En San Pablo de Loreto, a orillas del Amazonas La Casa San José

Antiguos enfermos del mal de Hansen sufren secuelas durante toda la vida. Tal vez, más que la lepra, sea el abandono de los suyos lo que ha causado mayor devastación

Estoy en San Pablo, en el Amazonas, este lugar peculiar que nació como pueblo para aislar a los enfermos del mal de Hansen, que tiene una estatua del Che Guevara en la plaza y donde hay un solo sitio en el que venden helados y es una peluquería. Acá viven y trabajan unas religiosas mexicanas, jóvenes, entusiastas, las Esclavas Misioneras de Jesús (que se merecen una entrada para ellas solas). No todavía tienen sacerdote, de modo que me han pedido apoyo para su encuentro de animadores de las comunidades de este puesto de misión.

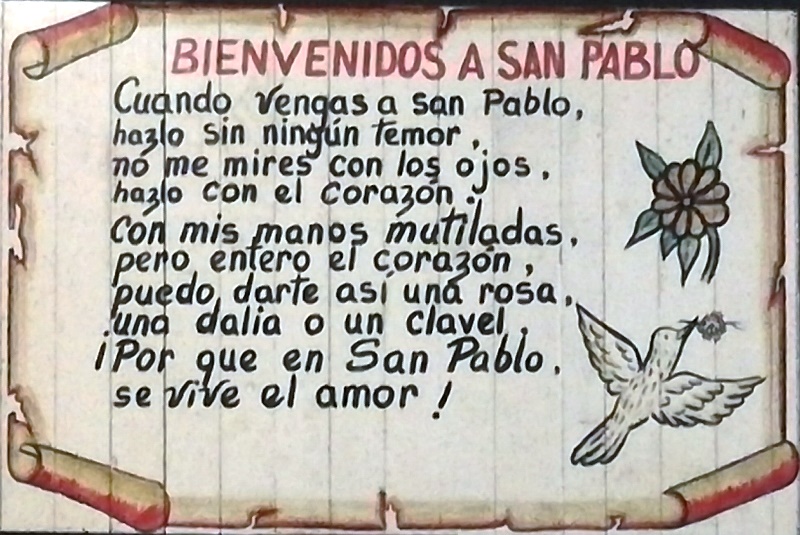

Este sitio está tan marcado por su origen, que es famosa esta tonada, una invitación en toda regla a no tener miedo a contagiarse y venir a visitar:

Como otras veces, las hermanas me invitan a celebrar la Eucaristía con los ancianos de la Casa San José. Puesto que el mal de Hansen (acá está vetada la palabra “lepra”) está erradicado desde hace décadas, en la Casa solo quedan viejitos que sufrieron la enfermedad y se curaron, pero continuaron padeciendo sus secuelas toda la vida. De modo que ahora es una especie de asilo para ex-enfermos que llevan las monjitas en convenio con el centro de salud de San Pablo.

La lepra ha dejado sus huellas en estos cuerpos vencidos por los años y desgastados en el dolor. Las manos son como racimos de muñones retorcidos por la artrosis. Muchos miembros están mutilados, y varios ojos apagados para siempre. Aunque escuchando sus historias pienso que tal vez sea el abandono de los suyos lo que ha causado mayor devastación; hay hijos y nietos que viven en el mismo San Pablo y que solo van a visitar al abuelo a la hora de cobrar la “pensión 65”, otros llevan años sin tener noticias de sus familiares. Ese desamor seguramente es más cruel y penoso que el estigma social, que se va atenuando como un recuerdo de un pasado lejano, a la vez trágico y exótico.

Sorprendentemente los viejitos no solamente agradecen la atención de ir a compartir con ellos la misa, sino que ¡tienen ganas de reír! Cuando les pregunto “¿Cómo te encuentras hoy?” compruebo con admiración que ¡todas las respuestas son positivas!“Muy bien”, “biensito, padre”, “contento”… a pesar de todas las limitaciones evidentes (sillas de ruedas, poleas, baños ingeniosamente acondicionados, prótesis de madera) y de la omnipresencia del sufrimiento, que gobierna cada resorte de la casa. En la petición de perdón alguno dice que “siempre se puede cambiar” para ser mejores. Yo me quedo a cuadros.

Es más, los ancianos fácilmente contestan a preguntas y bromas durante la homilía, comentan y hacen sus peticiones espontáneamente. Samuel (que lleva en la casa desde los 7 años y tendrá cerca de 80) lanza sus carcajadas secas y sarcásticas cuando leo las palabras de Pedro: “Maestro, yo daré mi vida por ti” – “Ja, ja”. Me hace sonreír su buen humor, sería una buena terapia para días “de esos” cancamurriosos y mantujos por decirlo en idioma valenciano. Estar acá te reconcilia con la vida y te sacude la costumbre de quejarte que nos asalta a diario.

Algunos hasta se quieren confesar. Me doy cuenta de que desean a toda costa que vayan a verles, aunque sean unos minutos. Sentirse desechados y hasta despreciados hiere con laceraciones interiores que nunca dejan de sangrar. El famoso “dolor fantasma”, el que origina el pie amputado, es más agudo y profundo cuando se trata del vacío de aprecio y cercanía. Pero la casa está por igual impregnada de cariño; en la sala, las fotos de las monjas de antaño, las Hospitalarias de San José que durante años sirvieron a los enfermos, invocan siempre los espíritus de sus sonrisas y su entrega infatigable, que moran en la casa iluminando cada rincón y cada lágrima.

Ellas ya no están. Solo quedan ocho abuelos. Cuando fallezcan, ¿la Casa se terminará? Se la llevará la marea del tiempo, como a todos nosotros. Pero nada habrá sido en vano, porque acá se ha dado la vida por los más débiles de entre los pobres. Siempre será en San Pablo un monumento más auténtico y hermoso que el del Che.

Etiquetas