Audaz relectura del cristianismo (10). La conciencia del universo engendra humildad

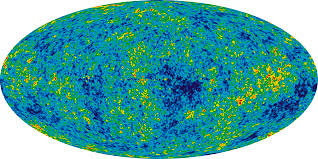

En artículos de divulgación científica sobre la inconmensurabilidad del cosmos se nos informa de dimensiones que nos dejan boquiabiertos. Los entendidos aseguran que el universo actual (no sabemos si habrá habido otros antes o seguirá habiéndolos cuando este se colapse) se inició hace unos quince mil millones de años con una gran explosión, conocida como el big bang, poderosa deflagración que desencadenó una descomunal fuerza expansiva y que sigue ensanchando el espacio a razón de trescientos mil kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Hechos los cálculos pertinentes de tiempo por velocidad, sus dimensiones actuales sobrepasan, salvo error por mi parte, los ciento cuarenta mil millones de billones de kilómetros. ¡Asombroso!

Somos poca cosa

De reducir hipotéticamente el cosmos entero a las dimensiones de la Tierra, nos encontraríamos con que nuestro gran planeta no alcanzaría ni siquiera las dimensiones de una cabeza de alfiler. Para detectar nuestra presencia en él se necesitaría, en ese supuesto, un potentísimo microscopio. Ante semejante perspectiva, resulta ridículo adorarse a sí mismo, entronizar el propio ego y creerse el ombligo del mundo. Una mirada serena al universo nos arranca de raíz la estupidez.

Hermosa cura de humildad

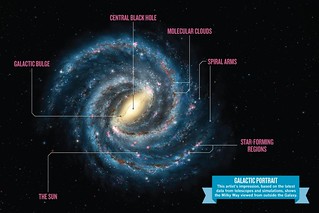

En nuestra imaginación podemos dibujar miles de millones de planetas, muchos de ellos habitados por seres tan inteligentes o más que nosotros mismos.

En este contexto, solo una autoestima sobredimensionada podría hacernos pensar que nosotros, los habitantes de la Tierra, además de ser el centro del mundo, somos los seres más logrados de la evolución, y que todo cuanto hay en el universo está ahí solo para nuestro bien y disfrute. Somos tan rematadamente ignorantes que, con un conocimiento del cinco por cien, nos atrevemos a delinear las coordenadas del universo, dictaminar su origen y su fin y, lo que es más inaudito, dilucidar si Dios existe o no. ¡Inmensa osadía! De ese modo, demostramos ser tan ignorantes como quienes, todavía no hace mucho, aseguraban que la Tierra era plana y que estaba sostenida por cuatro enormes columnas, y como quienes, incluso hoy, dicen que no puede ser una esfera ovalada porque los de abajo se caerían de cabeza al abismo sideral.

Viveza de la revelación

¿A dónde nos conducen nuestros rudimentarios conocimientos? En lo físico, a un gran asombro, y en lo religioso, a pensar que, tras el ya clausurado proceso oficial de la revelación, ignoramos todavía mucho de lo que puede saberse sobre Dios, la creación y el plan divino de redención. Los progresos científicos, sean astronómicos o de cualquier otra índole, son valiosa revelación divina. La materia y la energía y las leyes de su interacción son también palabra de Dios.

Que de este mundo, que salió de las manos, del seno o del corazón de Dios (manos, seno y corazón son solo metáforas sobre un ser inalcanzable, ideado a nuestra imagen y semejanza), solo conozcamos un pequeño porcentaje tras tantos esfuerzos nos invita a una profunda humildad. ¡Y Dios es mucho más! Si el universo no cabe en nuestra cabeza, Dios mucho menos. Si ridículo es creerse el centro del mundo, más lo es pretender desalojar de él a su dueño.

El camino a seguir

¿Qué nos queda entonces? Armarnos de paciencia para progresar a base de tropiezos por el camino del conocimiento, al tiempo que vamos modelando nuestros comportamientos conforme a las pautas morales que nos exigen favorecer la vida humana, la nuestra y la de los demás. Los auténticos sabios llegan a descubrir, tras una larga experiencia laboriosa, que solo saben que no saben nada. En la humildad tenemos el espejo que nos desvela el misterio de saber quiénes somos realmente y hacia dónde caminamos.

Cuando se es sabedor de todo eso, la única salida razonable que le queda a uno es comportarse humanamente. A esa salida nos conducen las huellas del Cristo de nuestra fe. La conciencia del universo, y más si incluimos en ella la magna obra de Jesús de Nazaret, facilita y acrecienta la de un Dios omnipresente, el único capaz de darnos razón incluso de un big bang anecdótico o circunstancial.

Delimitados los campos del discernimiento, no hay oposición alguna entre el origen explosivo de este universo y la creación, pues la intervención divina se hace necesaria por la contingencia de todo lo existente, trátese de un punto de infinita densidad o de un universo desplegado. Ningún científico podrá argumentar de forma coherente contra lo que no cabe en las probetas de su laboratorio y ningún filósofo encontrará incongruencia alguna, en los recovecos de su mente inquisidora, en que es contingente, y por tanto dependiente, todo lo que no puede dar razón de sí mismo.

Por lo demás, la conciencia del Dios creador nos lleva a descubrir en el Cristo de la fe el arquetipo humano que, tras pedirnos que nos neguemos a nosotros mismos, cosa que no es difícil por lo poco que somos, nos invita a dar comida a los hambrientos, esperanza a los desesperados, salud a los enfermos y alegría a los tristes para hacer posible y bella la vida humana.

De existir otros seres inteligentes, cualquiera que sea el planeta donde vivan, la estrella que los caliente y la galaxia a la que estén anclados, también ellos estarán moralmente obligados a vivir conforme a su condición. Seguro que, como nosotros, también ellos se habrán forjado alguna idea de lo absoluto y contarán con arquetipos de comportamiento moral. Ahí se detiene nuestro pensamiento, absorto en el misterio de cuanto existe y anonadado en la nimiedad que somos.

Quedémonos hoy, en resumen, con que la contemplación del mundo nos conduce a Dios y nos hace conscientes de quiénes somos realmente.