"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

Con el típico sari de la India por atuendo y calzando sandalias de mil caminos recorridos, ceñida en ocasiones la rebeca, colgando de la cintura el rosario y un diminuto crucifijo prendido siempre en la parte izquierda del pecho, la Madre Teresa -hoy ya, desde esta mañana del 4 de septiembre de 2016, Santa Teresa de Calcuta-, recorría calles y plazuelas del tercer mundo donde no pocas veces yacían hacinados enfermos terminales y moribundos a la espera del más o menos cercano tren del más allá. Convencida de que la vida temporal también merece ser vivida hasta el último minuto precisamente por venida del cielo como don, procuraba consolar y asistir a desconsolados y desasistidos, sobre todo los del lazareto de la soledad. Juntas las manos en reverencial saludo hindú, o desplegadas por un incontenible movimiento de caridad sin fronteras, consolaba, acariciaba y amaba procurando hacerse toda de todos y sin darse un minuto de reposo.

Era evangelio vivido con intrepidez paulina y en cristiana plenitud. Era la mujer menuda esa que todos recordamos, con la bondad asomándosele constantemente por la comisura de los labios y las arrugas de la cara. La mujer, en fin, capaz de agotar los calificativos de mandatarios del mundo entero. Pero era también, y sigue siéndolo -¡ay!-, la intrépida religiosa sobre cuyas espaldas suelen recebarse con mezquino rencor y censurable grosería tantos corazones negados a la trascendencia.

Caminaba con agilidad de mujer ocupada, dispuesta siempre y disponible al bien total donde hiciera falta. Su evangelio viviente salía en cada amanecer al encuentro de toda realidad desaforada e hiriente. Dotada de femenina sencillez, se las arreglaba no sé cómo para llegar desde la llama viva de sus ojos hasta el fondo oscuro de tantos corazones afligidos y sacar así, no importa dónde ni cuándo, de la necesidad virtud, y de la miseria misericordia.

Dejó a su muerte (5/9/1997) unas 4.000 Misioneras de la Caridad, y comunidades repartidas en 610 fundaciones a lo largo y ancho de 123 países del mundo. Su vida toda estuvo presidida por una caridad sin límites, la consagración de por vida a Jesús y una alegría pacífica y contagiosa de puro desbordante. Llegó a definirse como «pequeño lápiz en la mano de Dios, con el cual el Todopoderoso escribe su carta de amor al mundo».

Santa Teresa de Calcuta pertenece, por eso, a todos y marca en cualesquiera lugares una vía de unidad y concordia. Su firme aspiración no fue otra que reclinar el corazón a cada paso en el divino amor, sin fronteras ideológicas ni religiosas interpuestas, solo afanada en escalar las cumbres de la divina plenitud. Cuesta por eso admitir que siga incomprendida de quienes rehúsan aceptar lo que supo ella componer a las mil maravillas durante sus 87 remecidos años. Y es que el suyo, al fin y al cabo, era, por así decir, un evangelio sin notas al pie de página.

Gran hoguera de caridad la de su vida interior. Lo prueba magníficamente la oración Irradiar a Cristo, del beato Newman, otro gran apóstol de la unidad, que solía rezar y no cesó de recomendar vivamente a sus Misioneras para que hicieran ellas otro tanto. Icono de la caridad y de la compasión, es decir, de la misericordia. Icono, por eso mismo, del buen Samaritano, en cuyo corazón el fuego del Espíritu ponía cada madrugada sus alas heráldicas de Amor para servir a Cristo en los más pobres entre los pobres. Ni tan siquiera los conflictos y las guerras lograron pararla.

Santa Teresa de Calcuta es clara prueba de la superioridad del bien sobre el mal, en contra de lo que tantos y tantos sostienen ante las desventuras que a veces se abaten sobre las sufridas tierras de este destartalado planeta. San Juan Pablo II recordó en la homilía de su beatificación (19/10/2003) lo que la santa llegó a decir, por ejemplo, recibiendo el Nobel de la paz en 1979: «Si oís que alguna mujer no quiere tener a su criatura y desea abortar, tratad de convencerla para que me traiga el recién nacido. Yo lo querré, viendo en él el signo del amor de Dios».

En mi reciente monografía Apóstoles de la unidad (San Pablo, Madrid 2015) figura como ecumenista del amor (147-157:149). Madre de los pobres -así se la conoce también-, deja para todos, creyentes y agnósticos, un vivo ejemplo de incondicional entrega a Dios y de servicio generoso a la humanidad dolorida. De Dios suele decirse que es Verdad y que es Amor. Madre Teresa demostró que también es Unidad. Más todavía: que en la caridad están la verdad y la unidad. O mejor aún, que los tres conceptos –verdad, amor y unidad- se reclaman. El más sublime rostro del ecumenismo, en suma, es el amor. De ahí que practicar la caridad equivalga a engolfarse en la unidad.

En su biografía cobró vida el dicho paulino «muy gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas» (2 Co, 12,15). No parece sino que el mismo Apóstol hubiera escrito para pronunciarlas esta sencilla mujer en su apostolado planetario las siguientes palabras a los corintios: «Dadme lugar en vuestros corazones […] Tengo plena confianza en hablaros; estoy muy orgullosa de vosotros. Estoy llena de consuelo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones» (cf. 2 Co 7,2-4).

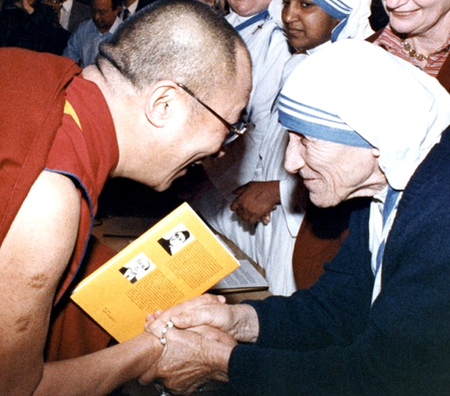

Que nadie, pues, busque en santa Teresa de Calcuta principios de lógica humana, porque no los encontrará. La suya, más bien, fue lógica a lo divino, de misión evangelizadora de la Iglesia por medio de la caridad y, precisamente por eso, de incoercible reclamo interreligioso. Esta pequeña gran mujer acertó a irradiar en vida el esplendor total de las cumbres interreligiosas de Asís. Enamorada de Dios, humilde mensajera del evangelio y bienhechora incansable de la humanidad, pasó por este valle de lágrimas pisando caminos rectos, y entregada de cuerpo y alma al servicio del bien. Al Dalai Lama no le dolieron prendas en emitir su elogio, que, por lo demás, podría ser el de tantos y tantos líderes de Iglesias y Religiones: «La Madre Teresa fue un ejemplo viviente de la capacidad humana para generar amor infinito».

También te puede interesar

"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)

Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"

Lo último