"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

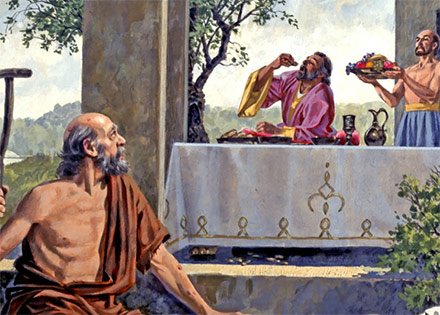

Hoy nos presenta san Lucas la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31), aunque según el texto evangélico, lo correcto sea decir del hombre rico y el mendigo Lázaro. Entendido epulón como adjetivo, la Real Academia Española lo define en su diccionario como hombre que come y se regala mucho. Así que este rico de la parábola, pues, comedor y bebedor de cuidado, ya se ve que era experto en artes culinarias.

Sabemos asimismo por la historia que épulos eran los convites sagrados a cuyo cargo estaban los epulones romanos. La añadidura de epulón a la parábola de marras tal vez se deba, según algunos patrísticos, a san Pedro Crisólogo, arzobispo de Rávena en el siglo V, dotado del divino don de la palabra, y, en consecuencia, muy preparado para esa pintoresca ciencia de idear alias y colocar sambenitos.

Este rico del evangelio, en todo caso, personifica el uso injusto de las riquezas por parte de quien las utiliza para un lujo desenfrenado y egoísta, pensando sólo en satisfacerse a sí mismo, sin reparar en el mendigo que está a su puerta.

O sea, todo un monumento humano levantado al egoísmo, el de este rico sibarita y glotón. Parecido al de la gorda aquella que, a un pobre que se le acercó pidiendo algo de comer -pues hacía semanas que no se llevaba nada a la boca-, le dio el siguiente consejo: que no anduviera jugando con el estómago.

El pobre, al contrario, representa a la persona de la que solamente Dios se cuida: a diferencia del rico, tiene un nombre, Lázaro, abreviatura de Eleázaro (Eleazar), que significa precisamente «Dios le ayuda». Es esta parábola de las pocas, si no la única, donde aparece un nombre propio. Pero lo cierto es que Lázaros, Lázaros, están a la orden del día y te los encuentras a la vuelta de la esquina, o en la acera de enfrente de cualquier ciudad alegre y confiada.

Y aquí precisamente estriba el quid de la parábola: en probar que a quien está olvidado de todos, Dios no lo olvida jamás; quien, a los ojos de los hombres, no vale nada, es, en cambio, valioso a los del Señor. Lo que pasa es que del mismo modo que en la parábola del buen samaritano quedan representados en el malherido atacado por los bandidos cuando bajaba de Jerusalén a Jericó tantos obradores de misericordia, así también aquí, en este Lázaro, hallan acomodo y caritativo reflejo tantos anawin, tantos menesterosos y tanta sencilla gente que no tiene ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Con una diferencia, eso sí: en la parábola del buen samaritano todo acaba sustanciándose con la misericordia, mientras que en esta del rico y del pobre Lázaro las cosas terminan cuando ya no hay remedio.

La narración, de hecho, muestra cómo la iniquidad terrena es vencida por la justicia divina: y es que, después de la muerte, Lázaro es acogido «en el seno de Abraham», mientras que el rico acaba «en el infierno, en medio de los tormentos». Se trata de una nueva situación inapelable y definitiva, por lo cual es necesario arrepentirse durante la vida; hacerlo después de la muerte no sirve para nada. He ahí el quid a la hora del pragmatismo pastoral.

A esta parábola, por lo demás, han venido infinidad de autores, pintores y sicólogos. Y Papas, por supuesto. Focalizando lo social, san Pablo VI, a propósito de la lucha contra el hambre, dejó escrito en la encíclica Populorum progressio: «Se trata de construir un mundo donde todo hombre [...] pueda vivir una vida plenamente humana, [...] donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico (n. 47). […] Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos» (n. 3). Todo un aviso al Diálogo Norte-Sur. Y lección admirable años después para la Conferencia de El Cairo.

No podemos decir que desconocemos el camino a recorrer: tenemos la ley y los profetas, nos dice Jesús en el Evangelio. Quien no quiere escucharlos, no cambiará aunque se le aparezca un muerto, por mucho que el susto sea de los que hacen época.

A este matiz precisamente orientó Benedicto XVI su reflexión del Ángelus el 26-09-2010: Escuchar al Señor: «Si no oyen a Moisés y a los profetas...» (Lc 16,31). El mensaje de la parábola recuerda que, mientras estamos en este mundo, debemos escuchar al Señor, que nos habla mediante las sagradas Escrituras, y vivir según su voluntad; si no, después de la muerte, será demasiado tarde para enmendarse.

Esta parábola, por tanto, nos dice varias cosas a tener en cuenta: la primera es que Dios ama a los pobres y les levanta de su humillación; la segunda, que nuestro destino eterno está condicionado por nuestra actitud; nos corresponde a nosotros seguir el camino que Dios nos ha mostrado para llegar a la vida, y este camino es el amor, no entendido como sentimiento, sino como servicio a los demás, en la caridad de Cristo; y la tercera, que a menudo no hacemos caso a la Escritura, lo que viene a poner de relieve la tremenda fuerza del egoísmo.

Muchas ocasiones deparan los evangelios por donde comprobar que el Señor habla de los ricos y en contra de las riquezas y más bien ensalza a los pobres. Hoy, por ejemplo, con esta parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. ¿Por qué decir bienaventurados los pobres, dichosos, felices los que no tienen? ¿Acaso la pobreza es un bien? Defiende quizás Jesús la miseria y el hambre? Por supuesto que no, pero el Señor nos quiere mostrar una verdad importante. Para acercarse a Dios hay que tener hambre, hay que ser pobres de Espíritu, estar necesitados. Porque si creemos que ya lo poseemos todo, si nos creemos buenos, porque no le hacemos mal a nadie, Dios solamente va a ser un elemento secundario o decorativo en nuestra vida.

Necesitamos a Dios: estamos hambrientos de bondad, de su misericordia, de su compasión, de su amor, solamente ahí le abrimos todas las puertas al Señor. ¿Cuál es el problema con las riquezas, pues? ¿Cuál el del rico epulón, entonces? Este hombre, lleno de tantas cosas, se había olvidado que le hacía falta la riqueza más grande de la vida, la más importante: compartir su ser con los demás. ¡Pobre de veras ha de ser la vida de una persona que tiene bienes, si no los comparte con los demás!

Tener bienes en este mundo no es malo, pero sí un desafío, un riesgo, una responsabilidad mayor que hay que saber llevar bien embridada con una actitud espiritual. Porque si poco a poco nos empezamos a aficionar a estos bienes, malo, malo, malo. Nuestro corazón termina, como esos trenes sin viajeros, entrando en vía muerta. Eso le pasó al rico epulón. El evangelio no dice que hiciera algo malo. No. Tampoco que hubiera abusado de los demás; o que hubiese conseguido sus riquezas de manera inmoral, que pudiera ser el caso, desde luego, pero el evangelio no lo dice.

Su gran problema, su aquel, es que no hizo el bien que estaba llamado a hacer. Tan anestesiado estaba su corazón por el apego y el disfrute momentáneo de las riquezas que no se daba cuenta del hermano que sufría y padecía hambre en la misma puerta de su casa.

El antídoto contra todo esto estriba entonces en ser verdaderos pobres de espíritu, deseosos, hambrientos de Dios, de su misericordia y de su amor, de su bondad en fin, para que así también podamos tener un corazón abierto y generoso con los hermanos. San Lucas sigue avanzando con el tema de la pobreza y alcanza este domingo, bien se echa de ver, su altura suprema con esta parábola del juicio y de las suertes finales, que puede y debe entenderse en paralelo a la parábola de las ovejas y las cabras (derecha e izquierda) de Mt 25, 31-46.

No faltan ciertamente comentaristas a quienes esta parábola les parece contraria al evangelio, dado que al rico se le condena por ser rico, por puro pecado de omisión. La entienden incluso como parábola sin misericordia, pues ni Dios escucha el lamento del condenado que pide solamente unas gotas de agua... ¿Por qué no se compadece del condenado? Esto habría que preguntárselo a Orígenes con su término apocatástasis, condenado por la Iglesia.

Lo típico de esta parábola es que el rico epulón se percata de su desgraciada suerte cuando ya no hay remedio. Ni siquiera el diálogo con Abrahán es ya verosímil, puesto que en la eternidad ni hay espacio ni hay tiempo. La respuesta de Abrahán es tan concluyente como sobrecogedora: «Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no puedan; ni de ahí puedan pasar donde nosotros» (Lc 16,26). El abismo, pues, simboliza la imposibilidad, tanto para los elegidos como para los condenados, de cambiar su destino.

Lo cierto es que se trata de una parábola de Jesús, de una seria advertencia a creyentes ricos y a ricos no creyentes, recordando que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres. San Agustín puso el acento en este matiz de la predicha situación irreversible de la otra vida: «Cuando esta vida haya transcurrido, no habrá lugar para la corrección. Esta vida es como un estadio; o vencemos en él o somos vencidos» (Sermón 113B, 3).

«Este (Lázaro) yacía a la puerta lleno de úlceras; el rico le miraba con desprecio. Deseaba aquél saciarse con las migas que caían de la mesa de éste; él, que alimentaba a los perros con sus úlceras, no era alimentado por el rico […] Da al pobre, porque quien recibe es aquel que quiso sentir necesidad en la tierra y enriquecer desde el cielo […]: Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber; fui huésped y me recibisteis, etc. […] Esta vida es la de la corrección, la del auxilio y la del socorro» (Ib. 113B, 4).

Cierto es que en el texto bíblico no se explicita, pero desde muy pronto sentó plaza la costumbre de asociar al «pobre Lázaro» con un enfermo de lepra por las llagas en su cuerpo. De ahí la palabra «lazareto», como el hospital donde eran recluidos los enfermos de enfermedades infecciosas en general, y en concreto de lepra.

Así, por derivación de la parábola de san Lucas, Lázaro es considerado patrón de los mendigos, de los leprosos, y de todos aquellos que padecen úlceras o enfermedades de la piel. Claro que peor es la lepra del corazón. Y esa, desdichadamente, abunda mucho más que la de la piel.

También te puede interesar

"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)

Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"

Lo último