José de Segovia

El legado de Stott (y 23)

José de Segovia

Todos llevamos máscaras en esta vida para intentar ocultar aquella realidad de nosotros que nos disgusta. Algunos aparentan autosuficiencia, otros buscan compasión. Unos se esconden bajo una supuesta frialdad intelectual, otros bajo un aspecto físico, o una pretendida indiferencia. Y hay quien ha desarrollado tal esquizofrenia que asume diferentes personajes según el lugar o la persona con que se encuentre...

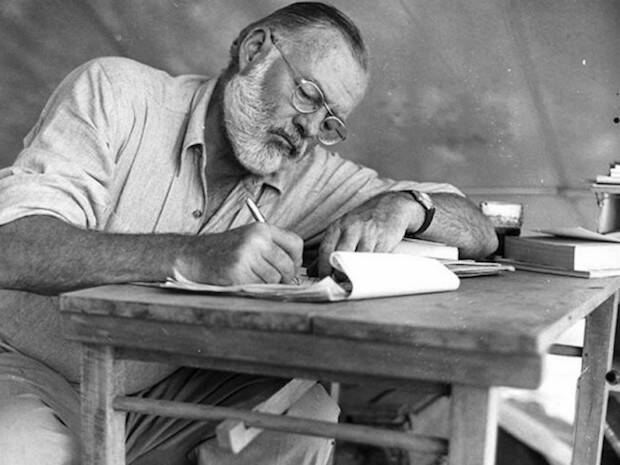

En la nueva biografía que ha publicado ahora Hatari de Hemingway en otoño, Andrea di Robilant contrasta el mito de su virilidad con la realidad de su vida íntima. Ya Mary Dearborn había indagado en la inseguridad sexual del escritor que se voló la cabeza en su casa de Ketchum (Ohio) en 1961. Cuando se suicidó, el gran público no podía creer que el valiente premio Nobel fuera capaz de hacer algo semejante. La verdad es que no pensaba en otra cosa toda su vida. La muerte era para Hemingway la liberación de la representación del papel que la vida parecía haberle asignado. Detrás de su imagen de macho, había alguien profundamente autodestructivo. Lo que pasa es que a veces su personaje se confundía con su persona.

La primera vez que oí de Hemingway, creo que fue en una clase de Juan Simarro –que me enseñó literatura en el Colegio El Porvenir de Madrid en los años 70–. Me quedé tan fascinado con su unión de literatura y vida, que busqué todos sus libros en la biblioteca. No tardé en escribir un artículo sobre él, que salió en la portada del primer número de una revista literaria –llamada Aura–. No sé si fue lo primero que publiqué, pero a partir de ese momento decidí que quería ser escritor y periodista. El libro que ahora han traducido de Andrea di Robilant lo compré en Londres, justo antes de la pandemia. Une varias de mis obsesiones: Venecia, Hemingway y el amor tardío.

En el pueblo de Oak Park –donde nació Hemingway en 1899, cerca de Chicago– había casi tantas iglesias como calles. Todas ellas protestantes. El escritor se crió en una congregacional –o sea independiente–. Cuando era pequeño, en su casa el día comenzaba con la lectura de la Biblia y un libro devocional. Luego todos se ponían de rodillas sobre la alfombra y el abuelo levantaba su voz al cielo, hablando a Dios como un amigo –recordaba el escritor–. Él había sido comandante de infantería en un regimiento afroamericano hasta entrar en un ministerio de jóvenes cristianos en Chicago, donde colaboró con el conocido evangelista Moody.

El celo evangélico de su abuelo se convirtió sin embargo en un frustrado legalismo con su padre, el doctor Hemingway. Su estricta disciplina probablemente no mostraba más que la inseguridad de alguien que no se consideraba adecuado, ni como esposo, ni como padre. Cuando pegaba a su hijo por haber hecho algo mal, le obligaba luego a pedir perdón a Dios de rodillas. Probablemente era su manera de rogarle misericordia él también, ante su propia conciencia de fracaso.

El año que nació Hemingway, llega a la iglesia un nuevo pastor –que según la monumental biografía de Kenneth Lynn– era un claro representante del protestantismo liberal: “Un Dios sin ira, que trae a hombres sin pecado, a un reino sin juicio, por la obra de un Cristo sin cruz”. Mucho moralismo por lo tanto, pero ningún Evangelio. No es extraño que uno de sus personajes invocara después a “Nuestro Padre Nada” con las palabras de la oración modelo que nos enseñó Jesús...

La madre de Hemingway carecía de la educación puritana de su marido, pero era una mujer tan autoritaria que amargó la vida del escritor, hasta el punto de crearle un auténtico trauma. Su nombre no podía ser menos apropiado: Gracia. Su carácter dominante iba acompañado de sueños de grandeza, porque había querido ser cantante de ópera. La relación íntima con una de sus alumnas le lleva a construir una casa con ella, donde los biógrafos sospechan que mantenía relaciones lesbianas.

Cuando comienza a trabajar en un periódico de Kansas City, Hemingway deja de ir a la iglesia, a pesar de las recriminaciones de su madre. Comienza a escribir relatos y disfruta de la pesca, pero está obsesionado con su virilidad –siempre cuestionada por una madre que le viste de niña, como si fuera gemelo de su hermana Marcelline, mientras trata a su marido como un pelele–. El escritor intenta alejarse de ella, pero cuando tiene problemas, vuelve constantemente a buscar su ayuda, como hacía con otras figuras maternales a lo largo de su vida.

Hemingway se marcha voluntario a Italia con la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. Allí tiene un desengaño sentimental con una enfermera en un hospital de Milán –como los protagonistas de Adiós a las armas–, cuando es ingresado por una herida de mortero. En casa es recibido como un héroe, pero acaba exagerando tanto lo que allí pasó que cuesta ya distinguir las mentiras de la realidad. No tardará en abandonar Oak Park, pero Oak Park nunca le abandonará a él…

Dicen que fue ese protestantismo sin cruz el que atrajo en ocasiones a Hemingway al catolicismo. Ya durante la guerra en Italia, conoció a un cura que decía que le había murmurado unas palabras a modo de bautismo, mientras estaba herido. Lo cierto es que un día de verano de 1920 entró en una iglesia católica con una chica con la que salía –Katy, hermana de su mejor amigo de infancia, que luego se casaría con el escritor Dos Passos– para hacer una oración.

Fue tras el fracaso de su primer matrimonio que Hemingway vuelve a interesarse por el catolicismo. Aunque se había casado y bautizado a su hijo en una iglesia episcopal –o sea anglicana– de París, el escritor no había pisado un lugar de culto hasta conocer a Pauline –su segunda esposa–. Su madre era tan católica que tenían una capilla en casa, aunque ella era periodista de moda cuando conoció al escritor. Le admiraba tanto, que él pronto se encontró dividido entre dos amores.

La Navidad de 1925 se encuentra tan confuso en Austria que se propone matarse si no logra salir de aquella encrucijada sentimental. El escritor busca perdón para su sentimiento de culpa, pero el cristianismo sin cruz del protestantismo liberal con el que se había educado no podía ofrecérselo. Pauline le alienta entonces a buscar consuelo en la oración católica. Esto se refleja en el protagonista de Fiesta, cuando entra en la catedral de Pamplona para rezar, pero nada ocurre. Después de visitar varias iglesias católicas en París, el escritor se decepciona finalmente con la religión.

Hemingway cree que la vida carece de toda esperanza; si existe un Dios, es indiferente; y el cosmos es como una máquina que se mueve sin sentido por toda la eternidad. Según Lynn, cuando se establece en Cuba con su tercera esposa –la periodista Martha Gellhorn, que vive con él la Guerra Civil española– a finales de los años cuarenta, en Finca Vigía, es ya “el principio del fin”.

Su mundo se viene abajo, el día que su padre saca un revolver del cajón de su escritorio y se vuela la cabeza. Tiene cada vez más problemas de sueño, abusa del alcohol y se recrea en continuas ideas de suicidio. Desde el año 1957 hasta que finalmente se mata en 1961, toda su vida y su obra es un largo debate sobre la autodestrucción. Su comportamiento recuerda cada vez más a su padre, pero cree que el suicidio es un acto de cobardía. Le preocupa, sobre todo, el ejemplo que dará a sus hijos...

El primero John –al que llaman Bumby–, lo tiene con su primera esposa–, pero es considerado un bastardo para poder casarse en la Iglesia Católica con Pauline. Logra sin embargo, formar una familia, aunque una de sus hijas parece que también se suicidó –la actriz Margaux Hemingway, que hizo varias películas míticas de los 80, como Manhattan de Woody Allen–. Sus siguientes hijos con Pauline –Patrick y Gregory– viven sin embargo intentando emular el ejemplo del padre, dedicándose a safaris. Gregory murió a principios de este siglo en una cárcel de mujeres –porque se había hecho transexual– en Miami, después de casarse con la secretaria de su padre y tener que dejar la medicina por sus problemas con el alcohol.

Hemingway buscaba ese amor liberador, que todos ansiamos. El problema es que como él, no nos atrevemos a dejar todo y perseguirlo, porque nos mostraría lo que somos en realidad. Y eso no nos gusta. Aunque no queremos renunciar a nuestras ilusiones, creemos ser libres, pero estamos esclavizados por tantas cosas, que nuestra libertad no es sino la ilusión de querer volar saltando sobre un precipicio.

Jesús cuenta una historia sobre alguien que deja su casa buscando libertad (Lucas 15:13). Quiere lo que su padre le da, pero sin él. Reclama entonces su herencia para irse lejos. A partir de ese momento es como si su padre hubiera muerto. Cuando un día pierde, sin embargo, todo lo que tiene, siente hambre y nostalgia de casa (v.17).

Nuestra búsqueda en la vida apunta a esa realidad última de una relación profunda y verdadera que nos haga verdaderamente libres. Pero el único que puede dar significado a nuestra vida es Aquel que nos ha creado. El filosofo ateo Sartre decía: “No puedo dudar que Dios no exista, pero todo mi ser clama al Dios que no puedo negar”. Al reconocer que estamos perdidos, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Y ese es el primer paso para descubrir la verdad que nos hará libres, de la que nos habla Jesús.

Nadie quiere reconocer su culpa, pero al querer vivir independientemente de las reglas de Dios, no incumplimos una serie de leyes impersonales, sino que ofendemos a Aquel que nos ama tanto que ha dado lo que más quería por nosotros: su propio Hijo. Ese es el misterio de la cruz, algo tan extraño como aquel padre que corre loco de amor y compasión hacia el que ha roto su corazón (v. 20). Sus brazos abiertos de aceptación incondicional nos ofrecen la libertad de no tener que aparentar nunca más lo que somos.

Es así como el Padre nos acepta en su familia y en su fiesta, cuando nos presentamos ante él tal y como somos. Y la sorpresa es que Él no nos va a hacer entonces pagar por todo lo que hemos hecho –como en una historia parecida que Buda cuenta–, sino que por Cristo nos recibe en su misericordia, dándonos la vida y la justicia que nosotros no tenemos, como un regalo inmerecido. Nuestra libertad tiene un precio, pero la buena noticia es que Alguien lo ha pagado por nosotros.

También te puede interesar

José de Segovia

El legado de Stott (y 23)

José de Segovia

Stott y el infierno (21)

José de Segovia

El hogar perdido de Christopher Robin

José de Segovia

El gran inquisidor de Dostoievski

Lo último