Más y mejor - 1

Más y mejor

El aire es a la vida lo que la oración a la condición de todo ser humano. Sin aire no hay vida y sin oración no cabe hablar ni de cristianismo ni de condición humana. En cuanto a lo humano, porque la conciencia de humanidad desemboca en la trascendencia, y, en cuanto a lo cristiano, porque una de las cosas más claras de los Evangelios y más sobresalientes del comportamiento de Jesús de Nazaret es que este se retiraba con frecuencia a orar a un lugar apartado para hablar con su Padre. La oración es, en el ámbito cristiano, precisamente eso: una conversación confiada, relajada y limpia con Dios. Tras algunos momentos de cierta exaltación pública, debidos al entusiasmo que despertaban sus enseñanzas, Jesús se retiraba a orar. Pero lo vemos orar, sobre todo, en los momentos difíciles de su vida, cuando imploraba a su Padre que, si era posible, alejara de él el amargo cáliz que le tocaba beber, si bien se reafirmaba de inmediato en el deseo de que también entonces se cumpliera su voluntad. Ya moribundo en la cruz, le oímos quejarse amargamente a su Padre de haberlo abandonado, sensación seguramente más física que psicológica producida por el agotamiento de la vida. Habida cuenta de las inevitables diferencias entre él y nosotros, podemos decir que a Jesús le pasaba lo mismo que a todo creyente que vive a fondo su cristianismo.

Repostar

No es cuestión de hacer aquí un tratado sobre la oración ni, menos, de coordinar una reflexión comunitaria sobre ella o de echar un sermón, sino de subrayar llanamente la importancia que tal práctica tiene para la vida religiosa del orante y para su propio equilibrio psicológico. Podría decirse en términos más vulgares que, siendo Dios la gasolinera que provee del combustible para recorrer el camino de la vida, los cristianos debemos repostar con asiduidad.

Orar es volver una y otra vez a la conciencia de quiénes somos, de qué sentido tiene nuestra vida y de qué podemos o debemos hacer con ella. Orar no consiste en recitar “oraciones”, aprendidas de memoria o siguiendo un devocionario, aunque hacerlo así tenga la virtud de meternos en el ajo, para resituarnos en nuestra condición o para pedir a Dios alguna gracia. Básicamente, la oración es una conversación, verbal o mental, con Dios cualquiera que sea la imagen que nos hagamos de él. Ora quien habla con Dios, quien piensa en él y quien reposta. Incluso nuestros sufrimientos forman parte del diálogo con un Dios que está más al tanto de ellos que nosotros mismos.

Jesús oraba con frecuencia

La experiencia prototípica de Jesús, a la que ya he aludido, es muy ilustrativa. Para orar, buscaba la soledad, la tranquilidad. Oraba en momentos de sosiego y complacencia, para dar gracias a Dios por su acción benefactora, y en momentos de postración, zozobra y dolor, para pedir ayuda y fuerzas. En los primeros, la cercanía de Dios multiplica el sentimiento de gozo del orante; en los otros, su presencia se torna fuerza para aliviar el sufrimiento.

La vida en su conjunto es un gran misterio que nunca llegaremos a descifrar del todo. Unas veces, nos parece un jardín de recreo y, otras, un valle de lágrimas. La conciencia de Dios, nos sintamos felices en el jardín o desesperados en el valle, es siempre benefactora. De ahí que haya sido muy contraproducente haber potenciado la imagen de un Dios odioso, juez de crueldad implacable, merecedor seguramente de tantas imprecaciones y blasfemias. ¡Qué enorme despiste humano haber ideado un Dios como juez odioso! ¡Gran ofuscación y funesto error!

Jesús ha puesto todo su empeño en decirnos que Dios es padre amantísimo. Quien ora descubre muy pronto que Dios es fuente de agua fresca, edén de felicidad, mano que bendice y acaricia. Su presencia, aunque sea misteriosa, añade plenitud a los momentos de gozo; alivio a los de dolor; resignación y fuerza a los de necesidad. En los momentos de delectación, Dios se convierte en gozo místico, en la suma complacencia de volar sostenidos por sus manos. La unión con él colma todas nuestras potencialidades. Y en los momentos de dificultad se convierte en máquina para abrir nuevos caminos y en combustible para recorrerlos.

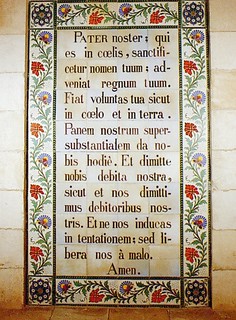

Padre

Cuando sus discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, la primera palabra que acude a su mente, que condensa y encumbra su magisterio evangélico, es la de “padre”. Ella nos revela que todos somos hijos de un único Dios. El “nuestro” del “padrenuestro” añade a la oración una dimensión universal sin excepción posible. La paternidad divina, tan rica y densa, abarca el conjunto de la humanidad, a los hombres habidos y por haber. El “nuestro” borra toda frontera artificial y toda excepción deseable.

En estos tiempos de tantas reivindicaciones feministas, algunos prefieren hablar de “padre y madre” refiriéndose a Dios, pero ello no añade absolutamente nada al hecho de que Dios sea padre de todos los seres humanos. Los conceptos de paternidad y maternidad no son más que metáforas muy hermosas, que traslucen los sentimientos que la conversación con él despierta en el orante, pero se quedan cortos a la hora de revelar lo que ni ojo vio, ni oído oyó (Cor. 2:9).

La enseñanza de Jesús sobre cómo orar podía haber concluido tras pronunciar la palabra “padre” porque en ella está contenido todo lo demás. Si la ley y los profetas se resumen en el mandamiento del amor, toda relación con Dios lo hace en esa palabra. Podemos llamar a Dios “padre” y callarnos largo tiempo mientras permanecemos silentes en gozosa comunión con él y sumidos en intensos sentimientos de filiación.

Confesar que Dios está en los cielos y desear que su nombre sea santificado son enunciados que brotan frescos de la palabra “padre”. Desear que su reino venga a nosotros y que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, al tiempo que le pedimos que nos dé el pan de cada día, el alimento corporal convertido en eucaristía, no hace más que poner de relieve las obligaciones paternofiliales. Pedir que perdone nuestras deudas equivale a recordarle sus entrañas de misericordia frente al “hijo pródigo”. Y no, no es nuestro perdón la medida del suyo, sino a la inversa, pues el suyo es realmente de “setenta veces siete”. En cuanto a que nos libre de todo daño y tropiezo es lo que hacen de forma natural incluso los padres mezquinos y egoístas cuando ven peligrar a sus hijos.

En resumidas cuentas, enseñándonos a llamar “padre” a Dios, Jesús nos transmite su mensaje de salvación. El resto de tan preciosa y original oración, la oración evangélica, solo pone de relieve la enorme potencialidad del trato con un Dios cuya condición de padre allana todos los caminos y da fuerzas para recorrerlos. El orante sabe que Dios es incluso un padre mucho más solícito que el de la parábola del hijo pródigo, pues, mientras este se limita a esperar pacientemente que el hijo descarriado reflexione sobre su error y, arrepentido, retorne a sus brazos, aquel sale en su busca y se mete en la pocilga sin miedo a mancharse para rescatarlo y abrirle de nuevo, de par en par, las puertas de su casa y de su corazón.

El “padre eterno” de Unamuno

Llegados a este punto, me complace recordar a mis lectores el poema-oración de Unamuno, utilizado como su epitafio: “Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar.” Es una oración conmovedora por la confianza que demuestra, por el deseo que expresa y por la imagen del más acá como duro bregar y del más allá como sueño reparador. Unamuno había cultivado una jugosa amistad con el dominico fray Juan González Arintero, teólogo místico, pionero en la defensa de que la alta perfección mística, la que lleva a arrebatos de felicidad indescriptible en la unión con Dios, no está reservada a unos pocos cristianos escogidos, como muchos autores defendían, sino a todos, pues todos somos hijos de un Dios que lo es todo en todos.

Quedémonos hoy con que la oración, confiada y dulce comunicación con Dios, sea cual sea la idea que tengamos de él, ni siquiera necesita palabras y que, de utilizarlas, todas ellas se reducen a invocarlo como “padre”, palabra que nos libera radicalmente de miedos y distanciamientos, al tiempo que nos infunde una confianza capaz de arrostrar cualquier peligro. Amparados por un padre omnipotente, ¿quién tendrá algún poder contra nosotros? ¡Padre eterno, hogar misterioso!

También te puede interesar

Lo último