Mi último post

¿Por qué me voy de Religión Digital?

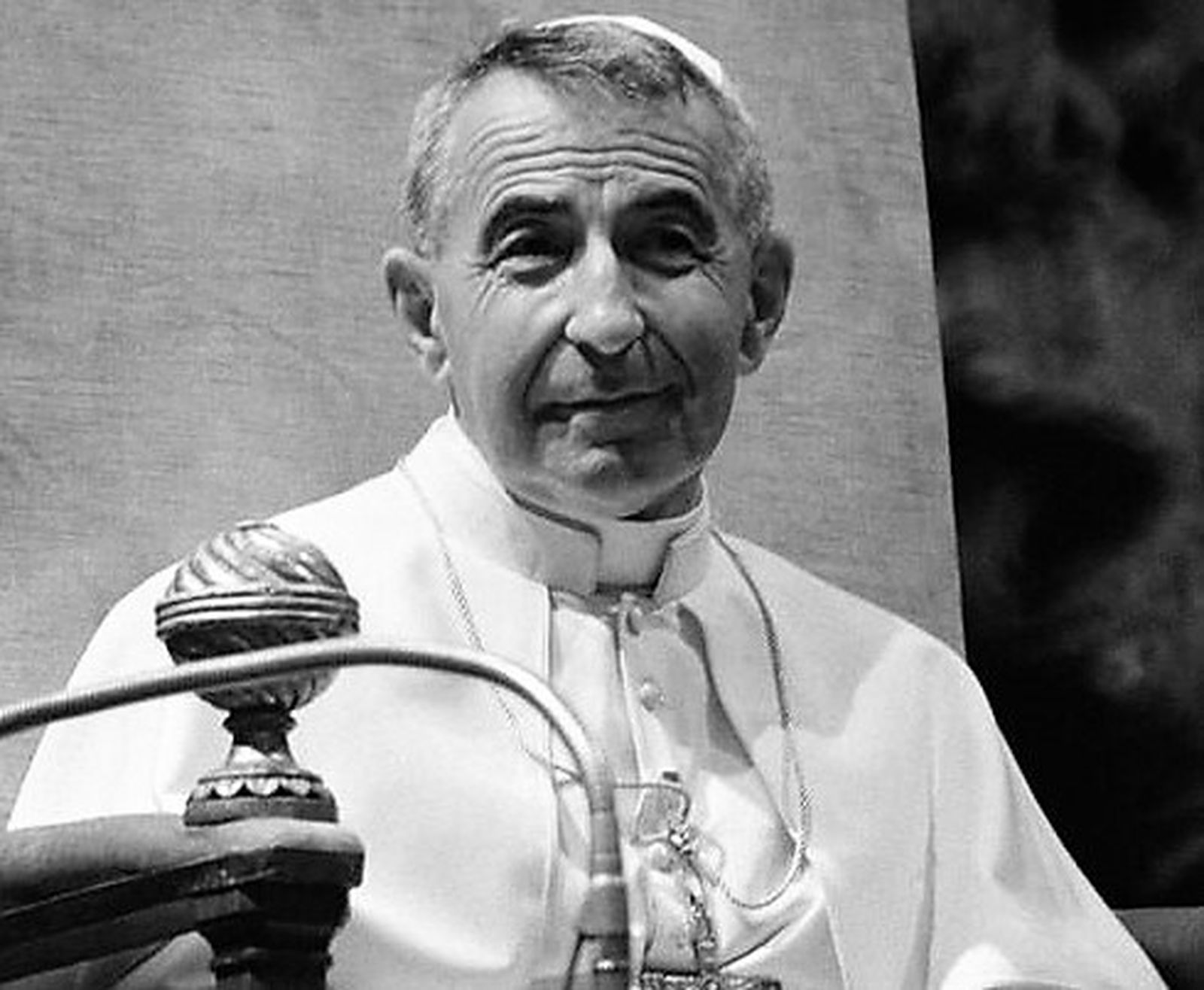

42 años de la muerte de Albino Luciani

“Que Dios los perdone por lo que han hecho”. Las palabras de San Bernardo de Claraval en boca de Albino Luciani reflejaron el peso de la responsabilidad que se confío al patriarca de Venecia, convertido en sucesor de Pedro. Al cumplirse 42 años de la súbita muerte del Papa Albino Luciani, se recuerda al Pontífice cuyo nombre constituyó la unión de dos espiritualidades. Consciente de su “gravísima” responsabilidad, el Papa Juan Pablo I aceptó con el “ánimo abatido” pero confiado en la providencia para sacar fuerza ante esta gran tormenta que se cernía sobre él, agitado por el viento impetuoso para gritar al Señor: “Sálvame”. Su ánimo perturbado se agarró de la providencia. Albino Luciani se asomó por el balcón de San Pedro y, de inmediato, cautivó al mundo con su sonrisa y estilo.

“No tengo la “sapientia cordis” de Juan XXIII ni la cultura de Paulo VI”, pero puso todo su ser a disposición de la Iglesia y de la sociedad civil, humilde vicario de Cristo que, como señalaría al Colegio de cardenales, no estaba acostumbrado a los aires cortesanos, sino al contacto con los obreros, los niños y los enfermos en las visitas pastorales que hacía en su patriarcado. Aun cuando se sintió prisionero de una curia que vigiló sus movimientos, pidió de los cardenales y obispos su colaboración: “Contar con la colaboración de aquellos que se hallen cercanos a mí y trabajen en la Congregación de la Curia Romana”. Y sí, no era el patriarca que estaba familiarizado con los movimientos del Vaticano, como lo fue Pío XII y Paulo VI, él mismo confesó, después de su elección, que aprovecharía “algún tiempo libre para consultar el anuario e informarme sobre los organismos de la santa sede. Confieso ante vosotros mi enorme ignorancia a este respecto. Estoy muy lejos de conocer los engranajes de la santa sede”.

El Papa sabio que no se avergonzó de reconocer su ignorancia, que necesita de los demás para poder realizar su trabajo con dedicación, tuvo necesidad de la ayuda de los obispos de todo el mundo, de los que estaban lejanos de Roma para cumplir con su trabajo: “Detrás veo a los obispos, a las conferencias, las cuales, según las enseñanzas del Concilio, deben sostener con firmeza al papa”. Su camino en el pontificado sería de unidad. Ese fue su primer mensaje a los cardenales que lo eligieron. La Iglesia debería ofrecer “un espectáculo de unidad” sin importar los sacrificios a los que pudiera someterse en su ministerio petrino.

Supo que heredaba el pontificado de un “hombre grande y humilde al que la Iglesia debe una irradiación extraordinaria, a pesar de las contradicciones y la hostilidad…” y por eso, debería conducir a la Iglesia por los caminos de la humildad y de la unidad, impactando con el Evangelio, de forma actual y contemporánea, abandonando las imágenes y palabras que proyectaban al mundo una Iglesia imperial en lugar de Madre y Maestra. Albino Luciani, quiso ser fiel a la tradición, favoreciendo la unión “sin concesiones doctrinales” para transmitirla con sencillez al mundo convulsionado por las guerras y más aún, recordar a esa misma Iglesia que su deber eran los humildes, ser instrumento de la paz y que su tarea principal era la evangelización: “Si todos los hijos de la Iglesia fueran misioneros incansables del Evangelio, brotaría una nueva floración de santidad y de renovación en este mundo sediento de amor y de verdad”.

El “párroco del mundo”, así se le llamó. El papado debería ser diferente, acorde con una personalidad que nada sabía del “lenguaje pomposo” y del Nos mayestático propio de los reyes que deseaban transmitir lo que su sacra voluntad dictaba. No hubo coronación, el papa renunció a la ceremonia espectacular propia de las casas reales para encomendar su ministerio a Dios a través del ágape de la eucaristía. Su impacto a las multitudes tuvo un factor clave: supo llegarles de forma directa. Sus catequesis hablaron de la realidad y del drama humano, de lo que padece cada familia y persona en el mundo.

¿Cómo podría olvidarse esa enseñanza sobre el respeto a los padres, el 6 de septiembre de 1978, cuando Juan Pablo I tuvo ese diálogo con un monaguillo de Malta para destacar el amor que los hijos deben a los padres, sobre todo cuando son viejos? Hace 42 años, el mundo lloró a un Papa bueno y fiel. Mucho se ha especulado sobre el destino de la Iglesia si no hubiera muerto de forma inesperada; sin embargo, el mensaje del Santo Padre Juan Pablo es actual y vigente para la Iglesia que se ve sacudida por las tempestades del escándalo, del cisma, de la reprensión y falta de testimonio.

El breve pontificado de Juan Pablo I tuvo directrices contundentes, las de un pontífice pastor, el Papa sin corona: sencillez, humildad y santidad. Era un mensaje para que la Iglesia se bajara de su aire imperial y hacerse una con el mundo, sin ser del mundo, para volver a la sencillez del Evangelio y guardar, para siempre, la tiara del poder temporal. Juan Pablo I será recordado por sus palabras sencillas que escondían la más grande de las elocuencias; por su imagen frágil que guardaba la voluntad férrea sostenida por el poder del Dios Eterno; por la sinceridad de la sonrisa del sucesor de Pedro que transparentaba la sonrisa del rostro del rabí de Nazaret que extendió la mano al pecador arrepentido.

Y hoy en este mundo donde parece dominar la soberbia, donde muchos quieren aparecer como los únicos y con la autoridad precisa e indiscutible en sus dichos, resplandecen las palabras del papa Juan Pablo I, como lección a todos los que creemos en Cristo, en el tercer milenio que necesita del testimonio sencillo y poderoso de cada bautizado: “A nadie le dan ganas de creerse casi un santo o medio ángel cuando sabe que ha cometido faltas graves. El Señor lo ha recomendado insistentemente: sed humildes. Aunque hayáis hecho grandes cosas, decid: somos siervos humildes. En cambio, la tendencia de todos nosotros es la contraria; queremos que se nos admire. Humildes, humildes: es la virtud cristiana que nos concierne a todos”. (6 de septiembre, 1978).

También te puede interesar

Mi último post

¿Por qué me voy de Religión Digital?

Recibe en el Colegio Episcopal a arzobispo Fermín Sosa

Mons. Salvador González Morales: Ordenación episcopal de nuncio es “distinción especial” a México

Destinado a Papúa Nueva Guinea, país donde inició su servicio diplomático

“No somos enemigos, debemos salir adelante juntos”: Nuncio mexicano Fermín Sosa

Autoridades presentan agenda de la visita

Cardenal Pietro Parolin llega a México

Lo último