La hora de los descartados

"Publicado entre 1954 y 1959, El principio de esperanza, de Ernst Bloch, es una obra que nos recuerda la necesidad de mantener vivas las utopías"

¿Se puede hablar de esperanza en un mundo que cada vez se parece más al porvenir distópico aventurado por George Orwell, Aldous Huxley y Ray Bradbury? Durante el Mayo del 68, se habló del fin de la utopía, de la posibilidad de instaurar un mundo más justo e igualitario, del fin de las tareas más pesadas gracias a la tecnología, de un futuro donde el ser humano, libre de servidumbres, podría al fin realizarse mediante actividades lúdicas, espirituales y creativas. Las revueltas en París, México o Praga, casi siempre lideradas por estudiantes universitarios, ocuparon plazas y calles para luchar contra ese anhelo de poder y acumulación que impedía la consumación de una utopía al alcance de la mano. Toda esa marea transformadora se estrelló contra el muro de la historia, sin dejar otra huella que la conciencia de un fracaso colectivo.

En México y Praga, las protestas se ahogaron con sangre. En París, no hizo falta una represión tan feroz. Fue suficiente la falta de liderazgo y de objetivos claros. En los años posteriores, el nihilismo, el pragmatismo y la contrarrevolución, disfrazada de reformismo neoliberal, sepultaron las fantasías utópicas. La caída del Muro de Berlín inspiró profecías sospechosas sobre el fin de la historia, pero lo que vino después no fue la globalización de la democracia, sino una involución en el terreno de los derechos y las libertades. En el ámbito cristiano, un “invierno eclesial”, por utilizar una expresión de Karl Rahner, sucedió a la primavera alumbrada por el Concilio Vaticano II. Wojtyla y Ratzinger hostigaron a los teólogos progresistas con gestos, condenas y sanciones hasta lograr que los movimientos laicos fundamentalistas se apoderaran de las parroquias, sustituyendo a los “curas obreros” o, simplemente, partidarios del aggiornamento por sacerdotes nostálgicos de las teocracias medievales.

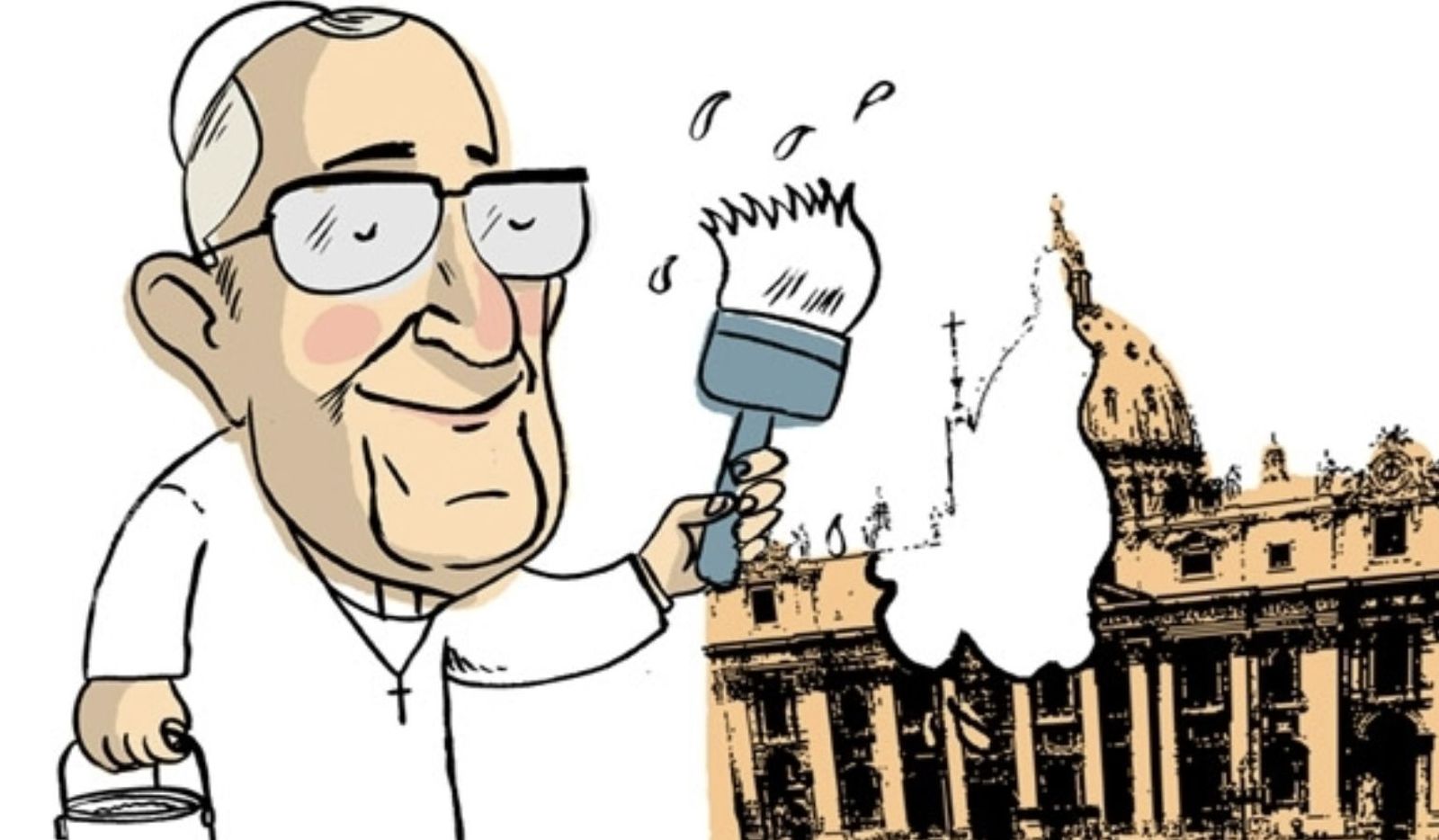

La elección de Francisco representó un cambio de tendencia que ilusionó a los que simpatizaron con el espíritu renovador del Concilio Vaticano II y el mensaje emancipador de la Teología de la Liberación. El papa argentino hizo hermosos gestos, como recibir y bendecir a personas del colectivo LGTBIQ+ y permitir que desempeñaran el papel de testigos y padrinos en los sacramentos. Además, nos dejó la bellísima encíclica Fratelli tutti, una invitación radical a la solidaridad entre los pueblos y una apasionada crítica contra un capitalismo que concentra la riqueza en una minoría acaparadora, mientras condena al resto de la humanidad a vivir en la pobreza y el desamparo.

Su llamada al cuidado de la casa común en la encíclica Laudato si’ y su apuesta por una iglesia sinodal donde la horizontalidad prevalezca sobre el orden jerárquico completan un legado que ha aportado ternura y luminosidad en un período de la historia cada vez más sombrío. Esperanza, su autobiografía, confirma que Francisco ha sido una de las grandes personalidades de nuestro tiempo, un papa comprometido con el fin de todas las discriminaciones, injusticias y exclusiones. No le tembló la voz al denunciar el genocidio del pueblo palestino y no se cansó de criticar al sistema capitalista, un modelo económico y social que no cesa de incrementar el número de “descartados”.

Francisco ha sido una de las grandes personalidades de nuestro tiempo, un papa comprometido con el fin de todas las discriminaciones, injusticias y exclusiones

Con la guerra de Ucrania, el genocidio de Gaza y los delirios imperialistas de Trump, ha saltado por los aires el precario equilibrio internacional surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Después de un conflicto que costó sesenta millones de vidas, parecía que los gobiernos habían asumido ciertas reglas o que al menos buscaban pretextos para infringirlas. El periodo comprendido entre 1945 y 2025 no se ha caracterizado por la paz y el respeto a los derechos humanos. En esos ochenta años, por solo mencionar unos pocos conflictos, han acontecido catástrofes humanitarias como el genocidio de Ruanda, la masacre de Srebrenica, la guerra de Argelia, los golpes de Estado promovidos por Washington en Guatemala, Argentina, Chile e Irán, intervenciones soviéticas en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, años de plomo en Italia, Alemania y España, contiendas bélicas organizados por Occidente para proteger sus intereses económicos y geoestratégicos en Corea, Vietnam, Siria, Libia, Irak.

Y habría que sumar a la lista las guerras que apenas ocupan espacio en los noticiarios. Hace poco, un equipo de Naciones Unidas ha logrado entrar en la ciudad sudanesa de El Fasher y ha calculado que en dos meses las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han asesinado a unas 60.000 personas. Es la misma cifra de muertos en Gaza después de dos años y tres meses de una ofensiva que Yoav Galant, ministro de Defensa del gobierno de Israel, presentó como una medida para combatir y exterminar a “animales humanos”.

La geografía del horror recorre todo el planeta. En Birmania, el ejército y la policía, de mayoría budista, ha asesinado en el estado de Rakáin a 25.000 rohinyá, un grupo étnico musulmán, y han expulsado a 725.000 de sus hogares. Al pensar en estos hechos tan dramáticos, se me vienen a la cabeza las palabras de desesperación de Jean Améry, pseudónimo de Hans Mayer, escritor antifascista y superviviente de Auschwitz: “Parece que Hitler ha ganado la guerra. Los crímenes se suceden sin parar”. Incapaz de soportar tanta violencia, Améry se suicidó en Salzburgo en 1978. ¿Fue un gesto de lucidez? Indudablemente, no. La desesperanza no es hija de la clarividencia, sino del dolor y la ofuscación. La esperanza nace de la convicción de que nada es irreversible. El porvenir no es algo cerrado, sino un campo fértil que necesita ilusión, cuidados y compromiso. Pensar que nada puede cambiar es una forma de contribuir a que nada cambie.

Publicado entre 1954 y 1959, El principio de esperanza, de Ernst Bloch, es una obra que nos recuerda la necesidad de mantener vivas las utopías, pues -como ya escribió Oscar Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo (1891)- no habría progreso si no albergáramos la expectativa de un mundo mejor. El “todavía no” del que habla Bloch no es una abstracción, sino un principio práctico que nos mantiene en movimiento, una inspiración que nos impide caer en el fatalismo y la resignación. La esperanza no es una certeza, sino una vocación, una llamada. Bloch no creía en Dios, quizás porque la tradición había utilizado la idea de un Ser Todopoderoso, Omnipotente y Omnisciente para oprimir, aturdir, anonadar, intimidar y paralizar. Sin embargo, su concepto de la esperanza conduce a Dios, pero no al Dios de las religiones, sino a ese Dios de la esperanza que el cristianismo anunció en sus orígenes y que el emperador Nerón consideró una forma de ateísmo, pues destruía la imagen mayestática de lo sagrado.

La muerte de Dios anunciada por Nietzsche es una Buena Noticia para los verdaderos cristianos, pues certifica la necesaria defunción de un ídolo. Frente al poder altisonante de los dioses olímpicos, los primeros cristianos se reunían alrededor de una mesa que evocaba a un crucificado, es decir, a un sedicioso, pues la cruz se reservaba para los rebeldes. Era una forma de morir particularmente indigna. Desnudo, el reo agonizaba a pocos metros del suelo, expuesto a toda clase de violencias por parte de humanos y animales. Jesús había nacido en Nazaret, una aldea miserable, en el seno de una familia humilde y había desempeñado trabajos “viles”, pues había utilizado sus manos para realizar tareas manuales. Para entrar en Jerusalén, había desdeñado montar un caballo, como los césares o los supuestos liberadores. Un pollino le había parecido más apropiado, no porque lo profetizara Zacarías, sino porque quería destruir el vínculo entre lo terrible y lo sagrado.

La gloria de Dios es que el pobre viva. Así lo entendieron grandes mártires como Óscar Romero, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein o Martin Luther King

Su Reino no era de este mundo porque su símbolo no era un palacio, sino una humilde y sencilla mesa que convocaba a los parias y excluidos. Para los saduceos y los fariseos, Jesús fue un hereje y, como apunta Bloch, los herejes, lejos de ser una desgracia, son la mejor creación de las religiones. Jesús anunció el “Reino de la libertad”, una profecía utópica que salvaba al ser humano de la opresión y la muerte. “Donde hay esperanza, hay religión”, escribe Bloch, pues la religión nace como un grito de protesta y como una rebelión contra los límites. Pensar es traspasar, trascender. El Dios de la Biblia no es algo acabado. El Éxodo lo dice claramente: “Yo soy el que seré” (3:14). El poder de Dios no desciende de las alturas. Está en nuestras manos, como aclaró Dorothee Sölle. No somos seres pasivos, simples siervos de un Dios Lejano y Todopoderoso, sino corresponsables de la marcha del mundo.

Y ¿qué nos pide Dios? ¿Rezar, arrodillarnos, adorarlo como a un ídolo, martirizar nuestros cuerpos? Creo que no. Nos pide algo mucho más difícil: situar a los excluidos en el centro de la historia. Para los cristianos, es la hora de los descartados, de los olvidados, de los que sufren y mueren en los márgenes. Solo si trabajamos para devolverles la dignidad arrebatada, podremos presentarnos como testigos de Cristo entre nuestros hermanos. La gloria de Dios es que el pobre viva. Así lo entendieron grandes mártires como Óscar Romero, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein o Martin Luther King.

El blog que comienza hoy intentará participar en esa tarea, pues -como escribió Etty Hillesum en su diario poco antes de ser deportada y asesinada en Auschwitz- la mejor plegaria es “ser un bálsamo para las heridas ajenas”. “Una cosa se vuelve para mí cada vez más evidente, es decir, que tú no puedes ayudarnos -afirma Hillesum con la calidez con que un hijo se dirige a un padre-, sino que somos nosotros los que debemos ayudarte a ti, y así nos ayudamos a nosotros mismos. La única cosa que podemos salvar, en estos tiempos, y también la única que cuenta verdaderamente, es un pequeño fragmento de ti en nosotros, mi Dios. Y, tal vez, podamos también contribuir a desenterrarte de los corazones devastados de otros hombres”.