«Yo soy el pan vivo, bajado del cielo»

La sagrada Liturgia propone una vez más como tema de meditación dominical el capítulo 6 de san Juan, donde se afronta el misterio de la Pascua del Pan de vida. Capítulo largo, por cierto. Capítulo denso, además, riquísimo de contenido, que se abre con el milagro de la multiplicación de los panes (vv. 1-15), prosigue con un Jesús caminando sobre el mar y ya cercano a la barca en la que remaban temerosos sus discípulos (vv. 16-21), continúa luego con el célebre discursos de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm (vv. 22-66), y concluye con la confesión de Pedro (vv. 67-71).

El fragmento elegido para este domingo comprende los vv. 41-51, una vez adentrado ya Jesús, por tanto, en su discurso de la sinagoga. Empieza, de hecho, cuando los judíos murmuraban entre sí porque Jesús había dicho «Yo soy el pan que ha bajado del cielo» (v. 41); y concluye con dos frases muy similares, por no decir prácticamente idénticas: «Yo soy el pan de la vida» (v. 48); y «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo» (v. 51).

El revestimiento verbal de esta parte conclusiva del fragmento se centra en comer el pan de vida. La sagrada Liturgia prepara el tema echando mano del profeta Elías en camino hacia el monte Horeb. Omite del profeta todo lo relativo a la huida y al poner distancia por medio, encaminándose con presura hacia el Horeb, para ceñirse al tema del pan. Elías, cuyo nombre significa «el Señor es mi Dios», consagra su vida toda a provocar en el pueblo el reconocimiento del Señor como único Dios. En su ministerio, reza: invoca al Señor para que devuelva a la vida al hijo de una viuda que le había hospedado (cf 1Re 17,17-24), grita a Dios su cansancio y su angustia mientras huye por el desierto, buscado a muerte por la reina Jezabel (cf 1Re 19,1-4), pero es sobre todo en el monte Carmelo donde se muestra todo su poder de intercesor, cuando ante todo Israel, reza al Señor para que se manifieste y convierta el corazón del pueblo.

La degollina de los profetas de Baal, por Elías ejecutada, y las amenazas de muerte de la reina Jezabel (cf Ib.) hacen que el profeta tenga miedo, se levante y huya de la quema hasta Berseba de Judá. Allí deja a su criado, y él se adentra por el desierto una jornada de camino hasta sentarse bajo una retama muerto de sueño.

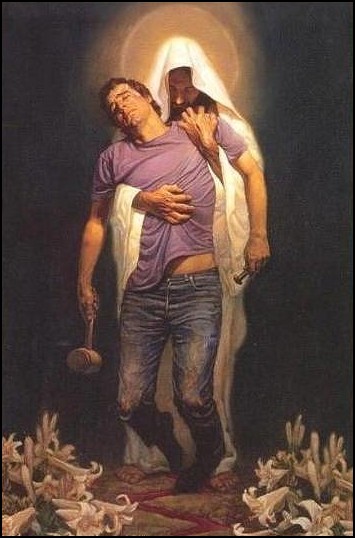

Justamente aquí es donde la sagrada Liturgia elige el fragmento para este domingo. Rendido Elías de profundo sueño, el ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come» (1Re 19,5). El texto sagrado añade que «miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel de Yahveh, le tocó y le dijo: “Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti”. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb» (1Re 19,7-8).

Y bien, ¿qué nos dice a nosotros hoy esta curiosa historia? Los maestros de espíritu, directores de almas y profesores de teología se recrean a la hora de interpretar este episodio y no dejan de sacar oportunas conclusiones referidas a la sagrada Eucaristía en cuanto alimento, Pan de vida por antonomasia. A veces desistiendo incluso de analizar la riqueza simbólica toda del episodio, cuyo horizonte salta bien a la vista que se antoja anchuroso y altamente sugeridor.

Deseoso de salvaguardar la alianza y de restablecer la pureza de la fe, Elías el profeta se dirige al lugar donde se ha revelado el verdadero Dios (Ex 3 y 33,18-34,9), y donde se ha concluido la alianza (Ex 19; 24, 34, 10-28): enlaza directamente su obra con la de Moisés. Relacionados por la teofanía del Horeb, Moisés y Elías lo estarán también en la Transfiguración de Cristo, teofanía del Nuevo Testamento (Mt 17,19p).

Al hilo de este simpático relato podemos analizar el pasaje del citado capítulo 6 de san Juan. En ambos textos se recomienda con insistencia comer el pan, un pan que en Juan resulta ser el Pan de vida, es decir, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Veamos.

El Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando del don de su vida nos asegura que « quien coma de este pan vivirá para siempre » (Jn 6,51). Pero esta « vida eterna » se inicia en nosotros ya en esta vida transitoria por el cambio que el don eucarístico realiza en nosotros: «El que me come vivirá por mí» (Jn 6,57). Palabras de Jesús que nos permiten comprender por qué el misterio «creído» y «celebrado» contiene en sí un dinamismo que lo convierte en principio de vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana.

En efecto, comulgando el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo se nos hace partícipes de la vida divina de un modo cada vez más adulto y consciente, más sublime y mistérico. Análogamente a lo que san Agustín dice en las Confesiones sobre el Logos eterno, alimento del alma, poniendo de relieve su carácter paradójico, el santo Doctor imagina que se le dice: « Yo soy manjar de adultos. Crece y me comerás. Pero no me transformarás en ti como asimilas corporalmente la comida, sino que tú te transformarás en mí» (Conf. 7, 10,16).

Ya aquí, tenemos en efecto la primera lección a extraer del mensaje dominical, o sea que no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que gracias a él acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él; «nos atrae hacia sí». Cierto es que el hermoso pasaje agustiniano no se refiere directamente al pan eucarístico, aunque de ordinario se hagan aplicaciones en tal sentido, sino a la Sabiduría de Dios, o sea a Dios como vida espiritual del alma. Pero qué duda cabe de que, pese a ello, expresa maravillosamente los efectos y los frutos de la Eucaristía en quienes comulgan.

La Celebración eucarística, por lo demás, aparece aquí con toda su fuerza como fuente y culmen de la existencia eclesial, ya que expresa, al mismo tiempo, tanto el inicio como el cumplimiento del nuevo y definitivo culto, la logiké latreía. A este respecto, las palabras de san Pablo a los Romanos son la formulación más sintética de cómo la Eucaristía transforma nuestra vida toda en culto espiritual agradable a Dios: « Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable » (Rm 12,1). En esta exhortación se ve la imagen del nuevo culto como ofrenda total de la propia persona en comunión con toda la Iglesia. La insistencia del Apóstol sobre la ofrenda de nuestros cuerpos subraya la concreción humana de un culto que no es para nada desencarnado.

A este propósito, el santo doctor Agustín de Hipona nos sigue recordando que «Hay muchos hombres y, sin embargo, un solo hombre, muchos cristianos y un solo Cristo. Los cristianos mismos con su cabeza, que subió al cielo, son un solo Cristo. No es Aquel uno y nosotros muchos, somos uno en El. Un solo hombre, pues, Cristo, cabeza y cuerpo» (In Ps. 127,3). En efecto, la doctrina católica afirma que la Eucaristía, como sacrificio de Cristo, es también sacrificio de la Iglesia, y por tanto de los fieles. La insistencia sobre el sacrificio —«hacer sagrado»— expresa aquí toda la densidad existencial que se encuentra implicada en la transformación de nuestra realidad humana ganada por Cristo (cf. Flp 3,12).

La belleza intrínseca de la liturgia tiene como sujeto propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo que, en su actuación, incluye a la Iglesia (Propositio 33 del Sínodo sobre la Eucaristía fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia). En esta perspectiva, es muy sugestivo recordar las palabras de san Agustín que describen elocuentemente esta dinámica de fe propia de la Eucaristía: « Este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz, mejor dicho, lo que contiene el cáliz, santificado por la palabra de Dios, es sangre de Cristo.

Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su cuerpo y sangre, que derramó para la remisión de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido» (Sermo 227, 1). Por lo tanto, «no sólo nos hemos convertido en cristianos, sino en Cristo mismo » (In Io. eu.tr., 21, 8). Así podemos contemplar la acción misteriosa de Dios que comporta la unidad profunda entre nosotros y el Señor Jesús: « En efecto, no se ha de creer que Cristo esté en la cabeza sin estar también en el cuerpo, sino que está enteramente en la cabeza y en el cuerpo » (In Io.eu. tr., 28,1).

La revelación de Dios en cuanto Padre es la misión propia de Jesús y está en el centro de su obra. El camino conduce del Padre al Hijo; solo quien es conducido e instruido por el Padre y se abre a él, puede llegar al Hijo y creer en él en cuanto pan de vida. San Atanasio afirma que «quien participa de este pan divino, experimentará un hambre perpetua de agrado, y quien así tiene hambre poseerá la gracia sin fin, como prometió la sabiduría diciendo: “El Señor no deja pasar hambre al alma inocente” (Pr 10,3); y también lo promete en los Salmos: “Bendeciré con abundancia sus provisiones, saciaré de pan a sus pobres” (Sal 132,15). Escuchemos también a nuestro Salvador que dice: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados” (Mt 5,6). Así pues, conviene que los santos sean amantes de la vida en Cristo, para que levanten en alto el deseo de este alimento» (Cartas festales, 55).

Comenta con su habitual lucidez san Ireneo la frase de Jesús «El pan vivo que ha bajado del cielo» (Jn 6,51 a): «Como a niños, aquel que era el pan perfecto del Padre se nos dio a sí mismo como leche, cuando vino a nosotros como un hombre; a fin de que, nutriendo nuestra carne como de su pecho, mediante esa lactancia nos acostumbráramos a comer y beber al Verbo de Dios, hasta que fuésemos capaces de recibir dentro de nosotros el Pan de la inmortalidad, que es el Espíritu del Padre» (Contra las herejías, 4, 38,1).