14.9.25. No son los hombres para Dios, sino Dios para los hombres. Santa Cruz (Flp 2, 6-11) Dom 24 TO

Este motivo c (=no es el hombre para el templo, sino el templo para el hombre, Mc 2, 27) está en el fondo de la epístola (Flp 2, 6-11) y del evangelio de este domingo (Jn 3, 3, 13-17), que corresponde a la fiesta litúrgica de la “exaltación” de la Santa Cruz (14.9.25), la Cruz de Septiembre.

Con este motivo ofrezco un comentario de Flp 2, 6-11, que es quizá el texto más importante de la liturgia y teología cristiana. Éste es el evangelio en estado puro, evangelio de cruces en Gaza, Ucrania y medio mundo, todas ellas Santa Cruz de Dios en Cristo y en los hombres.

TEXTO: FLP 2, 5-11

a) (Jesucristo), siendo de condición de Dios, no quiso conseguir por fuerza el ser igual a Dios.

- (a) Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Hecho semejante a los hombres, y mostrándose en su forma de ser como los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.

- (b) Por eso Dios lo exaltó en forma suprema concediéndole aquel Nombre que excede a todo nombre, de tal forma que al nombre de Jesús toda rodilla se doble (en cielo, tierra y el abimo)

y toda lengua confiese Jesús Cristo, es el Señor (para gloria de Dios Padre) (Flp 2, 6-11)[1].

LECTURA. JESUCRISTO, REVELACIÓN DE DIOS

El himno consta de una introducción (A) y dos estrofas (B y C ) ordenadas según la forma tradicional de los textos judíos del tiempo: hay una primera parte de humillación y sufrimiento (b), superada por la intervención de Dios que invierte el sufrimiento y glorifica al humillado c). Hasta aquí todo es normal en el contexto en que se mueve el primitivo cristianismo.

La novedad está en la forma de entender e interpretar los elementos dentro del esquema. A nuestro juicio, sus aspectos más salientes son: identidad del sujeto, carácter voluntario de su gesto, hondura de su humillación, sentido universal y salvador de su glorificación.

1) El principio de interpretación del texto consiste en identificar el sujeto. ¿Quién es ese Jesucristo que, teniendo condición de Dios, se humilla, despojado de su gloria, hasta morir crucificado? Hay dos interpretaciones principales, una encarnacionista, la otra pascual.

2) La interpretación encarnacionista es más tardía, aunque después haya tenido carácter casi dominante: empieza con los padres latinos, posteriores a las grandes controversias cristológicas, domina en la escolástica y llega a nuestros días con matices muy variados.

Ella supone que el sujeto del himno, como punto de partida del gran drama redentor, ha sido el mismo Jesús en su carácter de Hijo eterno: Estaba en Dios, tenía realidad originariamente divina, esencia preexistente. Podía haber permanecido en su nivel divino, disfrutando para siempre con el Padre y permitiendo que los hombres destruyeran su existencia mortal en el pecado. Pues bien, en gesto salvador que nos desborda, el Hijo se ha encarnado: abandona su primera condición, deja su gloria y comparte la existencia con los hombres, entregándose por ellos hasta el mismo extremo de la muerte.

Sin duda, esa postura responde a la experiencia de la Iglesia que deriva del conjunto del NT y se precisa en los concilios de Nicea y Calcedonia. El problema está en saber si corresponde a la palabra y al mensaje de Flp 2, 6-11, tal como fue asumido por Pablo. Significativamente, los mejores defensores de esta perspectiva son aquellos eruditos que interpretan el texto en línea gnostizante.

Ellos recuperan el valor de encarnación de Flp 2, 6-11, pero lo entienden de manera mítica y no como lo asume el dogma de la Iglesia. Piensan que no puede tratarse de una encarnación del Hijo eterno en línea trinitaria, pues aún no se encontraba desvelado ese misterio. El que se encarna es una especie de ser mítico, entendido con rasgos de carácter cosmológico: el hombre original divino o el Dios original humano de la gnosis desciende a nuestro mundo, se introduce en la miseria de la tierra y, penetrando hasta el abismo de la muerte, hace posible que los hombres queden liberados de la muerte; de esa forma ha roto las barreras del cosmos que cerraban a los hombres como en cárcel, para conducirles al ámbito de gloria.

Esta es la postura que han seguido muchos protestantes alemanes, sobre todo a partir de E. Kasemann. Llegando hasta el final, y por encima de la diferencia de representaciones (Hijo eterno o figura gnóstica), coinciden defendiendo una exégesis dogmática, que mira el texto desde las doctrinas posteriores de la Iglesia, utilizando para ellos categorías gnósticas. Esa misma coincidencia puede indicar que es conveniente interpretar de otra manera este pasaje.

Preferimos, según eso, la interpretación pascual, como expresión de la entrega de Jesús hombre en el gesto de su vida, muerte y resurrección. Esta línea no resulta nueva. Está representada por los más antiguos padres griegos que, menos influidos por motivos de dogmática, han visto en este pasaje la hondura de la ofrenda de Jesús, su entrega como siervo por los hombres.

Ésta es una perspectiva que, fundándose en razones diferentes, empiezan a seguir algunos de los representantes más significativos de la exégesis católica: el sujeto de Flp 2, 6-11 es el mismo Jesucristo de la historia que, pudiendo haber desplegado su realidad en una esfera de poder-dominio, ha preferido entregarse por los otros como siervo, llegando de esa forma hasta la muerte11•

Esto nos permite precisar el tema. Este himno no expone la “historia” ser divino en su esencia suprahistórica y eterna (el Cristo-Logos divino de Nicea-Calcedonia), ni la en un posible individuo celestial de rasgos míticos (hijo divino de la gnosis) que un día ha descendido a iluminar la vida de los hombres cautivos.

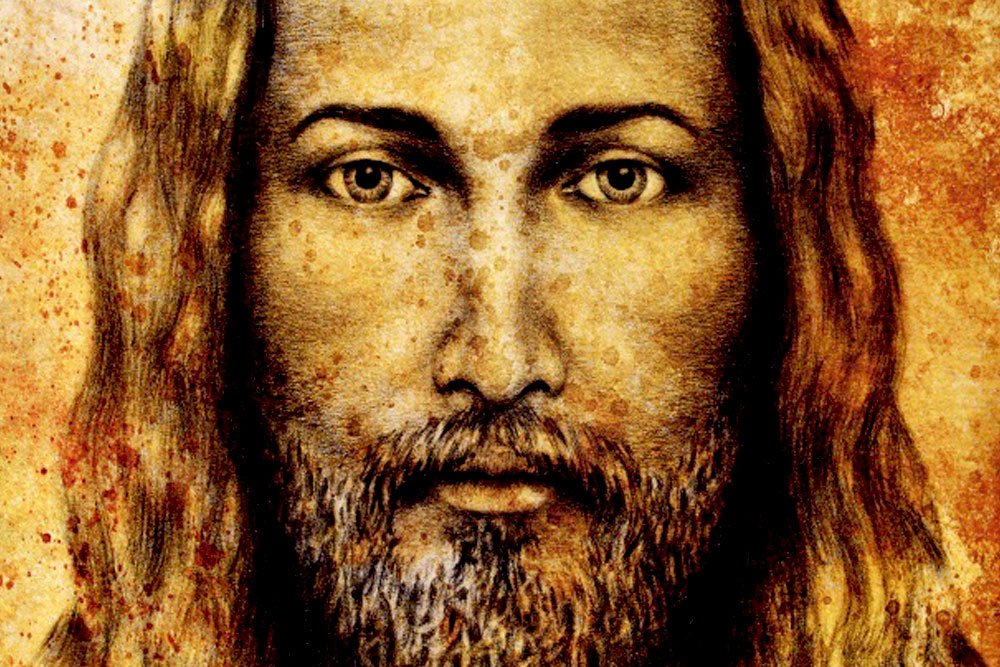

Este himno trata de Jesús, mesías concreto de la historia. La vivencia y confesión de los cristianos ya conoce su grandeza: es delegado de Dios, representante de su reino y de su vida sobre el mundo. Por eso ellos plantean el problema: ¿Cómo puede morir si es la presencia de Dios sobre la tierra? ¿cómo puede sufrir si es que no tiene ningún tipo de pecado?

Estas eran las preguntas que ocupaban a la Iglesia. Ella no se hallaba dominada por cuestiones de carácter ontológico. No le preocupaba la posible esencia premundana de Jesús. Su problema más urgente era entender la hondura, la amplitud y contenido de la entrega de Jesús hasta la muerte. Con esto se ilumina el punto de partida: las notas que definen a Jesús en su existencia sobre el mundo.

Ciertamente es hombre; pero no es hombre cualquiera, dominado por la lucha y la violencia de la tierra. Jesús es es hombre de manera originaria: nace nuevamente del principio de lo humano, desde aquella raíz de la que vino Adán en el principio, es decir, del mismo Dios.

Por eso, el himno le atribuye, con palabras rítmicas solemnes, los valores primigenios de la creación: aquella forma o semejanza de Dios (en mophe theou hyparkhon, Flp 2, 6) que le permiten realizarse en ámbito de gloria. Jesús tiene morphe de Dios en el sentido de grandeza o dignidad: es eikon en el sentido en que lo indican 2 Cor 4, 4; Col 1, 15.

Como hombre originario y nuevo principio de lo humano (nuevo Adán), Jesús es el reflejo de Dios sobre la tierra (cf. Gén 1, 27); por eso pudo haberse agarrado a la grandeza de su propia condición, buscando un tipo de existencia que viniera a reflejarse de manera externa como gloria, en forma de ventaja personal, como dominio por encima de los otros. En esta perspectiva se ha venido a situar el autor de nuestro himno.

Sólo desde aquí se puede entender el carácter voluntario y fundante de su gesto: «no quiso aferrarse a (no quiso conseguir con fuerza) un tipo de ser igual a Dios... Se despojó de sí mismo, se humilló... ».

Dos formas de existencia se han abierto ante Jesús: por un lado puede aprovecharse de su gloria y disfrutar de su grandeza, convirtiendo así su «condición divina» en fuente de egoísmo y de dominio por encima de los otros; por otro lado puede realizar su vida en forma de servicio, compartiendo la existencia con los más necesitados, renunciando a su grandeza y ofreciéndose en las manos de un Dios que es pura gracia.

Pues bien, el himno canta de manera simbólica y solemne el misterio de esta gran elección de Jesucristo: como fundamento de hombre nuevo Jesús toma un camino de solidaridad (se asemeja a los pequeños) y servicio (se entrega como esclavo). De esa forma invierte la elección antigua del pecado de Adán que, pretendiendo hacerse grande, ha destruido la vida de los hombres14.

El himno alude al nuevo surgimiento humano. Según la tradición judeo-apocalíptica, la historia de los hombres se encontraba dominada por dos grandes elecciones[2].

1) Situado ante la base de la opción de Jesús, Satán vino a elevarse frente a Dios y, pretendiendo convertirse en ser divino por un gesto de altivez y de dominio, destruyó su propia vida, haciéndose principio de violencia y pecado para todos, incluso los hu manos. En ese sentido, Flp 2 debe entenderse desde el trasfondo de las tentaciones de Jesús, tal como han sido formuladas por Mt 4 y Lc c (cf. Mc 1, 12-13).

2) De manera semejante, Adán, que era expresión de Dios e imagen de su propia realidad sobre la tierra, quiso hacer de su grandeza signo de poder y de esa forma vino a convertirse en portador de violencia, esclavo de la muerte sobre el mundo (eso significa que este himno plantea ya el esquema básico de Rom 5, con la oposición entre Adán (el hombre dominado por Satán y Cristo, el hombre libre en amor y diálogo, ante Dios)

Ese es el trasfondo en que nos pone nuestro texto. No habla de ninguna realidad imaginaria, no comienza por llevarnos al espacio de la pura eternidad ni tampoco hacia los mitos. El himno nos conduce al mismo principio de la historia, allí donde los hombres se descubren condicionados por un tipo de poder que lleva a la violencia y muerte. Por eso, cuando dice que Jesús, teniendo «condición divina», pudo haber optado por un modo de existencia diferente, en gesto de con quista, de egoísmo y de dominio por encima de los otros, el himno nos sitúa ante las fuentes del pecado originario.

No es que hubiera una opción normal (Jesús que quiere vivir «como Dios», en actitud dominadora) y otra opción más elevada, que se expresa como abaja miento y entrega por los otros. Las opciones resultan contrapuestas: una es mala y otra buena. En el caso, cristianamente imposible, de que el Cristo hubiera interpretado el mesianismo en clave de grandeza egoísta y de dominio, pretendiendo ser como Dios «por fuerza», se hubiera convertido en nueva fuente de pecado, como Adán y el Diablo del principio.

En el centro del himno se expresa la experiencia de las tentaciones: el mismo Diablo es quien indica a Jesús lo que supone ser «de condición divina», «hijo de Dios», en actitud de riqueza material, en gesto de dominio sobre los pueblos, en gloria externa y en milagros (cf. Mt 4, 1-11 par). Estamos en el centro de la paradoja cristiana, en el círculo más hondo del misterio:

(a) Los que intentan convertirse en Dios (Adán, Satán) destruyen su existencia; el que renuncia a dominar como divino (Jesús) funda la existencia verdadera ¿Por qué? Porque en el fondo el Dios que aquellos (Adán, Diablo) pretendían no era Dios sino espejismo o proyección de sus propias apetencias de dominio.

(b) Por eso, Jesús, no queriendo ser divino como ellos, ha venido a desvelarse como verdadero ser Divino: muestra el señorío por el gesto de la entrega gratuita de su vida. Desde ese fondo, debemos precisar el tema, concretando así mejor la hondura de la entrega y abajamiento de Jesucristo.

Adán y el Diablo fueron «creadores» de estirpe: suscitaron con su opción un tipo de existencia. No partieron de algo previo; su elección fue la primera y engendró muerte y violencia para sus descendientes (o subordinados). Pues bien, Jesús ha realizado su opción sobre una tierra previamente condenada: ha expresado su entrega sobre un mundo donde estaba dominando la violencia. No ha empezado a crear desde la nada un hombre sin raíces de pecado precedente, como un Adán distinto que quiere suscitar otro linaje, independiente del antiguo. Jesús tampoco aparece como hombre bueno, pero aislado, frente al campo de violencia de los otros. Jesús ha realizado algo más duro, radical y salvador: Introduce su camino de servicio y gracia donde estaba la violencia de los otros; por eso no ha creado nueva estirpe de la nada sino que ha recreado la que estaba antes caída; de esa forma salva y reconstruye lo que Satán y el Diablo habían destruido.

Jesús no ha renunciado a una existencia de dominio con el fin de realizarse humanamente, como siervo de Dios y hombre de entrega, sobre un mundo resguardado donde todos se mantienen en un gesto de obediencia y gracia. En contra de eso, Jesús ha comenzado su camino en una tierra dominada por la ley de la violencia. Para hacerse siervo de Dios tiene que hacerse esclavo de los hombres, en gesto que conduce hasta la entrega dura de la vida.

Así lo ha destacado el texto: «hecho a semejanza de los hombres y mostrándose en la forma de ser como los hombres», Jesús ha introducido (encarnado) su humanidad “obediente” a Dios (en diálogo con Dios) en el camino de la antigua humanidad de Adán, que estaba condenada a la violencia.

Jesús empieza a realizar una manera distinta de vida humana, pero no sobre el vacío previo sino en el mismo centro de un camino dominado por la angustia de la muerte y por la lucha más violenta entre los hombres. No habita en un espacio inmunizado; no se guarda de las fuerzas de lo malo cerrándose en un tipo de refugio, desligado, aislado del entorno. Jesús ha decidido suscitar su humanidad (su reino) desde el fondo de este mundo do minado por lo malo. La entrega de Jesús se puede precisar por eso en dos rasgos.

(1) El primero es más bien un presupuesto: Jesús toma una forma de existencia humana que ya existía; por eso empieza a vivir como los otros, en el modo y forma limitada de los hijos de Adán sobre la tierra.

(2) El segundo aparece destacado de manera más expresa: Jesús no es hombre en general; se hace humano en condición de «siervo», vaciándose, humillándose, entregando su vida hasta la muerte. Sobre un mundo en que los hombres quieren imponerse por la fuerza, Jesús vive como siervo, es decir, como un esclavo al que maltratan y condenan a la muerte infame de la cruz.

Vistos de esa forma, el vaciarse (ekenosen; 2, 7) y humillarse (etapeinosen; 2, 8) no presentan dos momentos sucesivos, como serían encarnación y muerte. Ambos aluden al mismo gesto de la entrega de Jesús que, en vez de haber optado por una humanidad dominadora, como la de Adán (comer del árbol) y la de Satán en Mt 4 y Lc 4 (vencer por dinero, tomar el poder, hacerse un ídolo para ser adorado) ha realizado su vida como ofrenda humilde y pobre en amor por los demás, hasta la muerte, asumiendo la suerte de los derrotados de la historia humana.

La perspectiva encarnatoria distinguía dos ambos momentos: kénosis por encarnación y abajamiento por la muerte. En contra de eso, estamos convencidos de que el texto alude en ambos casos a la misma entrega de Jesús que asume una vida de humildad y servicio: vaciamiento y humillación son formas de expresar el único misterio de la ofrenda de Jesús que ha traducido humanamente el absoluto amor de Dios en formas de servicio hacia los otros. Desde ese fondo podemos vincular y distinguir las dos grandes confesiones teológicas de Pablo.

-En un contexto bautismal, esto es, de iglesia, Gal 3, 28, vincula en Cristo a todos los seres humanos: Ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, libre ni esclavo, pues todos son “uno en Cristo”, son el hombre nuevo, el nuevo Adán que es Cristo, liberado del pecado y de la muerte. El abajamiento de Cristo conduce al surgimiento del “hombre nuevo”, donde ya no hay señor y siervo, sino que todos son un mismo ser humano (hijo de Dios) en Cristo.

-Pero en un contexto originario de creación se distinguían dos tipos de humanidad, la diabólica/adámica que vive dominando a los demás (imponiéndose a ellos) y divina/cristiana, de aquel que se hace siervo de todos para unificar a todos en amor. Esta es la division básica (no la de varón-mujer, ni la de judío-gentil, como en Gal 3, 28), sino la de señor/libre y siervo. (de de opresor y oprimido, dueño y esclavo). Las otras dos divisiones (varón y mujer, judío y gentil) son secundarias, derivadas. La división que ha marcado y sigue marcando la historia humana es la de señores y esclavos[3].

Sólo desde aquí se entiende la apertura universal y glorificadora del camino de Jesús. Renunciando a ser divino por sí mismo, en actitud de imposición y de violencia, Jesús vive la verdad del ser divino en obediencia frente a Dios (haciéndose como Dios, que entrega su vida por los hombres) y en gracia ante los hombres. Internamente se vinculan ambos gestos: entrega hacia los hombres y acogida fiel de Dios, rechazo de la fuerza impositiva y transparencia ante el misterio. Y así, negándose a «ser dios en actitud de fuerza», Jesús viene a mostrarse como (y es) Divino en actitud de gratuidad y acogimiento.

Frente a la visión del theios aner que interpreta lo divino como posesión y lo realiza de forma impositiva por sí y ante los otros, Jesús ha optado siempre por el abajamiento: no se impone a los demás, no busca su ventaja; sólo así «escucha» la voz de Dios (es obediente; 2, 8) y puede traducirla sobre el mundo. Ser obediente no significa humillarse en sentido servil, sino escuchar y dialogar, compartir la palabra con Dios.

Según eso, la muerte no es fracaso-desctrucción, sino escucha plena de la palabra de Dios, como indica de manera muy precisa el texto: Jesús se hace “obediente hasta la muerte (ὑπήκοος μέχρι θανάτου, 2 Flp 2, 8). Obediente, ὑπήκοος, es el que escucha y responde, de hypo-akouein, ob.audire), en el sentido radical de la palabra, que fue explorado por K. Rahner, en su obra clave, Oyente de la Palabra (Hörer des Wortes, 1941)

La tradición judía sabe que Adán, el hombre des-obediente, ha muerto porque ha pretendido convertirse en «dios» por fuerza, por su propia opción, des-obedeciendo a Dios y queriendo vivir por sí mismo, “comiendo la manzana”, es decir, viviendo para sí mismo: Dios permite que lo intente y al hacerlo el hombre choca con su propia finitud y se enfrenta con los otros, descubriendo y realizando así su propia condición de muerte.

Pues bien, en ese batalla humana de lucha por el dominio sobre otro, de guerra que al final es muerte como destrucción Jesús ha introducido un germen nuevo de obediencia y gracia, esto es, de escucha a Dios y de amor a los demás, renunciando a dominar, colocando su existencia en manos de un Dios a quien escucha en actitud de gracia, muriendo así para compartir la vida, es decir, resucitado en la vida de Dios, no destruyéndose en sí mismo.

De esa forma ha transformado todos los motivos de la historia de los hombres. La misma muerte pierde su carácter de castigo y maldición para expresarse como gesto de apertura a Dios, en ámbito de gracia. Ciertamente, el texto alude a Jesús, hombre concreto; pero sabe que su historia tiene valor fundacional; por eso le presenta en términos solemnes, como nuevo camino, nueva humanidad que se abre para todos los seres humanos, varones y mujeres, judíos y gentiles.

Jesús es, según eso, creador de humanidad, en dialogo con Dios hasta la muerte, fundando para todos, varones y mujeres, judíos y gentiles, una humanidad de vida divina, porque el Dios verdadero en amor de vida, comunicación plena de existencia.

Jesús asume la forma de vida que brota del pecado y de la muerte de Adán, dialogando con Dios en amor y vida hasta la muerte y deja que Dios mismo sea quien le acoja y eleve en la muerte, no en una resurrección de dominio y poder tras la muerte (como signo de talión) sino en la resurrección y transformación de la misma muerte.

De esa forma puede transcender por siempre el esquema de inversión apocalíptica que hallamos en los textos del judaísmo tardío: Dios no eleva a Jesús, pequeño y humillado, con el fin de castigar a los soberbios (cf. Lc 1, 51-53); le eleva porque el mismo camino de humildad (de comunicación hasta la muerte) es el camino y lugar de su presencia. Así comienza a realizar su salvación en forma abierta a todos los confines de la tierra (cf. Flp 2, 10-11).

Según eso, la misma identidad de Dios (su forma de ser) se ha transformado al interior del himno. Hay un «dios» de imposición y poder que es falso; por eso, los que intentan hacerse Dios por fuerza (cf. Flp 2, 6) no alcanzan lo divino sino todo lo contrario: pretendiendo ser Dios se vuelven antidioses. El sentido evangélico de Dios se ha desvelado solamente en el final del himno, como amor que actúa precisamente en el camino de entrega (obediencia, comunicación de vida) de Jesús, para animarle (darle su ánimo o espíritu) por medio de la muerte, en comunicación plena de vida.

Mirado en esta línea, el mismo tema de la preexistencia ontológicamente divina de Jesús como sujeto del pasaje acaba siendo secundario. Si no se ha precisado la visión de Dios que late al fondo importa poco la manera de entender al Cristo. Lo diré de una manera más precisa: Si Dios sigue actuando en perspectiva de dominio el texto pierde su sentido y termina por hacerse escandaloso.

Alguien pudiera entenderlo de esta forma: Dios mantiene el dominio para sí y celosamente lo vigila, castigando a los que intentan ser (hacerse) divinos por la fuerza; por eso, el mismo Jesús debió mostrarse sometido. Pues bien, desde la hondura de Flp 2, 6-11 esta visión resulta escandalosa y es falsa.

No planea Dios como señal de fuerza por encima de los hombres, no se ha mantenido sobre los otros, sujetando a los demás a su servicio; no se encuentra vinculado a los poderes del triunfo personal y del dominio. La consecuencia es clara: quien pretenda conseguir por fuerza lo divino se convierte de hecho en signo antidivino. Por eso el «dios» de Adán y el «dios» del Diablo fueron ídolos de muerte. Así lo presupone el himno: si Jesús quisiera transformarse en Dios por lucha y por dominio, conservando avaramente su grandeza, dejaría de ser mesías de Dios (y ser divino), volviéndose satánico.[4]

En esa línea ha de entenderse la entrega de Jesús. No es que Dios le imponga un tipo de actitud servil, con una ley de hierro que le exige mantenerse sometido. Dios no impone, sino todo lo contrario: Abre camino, en gesto de servicio. Por eso, imitación de Dios supone asumir la pequeñez, viviendo en amor hacia los otros. La visión de un Jesús humillado, frente a un Dios que se mantiene orgullosamente arriba resulta escandalosa: Jesús se humilla y sirve porque el mismo Dios se es servidor y como humilde. Jesús no se humilla ante Dios, sino en Dios, como Dios.

Planteando las cosas de manera abstracta, alguien pudiera suponer que Dios ha decidido crear los hombres con el fin de mantenerles sometidos. Pues bien, mirando a Cristo, descubrimos que ese «dios» no sería Dios sino un perverso. No ha creado Dios para imponerse por encima de los hombres ni tampoco para hacer «su juego» con las cosas. No pretende demostrar su autoridad, ni convencerse de su fuer za. Entonces ¿por qué crea? Para estar así al servicio de las cosas. No ha suscitado a los hombres a fin de que le sirvan, como puede suponer un cierto paganismo. Les llama a la existencia porque quiere ponerse a su servicio. Lógicamente, Dios ha de mostrarse el más pequeño, el más humilde de los seres: todo su poder de creación consiste en abajarse y en servir, haciendo así posible el surgimiento de los hombres libres sobre el mundo.

Sólo desde aquí tiene sentido Flp 2, 6-11. Jesús actúa como servidor porque Dios es servidor de amor, dialogo de vida. Jesús se hace humilde porque Dios se manifiesta como humilde. Obrando así y siguiendo fiel hasta la muerte, Jesús se ha desvelado en realidad como divino. La manera de ser Dios no se puede reflejar y encarnar en otro en otro estilo de existencia, en poder, como dominio. No podemos hablar de un ser divino que precede al gesto de de entrega, de Jesús Por eso, la opción mesiánica y la forma de existencia de Jesús no son simple añadidura «moral» que pudiera haber sido distinta. Al contrario: actuando en forma de servicio Jesús muestra su más hondo carácter divino, su identidad como Dios en forma humana.

Flp 2, 6-11 no ha partido de una esencia de Jesús independiente de su entrega, para interpretar después la entrega como simple nota derivada. Al contrario, la misma esencia «eterna» (y divina) de Jesús se encuentra unida al gesto de su humillación y obediencia hasta la muerte. En otras palabras, Jesús no es divino a pesar (o en contra) de su entrega sino precisamente a través de ella[5].

Jesús se manifiesta y es divino en actitud de abajamiento y de servicio. Por eso se le llama Señor al final del himno: si no hubiera realizado su camino en humildad-servicio no sería Kyrios sino Dia bolos, un kyrios diabólico del mundo que mantiene a los hombres sometidos y termina condenándoles a muerte. Pero nuestro texto ha presentado claramente a Jesús como divino: Dios le ha dado un nombre que excede a todo nombre; su señorío se realiza en un camino de humildad, de amor y entrega, que viene a vincularle para siempre con el Padre y con los hombres•

En esa entrega hasta la muerte, siendo Cristo de los hombres, se desvela Jesús en su más hondo misterio como Kyrios, Señor universal. Humanamente hablando, en línea histórica, esa hondura divina de Jesús sólo aparece en el final, cuando le aclaman en infierno-tierra cielo: ¡es Señor para gloria de Dios Padre! Pues bien, mirando el tema en más hondura tenemos que decir que ese misterio de Jesús se inscribe (se realiza) en el mismo centro de la eternidad de Dios y pertenece al «tiempo» originario. Por eso, cuando luego la Iglesia tematice el sentido de la encarnación de Dios vendrá a mostrar la hondura permanente de la pascua: lo que ha realizado Jesús, como pura gratuidad de amor, pertenece al misterio original divino[6].

Tomado en sí, el pasaje no trata de un sujeto preexistente que se abaja hasta encarnarse; habla del Cristo Jesús que se ha entregado hasta la muerte; pero, al entender la pascua en esa hondura primigenia, nuestro texto abre una forma nueva de entender la preexistencia: la entrega (temporal) de Jesús en nuestra historia refleja y actualiza un misterio eterno de entrega intradivina23• Entendido así, nuestro pasaje nos sitúa en el mismo centro del mensaje histórico de Jesús (cf. tema 3, 2).

Hay, sin embargo, una pequeña diferencia. Mc 9, 33-37 par; 10, 13-16 par; 10, 42-45 par destacaban de manera más expresa la unión entre humildad y servicio: no basta con hacerse pequeño, hay que servir a los pequeños, suscitando así una comunión gratuita de hombres que se vuelven «humildes» porque saben ayudar a sus hermanos. Flp 2, 6-11 acentúa el abajamiento como entrega, pero no resalta con la misma fuerza el tema del servicio, aun cuando diga que Jesús es siervo y presuponga que ha entregado su vida por los hombres.

Pues bien, al asumir el texto y al tomarlo como base de su exhortación a la unidad y amor comunitario, Pablo entiende el gesto de Jesús en clave de servicio interhumano, volviendo a resaltar lo que se hallaba unido en los sinópticos: la pequeñez es fundamento del amor al otro; el amor sólo es posible allí donde los hombres dejan de fundar su vida en el deseo de grandeza propia.

En esta línea afirma: «tened en vosotros los mismos sentimientos (la actitud) que tuvo el Cristo Jesús» (Flp 2, 5), viviendo en humildad y servicio. Sólo así puede decir: «pensad lo mismo, tened el mismo amor, el mismo espíritu, los mismos pensamientos» (cf. Flp 2, 2). Esta es la unidad que brota de la entrega de Jesús: su abajamiento, asumido por los fieles y expresado como fuente de conducta, hace posible la unidad más alta de la Iglesia, como nueva comunión de sentimientos, de vida, de tareas. El camino de humildad y servicio hacia los otros fundamenta la más honda de existencia compartida•

Así se han vinculado aquellos temas que podían parecer más se parados: humillación y gloria, Dios y hombre, individuo y comunidad.

La gloria de Jesús consiste precisamente en el camino de su entrega: se ha hecho servidor de los demás, como semilla que cae en tierra y sólo muriendo explicita (realiza) su camino, llega hasta su gloria. Así se manifiesta Dios entre los hombres: el Dios que es transcendente ha penetrado en la entraña de dolor de nuestra historia; se encarna en el camino de los pobres y con ellos muere; acoge a los pecadores y como a pecador le han condenado. Sólo así puede expresarse el Dios auténtico, aquel que no se impone ni domina, no destruye ni subyuga, el Dios que crea penetrando hasta la entraña de los hombres y expresando en ellos el misterio de su vida como amor, comunión que se realiza en actitud de entrega.

Sólo partiendo de ese Dios tiene sentido el nuevo surgimiento de la humano: superando las caídas precedentes, Jesús ha inaugurado un camino de existencia que, en gesto de servicio mutuo, puede explicitarse como espacio de amor y encuentro interhumano.

Allí donde la muerte (entrega) se hace signo de amor, el amor triunfa de la muerte. El mismo Dios viene a mostrarse por Jesús «espacio de realización» para los hom bres, en un gesto que sólo puede comprenderse en perspectiva trinitaria; así se implican para siempre cruz de Cristo y misterio intradivino.

Revelación teológica. Dios es comunión en Cristo (2, 5-9)

Ésta es la phronesis o “pensamiento” de Cristo, que es el pensamiento/acción de Dios, que han de asumir los creyentes (τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, Flp 2, 5 ): Dar la vida en amor por los otros.

Mirada así, la acción de Dios en Cristo (=como Cristo) es en el fondo una pasión. En contra de aquello que los hombres buscan normalmente (dominar a los demás, valerse de ellos), Cristo se ha empeñado en abajarse al servicio de los otros. Estos son los momentos de la acción/pasión del Cristo.

(1) Esta es la condición divina de Jesús morphê Theou No un camino de dominación mesiánica, sino de renuncia creadora de amor; sólo renunciando a su poder de dominio Dios es Dios, Jesús es Cristo, el hombre es cristiano.

(2) No se crea haciendo, sino renunciando. Jesús no quiso "valerse" del poder divino: no entiende el camino mesiánico en forma de conquista triunfal, de harpagmos o ventaja egoísta (también robo), algo que uno emplea para servicio propio. Jesús supera (invierte) ese deseo y praxis de dominio que esclaviza a los humanos.

(3) La plenitud es vaciamiento, kenosis (ἑαυτὸν ἐκένωσεν, 2, 7 ). Se ha vaciado a sí mismo, ha renunciado no sólo a las cosas exteriores sino a su propia realidad interior, a sus derechos personales, a su misma esperanza de futuro. Se ha vaciado y, de esa forma, sin poseerse a sí mismo, ha quedado en manos de los otros.

(4) Condición de siervo (μορφὴν δούλου λαβών, 2, 7). Podía haber vivido "como Dios" (a), ha preferido hacerse doulos, un criado de los otros. Dios mismo hecho siervo, esto es Jesús. Dios mismo expresándose en forma de esclavo, en gesto de pequeñez abierta a los demás: esto es la gracia, comunicación o palabra de vida. Jesús no es Jesús criado o siervo de los hombres desde arriba (con poder celeste), como a veces se dice que los "ángeles" son fieles servidores o ministros de los hombres. Jesús se hace criado y servidor universal en su propia condición humana. No tiene que dejar su pequeñez para ser Mesías sino todo lo contrario: en forma de hombre pobre, entregado por los otros ha venido a revelarse como el Cristo.

(5 La humillación del Cristo humano, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz (ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ 2, 8) corresponde a su kenosis divina). De esa forma se vinculan en un mismo misterio, c y c'. Se ha abajado Jesús, en servicio concreto, en el mismo camino de lo humano. Como veremos inmediatamente, su humillación no es un simple signo del abajamiento eterno de Dios sino culminación concreta del camino histórico de Jesús.

El abajamiento (tapeinosis) no es sometimiento ontológico, sino comunicación dialogal, pus eso significa ser hypekoos, escuchar plenamente, dialogar compartiendo palabra y vida. No ha terminado en la cruz por fatalidad; no ha fallecido por simple exigencia de su condición humana. Ha muerto por vaciarse a sí mismo y hacerse dialogante universal, en comunión de vida y palabra con dios y con los hombres. Así nos deja el texto, inmersos en la más profunda paradoja de Dios y de los hombres. Jesús no resucita por revancha.

Acción de Dios en Cristo, Dios es hombre (2, 9-11).

Estas palabras finales del canto expresan la identidad de Dios en Cristo, como triunfo de su amor hecho servicio, como gozo y canto pleno, pues en las raíces de todo lo que existe viene a desvelarse el Dios cristiano. No es el Dios que quiere ejercer su señorío en forma posesiva. No es tampoco un Dios/talión que aguanta el sufrimiento de Jesús para vengarse luego, respondiendo desde arriba con su fuerza y devolviendo su sentido a lo que antes parecía sin sentido.

No es un Dios tras la cruz, ni tampoco un Dios fuera de la cruz. Es el Dios de Jesús: aquel que está presente en todos los momentos de su amor kenótico y activo, en actitud de donación/entrega creadora. Es fuente y sentido, principio y meta la entrega de Jesús. No es que primero sepamos quién es Dios para decir después quién es el Cristo. Sólo podemos conocer a uno en el otro.

1.Exaltación. No viene después de la humillación, esto es, del diálogo hasta la muerte, , sino que se identifica con la misma muerte en vida (=viviendo en plenitud, no sometimiento o sumisión masoquista sino por gracia de vida. transformadora.

2.Nombre supremo. Para los israelitas, el Nombre de Dios era Yahvé (Ex, 3, 14). Ahora, ese nombre “Yahvé” es Jesús, el Dios que salva al entregarse por los otros. Jesús (=Dios salva) : es la revelación definitiva, sentido y centro de todo lo que existe. Jesús no necesita títulos: no aparece aquí como Mesías o Hijo de Dios. Su mismo nombre humano es plenitud y título de todo lo que existe.

3.Adoración universal. No ha sido necesaria ninguna imposición. No hace falta ningún tipo de ley o norma externa. Brilla en Cristo la nueva realidad y todos los seres lo descubren y cantan, en gozo exultante. Culmina así la creación (Gen 1), encuentra plenitud todo lo que existe.

a') El Kyrios y el Padre. Así emergen las dos figuras centrales: Jesús como Kyrios Señor de un señorío no impositivo y Dios como Padre a quien se ofrece la gloria verdadera. En el centro está el Nombre de Jesús que viene a presentarse como título supremo (revelación suma) de Dios. Culmina así y se expresa con toda claridad la verdadera teodicea cristiana en la que culminen los temas anteriores.

- Sólo se puede hablar de Dios en contexto de servicio. Quien confunde a Dios con la seguridad de su propio sistema, quien desea verle como expresión de poder o triunfo propio se equivoca: destruye su vida y acaba haciéndose incapaz de comprender el ser divino (2, 1_4).

- Sólo se puede hablar de Dios en ámbito de Cristo. Antes no había entrega plena por los otros. Ahora existe. Mirando a Jesús, los cristianos se han sentido iluminados por la gracia suprema del misterio, entendido como vida que se ofrece hasta la muerte por los otros (2, 6-11)[7].

NOTAS

[1] He planteado el tema en Experiencia religiosa y cristianismo, Salamanca 1981, 363-388 y en Hermanos de Jesús y servidores de los más pequeños, Salamanca 1984, 89- 117, 428-43l. Cf. J. Heriban, Retto phronein e kenosis. Studio esegetico su Fil 2, 1-5.6-11, BibScRel 51, Roma 1983; bibliografía específica sobre Flp 2, 6-11 en pág. 15-28.

Cf. también H. W. Bartsch, Die konkrete Wahrheit und die Lüge der Spekulation. Untersuchung über den vorpaulinischen Christuhymnus und seine gnostische Mythisierung, Frankfurt-Bem 1974; G. Bornkamm, Para la comprensión del himno a Cristo en Flp 2, 6-11, en Estudios sobre el NT, Salamanca 1983, 145-156; L. Cerfaux, Jesucristo, 315-331; Id., L'hymne au Christ-Serviteur de Dieu (Phil) 2, 6-11), en Recueil L. Ce,faux, Gembloux 1954, II, 425-437; J. D. G. Dunn, Christology, 114-121; J. Dupont, Jésus-Christ dans son abaissement et son exaltation d'apres Phi/ 2, 6-11: RSR 37 (1950) 500-514; J. Duquoc, Cristología 139-153; G. Eichholz, Pablo, 197-226; A. Feuillet, Christologie pauliniense et tradition biblique, París 1973, 85-163; Id., L'hymne christologique de l'épftre aux Philippiens (2, 6-11): RB 72 (1965) 352-380, 481-507; R. H. Fuller, Cristología, 211- 225; J. Gewiess, Die Philipperbriefstelle 2, 6b, en Fest. J. Schmid, Regensburg 1963, 69-85; J. I. González Faus, Humanidad I, 202-226; P. Grelo!, La traduction et l'inter prétation de Ph 2, 6-11: NRT 93 (1971) 897-922, 1009-1026; D. Guthrie, Theology, 344- 352; O. Hofius, Der Christushymnus Philipper 2, 6-11, WUNT 17, Tübingen 1976; M. D. Hooker, Philippians 2, 6-11, en Fest. W. G. Kümmel, Géittingen 1975, 151-164; G. Howard, Phi/ 2, 6-11 and the Human Christ: CBQ 40 (1978) 368-387; L. Iammarrone, La teoria chenotica e il testo di Fil 2, 6-11: DivThomas 82 (1979) 341-373; J. Jeremías, Abba, 177-182; E. Kasemann, Análisis crítico de Flp 2, 5-11, en Ensayos, 71-122; P. Lamarche, Christ vivant, París 1966, 25-45; S. Lohmeyer, Kyrios Jesus. Eine Untersuchung zu Phi/l2, 5-11, Heidelberg 1928; F. Manns, Un hymne judéo-chrétien: Philippiens 2, 6-11: Euntes Docete 29 (1976) 259-290;R. P. Martín; Carmen Christi. Philippians 2, 5-11, Grand Rapids Mi 1983; J. Murphy O'Connor, Christological Anthropology in Phi/ JI, 6-11: RB 83 (1976) 25-50; C. J.Robbins, Rhetorical Structure of Philippians, 2, 6-11: CBQ 42 (1980) 73-82; J. T. Sanders, The NT christological hymns, Cambridge 1971, 58-74; R. Schnackenburg, Christología, 332-345; E. Schweizer, Erniedrigung, 93-99; V. Taylor, Personne, 71-89; S. VidaL, Flp 2, 6-11: su lugar teológico, en Hom. M. L. Turrado, BibSalm 39, Salamanca 1981, 149- 182.

Como sujeto del himno hemos puesto, también entre paréntesis, "Jesucristo»; así lo supone el contexto previo y el final, cf. 2, 5.11. Voluntariamente hemos dejado el nombre en formas diferentes. Al principio va unido Jesucristo, como único nombre: Cristo ha perdido su carácter titular). Al final ponemos Jesús, Cristo, pues pensamos ·que en el fondo se conserva un tipo de matiz titular: a través de su entrega como Cristo, Jesús viene a mostrarse como Señor universal.

[2] Cf. J. Heriban, o. c., 225, 230-232. Ibid., 233-27, 4248-274.. Precisan este motivo J. Murphy-O'Connor, Christologica/, 39- 45; H. W. Bartsch, Konkrete, 31, 39, 67-68; S. Vidal, Flp 2, 6-ll, 152-154.

[3] Así lo ha descubierto, de manera muy significativa el pensamiento post-cristiano (=cristiano radical) de occidente, que puede estar representado por Hegel (Fenomenología del espíritu cap 4), cuando propone, a partir de Gen 4, la división y oposición fundante entre hombre-señor (que quiere divinizarse oprimiendo al siervo) y hombre-siervo (que solo existe como dominado, al servicio del señor, es decir, del amor. Ésta es la división que he tomado como punto de partida de la historia y de la humanidad, desde el cristianismo, en Antropologí Bíblica, Sígueme, Salamanca 1996 (22005).

[4] Una visión más profunda de estos datos exigiría un estudio sistemático del misterio de Dios. En esta perspectiva se pueden situar obras como las de C. Duquoc, Dios diferente, Salamanca 21982; E. Jüngel, Dios como misterio del mundo, Salamanca 1985.

[5] Cf. F. Varillon, Joie de croire, joie de vivre, Paris 1981, 143-161; C. Nigro, Dio piu grande del nostro cuore, Roma 1974, 133-191.

[6] En esta línea habría que recuperar y reformular el tema del abajamiento de Dios, ya planteado en Israel; cf. P. Kuhn, Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie der Rabbinen, SANT 17, München 1968. Cf. H. U. von Balthasar, Kénosis, 153-157. Pensamos que Flp 2, 6-11 tiene que ser recuperado por la dogmática. En esta línea es fundamental la palabra conclusiva «para gloria de Dios Padre», que estudiaremos en tema 8, 2. Léase desde este fondo C. Nigro, o. c., 170-172.

[7] Ese descubrimiento de Dios abre un espacio de revelación cósmica. Los cristianos saben que Jesús da sentido a su vida. Por eso le cantan con los seres del cielo, de la tierra y del abismo, en una especie de litúrgica cósmica de totalidad (en que no existe lugar para un infierno o campo de fracaso anticristiano). Cantan al Dios Padre y al Kyrios de la vida hecha servicio de amor y fuente de esperanza universal. La cruz se ha vuelto así lugar fundante y centro de toda realidad: por medio de ella cantan a Dios los renacidos.