"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

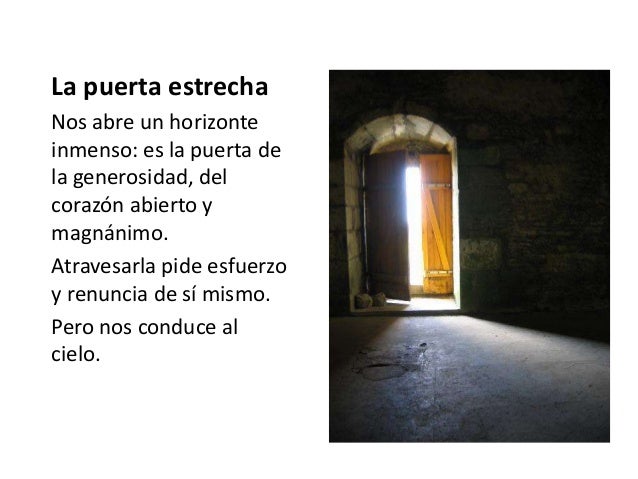

La imagen de la puerta estrecha nos habla de esfuerzo, de exigencia y de abnegación, actividades que en modo alguno demanda la puerta ancha, y, en todo caso, requisitos imprescindibles los tres en quienes aspiran al Reino de los cielos. Bueno será, por tanto, siquiera fuere sólo por emprender la marcha, pedir a su autor -este bello sintagma es de Jesús-, que nos lleve a mirar dentro de nosotros mismos, a bucear en nuestras recónditas interioridades, y que nos enseñe así a descubrir, de una vez por todas, qué quiere decir en nuestra vida esa dichosa puerta estrecha. Porque a uno, la verdad, el tema se le antoja harto peliagudo y complejo, más de lo que a primera vista parece.

Un pobre de necesidad, por ejemplo, con su proverbial delgadez somática parece tenerlo más fácil con la puerta estrecha que el glotón metido en arrobas. Pero a lo mejor la cosa no es cuestión de anatomía, sino de ascética y mística, y entonces habrá que elegir otros rumbos y buscar otras explicaciones.

Asistir a misa cada domingo es, por de pronto, bueno, muy bueno añadiría yo, lo cual no impide reconocer que tiene también sus peligros: por ejemplo, el creerse uno que si acude a la misa ello le dará patente de corso para hacer después lo que le dé la gana, aunque sea entrar bonitamente en el cielo. ¡No es así! Aquí no se trata de repartir entradas para exhibir ante los acomodadores del cielo, al que tampoco podrán llegar los que reparten estopa. Esto de la gratificación abunda en las sectas, evangélicas sobre todo, muy extendidas por esos mundos de Dios. Su discurso para ganar adeptos pasa por la tentadora condicional “si vienes con nosotros, a nuestros actos de culto, te aseguras la salvación”. Mientras tanto, lo que les aseguran al menos es llegar hasta el fin de mes llevando la cuchara a la boca…

Urge, pues, vigilar: porque la advertencia de Jesús, camino de Jerusalén, nos atañe también a nosotros: «”¡Señor, ábrenos!” Y os responderá: “No sé de dónde sois”. Entonces empezaréis a decir: “Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas”; y os volverá a decir: “No sé de dónde sois”. ¡Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia!” (Lc 13, 25-27).

Haber comido y bebido con Jesús no parece ser garantía de mucho. Haberlo tenido cerca en tu plaza, es un falso mérito. «La verdadera amistad con Jesús -explica agudamente Benedicto XVI comentando el texto en cuestión- se manifiesta en el modo de vivir: se expresa con la bondad del corazón, con la humildad, con la mansedumbre y la misericordia, con el amor por la justicia y la verdad, con el compromiso sincero y honrado en favor de la paz y la reconciliación». Podríamos decir que este es el carnet de identidad que nos distingue como sus auténticos amigos; o sea, el pasaporte que nos permite entrar en la vida eterna.

La segunda lectura dominical (Hb 12, 5-7. 11-13) viene a recordarnos que Dios es nuestro Padre, lo que no impide que a veces, y en buena lógica, nos apriete las tuercas para adiestrarnos en la disciplina, no vaya a ser que el hecho de sentirnos hijos suyos nos lleve a creer que se nos permite todo, hasta separarnos de la senda por Él marcada. Así que el autor de la Carta a los Hebreos lo deja claro: «A quien ama el Señor, le corrige; y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra» (Heb 12,6; cf. Ap 3,19).

A los ojos de la fe, las pruebas de esta vida forman parte de la pedagogía paternal de Dios con respecto a sus hijos. La argumentación descansa en la noción bíblica de educación (paideia), que significa «instrucción por medio de la corrección». Aquí se considera la tribulación como una corrección que supone y, por tanto, manifiesta la paternidad divina.

Volviendo a lo de «la puerta estrecha» (Lc 13,24) digamos que el sintagma deja sobrentendidas la reprobación de los judíos infieles y la vocación de los gentiles: «Vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios» (Lc 13,29). ¿Cómo, pues, comprender esta imagen utilizada por Jesús? ¿Cómo interpretar sus palabras? ¿Qué significa esta «puerta estrecha»? ¿Por qué muchos no logran entrar por ella? ¿Acaso se trata de un paso reservado sólo a algunos elegidos? Preguntas y preguntas y preguntas.

En la primera lectura (de Isaías), anuncia el profeta que Dios mismo vendrá y reunirá a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, para que vean su gloria. Lo cual significa que la salvación de Dios se ofrece a todos, sin exclusión; por lo tanto, no está reservada a unos pocos elegidos, pues, como dice el salmo, «es fuerte su amor hacia nosotros, la verdad de Yahveh dura por siempre» (Sal 116,2). Sin embargo, esta salvación que se ofrece de modo gratuito ha de ser aceptada, recibida y asumida. El don ofrecido debe convertirse en don aceptado y asumido.

Esta necesidad de recibir y acoger el don de Dios la vemos ilustrada en múltiples páginas del Evangelio. Numerosas parábolas expresan que la iniciativa salvífica de Dios puede ser rechazada por los hombres. Pensemos en la parábola de los «viñadores homicidas» (Mt 21,33-43): los viñadores –a quienes se confió la viña de la cual no eran propietarios- se negaron a entregar los frutos al dueño e incluso mataron al heredero para quedarse con ella (cf. Mt 21,34-35.38). De modo similar en la «del banquete de bodas» (Mt 22,1-14), los invitados a la boda no quisieron venir y se excusaron con distintas razones despreciando así todos los preparativos previos (cf. Mt 22,3-6). Incluso entre los que sí llegaron al banquete uno fue expulsado por no estar debidamente preparado para la fiesta (cf. Mt 22,11-13). Todavía en la conocida parábola «del padre y sus dos hijos» (Lc 15,11-32), vemos cómo el hijo mayor se resiste a entrar en la casa para unirse a la fiesta por su hermano a pesar de los ruegos de su padre (cf. Lc 15,25-30).

Sí, nuestra libertad puede rechazar el don de la salvación, el don de la amistad con Dios. Ocurre a veces que nuestra voluntad no está lo bastante preparada para acoger este don en toda su plenitud. De ahí que necesitemos educar nuestra libertad y nuestra voluntad para abrirnos al don de Dios y así asumir de lleno la salvación que Él nos ofrece. Comprendemos ahora las palabras de Jesús en el evangelio de hoy: «Tratad de entrar por la puerta estrecha» (Lc 13,24). Otras versiones del mismo texto evangélico dicen «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha», e incluso «Pelead para entrar por la puerta estrecha».

En cuanto al tema de hoy, cabe decir que la vida ascética está al servicio de la vida mística. O dicho de otro modo, nuestros esfuerzos concretos de autoeducación están al servicio de nuestra vida de comunión con Dios. La autoeducación no reemplaza la gracia, el don de Dios, simplemente la anhela y prepara el corazón para recibirla y asumirla plenamente. Como dice san Pablo: «Mas, por la gracia de Dios, soy lo que soy; y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí» (1Co 15,10a).

No despreciemos por eso mismo «la corrección del Señor» (Hb 12,5) que hoy nos invita a entrar por la «puerta estrecha», a educarnos a nosotros, a luchar contra nosotros mismos: contra nuestros egoísmos, contra nuestra indiferencia, contra nuestro afán de comodidad, contra la búsqueda enfermiza de placer sin sentido; contra todo aquello que insufla nuestra soberbia a tal punto que ya no nos permite entrar por la puerta del amor a Dios y al prójimo.

Ahora comprendemos que el «entrar por la puerta estrecha» no implica un negar la misericordia de Dios, sino un anhelarla y predisponerse a recibirla para asumirla erigiéndola como estilo de vida, pues «ser cristiano es, ante todo, un don, pero que luego se desarrolla en la dinámica del vivir y poner en práctica este don».

Si bien se observa, este modo de razonar de los interlocutores de Jesús es siempre actual: nos acecha continuamente la tentación de interpretar la práctica religiosa como fuente de privilegios o seguridades. En realidad, el mensaje de Cristo va precisamente en la dirección opuesta: todos pueden entrar en la vida, pero la puerta es para todos «estrecha». No hay privilegiados que valga. El paso a la vida eterna está abierto para todos, cierto, pero es «estrecho», y lo es porque resulta sobremanera exigente, requiere esfuerzo, abnegación, mortificación del propio yo.

La salvación, que Jesús realizó con su muerte y resurrección, es universal. Él es el único Redentor, e invita a todos al banquete de la vida inmortal. Pero con una sola condición, igual para todos: la de esforzarse por seguirlo e imitarlo, tomando sobre sí, como él hizo, la propia cruz y dedicando la vida al servicio de los hermanos. Así pues, esta condición para entrar en la vida celestial es única y universal.

En el último día —recuerda también Jesús en el evangelio— no seremos juzgados según presuntos privilegios, sino según nuestras obras. Los «obradores de iniquidad» serán excluidos y, en cambio, acogidos cuantos hayan obrado el bien y buscado la justicia, a costa de sacrificios. De ahí que no baste declararse «amigos» de Cristo jactándose de falsos méritos: “Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas” (Lc 13,26).

La verdadera amistad con Jesús se manifiesta en el modo de vivir: se expresa con la bondad del corazón, con la humildad, con la mansedumbre y la misericordia, con el amor por la justicia y la verdad, con el compromiso sincero y honrado en favor de la paz y la reconciliación. Podríamos decir que son estas las cartas credenciales que nos permitirán entrar en la vida eterna.

Si también nosotros queremos pasar por la puerta estrecha, habrá que hacerse pequeños, esto es, humildes de corazón como Jesús, como María, Madre suya y nuestra. Ella fue la primera que, siguiendo a su Hijo, recorrió el camino de la cruz y fue elevada a la gloria del cielo. El pueblo cristiano la invoca, a justo título, como Ianua caeli (Puerta del cielo). Pidámosle, pues, que nos ampare y nos guíe, en las diarias opciones, por el camino que conduce a la «puerta del cielo».

También te puede interesar

"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)

Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"

Lo último