Máas y mejor - 2

Sendas pedidas

A salto de mata - 6

La vida parece habérseme liado a la cabeza esta temporada como tema absorbente, casi obsesivo, seguramente porque ya llevo vencida la mía. Lo digo porque he dedicado las entradas anteriores de este blog, por un lado, nada menos que al aborto y a la eutanasia, y, por otro, a dilucidar qué sentido puede tener un “Código Penal” como castigo del hombre y freno de su libertad, además de haberme referido antes al trabajo como la forma de ganársela dignamente. Tras haber intentado poner de relieve el desacierto y la monstruosidad de dicho código, hoy me propongo hurgar en su desquiciamiento ahondando en la mayor de sus aberraciones: en la contundencia de “muerto el perro, se acaba la rabia”. Desde luego, no hay medida más expeditiva ni remedio más eficaz para que un delincuente deje de delinquir que ahorcarlo o guillotinarlo tras el paripé social de una condena a muerte. Mal vamos cuando entendemos la justicia como pena o castigo. Las Escrituras mismas no han hilado fino sobre ese tema al presentarnos a veces la imagen de un Dios pasional y caprichoso, capaz de encolerizarse y de disponer, incluso arbitrariamente, de la vida de sus propias criaturas.

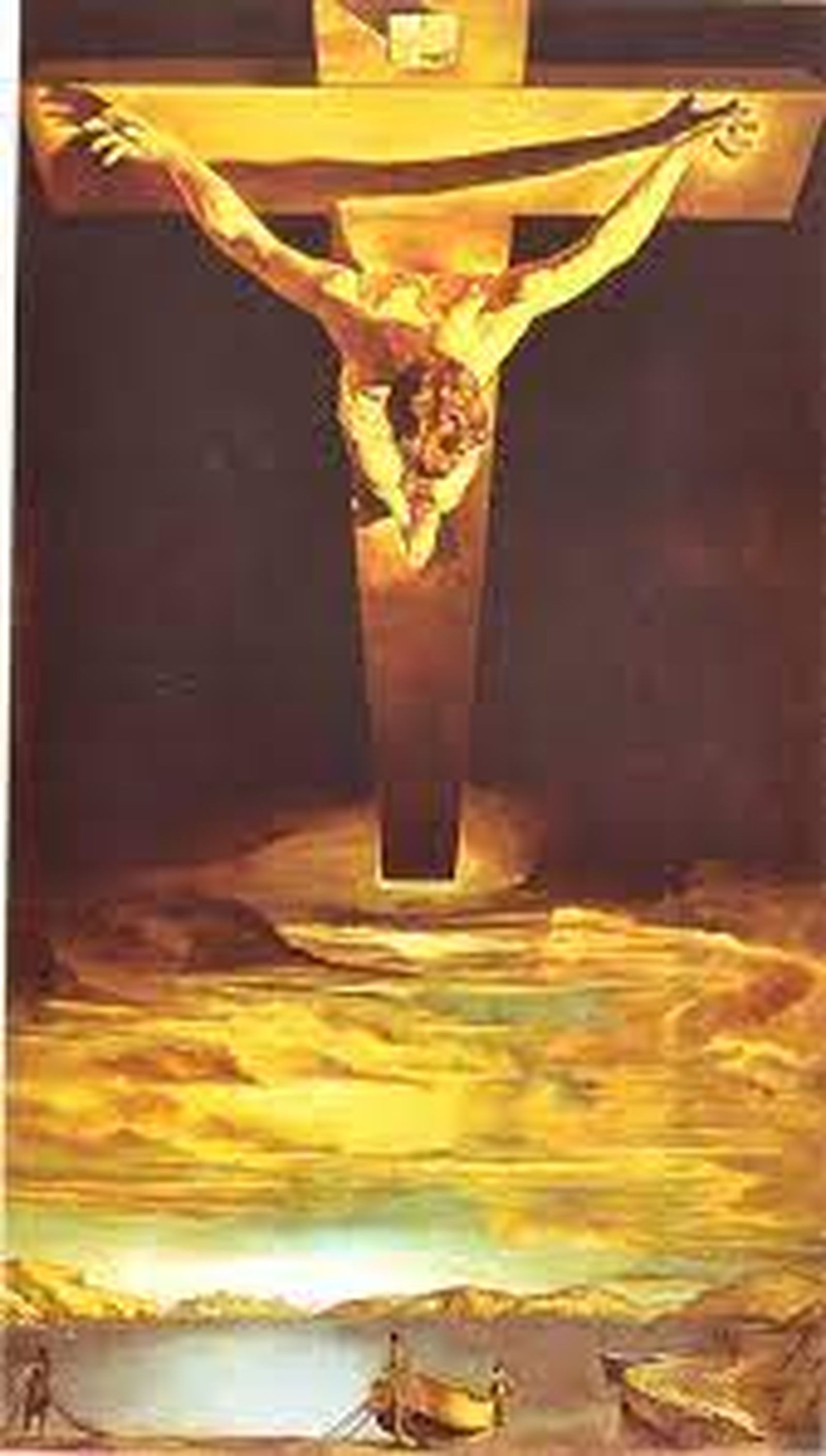

Los años en que, como militante, batallé apasionadamente por los objetivos de Amnistía Internacional (AI), tratando de liberar “presos de conciencia”, me llevaron a concienciarme y a ocuparme, incluso con más pasión, no solo de que ningún condenado a muerte fuera ejecutado, sino también de que se erradicara, de una vez por todas, la pena de muerte de la faz de la tierra. ¡Tarea difícil, pero que, aunque sus avances sean lentos, va iluminando afortunadamente las mentes humanas y tomando carta de naturaleza en la cultura! La pena de muerte, brutal reflejo del más salvaje proceder humano, es una aberración que paradójicamente se infiltró en las estructuras más sacrosantas de un cristianismo nacido de la injusta condena a muerte de Jesús, devenido por ello Salvador del mundo. Subrayemos de paso que todas las condenas a muerte son injustas.

En cierta ocasión, una compañera de AI manifestó en público que su oposición a la pena de muerte era visceral, queriendo significar que le revolvía las tripas. Desde luego, se entiende muy bien una postura expresada con tanta fuerza y crudeza, pero, en aquella ocasión, manifesté en público que tan contundente condena retumbaba en mi cabeza hasta colapsar mi mente, pues, en hablando de visceralidad, podría provocar una reacción en contra de la misma intensidad, como la de los viscerales defensores del diente por diente. Mi oposición a la pena de muerte es más racional y fría, más de sentido común y de conveniencia social, pero no por ello menos radical ni menos contundente. Lo que nuestra sociedad necesita para progresar en civilización es orquestar un rechazo fundado a la ley de la selva, a la ley del Talión, a la venganza como proceder jurisdiccional.

La cosa no puede ser más clara si tenemos presente que cuanto es la sociedad, con su organigrama, sus leyes, sus ordenanzas y sus reglamentos, lo es en beneficio de los seres humanos que la integran. En otras palabras, eso significa que toda ley es para el hombre y, a sensu contrario, que ningún hombre es para la ley. Una ley que arrebate la vida del hombre se deslegitima de raíz, pues lo más preciado que tenemos los hombres es la vida, la fuente de todas nuestras potencialidades y el almacén de todos nuestros bienes. La cosa es tan clara que quien arrebata la vida de un ser humano, sea cual sea la causa que se aduzca para hacerlo, comete un homicidio. No caben excepciones. A riesgo de que suene a blasfemia en los oídos de algunos timoratos, blasfemia en todo caso cargada de razón, me atrevo a decir que también el Dios que arrebate la vida a un hombre es homicida. Cierto que la Escritura le atribuye a Dios muchas venganzas, pero lo hace solo como instrucción basada en el miedo, instrucción por eso mismo abusiva y errónea, aunque se haga con el loable propósito de que quienes escuchan la palabra de Dios no lo provoquen con su conducta depravada.

Digamos, groso modo, que la vida es el fundamento de todo derecho y que, por tanto, cuando ella está en juego, todo derecho se desvanece. Sin vida no hay tecla que tocar. Es más, toda ley tiene la sagrada misión de salvaguardar y enriquecer la vida de los ciudadanos, de todos sin excepción. La sociedad que arrebata la vida a un ser humano, cualquiera que haya sido su conducta, no obra justamente, se extralimita en su función. La ley del Talión, la del diente por diente y del ojo por ojo, por mucha satisfacción (falso dulzor de la venganza) que procure a quien la aplica, jamás podrá ser justa, ni siquiera si se limita materialmente al diente o al ojo, pues por ese camino jamás se logrará el equilibrio deseable que todo acto de justicia busca, el de la reparación de daños entre víctima y verdugo. De nada le sirve a la víctima que su verdugo quede ciego o desdentado. Cuando la sociedad se atiene a ese proceder y arrebata una vida por otra ocurre que es ella la que pierde dos vidas. En cambio, el proceder justo busca únicamente que los daños causados por un delincuente sean reparados en la medida de lo posible. El delincuente condenado a muerte y ejecutado ya no podrá hacerlo.

Entiendo que es muy difícil desvincular la justicia del deseo de venganza que se posesiona de la víctima. Pero, si realmente queremos superar la ley del más fuerte para obrar en justicia, en vez de bendecir el derecho a la venganza, debe respetarse la vida del delincuente no solo porque su vida sigue siendo un derecho suyo inalienable, sino también para obligarlo a que cargue con todas las secuelas de sus acciones. La vida del homicida pertenece también a su víctima en la medida en que ha de ser empleada para reparar los daños causados. Reitero lo ya dicho sobre que, si el delincuente es peligroso, ha de llevar a efecto la reparación permaneciendo en la cárcel el tiempo que sea necesario para su siempre posible reinserción. Arrebatar una vida debe tener un costo muy alto, pero no el de la vida del actor. Además de que a la sociedad no se le delega tal poder, no se trataría más que de una vulgar e insensata venganza que a nada conduce y que hundiría más a la víctima en su propia desolación.

Huelga entretenerse ahora en detallar pros y contras sobre la pena de muerte, cuantificando lo conveniente o contraproducente que pueda ser para el funcionamiento equilibrado de la sociedad, y más en particular, para frenar a quienes no tienen empacho en seguir segando vidas humanas. Pero me parece que es muy necesario subrayar lo peligroso que resulta encontrar una sola razón o un punto de apoyo para justificarla, pues, cambiadas las circunstancias, podría justificarse incluso la condena a muerte de todos los seres humanos. La razón para ajusticiar a un solo hombre lleva fácilmente a la locura de creerse con derecho a ajusticiar a toda la humanidad. De hecho, una vez justificada la muerte de un asesino, se estaría solo a un paso de justificar también la de un roba gallinas, la de un vagabundo, la de quien cr4eamos que nos mira con mal ojo y hasta la de quien no haya votado nuestro partido, dicho sea en simpatía con todos los castellano leoneses que hoy están eligiendo su gobierno autonómico.

Hora es ya de que valoremos la vida humana como es debido. De cómo lo hagamos dependerá que esa vida sea una mierda que nos inunda de asco y náusea o un proyecto ilusionante que nos anime a dar lo mejor de nosotros mismos no solo para mejorar nuestra propia vida, sino también la de todos los demás. Toda ley que no se inserte en la dinámica de mejora continua de la vida pierde su razón de ser. Desgraciadamente, vivimos tiempos muy pobres porque, al no valorar hoy la vida humana como es debido, a la postre no nos queda nada por lo que seguir esforzándonos, es decir, por lo que seguir “viviendo”. El cristianismo se resume en comer como es debido “el pan de vida” y en acoplar la conducta a la intachable declaración de Jesús de Nazaret de “he venido para que tengan vida, y la tengan abundante”. La vida es el as que todos tenemos en la manga para ganar todas las partidas que jugamos. También ocurre así de cara a nuestro Dios, en el pórtico de cuya morada, esculpido en piedra, se puede leer: “no hay mayor amor que dar la vida por los hermanos”. Darla es agrandarla, mientras que arrebatárnosla es la más deleznable injusticia que nos pueden hacer.

También te puede interesar

Máas y mejor - 2

Sendas pedidas

Más y mejor - 1

Más y mejor

Lo que importa – 83

El cristianismo, mucho más que una religión,…

Lo último