¿Qué he dicho sobre la Inmaculada Concepción en estos años?

La Inmaculada Concepción: el gesto inmaculado y ruborizado de un "sí"

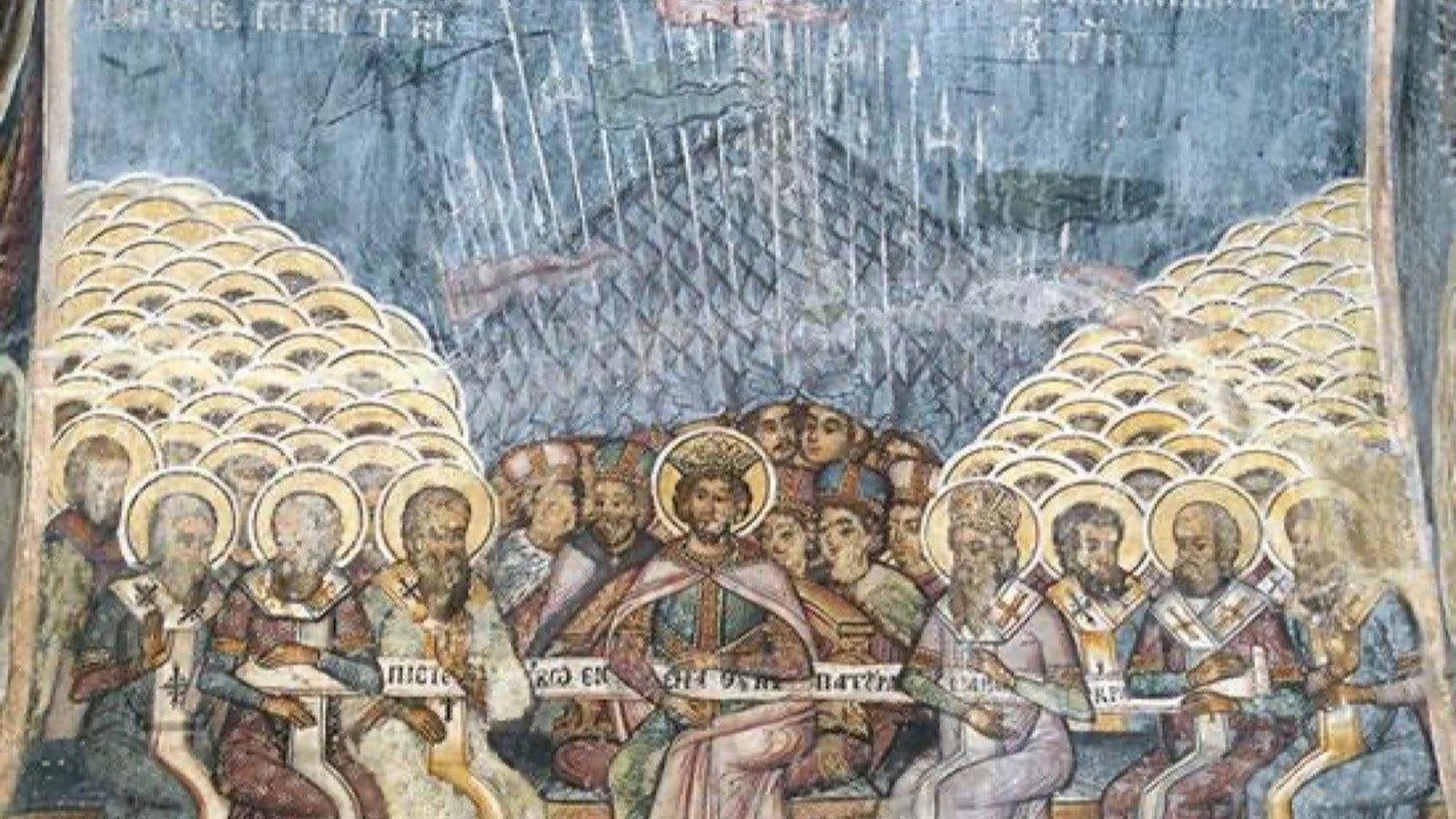

"Recordar el Concilio de Nicea significa celebrar el Símbolo de la Fe nacido de ese Concilio"

1.700 años desde el Concilio de Nicea. Un aniversario que ya ha saturado las agendas con conferencias, artículos, contribuciones, libros, desplazado quizás solo recientemente por la muerte del Papa Francisco y la elección del papa León XIV.

Sin embargo, no es tarea fácil intentar explicar a quienes permanecen al «margen» de la vida eclesial por qué es tan importante (si es que lo es) recordar este Concilio, yendo quizás un paso más allá de la simple respuesta de que se trata del «primer concilio ecuménico» (con todas las precisiones que conlleva esta definición, empezando por el significado de «ecuménico»).

Hay al menos dos puntos quizás fundamentales, uno más formal y otro más de contenido, en torno a los cuales se puede reconstruir el sentido y la importancia de ese acontecimiento y, por tanto, de la celebración de su aniversario.

En primer lugar, recordar el Concilio de Nicea significa celebrar el Símbolo de la Fe nacido de ese Concilio, que coincide en gran parte con el que todavía hoy se recita durante la celebración eucarística. Por otra parte, lo más importante no son las palabras en sí mismas que nos han sido entregadas, sino el hecho mismo de haber compuesto un Símbolo.

De este modo, la comunidad eclesial quiso encontrar nuevas palabras para decir de forma sintética lo que ya se decía en las Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento) y que, sin embargo, resultaba fácilmente mal interpretable o incluso incomprensible. En definitiva, el primer mérito del Concilio de Nicea fue haber traducido con palabras nuevas el sentido salvífico del acontecimiento de Jesús, reescribiendo a la luz de este la imagen misma de Dios.

Podemos preguntarnos a este punto: ¿no es este el sentido y el propósito aún hoy de la teología y, tal vez, incluso de la tarea evangelizadora y misionera de todos los que pertenecen a la Iglesia? ¿Intentar encontrar siempre palabras nuevas, vivir dentro de la propia época y la propia cultura para declinar en la actualidad la verdad eterna y salvífica de Cristo?

Recordar el Concilio de Nicea significa, pues, ante todo recordar la raíz profunda de la vocación eclesial, como Iglesia que vive en la historia y debe aprender siempre de nuevo a hablar a la humanidad de hoy.

Por otra parte, es el propio Símbolo de la Fe el que exige esta tarea. Si el «símbolo» (como nos recuerda la etimología) es un objeto partido entre dos aliados para que puedan reconocerse siempre como tales, el Símbolo de la Fe reúne en torno a un texto y, por lo tanto, tiene un carácter lingüístico y, como tal, sigue el carácter histórico de cada lengua, que muta, cambia e incluso puede morir.

Recordar el Concilio de Nicea se convierte en realidad en un repartir desde el Concilio de Nicea para leer y decir la fe dentro de nuevos horizontes

No es un objeto siempre igual a sí mismo, sino que requiere una actualización constante, pide ser siempre redicho para que la unión simbólica (en sentido fuerte) que quiere generar sea siempre verdadera y consciente.

Así, recordar el Concilio de Nicea se convierte en realidad en un repartir desde el Concilio de Nicea para leer y decir la fe dentro de nuevos horizontes.

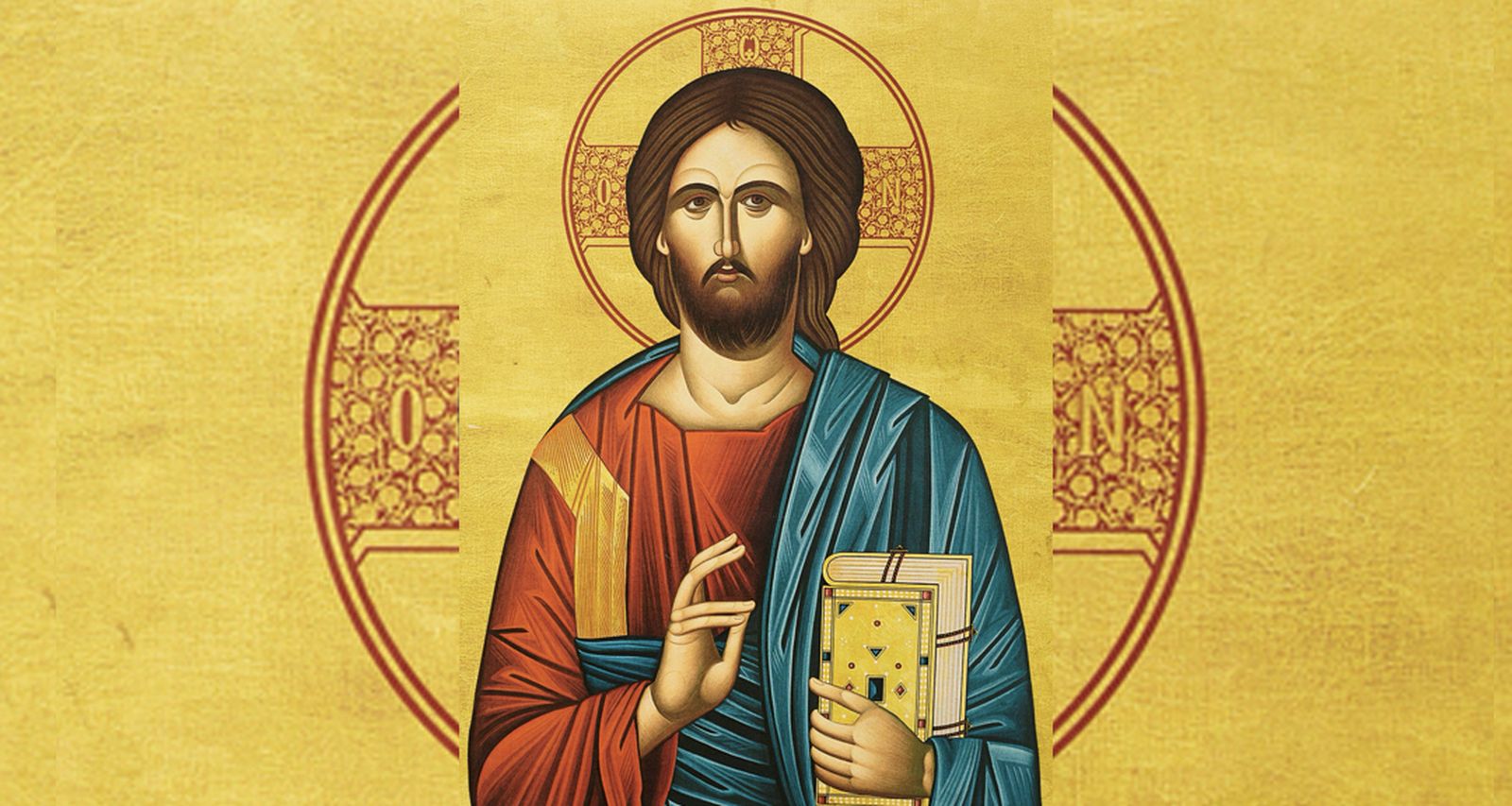

Un segundo punto está relacionado con la imagen de Jesús que emerge del Símbolo. Los Padres del Concilio de Nicea no tuvieron miedo de decir que Jesús era Hijo de Dios y que esta definición no debe entenderse como una «metáfora» o una forma de decir cualquier cosa, a falta de algo mejor.

Como todo hijo comparte el ser de su madre y de su padre, así también el Hijo comparte el ser del Padre. Este es el sentido del tan debatido término homousios, que significa precisamente «de la misma sustancia».

Este término, por un lado, confirma que es un término extrabíblico el que ayuda a interpretar el dictado bíblico, un intruso helenístico (por así decirlo) al que se le confía la responsabilidad de reinterpretar la salvación judía.

Por otro lado, el término indica una igualdad absoluta entre el Padre y el Hijo (el Espíritu permanece entre bastidores por el momento). Esto significa que aquel que se hizo carne no era un «ángel» o un «semidiós», sino «Dios verdadero de Dios verdadero».

Lo que ocurre en la historia de Jesús es, por tanto, la revelación misma de Dios. Solo a partir de Él podemos conocer la auténtica imagen de Dios. Esta conciencia, plasmada en negro sobre blanco en el Concilio de Nicea trastoca por completo (o al menos debería hacerlo) nuestra forma de pensar a Dios.

El Concilio de Nicea, por paradójico que pueda parecer, nos recuerda que no son las categorías filosóficas las que definen al Dios revelado en Jesús (omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmortal...), sino que es Jesús quien define quién es Dios

Todo lo que podemos decir de Dios, de hecho, debería partir precisamente de la historia de Jesús. El Concilio de Nicea, por paradójico que pueda parecer, nos recuerda que no son las categorías filosóficas las que definen al Dios revelado en Jesús (omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmortal...), sino que es Jesús quien define quién es Dios, que así se ha revelado; por lo tanto, esas categorías no definen, sino que, en todo caso, son definidas por Jesús, por el Crucificado resucitado.

¿Podemos imaginar vagamente lo que esto debería suponer en el imaginario común con el que se piensa en Dios?…

«Celebrar Nicea en su 1.700º aniversario significa ante todo maravillarse del Símbolo que el concilio nos ha dejado y de la belleza del don ofrecido en Jesucristo, del que es como el icono en palabras». Así lo encontramos escrito en el n. 7 del documento de la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, dedicado al Concilio de Nicea.

Me parece muy acertada la imagen del icono. No se trata, en efecto, de una imagen o de una expresión, sino de un icono: quien pinta iconos sabe que lo que transparece en ellas es solo el vago reflejo de una divinidad inaprensible y, en cierto modo, inefable.

La misma conciencia se tiene al leer el Símbolo de Fe del Concilio de Nicea, ya que ninguno de sus términos «puede por sí solo agotar la sobreabundante plenitud de la Revelación» (n. 17). Y, sin embargo, este es precisamente el desafío que nos entrega hoy en el siglo XXI el Concilio de Nicea: el valor de decir lo indecible, aquel que primero quiso decirse y darse a conocer.

La carne que el Hijo decidió asumir nos autoriza y, tal vez, nos interpela a que nosotros mismos tomemos siempre de nuevo la palabra para decir la Palabra. Porque la fe vive de la Escritura, pero se desarrolla en la historia; hay un exceso, una sobreabundancia -como dice el mencionado documento de la Comisión- que pide constantemente ser redescubierta y resonar en el hoy de la Iglesia.

El Concilio de Nicea fue el primer esfuerzo (seguido de muchos otros) por poner en práctica (o mejor, en palabras) esta dinámica, que está en el corazón de la fe precisamente porque es la que Dios mismo siguió para darnos su salvación en su Hijo Jesús.

También te puede interesar

¿Qué he dicho sobre la Inmaculada Concepción en estos años?

La Inmaculada Concepción: el gesto inmaculado y ruborizado de un "sí"

"Nada es tan fácil como parece…"

El caso de las monjas de Belorado: ¿Cuánto hay de verdad en la Ley de Murphy?

"Vivir cristificados para sumergirnos conscientemente en ese 'todavía no'"

Vivir cristificados es la tensión del Adviento

Para que este hecho deje de ser el sempiterno campo de batalla ideológico

Carta a los políticos con motivo del recuerdo – conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Franco

Lo último