Lo que importa – 83

El cristianismo, mucho más que una religión,…

Lo que importa – 66

En el capítulo tercero del libro de Baldo que venimos presentando y comentando (Del Dios de Job al Dios de Auschwitz), el autor parte, como contraste, del manual de teología de la creación, escrito por el teólogo Juan Luis Ruiz de la Peña Solar. A este manual, ampliamente difundido en las facultades de teología y en los seminarios diocesanos de habla hispana, Baldo lo considera representativo del pensamiento ortodoxo católico sobre la creación. Pero lo utiliza, en la mayoría de los casos, como punto de referencia para contraponer sus propias tesis sobre el tema. Por mi parte, me excuso de ofrecer hoy a los seguidores de este blog una reflexión un pelín más larga.

I.- Creación y providencia

1.- La creación como origen del universo es exclusivamente una creencia religiosa. Solo la ciencia puede ofrecer una explicación del origen del universo. Algunos objetan que no se ha determinado aún la procedencia de la energía que dio lugar a la Gran Explosión, ocurrida hace unos quince mil millones de años. Ciertamente, la ciencia actual no está en condiciones de resolver dicha objeción, aunque quizás otro relato, necesariamente también científico, nos aproxime un poco más a la comprensión del punto cero del cosmos. La afirmación de que el universo es criatura de Dios pertenece únicamente a ciertos credos religiosos y, quizás, a algunas teodiceas filosóficas. La creatio ex nihilo, que tampoco explica el hecho fundacional del universo, es un constructo filosófico.

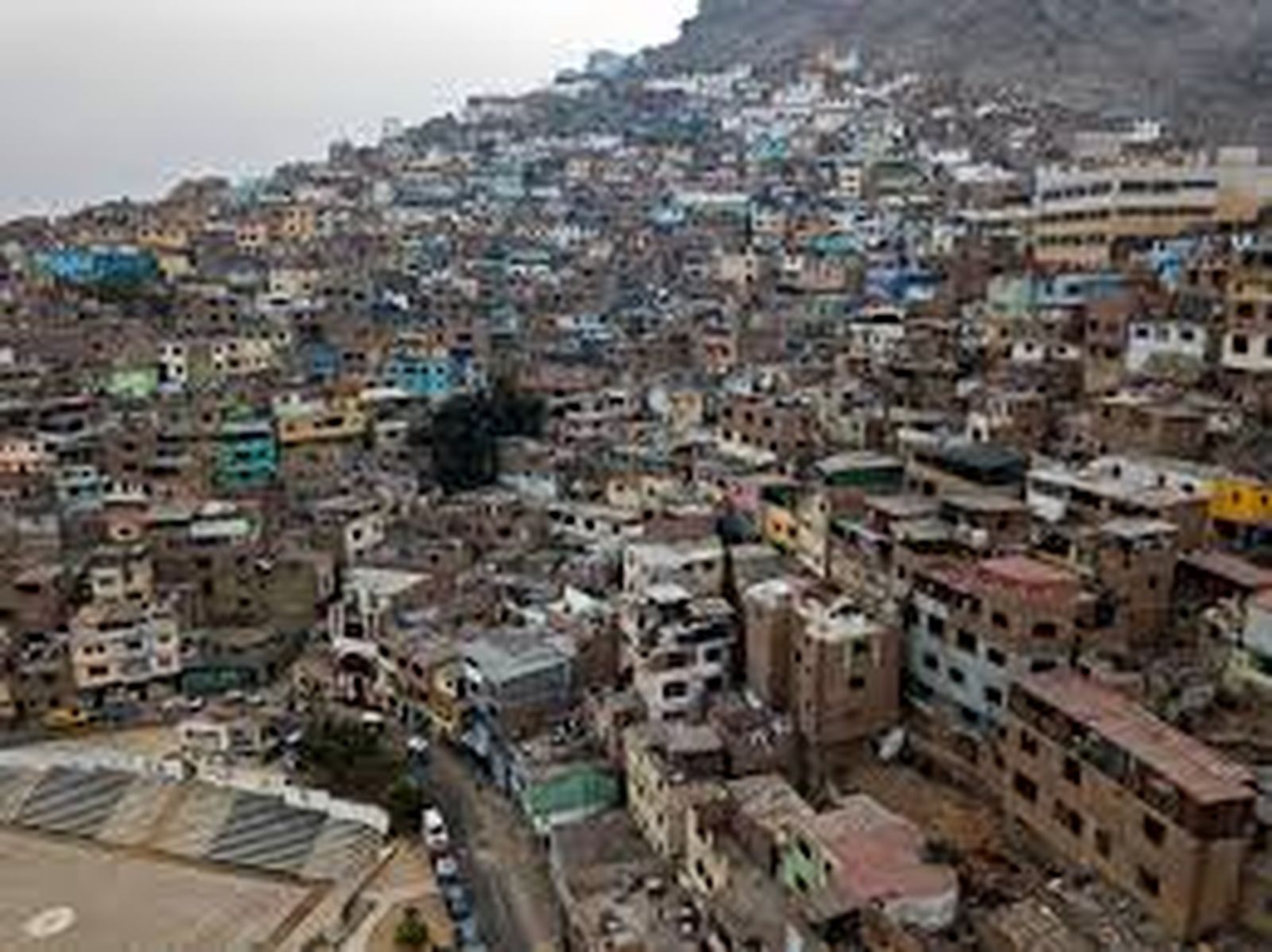

2.- La creencia en la creación y la experiencia del mal. A partir de la experiencia del mal, no es necesario un gran esfuerzo intelectual para constatar con meridiana claridad lo aberrante que resulta seguir creyendo en un Dios creador, providente, amoroso e intervencionista, cuando la terca realidad muestra exactamente lo contrario. Además, estas creencias tropiezan constantemente con aporías, como bien saben las teodiceas. En este sentido, Baldo recuerda haber recibido un par de mensajes muy ilustrativos: un amigo teólogo –dice– le reenvió dos WhatsApp que circulaban por las redes. En ambos, los protagonistas eran sendos niños, pobres y excluidos. En el primero, el niño se lamenta: Recé como me dijeron. Cuando acabé, tenía la misma hambre. En el segundo, un letrero, pintado en la pared detrás de un niño abandonado, rezaba con amarga ironía: Si Dios ama a los pobres, ¿cómo sería si los odiara?

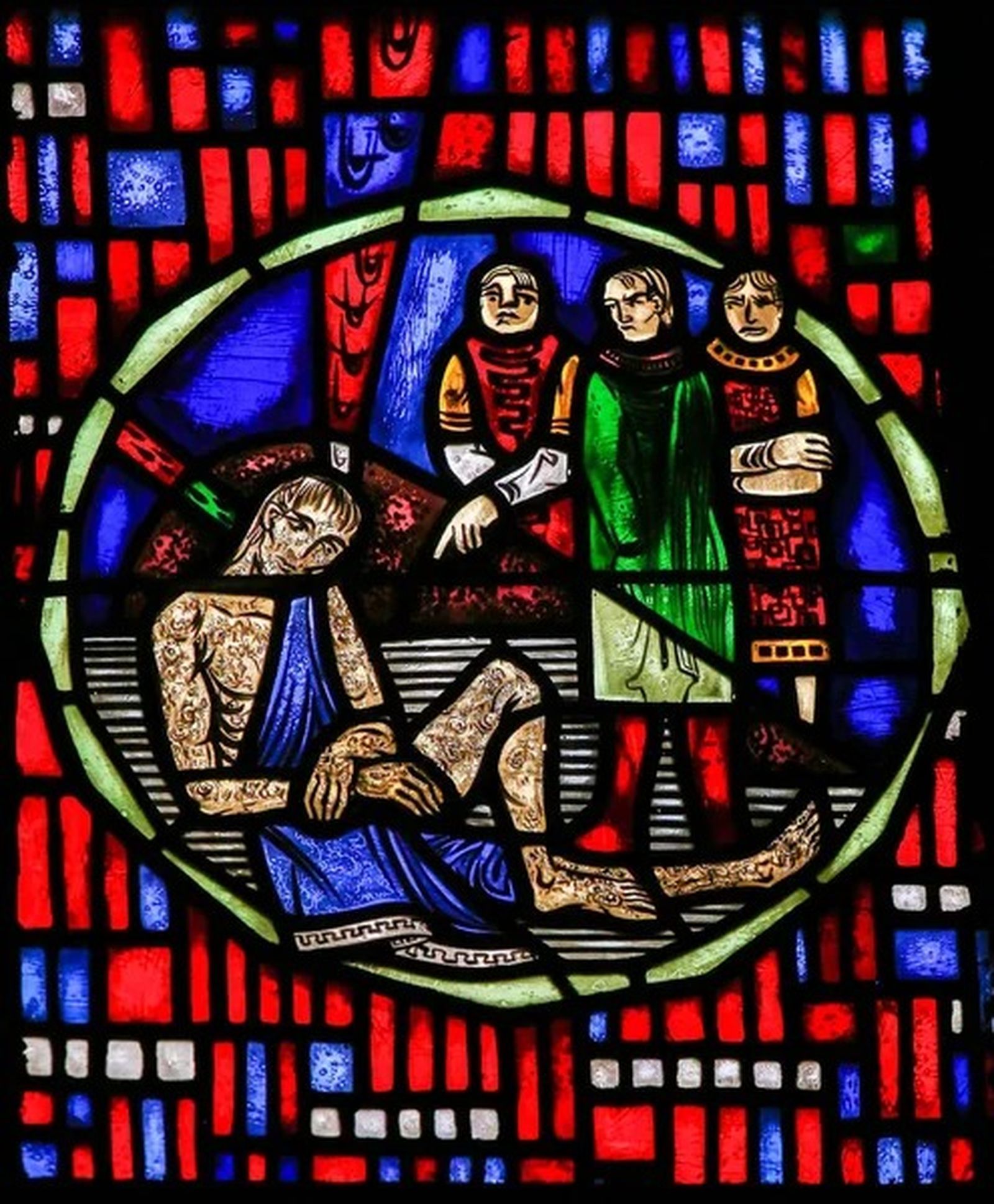

3.- Job reconoce la función creadora de Dios. La cosmogonía que presenta el libro de Job es completamente teocéntrica, voluntarista e intervencionista. Tal como ha llegado hasta nosotros, este libro –que aborda el sufrimiento específico de un hombre rico y poderoso– es un largo poema enmarcado entre dos pasajes en prosa y un epílogo. Los fragmentos en prosa poseen una fuerza hermenéutica de primer orden. Que el estatus social de una persona determine la imagen de Dios que se forja es algo que hoy comprendemos bien, pero que al narrador del libro de Job no se le habría pasado por la cabeza. Más aún si, además del estatus social, consideramos el tipo de cultura o la forma de vida en que se inscribe. Job, un potentado caído en desgracia, enfermo y despreciado, no acepta ya la realidad tal como es. Su rebeldía contra Dios, que alcanza niveles desconocidos en el resto de la Biblia, revela una fe profundamente interesada: lo que desea con ahínco es recuperar su antigua riqueza.

II.- La “justicia de la retribución”, fundamento del libro de Job (cap. V)

1.- El sufrimiento de Job se debe a una prueba, no a la retribución (castigo) de sus pecados. El redactor final del libro muestra claramente a los lectores –que asistimos al drama desde fuera– que el plan urdido por Satán, servidor de Dios, y ratificado por Yahvé, consiste en someter a Job a diversas pruebas para verificar si su fidelidad es desinteresada. Sin embargo, la teología de la época desplazó, sin explicación alguna, la causa de sus sufrimientos al paradigma de la justicia retributiva, que monopolizaba la interpretación del padecimiento humano.

2.- La teología de la Alianza del Sinaí. En el pacto del Sinaí hubo amor gratuito, elección de un grupo, promesa de una tierra en posesión perpetua y compromiso por parte de Yahvé. Como contrapartida, el pueblo elegido se obligó públicamente ante Moisés a observar un código de mandamientos divinos.

3.- La Alianza fue concretada en el paradigma de la justicia retributiva. Según esta doctrina teológica, quienes actúan con justicia reciben prosperidad como recompensa, mientras que los transgresores de la ley son castigados con pobreza y enfermedad.

4.- La doctrina de la retribución es una teoría clasista

a) Toda esta teología es, sin duda, una artimaña elaborada por las clases dominantes para justificar teológicamente su estatus elevado y consolidar el orden social que ellas mismas han construido.

b) Muchos siglos después, Calvino fundamentará su doctrina de la predestinación en este principio de retribución, como ha mostrado Max Weber. El trabajo productivo se considera participación en la creación, por lo que los predestinados estarían entre los burgueses que dinamizan la economía.

c) El darwinismo social, aún vigente, sigue esta lógica, aunque no invoque a Dios. Los ricos y poderosos neocapitalistas –y sus millones de acólitos– pretenden hacer creer que la pobreza es fruto de la vagancia o la incapacidad, mientras que la riqueza sería recompensa al esfuerzo o a la inteligencia, prescindiendo del origen social y de las condiciones estructurales que los favorecen.

5.- Las aporías del dogma retributivo. Hoy, a la vista del número de justos sin recompensa y de malvados que viven en el lujo, este dogma debería ser rechazado sin titubeos.

III.- Yahvé es para Job el valor y el contravalor supremos (cap. VII). Dios es para Job el valor más alto, pero también el mayor contravalor. No podría ser de otro modo, dada la intensidad y extensión mutua que comparten valores y contravalores. Un ídolo trivial no generaría contravalores que desvelaran a sus víctimas.

1.- Job muestra a Yahvé como supremo contravalor. Dios interviene en el mundo y puede alterar el curso de la naturaleza. No es un refugio de seguridad. Es un Dios apabullante, exigente de sumisión incondicional, incoherente, voluble, dotado de una libertad caprichosa. Su justicia es inescrutable. Sin embargo, paradójicamente, Job espera que sea Yahvé quien lo salve.

2.- Debido a la imagen tan irreverente y negativa de Dios, las iglesias y las teologías cristianas han tendido a ocultar el libro de Job. A este respecto, Baldo se limita a citar a Philippe Rouillard (La figura de Job en la liturgia: ¿indignación, resignación o silencio?):

El Misal indica que, en las misas de difuntos, se puede leer Job 19,1.23–27: “Yo sé que mi Redentor vive”. Pero este Job, excesivamente catequizado, no es el Job de la Biblia… La liturgia presenta una versión modificada de Job. Mediante respuestas e invocaciones en el Magníficat que exaltan la paciencia y la sumisión del santo Job, se repite como un estribillo el versículo 1,22: “A pesar de todo, Job no pecó ni acusó a Dios de desatino”. Esta presentación litúrgica escamotea al Job rebelde en favor del Job resignado, modelo de sumisión cristiana. La predicación ha podido explotar con excesiva facilidad un ejemplo tan edificante de aceptación de la voluntad divina, que se manifiesta, en particular, en los infortunios y en los duelos: “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor”. Este versículo (Job 1,21) se consideraba como resumen suficiente de toda la reacción de Job frente a la desgracia, y disuadía de escuchar el resto del discurso. El clero no ofrecía a los fieles otra enseñanza que esta invitación a la resignación.

Por ello, Baldo perfila su opinión diciendo que, para los sacerdotes y teólogos cristianos, solo una pequeñísima parte del libro de Job es considerada como palabra de Dios.

IV.- La imagen de Dios desde el sufrimiento del inocente es el tema que Baldo aborda en el cap. IX, tras haber expuesto en el capítulo anterior, como hemos visto en la estampa anterior, dónde y cómo actúa el Dios de la Alianza.

1.- A su juicio, Gustavo Gutiérrez incurre en los anacronismos que venimos señalando en su interpretación del libro de Job. El desacierto metodológico de tan eminente teólogo radica en proyectar sobre el drama de Job los análisis de su muy valorada teología de la liberación, con lo cual su exégesis no responde a la específica teología que profesan los personajes del relato bíblico. Los pobres latinoamericanos no nacieron en la riqueza ni verán multiplicados sus escasos bienes; continuarán muriendo en la pobreza de la que jamás han salido. A ello se añade que Dios no es ni el causante de sus sufrimientos ni tampoco su remedio, por lo que la pobreza no constituye un obstáculo para hablar de Dios. Elsa Támez, excelente teóloga bíblica, incurre en el mismo anacronismo cuando afirma que, para los latinoamericanos, el libro de Job constituye un paradigma de protesta de quienes sufren injustamente.

2.- Cuando Job apela a su conducta justa, no lo hace para reconocer en sus obras de misericordia la presencia de Dios, sino para exigirle explicaciones por no haber sido justamente retribuido. Además, Job desea volver a ser rico y poderoso, como evidencia con claridad el final feliz de su historia.

3.- Los eximentes que presenta Job —de que su corazón, aunque no sus actos, no estaba apegado al dinero— constituyen una artimaña común entre los ricos para justificarse: desplazar la responsabilidad moral de las acciones a la supuesta pureza de intención. Encontramos un parangón contemporáneo en aquellos que, con la faltriquera rebosante, se consideran pobres de espíritu (cf. Mt 5,3), interpretando interesadamente este pasaje como un mero desapego psicológico de las riquezas, aunque figuren entre los primeros de la lista Forbes. Pero, como ya señalamos, la idolatría no reside en el deseo, sino en la praxis.

4.- Los ricos viven la vida y mueren apaciblemente. ¿Para qué necesitan a Dios? Es un consuelo escasamente estimulante, a la hora de aceptar la pobreza a lo largo de toda una vida, el hecho de que la muerte iguale a ricos y pobres. Evidentemente, la teología de Job está lejos de acoger una creencia en la resurrección, aunque algunos autores interpretan que el texto de Job 19,25–27 apunta hacia una fe en la vida después de la muerte.

5.- La causa de los sufrimientos de los pobres latinoamericanos es bien conocida. En respuesta al título de este apartado, debemos subrayar que los sufrimientos de estos pueblos difieren profundamente de los de Job, tanto en su naturaleza como en su origen. Desde luego, su causa no es Dios ni nada que se le parezca, sino los poderosos y acaudalados del mundo financiero y empresarial, junto con todo el complejísimo entramado que han tejido para blindarse y perpetuar su hegemonía en el sistema de producción y consumo.

6.- Las víctimas sufrientes de América Latina no tienen que clamar a Dios —que no tiene capacidad para amparar o desamparar-, sino a los actuales discípulos de Jesús, quienes han recibido la misión de destronar hoy a los poderosos del insensible y voraz neoliberalismo imperante, pues son ellos, y no Dios, los responsables directos de su desamparo. A este propósito, Baldo nos cuenta que un amigo teólogo le envió recientemente el siguiente mensaje por WhatsApp:

Una periodista estaba haciendo un reportaje sobre los esquimales y llegó a un poblado de esta etnia. Allí encontró a una niña que no tenía ni comida ni ropa adecuada para protegerse, y cuya casa era una simple cueva. Entre las muchas preguntas que le hizo la reportera, estas tres son especialmente significativas:

—¿Crees en Dios? —Sí, creo —le respondió la niña. —¿Y crees que Dios te ama? —¡Claro que sí! —contestó. —Entonces, si crees en Dios y que te ama —objetó la periodista—, ¿cómo es que no tienes alimento ni abrigo? La niña respondió: “Creo que Dios le pidió a alguien que me trajera esas cosas… pero ese alguien dijo NO”.

V.- Concluyendo

Es un gran anacronismo suponer que Job denuncie las injusticias estructurales del sistema social y económico de su tiempo, pues tal perspectiva es de aparición muy reciente. Baldo finaliza el capítulo IX afirmando que la esperanza humana, en el interior mismo de la historia, exige como horizonte inevitable la mejora de los demás seres de la naturaleza y del cosmos, que son los que ofrecen al ser humano una multiplicidad de valores y contravalores. La conciencia ecológica de los pueblos latinoamericanos, centrada especialmente en la Amazonía, va en esa dirección. Pues bien, no parece que la esperanza de Job —ni tampoco la de Jeremías— alcance las dimensiones que hoy consideramos esenciales.

También te puede interesar

Lo que importa – 83

El cristianismo, mucho más que una religión,…

Lo que importa - 80

Dulce Navidad…

Lo último