Aurora Sampedro Piñeiro (1913-1996), científica y cristiana. Ciencia y religión (en clave de mujer y de gallega).

(1913-1996). Científica, gallega, cristiana. Investigación científica y experiencia religiosa (en clave de mujer).

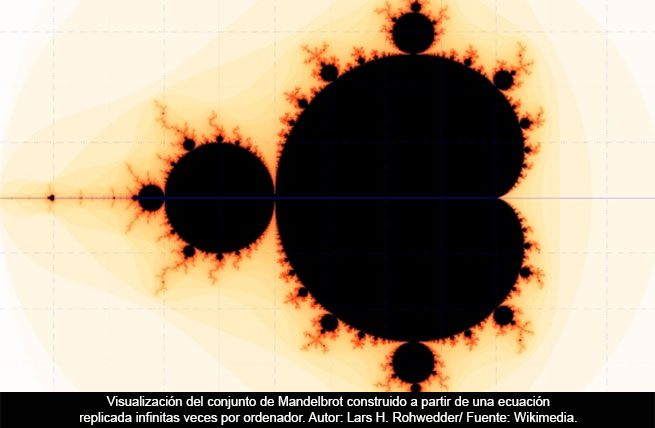

De San Pedro de Benquerencia, Barreiros/Lugo. Fue investigadora del CSIC, experta en nanopartículas y fractales, tierras “raras”, semi-conductores y metales, pudo haber alcanzado el Premio Nóbel, por una serie de estudios que ahora, a los casi 20 de su muerte, están en el centro no sólo de la investigación científica, sino de la política y economía mundial, interesada en tierras raras, partículas y metales conductores necesarios no sólo para los “medios” de comunicación (informática), sino para la aplicación e industrialización de carburantes y vehículos de gran precisión.

Dos amigos comunes, vinculados a la mariña lucense (Manuel Rivero y Pepe Boullosa), han dirigido en los meses pasados varios homenajes y publicaciones que el lector interesa encontrará en páginas de Google, y me han pedido que les envíe unas páginas sobre ciencia y religión, desde una perspectiva cristiana, recordando que Aurora Sampedro ha sido una de las científica cristianas más significativas del siglo XX. Ella sigue siendo testigo de la importancia de la experiencia religiosa en sentido personal y social. En ese contexto he querido ofrecer unas reflexiones sobre la diferencia y complementariedad de investigación científica y experiencia religiosa.

Dos posibles reducciones: Religión sin ciencia, ciencia sin religión

La experiencia del hombre y su vida se abre en forma de abanico donde pueden integrarse y fecundarse diversos elementos: afectivos y laborales, de conocimiento personal, de relación social etc. Entre ellos destacamos el aspecto científico y religioso.

Hay una reducción de fondo falsamente religioso donde todo se quiere resolver por religión, una religión que se vuelve impositiva, intolerante y al fin supersticiosa, pues no deja espacio para la diversidad, para otros tipos de conocimiento y de acción en el campo de la economía, del trabajo, de la ciencia. En contra de eso se puede citar el famoso dicho de Jesús, adaptado en esta línea: Dad a la ciencia lo que es de la ciencia (y a Dios lo que es de Dios.

Pero hay también un riesgo de reducción científica, de tipo empirista y positivista, en el sentido falso de esos términos. En esa línea se puede citar la reducción propuesta por el sociólogo A. Comte (1798-1857), con su famosa ley de los tres estados: Al principio lo hombres se guiaban por un tipo de religión supersticiosa…; después inventaron grandes religiones y filosofías…; pero ahora, desde el siglo XIX no queda más conocimiento que el de la ciencia. La filosofía no es más que una elucubración mental, sin sentido… y la religión una superstición del pasado. Ya no queda mas conocimiento ni más principio de actuación que el de la ciencia. En en una línea convergente, Hegel (1870-1931) defendía un tipo de filosofía, en el fondo se identificaba también, en algún sentido, con la ciencia.

El atractivo de las posturas representadas por Comte y Hegel está en el hecho de que ambos, cada uno a su manera, tienden a unir la visión de un desarrollo histórico progresivo de la experiencia: Al principio los hombres eran bárbaros, incultos y supersticiosos. Pero ahora, al fin de los tiempos, en el siglo XIX han descubierto que no tienen más conocimiento ni más principio de acción que la ciencia de fondo filosófico. Para Comte el final del proceso está en la ciencia; por el contrario, Hegel piensa que la culminación se realiza en términos racionales. En contra de eso, pensamos que no hay un proceso histórico que nos lleva a negar lo anterior…, sino dos formas distintas de conocimiento de la realidad y de práctica humana que se complementan entre sí: El conocimiento y experiencia de la razón científica, y el conocimiento y experiencia de la razón de la vida, que se expresa en formas religiosas, más relacionadas con la ética y el arte. En esa línea pensamos que la ciencia y la religión no se oponen, sino que se complementan.

Experiencia y acción científica y experiencia y acción religiosa

Ciertamente, existe un progreso histórico, que se manifiesta sobre todo en la ciencia, entendida como dominio técnico del mundo, que ha culminado en el gran desarrollo de la ilustración y del progreso de la técnica, que actualmente domina sobre el mundo. Pero hay también un progreso de la religión, entendida como experiencia de profundidad personal y de comunicación de vida con los demás, como puede verse en las grandes religiones como el budismo, pero también en el cristianismo.

Tenemos que romper la oposición entre esos dos esquemas. El hombre no vive en el dilema entre ciencia y religión. dialéctica; no es un condenado que no tiene otro remedio que escoger entre dos celdas. Frente al esquema radical de A. G. Comte tenemos que afirmar: la ciencia no se cierra en torno a sí; por eso existen otros tipos de acceso a la realidad. Frente a Hegel tenemos que afirmar que no todo es pura especulación racional. Hay otros tipos de conocimiento y experiencia, vinculados a la religión.

Hay, por lo menos, dos campos de experiencia irreductible.

El campo de la ciencia, donde funciona lo que podríamos llamar la «razón pura», con su exigencia de exactitud discursiva, sus leyes de tipo matemático, sus resultados prácticos, en física, química y demás ciencias.

Hay un campo en el que se pone de relieve el sentido de la vida, el por qué, el para qué… todo lo vinculado a la plenitud interior, al amor mutuo, al futuro de la propia vida, dentro del gran misterio del origen, camino y fin de la existencia.

La ciencia opera con leyes exactas, que se pueden medir por sus resultados…A partir del siglo XVII-XVIII ha sido tanto y tan valioso lo alcanzado por la ciencia que el tipo de conocimiento experimental que en ella se ha expresado tiende a convertirse en el paradigma de todo conocimiento, como veíamos en A. Comte. Por eso, sin declararlo exclusivo, debemos afirmar que ese modelo de experiencia ofrece un valor indiscutible, insustituible. Ya no podemos vivir en este mundo sin ciencia

Pero hay en el hombre otro saber que es igualmente radical: El conocimiento personal y social (religioso) del sentido de la vida. Ella no estudia objetos diferentes, olvidados por la ciencia, sino que busca lo mismo que la ciencia, pero en un plano distinto: ¿Qué es lo que sé de verdad? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Qué puedo esperar?

Estas dos formas de conocimiento (el de la ciencia y el del sentido de la vida) son distintas, pero son, al mismo tiempo, inseparables. Eso significa que debemos oponernos al reduccionismo de la ciencia que: pretende imponer universalmente su ley, declarando como no saber aquello que no pueda dominado por la ciencia. Igualmente rechazamos el reduccionismo de un pretendido conocimiento religioso, que quiera imponerse sobre la ciencia.

- a ) La ciencia tiene una pretensión abarcadora dentro de su campo , dentro de su campo de leyes, de programas operativos etc. Eso supone que en su esfera no existen excepciones ni agujeros que conduzcan a un espacio superior o religioso.

- b) La religión no se prueba por la ciencia; vale por sí misma, por la verdad que ella transmite, la hondura que desvela . Insistimos en este aspecto: La religión no tiene que justificarse ante el tribunal de la ciencia; ella constituye un dato primigenio y valioso por si mismo, pues nadie ha concedido a la ciencia la categoría de tribunal supremo de toda realidad. Para justificarse a sí misma, la experiencia religiosa no tiene otro camino que el mostrar sus valores, su capacidad de suscitar espacios de conocimiento personal y social, de vida y plenitud para los hombres.

- c) La unidad de estos dos niveles, imposible en campo de relaciones horizontales, pudiera hallarse en un nivel de hondura . Se trata de una forma de unidad más postulada que probada, más entrevista que explicada. A nuestro juicio, el hombre es un viviente que transciende todas las limitaciones y encasillamientos; querer cerrarlo en un aspecto es destruirlo. Por eso es necesario mantener, al menos por ahora, la dualidad de aspectos (de ciencia práctica en sentido material y de conocimiento y hondura religiosa).

En el principio está la dualidad de niveles.

Desde el momento en que podemos partir de esa doble experiencia sin forzar o reducir la una con la otra, nos hallamos ante un período nuevo y, a mi juicio, muy valioso de la historia del pensamiento. La ciencia no se puede absolutizar en sí misma (por grandes que sean sus logros, en un plano). Pero tampoco la religión puede absolutizarse, ni imponer su pretendida verdad como única verdad.

De esa forma, la ciencia tiene que abrirse y ponerse al servicio de la vida de los hombres concretos, en línea de justicia, de apertura universal… Por otra parte, la religión tiene que ponerse también al servicio de la vida de los hombres, sin imposiciones, con gran humidad, con sobriedad. En esa línea podemos insistir en algunas notas propias de la ciencia y de la religión.

Respeto, distancia.

Existen dos tipos de distancia. Una de dominio y otra de respeto. La primera se establece con el fin de controlar la realidad, poniéndola al servicio del hombre a través de una exigencia de repetición impuesta, verificable y manipulable. La segunda intenta descubrir la realidad para admirarla; por eso ha de dejar la realidad en libertad, esperando su manifestación y participando en su grandeza. Es evidente que en el primer caso nos referimos a la experiencia científica, en el segundo a la experiencia de sentido (o hermenéutica).

En el primer caso hay distancia experimental para controlar; en el segundo distantica experiencial para recibir y enriquecerse. Es controlador aquel conocimiento que transforma su objeto en cosa separada, manejable, como una realidad que está delante y que yo puedo estructurar y utilizar según mis fuerzas y deseos. Es evidente que en este caso no conozco más que aquello que «me vale», en la medida en que yo puedo convertirlo en medio dirigido a mi consumo o desarrollo. Por el contrario, llamo receptor o receptivo aquel conocimiento que convierte al hombre en ser que escucha, respetando el sentido de la realidad y enriqueciendo a partir de ella su existencia; sólo de esta forma, atenta y respetuosa, pueden comprenderse las personas y los valores religiosos, los principios del arte o los ideales de la ética.

Las actitudes experienciales que derivan de cada planteamiento son muy diferentes. En el primer caso se tiende a la verificación. Aquí no podemos terciar en la disputa en torno a la manera do probar las leyes de la ciencia; sabemos que el principio de verificación estricto se encuentra superado, Io mismo que la exigencia de falsación; sea como fuere, Io cierto es que la experiencia científica exige un tipo de verificación práctica ligada a la capacidad de intelección y praxis de sus leyes.

Por lo que se refiere a la experiencia religiosa, la garantía de verdad se encuentra en Io que podemos llamar la «autentificación», esto es, la capacidad de enriquecimiento vital que proporciona; más que el dominio sobre el mundo o la conquista de ventajas técnicas importa el ofrecimiento de un sentido gratificante en el orden del amor, la belleza o la realización de la existencia. Esa es la prueba de la autentificación.

Significado, simbolismo

El hombre sólo se enfrenta humanamente con la realidad reflejándola a través de unos signos de unos símbolos. Conforme a nuestro esquema, añadiremos que resulta necesario distinguir dos tipos de signos. Los primeros son exactos, rigurosamente controlables y expresados en lenguaje de carácter matemático; los segundos son de un tipo más simbólico, ambiguos en apariencia y profundamente rigurosos en profundidad. Es evidente que en el primer caso tratamos de la ciencia, en el segundo de la experiencia de sentido.

Ha pasado el tiempo en que los hombres pensaban que la ciencia utilizaba signos exclusivamente descriptivos, como un reflejo exacto y fotográfico del mundo de las cosas. En la actualidad sabemos que la misma ciencia emplea un tipo de lenguaje alusivo, libremente suscitado y creado por los hombres. Por eso, en términos generales, podríamos afirmar que ella también se vale de símbolos. Sin embargo, es absolutamente necesario que sigamos distinguiendo entre los signos de la ciencia y los símbolos de profundidad de la experiencia de sentido.

La ciencia sólo conoce a través de métodos formales de carácter matemático (lógico), por medio de estructuras de inteligibilidad absolutamente determinada y exacta. Esos métodos permiten que se alcance precisión en las formulaciones y control eficaz en las conclusiones; sólo de esa forma puede conseguirse la univocidad significativa y la exactitud práctica que exigen los sistemas de las ciencia n. Adoptando el método matemático, las ciencias de la naturaleza han llegado a ser exactas, rigurosamente operativas y capaces de llegar a resultados prácticos.

Por el contrario, la experiencia de sentido religioso (la religión) utiliza otro lenguaje. Frente a la exactitud matemática pone de relieve la profundidad vital; frente al rigor deductivo la apertura a lo simbólicamente enriquecedor; frente al neutralismo de una fórmula objetiva el compromiso de una entrega e iluminación vital. Sólo de esa forma, a través de un lenguaje que esté abierto a las intuiciones significativas y a la búsqueda personal, pueden desvelarse aquellas realidades más profundas que cimientan la existencia

La experiencia religiosa utiliza un lenguaje de símbolos profundos. No demuestra ni razona, abre una hondura, señala un horizonte de riqueza. En este aspecto, frente al rigor de la univocidad expresivo-deductiva de las formulaciones matemáticas, el símbolo religioso nos sitúa ante una capacidad de transcendencia y alusión, como una especie de ruptura creadora, o mejor, desveladora de niveles.

Como elementos determinantes de este simbolismo del lenguaje de sentido señalamos: a) Su capacidad iluminadora: el hombre se descubre enriquecido por algo que le ofrece realidad y fundamento. b) Su transcendencia: hay una plenitud que proviene de lo más interior de nosotros mismos, de la vida que se nos ha dado y que compartimos con otros, de la esperanza de un futuro de vida. La ciencia no cree, sino que demuestra de una forma práctica. La religión, en cambio, cree: Es decir, confía en el sentido de la vida, en el valor del nacimiento, en la promesa de vida que está en el fondo de la muerte abierta al esperanza.

Los signos y programas prácticos de la ciencia nos sitúan en un plano lenguaje horizontal, que puede expresarse en fórmulas de tipo matemático. Por el contrario, los símbolos de la religión nos sitúan ante el sentido profundo de la vida, poniéndonos en contacto con una realidad latente que sólo de una manera alusiva y participativa puede desvelarse.

Estructura, organización.

También es diferente la estructura en el plano de la ciencia y la experiencia religiosa. En el primer caso se tiende a la clausura intelectivo-operativa (una estructura para obrar…), en el segundo a la apertura de carácter referencial-participativo (un tipo de comunicación personal).

La estructura de la experiencia científica viene determinada en un primer momento por la unidad formal de los sistemas significativos. La ciencia ofrece desde antiguo el anhelo de un sistema total que parece irrealizable, tanto desde el plano matemático como desde el físico. En perspectiva matemática «el sistema total no es realizable ni como representación adecuada del campo intuitivo ni como estructura formal capaz de reflexionar enteramente sobre sí misma, ni como un conjunto de procedimientos canónicos que suministren una solución efectiva a cualquier problema». Ese sistema o estructura total tampoco es realizable en plano físico, a no ser desde un pensamiento demiúrgico, capaz de objetivar inmediatamente sus representaciones.

Esto significa que en el campo de la lógica existen ilimitados sistemas de significación formalizada, todos coherentes, todos operativos. De una forma semejante, dentro de la física encontramos también muchos sistemas, muchas formas de representación estructurada de la realidad, sin que ninguno pueda llamarse o ser definitivo. Desde el momento en que la significación deja de ser una expresión pictorial de la realidad tendrá que haber diversas formas, convergentemente aproximadas y coherentes, de expresar Io que supone la experiencia de la ciencia.

- a) Apertura al sentido total de la vida. Frente a la coherencia y univocidad de elementos de la ciencia, la experiencia religiosa nos abre a un tipo más hondo de sentido, de existencia. Eso significa que la unidad estructural no se establece en forma de coherencia e implicación horizontal de carácter operativo. La unidad surge a partir del plano superior que, desde su riqueza simbolizadora, logra dar un sentido unitario a los diversos elementos de la experiencia.

- b) La ciencia se mueve en estructuras cerradas , perfectamente coherentes y precisas, pero limitadas en su aplicación. Por el contrario, la religión surge allí donde se rompe una unidad cerrada de ese tipo , allí donde la realidad de lo experienciado empieza a entenderse como signo expresivo de una palabra o sentido superior. Por eso, frente a lo que podríamos llamar estructura «desde adentro» de la ciencia, brota la estructura simbólica de comunicación con toda la vida, de manera que lo indecible se revela en lo decible, lo decible alude a lo indecible (a un tipo de eternidad de vida).

- c) En tercer lugar, las estructuras significativas de la experiencia científica obtienen una especie de existencia objetiva; valen por sí mismas, sin implicación personal del hombre. Por el contrario, en por la religión el hombre se implica personalmente en el despliegue y sentido de la vida en su totalidad, del mundo en su verdad superior. La ciencia vale por sí mismo. Por el contrario, la religión sólo vale en la medida en que implica al hombre, le compromete, en sentido personal y social.

Praxis, acción científica, compromiso religioso.

Hubo un momento en que, por influjo de la, racionalidad griega, el hombre juzgó que el pensamiento se encontraba separado de la praxis. Todo el proceso intelectual moderno ha tendido a lo contrario, como ha fijado Marx en frase lapidaria: «no importa saber lo que las cosas son; interesa transformarlas». Por eso, la experiencia resulta inseparable de la praxis que, según nuestro esquema, será de carácter científico o experiencial.

A la experiencia científica pertenece, en primer lugar, un tipo de praxis de productividad material, centrada en la consecución de bienes de consumo. Lo que al hombre le interesa es conocer para poder; y en este plano el poder es el tener. Lógicamente, situándose en esta perspectiva, Marx ha definido al hombre como el ser que, en el contacto activo con el mundo, es capaz de producir. De aquí le vienen los restantes signos y valores.

A partir de esta visión de la praxis, la razón humana se interpreta como instrumento operativo, destinado a transformar el mundo. Es operativa aquella forma de razón que convierte la realidad en campo de objetos, utiliza las cosas como medios en orden a unos fines y todo finalmente lo transforma pretendiendo hacer un mundo diferente. En vez de la ruptura de nivel a que aludimos en el apartado anterior, la praxis de la ciencia intenta la transformación radical de este nivel inmediato en que vivimos.

Finalmente, la praxis se desvela como poder de transformación inmediata del mundo en que vivimos. Da la impresión de que, sustituyendo a la vieja sociedad que estaba gobernada por el sabio, va surgiendo un mundo nuevo que se encuentra dirigido por el técnico científico.

Pues bien, si pasamos de la ciencia a la religión cambia radicalmente el aspecto de la praxis. No se actúa ya para tener y producir sino porque interesa ser, desarrollando los valores radicales que permiten al hombre realizarse como persona. En ese aspecto, la experiencia es una forma de práctica superior, como ejercicio «páthico» que pone en movimiento el valor de la persona, como búsqueda y creatividad autoimplicativa que enriquece la vida del sujeto.

Esta praxis o práctica religiosa, expresada en forma de sacramento, supera todos los esquemas que propios del pensar instrumental. La práctica religiosa (bautismo, eucaristía, oración…) no sirve para conseguir o ganar cosas, para producir bienes de consumo, sino que vale por sí misma

La práctica religiosa que las cosas sean misteriosas, que nos hablen como son y que no puedan convertirse nunca en mero objeto. No pretende hacer que el mundo y que sus bienes sean sólo un medio; no se ocupa de cambiarlo y transformarlo todo... La experiencia religiosa se interesa por las cosas como tales; mira en ellas, las escucha y reverencia, descubriendo en su interior un manantial de ser y vida. Tal es el contenido de su praxis.

Finalmente, la experiencia de sentido engendra un tipo de autoridad o valor superior. Frente a la fuerza que se impone emerge la autoridad de quien ofrece sentido a la existencia de los otros. No necesita doblegar, jamás aplasta; la autoridad se desvela en el gesto de aquel que por amor regala vida. Sólo la praxis que deriva del sentido, praxis de enriquecimiento personal, de profundidad objetiva y de autoridad creadora puede ofrecer para los hombres un modelo de realización y un lugar de plenitud, si es que no quieren terminar ahogados a la fuerza en la marea de una ciencia que sólo se preocupa de la productividad, la transformación del mundo y el poder impositivo.

Comunicación y comunión de vida. Historia

Por la distancia que establece frente a la realidad y por el mismo valor de significación de sus signos mediadores, la experiencia resulta internamente comunicable. En este plano, se define al hombre como aquel viviente que transmite, recibe e intercambia la palabra significativa. Por eso, la experiencia es algo que se aprende, se realiza y se propaga.

En el plano científico, la transmisión experiencial se encuentra radicalmente despersonalizada. Se comunican saberes y poderes objetivos, un cuerpo de leyes generales y normas operativas que tienen realidad independiente del sujeto. Por eso se transmiten de una forma neutral y con la misma neutralidad se aprenden.

En la experiencia religiosa sucede algo distinto. No se transmiten saberes objetivables sino actitudes, formas de situarse ante la realidad. Por eso, frente a la neutralidad del científico se requiere el testimonio de un maestro comprometido por su vida en lo que enseña. Toda comunicación de sentido pertenece al campo de la misión testimonial: sólo enseña quien puede suscitar un campo de valores que otros reconozcan. Por su parte, frente a la neutralidad personal de quien aprende una lección o un modo de operar, nos encontramos aquí ante una experiencia de vida y sabiduría que se transmite por ósmosis personal de amor y de cuidado, de atención a los demás y de esperanza de un futuro mejor para todos.

Frente a la comunicación objetivo-formalista, de la ciencia se sitúa la comunicación testimonial de la experiencia de sentido, en forma de comunión personal o iglesia. La sociedad que de ella brota no será como una empresa cuyos logros puedan cuantificarse a modo de resultados prácticos. La, comunicación de la experiencia de sentido suscita diversas formas de comunión interpersonal que varían de acuerdo con los valores que se cultivan y transmiten; pero en todos los casos la comunicación y cultivo de esas experiencias fundamenta un tipo de unidad superior, basada en la admiración de unos mismos valores, en la profundidad de unas mismas realidades. En el final de esta línea de surgimiento de comunidac.es que se fundan en la comunicación y transmisión de una experiencia profunda de sentido se encuentran las diversas iglesias de las religiones.

La ciencia ofrece el testimonio impresionante de un avance que se expresa, al menos en estos últimos siglos, en forma de progreso técnico. Junto al avance puede haber pérdidas parciales, olvido de facetas menos utilitarias, destrucción de otras posibilidades... Sin embargo, mirado en general, parece claro que la ciencia ha realizado un camino de historia ascendente.

En la religión es diferente. Es claro que, en algunos niveles, la autoconciencia del hombre ha progresado, la mismo que parecen haberse afinado las capacidades de creatividad literaria o artística. Pero en general el avance no es tan claro. Pudiera afirmarse que existen momentos de ruptura o revolución, como aquel famoso «tiempo eje» del descubrimiento de la responsabilidad interior a que alude Jaspers (siglos VII-IV a.C.), o como la edad de la ilustración, con el estallido de la racionalidad occidental (siglos XVII-XVlII). Pero, dejando a un lado esas posibles rupturas significativas, el carácter del avance lineal ya no es tan claro. No resulta evidente que la capacidad de belleza del hombre actual resulte superior a la del griego clásico o la conciencia religioso-moral del español sobrepase la del israelita bíblico o del chino confuciano.

No podemos desarrollar el tema. Sólo indicamos que frente al progresismo global de Comte o Hegel nos sentimos actualmente un poco en guardia. Es evidente que existen facetas de avance, pero también hay rupturas, posibles retrocesos. Por otra parte, frente a la radicalidad del valor y del sentido de la vida el hombre de la actualidad se encuentra quizá tan alejado como el hombre de otros tiempos.

Los cristianos confiesan que a través de Jesucristo se ha introducido una coordenada nueva en todo este complejo proceso de la historia. Pero se trata de una coordenada diferente, que no puede ser aducida en este plano. Aquí sólo sabemos que la experiencia religiosa está inmersa en una historia de tanteos, búsquedas, tradiciones y olvidos que resultan diferentes de la historia los avances de la ciencia y de la técnica. De todas formas, en la experiencia religiosa emerge un tipo de esperanza abierta a la resurrección de los muertos y a la vida eterna.

Xabier Pikaza, San morales, 2025.