Jesús Nazoreo 1. El Proyecto Nezereo

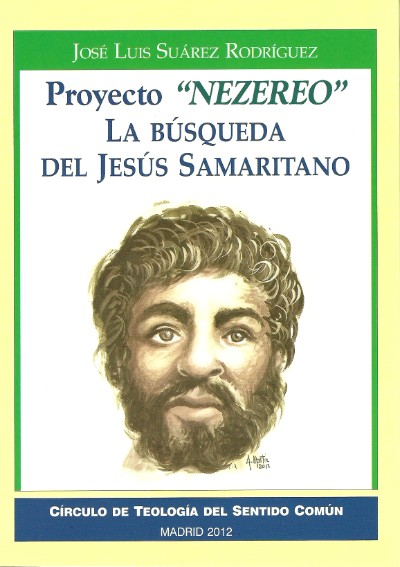

Para el caso es lo mismo: A Jesús le llamaron nazoreo (nezereo), un título de gran interés social y religioso. A partir de ese título ha “montado” J. L. Suárez una intensa visión de conjunto del proyecto y sentido de Jesús, y la ha desarrollado en el libro que aparece en la imagen.

A petición de Suárez, tengo el honor de haber escrito el prólogo del libro, presentando mi visión del tema, que no concuerda totalmente con la suya, pero que, con gran generosidad, él ha querido poner al principio de su texto. Por la importante del tema, y por hallarnos en la semana final de la liturgia (fiesta de Cristo Rey, culminación del proyecto de Jesús Nazoreo) he querido ofrecer a los lectores de mi blog el texto de ese prólogo, en tres “postales”:

1. (Hoy) El proyecto Nezereo. Presento los ocho momentos de ese “proyecto” de J. L. Suárez, ofreciendo, a modo de complemento, algunos datos sobre el autor y el sentido de su propuesta.

2. (Mañana). Trataré de los aspectos básicos de la visión de Jesús como Nazoreo, desde una perspectiva histórica, literaria y teológica. Sobre Jesús se escriben mil banalidades; su visión como "nazoreo" ilumina un elemento básico de la historia y proyecto cristiabno.

3. El ultimo día ofreceré una visión crítica del sentido de Jesús como Nazareo (no como como nazireo), definiendo así el sentido del cristianismo, desde el título de la Cruz

Quiero agradecer a J. L. Suárez su confianza al pedirme que prologue su libro. Los que quieran conocerle lean los apéndices (o vayan directamente a su página webb: http://circuloteologiasentidocomun.com/index.html). Allí podrán encontrar su dirección postal y ponerse en contacto con él. Cf.

Email: apisediciones@hotmail.com y teléfono de contacto: 679494225

Introducción

Sobre la cruz solía ponerse el título o causa de la condena, que, según la opinión más extendida de los estudiosos, debieron atar al cuello de Jesús mientras iba de camino hacia el patíbulo, y clavaron después en o al lado de la misma cruz, por orden de Poncio Pilato, Gobernador Romano: Jesús Nazoreo, Rey de los Judíos (con las siglas latinas INRI; cf. Jn 19, 19). Éste Jesús fue un profeta y pretendiente mesiánico de Galilea, que subió a Jerusalén para instaurar el Reino de Dios, pero Pilato le condenó a morir en cruz, porque su pretensión era contraria al derecho de Roma, con un INRI, para aviso de posibles seguidores o amigos (el 30 dC).

El título de nazoreo (del griego nadsoraios) aparece así en Jn 19, 19, aunque las traducciones normales suelen tomarse la libertad desafortunada de poner “nazareno” en vez de “nazoreo”, interpretando de un modo parcial ese término. Sólo el evangelio de Juan incluye ese título en el letrero de los cruz, que paralelos sinópticos omiten diciendo sólo “Rey de los judíos” (Mc 15, 26 y Lc 23, 38) o “Jesús, rey de los judíos” (Mt 27, 37).

Ese título (nazoreo) que aparece en otros pasajes centrales del NT (cf. Mt 2, 23) nos lleva a plantear uno de los mayores enigmas de la vida de Jesús, como ha visto y destacado José Luis Suárez Rodríguez en este libro extra-ordinario (es decir, fuera de lo ordinario), en el que recoge y sintetiza sus largos años de estudio sobre el tema, de un modo riguroso y atrevido. Este título (en hebreo notzri) se puede evocar en castellano de dos formas.

-- a) Desde la raíz hebrea nezer se puede decir “nezereo”, como hace J. L. Suárez.

-- O se puede partir de la “transliteración” griega, que aparece en el NT (nadsoraios), poniendo así en castellano Nazoreo, como yo hago.

El libro de J. L. Suárez se define por dos términos: Deseo de rigor en el desarrollo de los temas, y atrevimiento al formularlos, en una línea que no es anticristiana, sino al contrario (quiere ser fundadora de un cristianismo más hondo), siendo contraria a la interpretación normal de las iglesias y de las escuelas universitarias del momento actual, empezando por el hecho de la crucifixión en Jerusalén por condena de Poncio Pilato (cosa que él niego o, al menos, matiza). Así lo seguiré indicando, primero de un modo general (presentando las líneas de fuerza de su obra) y después de una manera presentando, en diálogo con él, mi visión del tema.

1. J. L. Suárez. Su visión de Jesús. Ocho rasgos para discutir

Quiero llamarlas hipótesis en el sentido estricto (científico) del término, es decir, perspectivas que permiten una nueva y más honda lectura e interpretación de los hechos, tanto en un plano de física y química como de historia y de comprensión de la cultura social o religiosa. Éstas son, a mi entender, la hipótesis fundamentales que J. L. Suárez ha descubierto y presentado en el fondo de la historia de Jesús:

1. Jesús, el Nezer. Según el texto griego, yo he preferido llamarle el “nazoreo” (nadsoraios); pero, queriendo ser más fiel al hebreo (nezer), J. L. Suárez ha querido llamarle con toda razón el “nezereo”, es decir, hombre del nezer o corona (que eso significa el término). Desde ese fondo han de entenderse las restantes hipótesis del libro, que nos presentan a un Jesús mesiánico, pero no en el sentido sacerdotal, judeo-rabínico, de Jerusalén, sino en un sentido israelita más amplio, vinculado a las tradiciones de Samaría y Galilea.

2. Jesús galileo. Habiendo estado un tiempo con Juan Bautista, en la zona de Perea (de gran influjo nezereo y bnóstico), Jesús habría vuelto al entorno de su nacimiento, en la zona de Genezaret (tierra del Nezer o corona) en Galilea, promoviendo allí (y en las regiones del entorno: Fenicia, Siria, Decápolis…) su doctrina de mesianismo universal. Allí actuó como “nezereo”, hombre del Nezer (no como nazareno, pues Nazaret aún no existía, ha sido una creación posterior de los cristianos), para presentarse después en Cesarea de Felipe (en Iturea) como rey de los judeos, es decir “de todos los israelitas”, en un sentido espiritual, no político, creando así una religión de la interioridad y de la conversión, abierta a todos los pueblos.

3. Jesús gnóstico, helenista. Galilea y Samaría eran en aquellos tiempos un hervidero de ideas y tendencias religiosas, donde venían a juntarse y vincularse elementos israelitas ancestrales (vinculados a la unidad de Dios) con otros helenistas, propios de la espiritualidad más humanista de Grecia que se habían extendido (o se estaban extendiendo) por todo el oriente. Este Jesús, galileo y samaritano gnóstico (sapiencial), desarrolló una doctrina universalista, de hondo carácter místico y ético, uniendo de forma ejemplar el amor de Dios y el amor al prójimo, de un modo abierto a todas las naciones.

3. Jesús, Taheb samaritano. J. Suárez supone que Jesús fue judeo (de la Judía romana, que se extendía a toda la tierra antigua de Israel), en el sentido amplio del término, pero no judío en el sentido más estricto, pues no estaba vinculado directamente con el judaísmo del templo de Jerusalén, con las tradiciones que después (siglos II-III d. C. desembocarán en el judaísmo rabínico posterior). Jesús habría asumido las tradiciones del “gran Israel”, pero desde una perspectiva más bien “samaritana”, que era dominante en Galilea. Más aún, Jesús habría sido el famoso “samaritano mesiánico” que, en torno al año 32 d. C., según Flavio Josefo, habría intentado retomar e implantar las tradiciones mesiánicas sobre el Monte Garizím, presentándose el Taheb, “aquel que ha de venir”, es decir, con el delegado último de Dios.

5. Jesús juzgado y absuelto por Pilato en Cesarea del Mar. La aparición de Jesús como Taheb suscitó un gran revuelo, de forma que Pilato tuvo que mandar parte de su ejército para sofocarlo. En ese momento, el líder Jesús, ya bien conocido en oriente, fue acusado por otros grupos de “judeos” (entre ellos por los judíos vinculados a Jerusalén), que le llevaron ante el Pretorio de Pilato, gobernador romano, a Cesarea, la gran capital, que estaba más cerca de la tierra de los samaritanos. Jesús se presentó en el juicio como Bar-Abba (Barrabás), es decir, como Hijo-del-Abba (de Dios Padre), un título de tipo samaritano y gnóstico, que él vinculaba con a todos los hombres y mujeres (que son también hijos de Dios). Siendo Bar-Abba (Hijo del Padre Dios), Jesús era, al mismo tiempo (así se presentaba) un Bar-Nasha, es de decir, un Hijo de Hombre, esto es, un ser humano. Como buen juez romano, Pilato supo descubrir que el movimiento de Jesús tenía un carácter religioso, que no chocaba con los intereses de Roma, y así absolvió a Jesús Bar-Abba.

6. Jesús entregado en manos de los judíos de Jerusalén. Pilato absolvió a Jesús (en cuanto Bar-Abba, Hijo de la Divinidad), pero los enviados de los sacerdotes de Jerusalén le presionaron, diciendo que Jesús se presentaba también como Rey de los Judíos, en una línea davídica, contraria a los intereses de su templo, que no tuvo más remedio que “entregarle”, para que ellos le juzgaran según su ley, en Jerusalén. De esa forma, siendo trasladado a Jerusalén, y presentándose allí como enemigo del templo y de su culto nacional cerrado, es decir, como “rey de todos los judeos”, en sentido espiritual y universal, Jesús fue condenado a muerte, sin verdadero juicio, y murió lapidado, siendo después colgado según ley sobre un madero.

7. Jesús fue el mismo Esteban. Jesús se había presentado en Jerusalén (donde le condenaron como presunto rey) como el hombre del verdadero Nezer, portador de la corona del Reino de Dios (que es reino de todos los hombres), es decir como Stephanos o Esteban (que en griego significa corona). Jesús no fue Cristo (mesías nacional de los judíos de Jerusalén), sino Nezer o Stephanos, el hombre de la corona de Dios (el coronado), portador de la gloria del verdadero hombre mesiánico, abierto a todos los pueblos, por encima de un judaísmo sacrificial (nacional) judío. Fue el hombre de la doctrina universal, el Rey humano (Nezer, Stephanos), el Bar-Abba (Hijo de Dios), siendo hijo de los hombres. Por eso, parte de sus seguidores le presentaron como Esteban y reescribieron su muerte, por lapidación, tal como aparece en Hch 6-7.

8. Los partidarios de Jesús se dividieron tras su muerte. Algunos siguieron fieles a su mensaje y a su ejemplo, y así desarrollaron un tipo de “cristianismo gnóstico”, poniendo de relieve los aspectos más espirituales de su doctrina, viéndole como el “chrestós”, es decir, como el hombre bueno y bondadoso, signo del amor universal de Dios, tal como se expresa en su doctrina de la superación de los sacrificios, del perdón a los enemigos y del descubrimiento y despliegue de los valores más profundos y divinos de la vida humana. Otros vincularon su movimiento a las tradiciones más nacionalistas de Jerusalén, tomándole así como un Cristo judío, en la línea de David (del reino de Jerusalén), no en la línea abierta de Josué, de Moisés y de los grandes videntes de la historia israelita, centrada en Siquem (Samaría) más que en Jerusalén. De esta segunda perspectiva han nacido los evangelios actuales, aunque ellos conservan muchos elementos verdaderos del Jesús Nezer y Bar-Abba, del Jesús Hijo de Hombre y “Chresto”, la bondad de Dios personificada.

Éstas son algunas de las hipótesis fundamentales de esta obra, que es, al mismo tiempo, rigurosa y atrevida:

(a) Rigurosa y rica por la cantidad de elementos históricos y literarios que vincula, recreando la historia de Jesús, con rasgos más samaritanos y judíos que galileos, recuperando tradiciones del Monte Garizím, más abiertas al auténtico helenismo.

(b) Es, al mismo tiempo, una obra muy atrevida, pues se eleva no sólo en contra del consenso mayoritario de los cristianos posteriores (hasta el día de hoy), sino también en contra de la mayoría de las investigaciones exegéticas a históricas del momento actual, que siguen situando a Jesús en un contexto más judío, con un mesianismo davídico centrado en Jerusalén y vinculado de alguna forma al culto del templo.

Personalmente, pienso que las hipótesis del libro de J. L. Suárez, que sólo podrá conocer del todo quien lea detenidamente el libro, son muy sugerentes y deben estudiarse con atención, aunque (por ahora) no me han convencido del todo, como es normal entre estudiosos. Pero no son hipótesis que puedan despacharse de un plumazo desdeñoso, como acostumbra hacer un tipo de pretendida ciencia bíblica y religiosa; por eso he creído necesario ofrecer un estudio introductorio en el que presento mi propia visión del tema, para que el lector pueda compararla con la de J. L. Suárez, obteniendo así una visión más completa del tema.

El libro de J. L. Suárez presenta elementos que deben estudiarse con finura crítica y hondura humana, partiendo de la “conexión samaritana”. Así puedo resumirlas.

(a) Las fronteras físicas y religiosas de Samaría se encuentran a dos pasos de lo que hoy es Nazaret (patria de Jesús). Es muy probable que hayan influido en la experiencia de Jesús, directamente o a través de Juan Bautista, que también pudo ser nezereo.

(b) La exégesis y teología tradicional no ha logrado explicar la presentación de Jesús nazoreo (o nezereo), dejando así un hueco y enigma pendiente en la investigación, que J. L. Suárez ha querido resolver.

(c) A la exégesis tradicional le cuesta entender el enfrentamiento de Jesús con Jerusalén, su condena del templo, su forma de oponerse al mesianismo davídico tradicional…

Esos y otros temas quedan más claros en la hipótesis de J. L. Suárez, y por eso me parece muy importante que publique y presente este libro, no sólo para un grupo de académicos especializados (que en este caso no suelen ser muy abiertos), sino también para el gran público interesado en los temas religiosos. Simplemente les pido a esos lectores que no busquen en el libro un ejemplo más de fácil sincretismo (Egipto y Grecia, Samaria y Jerusalén…), de gnosis espiritualista, donde todo da lo mismo, o de simple evasión. J. L. Suárez no ha optado por la fácil sino, en algún sentido, por lo más difícil, buscando y rastreando en la vida de Jesús unas vetas y veneros que en general los estudiosos y los menos estudiosos no valoran.

Apéndice 1. Autor y proyecto nazareo

http://circuloteologiasentidocomun.com/el-autor-curriculum.html

Introducción:

El Proyecto Nezereo, emprendido por el autor hace veinte años, está en la línea investigadora de “búsqueda del Jesús histórico”. Intenta una separación brusca del Cristo judaizado que se quiso definir con énfasis en la etapa “Third Quest”, y que se caracterizó vinculado con el rabinismo y el fariseísmo de la época y muy cercano a las prácticas religiosas de las comunidades judías de la Galilea del siglo I.

El Jesús aquí presentado tiene raigambre hebrea israelita, pero se encuadra en la órbita helenista del mundo samaritano, enfrentado al mundo judío de Jerusalén. He aquí la Búsqueda Samaritana de Jesús.

Ahora se pone de manifiesto que los testimonios evangélicos que enmarcaban los enfrentamientos habituales entre Jesús de Nezereth y los intelectuales judíos de su tiempo no se debieron simplemente a disparidades habidas entre sectas judías del lugar sino que reflejan sustanciales diferencias político-religiosas en las relaciones vecinales de rivalidad tribal entre judíos y samaritanos.

Jesús se oponía frontalmente a los sectarios de Jerusalén porque su condición humana, su tradición cultural y su fe religiosa discrepaban radicalmente de las costumbres legales y los usos tradicionales del judaísmo de la época.

La reconstrucción existencial de la figura de Jesús reclama una revisión crítica no sólo del momento histórico sino también del análisis sociológico e ideológico de la envolvente coyuntural que causó su muerte como acontecimiento fundador de una nueva fe.

Este Proyecto, de reconocimiento de un Jesús histórico hasta ahora no historiado, oculto en las profundidades de lecturas interesadas y tergiversadas de su evangelion, que favorecieron exégesis y dogmas equivocados, se funda en una metodología que intenta estar presidida por criterios de rigor y coherencia expositivos; de honestidad intelectual y objetividad en la recuperación de datos fiables; de innovación creativa y atrevimiento en las conclusiones originales y novedosas. Particularmente, se pone en práctica el que ha dado en llamarse “criterio de desemejanza” en el examen de un Jesús “no judío”, opuesto al paradigma judaico de los últimos tiempos de la Jesus Quest11 Véanse, entre otros: M BARRIOLA, “Consideraciones, acerca del “Jesús judío” y las investigaciones de la “Third Quest”. En “Soleriana” XXVI (2001-2) 193-249; J.J. BARTOLOMÉ, “La búsqueda de Jesús histórico: Una crónica”. En “Estudios Bíblicos” 59 (2001) 179-242; F. BERMEJO RUBIO, “Historiografía. Exégesis e ideología. La ficción contemporánea en las “tres búsquedas” del Jesús histórico” (I) y (II). En “Rev. Catalana de Teología” XXX/2 (2005) 349-406; XXXI/1 (2006) 53-114..

Los trazos de la trama argumental del Nezereo se describen a través de las siguientes líneas articulares:

1. Jesús de Nezereth fue judeo, pero no era “de religión judía”. Judeos eran, en su tiempo, no sólo los de la región de Judea (Jerusalén) sino todos los palestinos de Samaria, de Galilea, de Perea, de Idumea, de Batanea…. Todos ellos israelitas, hebreros, semitas de la raza de Abraham. Los judíos, “judeos” de Jerusalén y su comarca, añadían a su hebraísmo, la religiosidad judía, exclusiva y sectaria, que trataban de difundir mediante proselitismo. Los no proselitistas de la religión judía, cuya sede era el Templo de Sión, eran tenidos por ellos como goyim, “extranjeros”, “gentiles”. Entre éstos estaban los notzrim, “nazoreos” o “samaritanos”. Jesús, como galileo “nazoreo”, era samaritano. Que era “samaritano” lo reconocieron los fariseos judíos (Jn. 8, 48).

2. La religión de Jesús era la de más prístina tradición israelita, la del Israel del norte (Samaria), cuyos habitantes se tenían como los conservadores de mayor abolengo: la palabra hebrea shomrim, “samaritano” y la raíz verbal de notzrim, “nazoreo”, apuntan a igual etimología: “conservadores o guardianes de la más antigua tradición religiosa”. Los nazoreos eran esenios bautistas, como los terapeutas egipcios del lago Moeris. Jesús, en su primera juventud, vivió en Egipto, donde aprendió la terapia de enfermos y las técnicas del exorcismo.

3. Jesús, “hijo de José”, que era “hijo de Jacob” (Mt. 1, 16) perteneció a la “tribu de José”. La heredad de esta tribu, o “descendientes de José” y “de Efrain”, tuvo su sede territorial en torno al Lago Kinneret o Gennezereth, con el significado de “Jardín del Príncipe”. El término, por aféresis, se convirtió en Nezereth, “Principado”, “Corona”.

La familia de Jesús, el portador del nézer, era natural de Nezereth, poblado de la comarca de Genesaret o Tiberiades, cercano a Cafarnaúm, donde, llegado de Egipto, se estableció como terapeuta y exorcista. Eventualmente, había nacido en Belén de Zabulón, el pueblo del juez Ibsan del antiguo Israel, descendiente de Josué. Josué, mismo nombre que Jesús, “hijo de Nun”, “Salvador” de Israel, estaba entre los ascendientes de Jesús en la genealogía de Lucas.

4. En el tiempo de Jesús, tanto los judíos como los samaritanos estaban expectantes de “el que había de venir” como libertador de Israel, llamado por los judíos Mesiaj (gr. Christo) y por los samaritanos Taheb o “Salvador del mundo”. Al Cristo se le esperaba como descendiente de la “Casa de David” y era llamado “el Hijo de David”, aunque había división genealógica, creyéndole unos proveniente de la “rama de Salomón”; otros, de la “rama de Natán”; en todo caso, de la tribu de Judá.

El “Salvador” samaritano era esperado como miembro de la progenie y “Casa de José”, conocido como el “Elegido” de Jacob-Israel, y en cuyo linaje estaban Efraín, Moisés, Josué y algunos Jueces del antiguo Israel, todos ellos “elegidos”, no “nacidos”. Juan Bautista y Jesús de Nezereth, proclamados por el pueblo, dijeron que ellos no eran el Mesías de Judá, “hijo de David”.

5. Tanto Jesús como Juan Bautista formaron parte activa de un movimiento moral de revolución de espíritus, practicante del bautismo, que predicaba el establecimiento legal de la justicia y el descubrimiento de un Dios interior, oponiéndose al culto sacrificial en los “templos de piedra”. Esta secta palestinense se relacionaba con otros movimientos filosóficos helenísticos del momento, cuyos líderes (FILÓN DE ALEJANDRÍA, APOLONIO DE TIANA, SÉNECA) también se manifestaban antitemplarios. Esta corriente de pensamiento fue asumida por la gnosis samaritana, de carácter soteriológico, que tenía por fundadores a los contemporáneos SIMÓN DE GUITÓN, “el Mago”, DOSITEO Y MENANDRO.

El movimiento bautista siro-helenístico, de reivindicación profética en Palestina, tuvo una fuerte oposición por parte del fariseísmo davídico de Jerusalén y de los herodianos. El Bautista y el Nezereo fueron víctimas de la “envidia” de Herodes Antipas y los dirigentes del Templo mercantilizado de Sión.

6. Jesús Nezereo, Príncipe electo de Israel, heredero espiritual del Bautista, proclamado Rey en Cesárea de Filipo y en Betsaida y Salvador o Taheb en Samaria, confirmó su elección popular curando a muchos enfermos, liberando a muchos endemoniados, guiando y dando de comer a multitudes marginales, que “andaban sin pastor” (Mt. 9, 36). Y luego, se presentó proféticamente en Jerusalén, donde el pueblo y los peregrinos, llegados de otros confines del país, le aclamaron como “el rey de Israel”.

En su visita única a Jerusalén se enfrentó, junto al templo a los dirigentes de la tribu de Judá, que mantenía conflicto permanente con las tribus del norte (José, Efraín, Manasés…) por cuestiones de tradición y dinásticas, confrontándose el Mesías “hijo de David” y el Príncipe “hijo de José”. El núcleo de las disputas tribales entre samaritanos y judíos apuntaban a cuestiones de “adoración a Dios” (en Garizim o en Sión); de proyecto mesiánico, por medio de liberación temporal con la restauración del imperio davídico (Salmos de Salomón) o de salvación moral y espiritual (Oración de José); de purismo e integrismo étnico-legal (fariseísmo jerosolimitano) o aperturismo a nuevos conocimientos y filosofías de vida (fariseísmo del Pozo de Jacob); de rigorismo de la Torá sacralizada por el judaísmo particularista o de mosaísmo remozado del samaritanismo. Los samaritanos practicaban formas morales impregnadas de la paideia griega y la humanitas latina, con respeto y valoración de la dignidad, la justicia, la libertad y los derechos, y favorecimiento de las virtudes de convivencia: fraternidad, tolerancia, hospitalidad, perdón, reconciliación, solidaridad, misericordia…

7. El antijudaísmo de Jesús se manifiesta nítidamente en los Evangelios, a pesar de las segundas lecturas y tergiversaciones, y trasluce en las constantes disputas y querellas contra los escribas y los fariseos de Jerusalén, en relación con la ley positiva y el templo, la pureza ritual y el exclusivismo étnico, el culto externo y la búsqueda del Dios interior, la pobreza y el pecado, la equidad y la discriminación social…

En el afán de judaizar la figura de Jesús, se ha insistido por parte de los representantes del judeo-cristianismo en intentos de demostrar que el Nezereo profesó juiciosamente la tradición judía y nunca se apartó de su fe: respetaba las normas de la Torá de su época, tenía conocimiento rabínico de las Escrituras, asistía a la sinagoga y participaba en el Templo, comulgaba con el mesianismo davídico, del que se consideraba máximo representante… “El fue el Cristo”, es afirmación que se pone incluso en boca del historiador FLAVIO JOSEFO. Pero, según el testimonio evangélico, Jesús rechazó el título de Mesías judaíco y lo puso en duda en relación con David (Mt. 16, 20; Mc. 8, 30).

8. Jesús, más bien, se afirmó explícitamente como el “Salvador del mundo”, conocido como Taheb por los samaritanos: “Ese soy yo”, le dijo a la mujer samaritana, que expresaba su esperanza en “el que había de venir” (Jn. 4, 26). Este Mesías “ben José” era un Mesías Sufriente, identificable con el “Siervo” de Isaías 53, “llamado a morir”, que los judíos siempre rechazaron, porque su Ungido había de ser un Mesías triunfante.

Los judíos se arrogaban el exclusivismo de la Salvación: “La salvación viene de los judíos”, se decía (Jn. 4, 22), y rechazaban a los goyim samaritanos, promotores de la secta de los notzrim, los nezereos: “No vayáis por tierras de gentiles, no entréis en las ciudades de los samaritanos”, le hacen decir a Jesús (Mt. 10, 5). Especies como éstas resultaron ser añadidos redaccionales y tergiversaciones interesadas, que vinculaban la doctrina de Jesús a la fe judía, fomentando la rivalidad étnica por mor del proselitismo, que Jesús rechazaba (Mt. 23, 15).

9. El Nezereo, como representante de la tradición samaritana en la persona de Coronado, relato helenista tergiversado (Hech. 6-7), fue objeto en Jerusalén de la más cruel persecución y afrentosa muerte, en el tiempo de Poncio Pilato, aplicándole los judíos la ley deutoronómica según su Torá. A Stephano (“el Nezereo”, que invocaba a “Josué” en su Discurso ante el Sanedrín), lo apedrearon y lo alzaron en un madero a las afueras de Jerusalén, en el año 32, acusándole de blasfemia.

10. Jesús había sido imputado ante las autoridades romanas de sedición contra el imperio y de impostor de su Rey-Mesías davídico. De todas las causas presentadas ante Pilato en la prefectura de Cesárea del Mar, el prefecto-juez lo declaró “inocente”, absolviéndole de toda culpa y soltándole como el sedicioso Bar Abbas, al que también los judíos acusaban de llamarse “Hijo del Padre”, identificándose –decían- con Dios.

Liberado como Barrabás, los dirigentes judíos presionaron políticamente a Pilato, envuelto éste en el escándalo del “motín y matanza de los samaritanos” (F. JOSEFO, Ant. XVIII, 4, 1-2), y el prefecto romano, amenazado, se lo entregó para que lo juzgaran y condenaran según su ley (Lc. 23, 25; Jn. 19, 6-7).

Y los judíos cumplieron “su voluntad”, colgándolo, después de haberlo apedreado. Sucedió en Jerusalén en el año 32.

Y Saulo estaba allí, entre los que condenaron y mataron a Coronado, “el Nezereo”. Pero, convertido, se convirtió en el “líder de los nezereos”, expulsados de Judea, a los que perseguía. Y Pablo fundó en Antioquía el cristianismo gentil, secta que allí recibió el nombre de “crestianos” (Hech. 11, 26).

ÍNDICE DEL LIBRO

LIBRO I

NEZEREO

LA VISIÓN OCULTA DE JESÚS DE NEZERETH

PREÁMBULO: REVISIÓN CRÍTICA DE UN MOMENTO HISTÓRICO

DECISIVO

1. JESÚS DE GENEZERET

2. JESÚS EL NEZEREO

3. JESÚS, «HIJO DE JOSÉ»

4. JESÚS, «EL PROFETA GALILEO»

5. JESÚS, EL SAMARITANO «TAHEB»

6. EL SAMARITANISMO DE JESÚS

7. JESÚS, NO JUDÍO

8. JESÚS, «BAR ABBA»

9. JESÚS, «REY DE LOS JUDEOS»

10. JESÚS «CORONADO»

EXCURSOS

A. IDENTIFICACIÓN DE EL NEZEREO Y EL CORONADO

B. EL «NÉZER» Y EL MOVIMIENTO BAUTISTA DE JUAN

C. CHRESTO Y LOS CRESTIANOS

LIBRO II

PROCESO Y MUERTE DE JESÚS

EL «HIJO DEL PADRE» (BARRABÁS)

PRE-TEXTO: ACTA PILATI

INTROITO: BARRABÁS

Págs.

ESTUDIO PRELIMINAR: JESÚS NEZEREO / NAZOREO, por

XABIER PIKAZA

INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO «NEZEREO»

1. EN EL TIEMPO DE PONCIO PILATO

2. PERSONALIDAD FÍSICA Y MORAL DEL SUJETO JURÍDICO

JESÚS EL NEZEREO

3. EL SUJETO JUDICIAL: «EL HIJO DEL PADRE»

4. LAS CAUSAS DEL PROCESO DE JESÚS

5. EL PROCESO ACUSATORIO ANTE EL SANEDRÍN JUDÍO.

6. EL JUEZ ROMANO DEL PROCESO: PONCIO PILATO

7. JESÚS BARRABÁS ANTE EL PRETORIO DE PILATO

8. LA SENTENCIA DE ROMA: «INOCENTE»

9. LA CONDENA DE JERUSALÉN: «CULPABLE»

10. EJECUCIÓN Y MUERTE DEL «HIJO DEL PADRE»

CONTRA-TEXTO: «HIJO DE…»

BIBLIOGRAFÍA

AUTOR