6.5.15. San Pedro Nolasco. La Biblia de la Libertad (1)

Su proyecto fue transformar las cruzadas (guerras de conquista de las tierra enemigas para “proteger” a los cristianos y defender de esa manera la “libertad” de los Santos Lugares) en “campañas” de liberación de cautivos, poniendo, como he dicho, el dinero al servicio de la comunidad, para que todos pudieran vivir en libertad, musulmanes en su patria, cristianos en la suyo.

Han cambiado en ocho siglos muchas cosas, pero el núcleo del “carisma” de Pedro Nolasco sigue intacto, mejor dicho, ha crecido, pues lo conflictos comerciales y los riesgos de perder la libertad soy hoy distintos, pero tan grandes como los de antaño.

No seguiré hablando de San Pedro Nolasco, pues lo he venido haciendo en años pasados, por estas mismas fechas. Pero quiero aprovechar la ocasión para ofrecer a mis lectores unos materiales sobre “La Biblia habitada de San Pedro Nolasco”, que he presentado el último sábado (2.5.5) en Villagarcía de Campos (Valladolid), como verá quien quiera seguir leyendo.

Divido el material en cuatro días, dos sobre el Antiguo y dos sobre el Nuevo Testamento. Serán en total 23 esquemas, repartidos en cuatro días: Pentateuco, Profetas, Evangelios y Cartas del NT, una especie de Biblia de la Libertad, la Biblia que vivió y que comentó (desarrolló con su vida) San Pedro Nolasco.

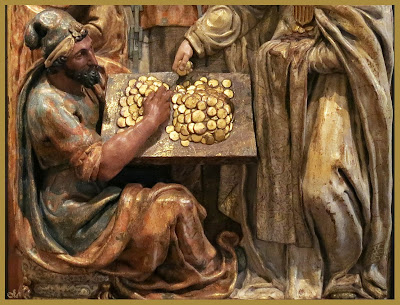

(Imágenes. Visión general y detalles del relieve de relieve de P. de la Cuadra: San Pedro Nolasco y el dinero de la redención. Relieve del antiguo convente de la Merced. Actualmente en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Cf. http://domuspucelae.blogspot.com.es/2013/10/theatrum-san-pedro-nolasco-redimiendo.html)

A todos los amigos de la Merced, buen día de Preparación de San Pedro Nolasco.

Introducción. Mercedarios y Mercedarias, religiosas, religiosos y seglares han preparado en Villagarcía de Campos la fiesta de San Pedro Nolasco

VIERNES 1. Acogida, programación mesa redonda sobre el Proyecto Libertad de San Pedro Nolasco.

SÁBADO 2

Mañana: Ponencia de X. Pikaza sobre “La Biblia habitada de Nolasco” y celebración eucarística en el Monasterio de la Santa Espina

Tarde: Visita cultural por Valladolid y experiencia de animación compartida de la vida,

DOMINGO 3:

Conclusiones: El futuro de una familia carismática: misión compartida. Visita a Urueña y celebración final en la Parroquia de la Merced de Valladolid.

SAN PEDRO NOLASCO Y LA BIBLIA DE LA LIBERTAD 1. PENTATEUCO

A. ESQUEMA:

1. Vocación de Moisés. Dios escucha y ve a los oprimidos (Ex 2, 23-25)

2. Dios, Padre de misericordia (Ex 34, 6-7; 2 Cor 1, 3-4 )

3. Dios de huérfanos, viudas, forasteros (Ex 22,20-23; Dt 16, 9-15; 24, 17-22).

4. El año sabático. Liberar a los encarcelados (Ex 21, 2-3; Dt 15, 12-15)

5. Una norma doble, la ley del Jubileo (Lev 25)

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Vocación de Moisés. Dios escucha y ve a los oprimidos (Ex 2, 23-25)

Moisés ha escapado de Egipto y se ha refugiado en Madián, donde Dios se le aparece en la zarza ardiente, obligándole a escapar de Egipto. El texto dice así:

Después de mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los israelitas clamaban desde su servidumbre y el grito que nacía de su servidumbre subió a Elohim. Y Elohim escuchó su clamor y se acordó de su alianza con Abrahán, con Isaac y con Jacob. Y Elohim miró a los hijos de Israel y les conoció (=los tomó como suyos) (Ex 2, 23-25)

Y el grito de su servidumbre subió a Elohim. Dios se llama aquí Elohim (lo divino), aunque después, en la zarza ardiente, se definirá como Yahvé, Ex 3, 14: Es decir, como aquel que es y que se hace presente liberando a los cautivos y oprimidos de la tierra. Éstos son los atributos, los signos básicos de Dios, que escucha, mira, se acuerda y conoce a los oprimidos de la tierra para liberarles:

‒ Dios escucha (wayyisma´). En el principio de la liberación está el gesto de Dios que “escucha” el gemido y lamento de los hombres. No es un Dios sordo, alejado de la historia de sufrimiento de la humanidad, sino todo lo contrario. El mismo Dios que ha creado a los hombres sabe escucha la llamada de los que padecen.

‒ Dios mira (wayyare´). En las teofanías suele afirmarse que son los hombres los miran-ven a Dios, y ese es un tema muy importante de la experiencia cristiana y religiosa. Pues bien, antes que la mirada del hombre está la Dios. Para que nosotros podamos verle él tiene que vernos primero.

‒ Dios se acuerda (wayyizkar). Acordarse significa "ser fiel" al compromiso dado, a la palabra prometida… Dios conserva en su memoria la vida de los hombres, se acuerda, no se desentiende de ellos. En esta memoria del Dios salvador se funda toda la historia de los hombres, que pueden responder a Dios, acordándose también de los necesitados.

‒ Dios conoce (wayyida´). Esta palabra ha de tomarse en un sentido intenso, personal, comprometido: los hombres conocen a Dios en relación de fidelidad y alianza; ellos se conocen entre sí en gesto de entrega personal (y especialmente a través matrimonio, que se entiende como gesto de conocimiento mutuo de dos personas). Pues bien, conforme a este pasaje, Dios "conoce" la vida de los hombres y les reconoce de manera personal (y también jurídicamente) como suyos.

Estos cuatro verbos que definan a Dios como Yahvé (aquel que está presente y libera) se vinculan en dos unidades paralelas, de manera que se corresponden entre sí, de dos en dos: Dios escuchó y se acordó, vio y conoció. Pero, en otra perspectiva, pueden y deben relacionarse escucha y mirada, recuerdo y conocimiento:

‒ Dios escucha y mira, atento a las necesidades de los hombres. Ciertamente actúa, pero hay en él un elemento receptivo: ha creado a los hombres ante sí, debe acogerles, dejando que ellos mismos se realicen. Podemos comparar nuestro pasaje con Gen 1: "miró Dios y vio que era bueno". Ahora escucha y mira, descubriendo la maldad de la historia.

‒ Dios recuerda (su alianza) y conoce. Precisamente en contexto de la alianza ha cobrado vigor la experiencia del Dios: recuerdo (de la elección pasada y del camino de los patriarcas) y conocimiento de la situación presente (en compromiso abierto hacia el futuro) se vinculan mutuamente. Los hombres pueden conocer a Dios (comprometerse en alianza con él, fiarse de su amor, ponerse entre sus manos) porque Dios les reconoce y acepta (es decir, les toma como suyos).

Este Dios del Éxodo seguirá siendo el Dios de los patriarcas (cf. Ex 3,6.15; 4,5): mira la opresión de su pueblo y recuerda la promesa de su alianza. Pero, al mismo tiempo, él aparece como Señor de un nuevo saber (cf. Ex 3, 7) expresado en forma liberadora. En este sentido, el nombre de Yahvé es signo fuerte de conocimiento redentor: ofrece a Moisés (y a todo el pueblo) la experiencia más intensa de salvación sobre la tierra.

2. Dios, Padre de misericordia (Ex 34, 6-7; 2 Cor 1, 3-4 )

Las primeras Const. de la Merced (1272, Proemio) definen a Dios como Padre de misericordia y Dios de toda consolación, y dador de aliento en toda consolación. Ésta es una definición de Dios, que recoge la experiencia más profunda de la revelación bíblica. Se vinculan en ella varios textos. El más importantes es:

¡Yahvé Yahvé! Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación (Ex 34,6-7).

Este es el nombre más hondo de Dios en el Antiguo Testamento: es Dios que ama de forma entrañable (rahum) a los hombres, como madre que cuida de sus hijos; es amigo que se apiada (hannun), atendiendo de forma compasiva aún a aquellos que han pecado. Este es el Señor de la alianza, rico en clemencia y lealtad (=rab hesed we'emet). El Dios que está en el fondo de la Merced sigue siendo en su entraña más honda el Señor de los hebreos liberados, es el Señor (Yahvé) del Éxodo, que ha sacado a los esclavos de Egipto y les guía en el camino que conduce hacia la tierra.

Ese tema del Antiguo Testamento ha sido poderosamente recreado en el Nuevo Testamento desde la gracia del perdón misericordioso de Jesús y también desde la propia experiencia de fe y consuelo de los primeros cristianos. Así lo ha confesado Pablo con un famoso himno:

Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo,

Padre de las misericordias

y Dios de toda consolación,

que nos ha dado consuelo en toda tribulación... (2 Cor 1,3-4)

El autor de las Const 1272 ha querido actualizar la experiencia de Pablo, presentando a Dios como dador de aliento (consuelo) en toda tribulación. Estas son las palabras básicas de esta primera definición mercedaria de Dios

‒ Misericordia. Es el punto de partida, es la clave de la definición de Dios, que no aparece ya simplemente como rico en... (Dives in misericordia, encíclica de Juan Pablo II, 1980), tema del Antiguo Testamento) sino como Padre de misericordia, conforme a la experiencia más honda de Jesús y de los primeros cristianos. La misma paternidad se identifica e interpreta de esa forma como misericordia, amor que perdona.

‒ Consolación. Tanto san Pablo como las Const 1272 suponen que el ser humano está triste, vive en situación de angustia y por eso necesita ser consolado, es decir, animado, impulsado. De Dios proviene y no de un simple gesto humano el verdadero consuelo para los atribulados (que en el contexto de las Const 1272 son los cautivos, pero que en sentido general son todos los hombres oprimidos).

‒ Aliento. El mismo consuelo de Dios se traduce a modo de fuerza creadora, es decir, de “aliento”, de “espíritu”, tema que aparece claro tanto en 2 Cor 1 (el Pablo consolado puede consolar y ayudar a los demás) como en Const 1272 (el mismo Dios que consuela a los mercedarios les permite ser consoladores).

Desde aquí se entiende la palabra Merced, que significa Misericordia, que empieza siendo un atributo esencial de Dios, que se aplicará después a la Virgen María. A partir de este pasaje, las diversas congragaciones mercedarias se llamarán “de la Merced o misericordia”, en sentido de experiencia religiosa y de compromiso social.

3. Dios de huérfanos, viudas, forasteros (Ex 22,20-23; Dt 16, 9-15; 24, 17-22).

Ésta es la “ley” más importante del AT y de toda la Biblia. Para la Biblia, la justicia no significa dar a cada uno lo que es suyo (un gesto que puede ratificar las injusticias existentes) sino “liberar” a los pobres, ayudar a los oprimidos que son, en especial, en aquel tiempo, huérfanos, viudas y extranjeros:

‒ Ex 22, 20-22: No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forastero fuisteis en Egipto. No explorarás a la viuda y al huérfano, porque si ellos gritan a mí yo los escucharé.

‒ Dt. 10, 17-20: Dios no es parcial ni acepta soborno, -hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero para darle pan y vestido. Por eso, amareis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto. A Yahvé, tu Dios, temerás y a él servirás.

‒ Dt 24, 17-18: No defraudarás el derecho del emigrante y del huérfano y no tomarás en prenda la ropa de la viuda; recuerda que fuiste esclavo en Egipto y de allí te rescató tu Dios; por eso te mando hoy cumplir esta ley.

‒ Dt 27, 19: ¡Maldito quien defraude en su derecho al forastero, huérfano y viuda! ¡Y todo el pueblo responda: así sea!

Viuda (‘almanah) es una mujer que no recibe ayuda económica o protección social de ningún varón, sea porque su marido ha muerto, sea porque ha sido abandonada y queda sola, sin padres, hermanos o parientes que cuiden de ella. En aquel contexto patriarcalista y violento era imposible que una mujer viviera sola, pues la unidad fundante y el espacio base de existencia era la “casa” (ab bet-) y fuera de ella una mujer se hacía prostituta o vagaba sin sentido por la tierra. Desde ese fondo se entiende la institución del levirato (Dt 25,5-10): el hermano o pariente más cercano del marido muerto ha de casarse con la viuda, no sólo para asegurar la descendencia del difunto sino para protegerle (darle casa) a ella (cf Gen 38; Rut 4).

Huérfano (yatom) es el niño o menor sin familia que le ofrezcan casa, es decir, protección jurídica, espacio de vida social y capacidad de desarrollo económico. Por eso está a merced del capricho o prepotencia de los poderosos del entorno. La tradición israelita ha vinculado siempre a huérfanos y viudas, situándoles sobre un mismo campo de necesidades y haciéndoles objeto de cuidado especial por parte del resto de la sociedad (cf Is 1,23; Jr 49,1; Job 22,9; 24,3; Lam 5,3). Por eso dice que Yahvé es Padre de huérfanos, Juez de viudas (Sal 68,6): toma bajo su protección sagrada de padre (‘Ab) el cuidado/educación de los huérfanos, apareciendo al mismo tiempo como defensor o juez (Dayan) de las viudas. Así aparece como fuente de familia para aquellos que carecen de ella.

Forasteros o gerim son los que residen (gur) en la tierra israelita, pero sin formar parte de la institución sagrada de las tribus. No se han integrado en la estructura económico/social y religiosa del pueblo de la alianza. Pero tampoco son extranjeros en sentido estricto ( zar o nokri) pues los extranjeros conservan el derecho del país del que provienen con sus propias estructuras sociales, familiares, religiosas; por eso, aunque viven temporalmente en la tierra de Israel, conservan su propia referencia jurídica y nacional. Por el contrario, los gerim o forasteros en sentido estricto son aquellos que están en la tierra sin ser de ella: no han sido asumidos en la alianza de las tribus sino que peregrinan sin protección jurídico/social, como hacían los patriarcas (cf Gen 12,10;20,1) o se encuentran sometidos como los israelitas en Egipto (cf. Gen 47,4; Ex 2,22). Ellos constituyen una categoría muy especial de personas y su integración o rechazo dentro de la estructura socio-religiosa de Israel constituye uno de los temas más apasionantes de la historia bíblica, desde la entrada de los hebreos en Palestina hasta la culminación del proceso formativo del pueblo, tras Esdras-Nehemías. Aquí nos contentamos con leer y comentar algunas de las leyes fundamentales de la constitución israelita, para descubrir el sentido que ellos tienen al lado de los huérfanos y viudas.

Levinas, filósofo judío, ha distinguido entre un sistema de totalidad que diviniza lo que existe (cosmos, estado, nación o pensamiento humano) y un modelo de infinito en el que Dios supera todas las totalidades e ídolos para ponerse al servicio de los pobres. La mayor parte de la filosofía y de la política de occidente ha seguido, conforme a Levinas, un camino de idolatría asesina, opresora de los desamparados: En aras del sistema (del orden social) se mata o se deja morir a los que no tienen protección social.. Por el contrario, testigos del Infinito (Dios) han sido y siguen siendo los profetas de Israel y las mismas leyes del Dt cuando dicen que precisamente aquellos que terminan aplastados en aras del conjunto (huérfanos/viudas/forasteros) son representantes de Dios sobre la tierra.

4. El año sabático. Liberar a los encarcelados (Ex 21, 2-3; Dt 15, 12-15)

Las normas del año sabático reflejan antiguas tradiciones del oriente, vinculadas a la necesidad del descanso cíclico de la tierra, en los países agrícolas más pobres. Partiendo de ese fondo, ellas han elaborado una visión muy intensa de la solidaridad humana y la justicia social, que aún pueden aplicarse en nuestro tiempo. La primera normal social del año sabático se expresa en el perdón de las deudas, en cuyo fondo late el ideal de una sociedad igualitaria, en la que todas las familias (hoy serían todos los seres humanos) han de perdonarse aquello que se deben:

Cuando uno de tus hermanos esté necesitado… no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano… Que no haya en tu corazón pensamiento perverso, para decir “está cerca el año séptimo, el año de la remisión”, de manera que no le prestes (sabiendo que no tendrá que devolverlo…).Porque Él clamará contra ti a Yahvé y serás hallado en ti pecado… (Dt 15, 7‒ 11)

Esta ley insiste en la generosidad económica. Si cada siete años se deben perdonar las deudas ¿para qué prestar a los más pobres, sabiendo que no tendrán tiempo para devolver lo que reciben? El texto responde que hay que prestarles precisamente por generosidad, por comunión interhumana, pues desde Dios todos los bienes de la tierra son comunes. En esa línea se sitúa el Padrenuestro de Jesús, donde los creyentes dicen a Dios perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos…

Desde ese fondo se entiende nueva ley del perdón y de la liberación sabática, que proclama la exigencia de liberar a todos los seres humanos. Más que el perdón de las deudas externas, importa ahora el perdón de la gran deuda de la vida, liberando a los esclavos cada siete años. La ley del jubileo (Lev 25) exigía la restitución de las tierras y bienes de un modo integral y completo, cada 49 años, compensando así las diferencias que han podido ir surgiendo en ese tiempo y repartiendo de nuevo las propiedades agrícolas fundamentales. Pues bien, para la libertad de un ser humano ese plazo era demasiado largo porque en ese tiempo, normalmente, un hombre muere, sin haber alcanzado la libertad.. Lógicamente, cada siete años hay que liberar a los esclavos, oprimidos…

[Principio] Cuando compres un esclavo hebreo, seis años te servirá;

pero al séptimo saldrá libre, gratuitamente.

Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con

él (Ex 21, 2‒ 3).

[Generosidad] Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá

seis años,

y al séptimo lo dejarás ir libre de ti.

Cuando lo dejes ir libre, no lo dejarás ir con las manos vacías.

Le proveerás generosamente de tus ovejas, de tu era y de tu

lagar.

Le darás de aquello con que Yahvé tu Dios te haya bendecido.

[Fuiste esclavo] Te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que

Yahvé tu Dios te rescató. Por eso, yo te mando esto hoy

(Dt 15, 12‒ 15)

Siete años es tiempo definitivo, límite máximo de toda servidumbre. Por seis años se puede mantener a un humano esclavo, utilizando sus servicios, pues siete años se podría encarcelar a un hombre que ha cometido delitos más graves. Pero hacerlo más extensamente sería destruirlo. A nadie se le puede cautivar, esclavizar o encarcelar más de siete años, pues más de ese tiempo supone destruir su vida, impedirle gozar de su existencia. Dentro de esta visión israelita del tiempo humano, una esclavitud o cárcel perpetua (para toda la vida) significaría lo mismo que la muerte: destrucción total de la persona.

− Esta ley se puede y debe aplicar, sin duda alguna, a la cárcel: toda privación de libertad que dure más de siete años resulta inadmisible, pues implica una destrucción irreparable de la vida humana.

− Esta ley bíblica admite la esclavitud como un mal menor, por un tiempo simbólicamente completo, es decir, por siete años. Mantenerla por más tiempo supondría destruir la dignidad de la existencia.

5. Doble moralidad, un jubileo para todos (Lev 25)

Conforme a la Biblia, el mayor bien del hombre es la libertar; por eso, aquel que roba a un hombre para venderlo o esclavizarlo es reo de muerte (Ex 21, 16). Quien robe a un hermano israelita, para explotarlo o venderlo morirá. Así extirparás la maldad de ti (Dt 24, 7). La gravedad del pecado viene definida por la dureza del castigo impuesto (pena de muerte).

La Biblia nos sitúa ante una sociedad propensa al robo de personas (como muestra el profeta Amós). Por eso resulta necesaria esta legislación, que actualmente debería aplicarse (evidentemente, sin pena de muerte) a toda forma de opresión humana, es decir, a todo “robo” de personas. Quien robe a un hermano para esclavizarle, quien oprima a los demás, de cualquier forma que sea, está destruyendo la misma raíz de la humanidad, aunque estrictamente hablando, algunos pasaje de la Biblia (como Lev 25, 39-46) suponen que ese pecado sólo alcanza toda su gravedad cuando se roba a un hermano israelita, no a un extraño. En el fondo, no sería pecado robar indios, negros o asiáticos, como ha pensado hasta hace casi un siglo nuestra ilustrada sociedad de occidente, que ha permitido la trata de esclavos negros y como de hecho sucede todavía, de otras formas, en nuestro tiempo, donde “los otros” (indios o negros, extraños) pueden ser de alguna forma sometidos o esclavizados.

Esta ley distingue establece una doble moralidad. Por un lado suaviza la condición de servidumbre para los israelitas, suprimiendo entre ellos casi la misma esclavitud, convirtiéndola en un servicio temporal. Por otro lado la endurece para las otras naciones (y para los extranjeros que habitan en la tierra de Israel), a los que se podría esclavizar. Esta doble norma ha seguido imperando o se ha re‒ introducido después entre las sociedades de herencia israelita (entre cristianos y musulmanes), que han permitido la esclavitud de los ajenos (y no de los miembros del propio grupo). Esta doble moralidad (nosotros bien, el Estado español nos protege; los otros que se aguanten o mueran…) sigue siendo una de las lacras mayores de la humanidad.

Teóricamente, la sociedad actual (al menos desde la Ilustración) declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero después, las diferencias económicas o culturales (incluso nacionales y religiosas) dividen a los hombres y mujeres, de forma que no todos son iguales de hecho ante la ley y ante la vida. Desde ese fondo se entiende la ley del Jubileo, que estableces la comunión (comunicación de bienes y personas) entre los miembros del propio pueblo. Ésta ha comenzado siendo una ley intrajudía, pero hay que extenderla con Jesús (cf. Lc 4, 18-19) a todos los hombres y pueblos (religiones, culturas) de la tierra:

Después contarás siete semanas de años, es decir, siete veces siete años, de modo que el tiempo de las siete semanas de años te serán cuarenta y nueve años. Entonces harás resonar la corneta el día del mes séptimo. En el día de la Expiación haréis resonar la corneta por todo vuestro país. Santificaréis el año cincuenta y pregonaréis en el país Libertad para todos sus habitantes. Este año os será de jubileo; volveréis cada uno a la posesión de su tierra, y cada uno de vosotros volverá a su familia... En este año de jubileo volveréis, cada uno a su posesión (Lev 25, 8‒ 13).

Conforme a la nueva ley, la verdadera libertad humana implica autonomía económica. Una libertad sin posesión agraria, sin hogar ni patria ni descanso familiar, resulta falsa. Según esta ley, la tierra es de Dios, es decir, de todos, y cada clan, cada familia, tienen derecho a poseer su parte, de manera que ella nunca puede convertirse en pura mercancía, comprándose o vendiéndose a perpetuidad. Por encima de las leyes concretas del derecho positivo y de todas las formas de conquista y enriquecimiento humano, la Biblia israelita ha destacado la exigencia de una posesión igualitaria de la tierra (de los bienes) entre los habitantes del país (del mundo entero). Sólo allí donde se pone un límite al enriquecimiento arbitrario de algunos y se protege la igualdad y comunión de todos los grupos (familias) dentro de la tierra se puede hablar de justicia y libertad. Es una hipocresía hablar de igualdad/libertad mientras se siga promoviendo un tipo de economía que lleva al endeudamiento o dependencia (marginación) de amplias capas de la población.