"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

El quid de la cuestión estriba en ir o no ir. La sagrada liturgia nos propone hoy la parábola evangélica de los dos hijos enviados por el padre a trabajar en su viña (cf. Mt 21, 28-32). De estos, uno le dice inmediatamente que sí, pero después no va; el otro, en cambio, rehúsa de momento, pero luego, arrepintiéndose, cumple el deseo paterno. Con esta parábola Jesús reafirma su predilección por los pecadores que se convierten, y nos enseña que se requiere humildad para acoger el don de la salvación. «No hagáis nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos» (Flp 2,3). Estos son los mismos sentimientos de Cristo, que, despojándose de la gloria divina por amor a nosotros, se hizo hombre y se humilló hasta morir crucificado (cf. Flp 2, 5-8). «El verbo utilizado -ekenosen- significa literalmente que “se vació a sí mismo” y pone bien de relieve la humildad profunda y el amor infinito de Jesús, el Siervo humilde por excelencia» (Benedicto XVI, Angelus: 28.09.08).

Se ve a las claras que quien al principio dijo no y al final terminó diciendo sí, es que se lo pensó dos veces. Vamos, que recapacitó, sopesó las cosas, cayó en la cuenta del figurón que había hecho desobedeciendo a su padre, se volvió atrás y terminó diciendo sí. En orden a la salvación no basta una adhesión puramente verbal, sino que se necesita echarle ganas, adoptar una actitud coherente, encarnada y verificada en la acción. Dentro de la Iglesia el sí en palabras y acciones tiene valor de vida eterna, y eso se cotiza mucho.

Es indudable que las palabras tienen una fuerza de convicción incomparable. Algo que también ocurre, y más por supuesto, con las imágenes. Por algo suele decirse que una imagen vale más que mil palabras. No se repara tanto, en cambio, cuando se añade que también hay palabras que valen por mil imágenes. Va en gustos, claro. Y en ganas de liar la madeja. Lo cierto es que tenemos por costumbre, y ocurre a menudo, afirmar del hombre que cumple lo que promete que es hombre de palabra, cuando acaso fuera preferible significar, más bien, que lo es porque resulta hombre de hechos.

Con ello estamos metidos de hoz y coz en el carácter apologético de las obras. De suerte que si las palabras necesitan a veces notas a pie de página para ser mejor entendidas, las obras, en cambio, o los hechos, que viene a ser lo mismo, o el hombre que cumple lo que promete –conducta que bien pudiera representar un canto al pragmatismo--, no necesitan fuerza probatoria alguna ni mayor ni menor, porque sus propias obras son la prueba irrefutable de que sus palabras iban, o van, en serio.

El sabio refranero avala de lleno cuanto expongo al sentenciar: «obras son amores y no buenas razones». De palabras está el mundo lleno. De obras que las avalen, no tanto desdichadamente. Se ve que nos tira más el blablablá, que arrimar el hombro; más el cantar la palinodia que el darle a la manivela. Este frecuente peligro lo desenmascaró con su divina sabiduría el propio Jesús al definir a los verdaderos discípulos suyos diciendo: «No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial» (Mt 7, 21). Nótese la diferencia entre decir y hacer, los dos verbos de la frase de Jesús apenas citada en Mateo: «No todo el que me diga- sino el que haga».

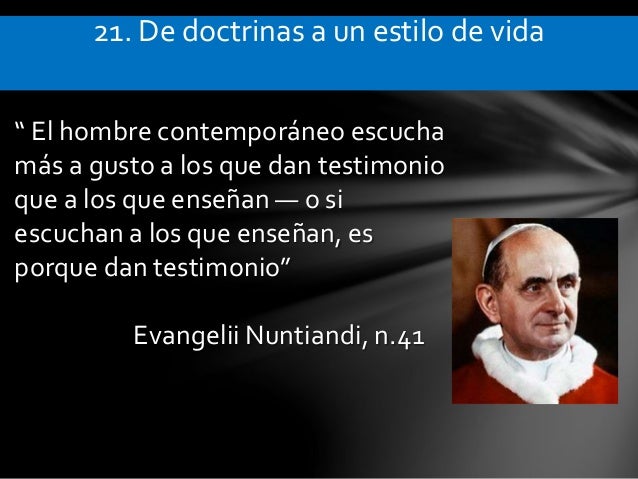

El beato Pablo VI, el de la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, esa carta magna de la evangelización en el mundo moderno, puso en circulación un dicho que san Juan Pablo II se encargó luego de repetir hasta la saciedad, y que tantos y tantos otros de esta hora nuestra posmoderna suelen airear para regocijo del respetable que asiente desde las butacas: «el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos» (n. 41). Las palabras, al fin y al cabo, pueden resultar ineficaces si falta el testimonio.

El cristianismo es, sin duda de ningún género, religión de palabras y de obras. De ambas a la vez, basadas siempre en la Palabra con mayúscula. A ella pertenecen sobremanera conceptos tan sacrosantos como los de la predicación, la evangelización y la catequesis. Se nutren mayormente de la Palabra, la exponen, la miman y cultivan para que llegue fresca y pura al corazón. Es cierto. Pero no lo es menos que el cristianismo se resuelve, a la postre, en obras. Ahí tenemos las de misericordia: «Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36). Ninguno de los dos extremos, pues, ha de quedar excluido. De modo que si las palabras apuntan con su poder profético a las obras, estas, por contra, las obras, refrendan, ratifican y certifican con su fuerza corroborante las palabras.

Viene todo esto a cuento de los dos hijos de la parábola de hoy. A uno y otro el padre dijo lo mismo: «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña» (Mt 21,28b.30). Sin embargo, la respuesta de uno y otro fue diferente. La del primero sonó así: «’No quiero’, pero después se arrepintió y fue» (v.29). La del segundo tuvo distinto timbre: «’Voy, Señor’, y no fue» (v.30b). La solución llega acto seguido, cuando Jesús pregunta: « ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? » --«El primero»-- le dicen» (v.31). Acertada respuesta, ciertamente. Dan en la diana. Lo difícil es cuando hay que bajar parábola en mano al reino de la praxis.

La explicación de esta parábola ofrece en los santos Padres de la Iglesia, por ejemplo, matices sutiles y tonalidades diversas y hasta divertidas. El hijo mayor representa a los gentiles y el menor a los judíos. Para san Hilario de Poitiers, el mayor tendría que ver con los fariseos, o con quienes se hallan influidos por su enseñanza; detrás del más joven, en cambio, estarían los publicanos y pecadores. Y ciertamente no deja de sorprender que publicanos y pecadores creyeran en Cristo antes incluso que los sacerdotes, demasiado arrogantes ellos, la verdad, pero, a fin de cuentas, inmersos todo el día en declarar la divina Palabra.

Otra lección de las que la parábola hoy nos deja, al menos para el que quiera entender, es esta: mejor es cumplir la justicia de Dios sin haberlo prometido que prometerlo y luego no cumplir. O sea, que nos vamos directamente al refrán de «obras son amores y no buenas razones». El hijo que primero rehúsa trabajar pero después se arrepiente está claro que hace la voluntad del padre. En cambio el que promete que irá, pero a la postre no va, es reprendido, además de resultar un redomado mentiroso. Ni siquiera después de que los publicanos y las prostitutas hubieran creído, creyeron los jefes judíos. Ellos, por tanto, se vieron así privados de toda excusa.

El autor anónimo de la patrística que en su Obra incompleta sobre el Evangelio de Mateo se ocupó de estos versillos de san Mateo es harto elocuente: ¿Acaso vosotros, fariseos, que teníais la justicia de las Escrituras, que dirigíais al pueblo, que parecíais los seguidores de toda justicia, estabais más libres de pecado que ellos (publicanos y prostitutas), para que ellos creyeran en Cristo y vosotros no? Todo lo contrario. Vosotros, que no quisisteis precederlos ni seguirlos en la fe, sois más contrarios a Dios, más soberbios, más amantes de la vanagloria y más duros de pelar. Gran confusión es para los sacerdotes y para todo el clero que los laicos sean hallados más fieles y más justos que ellos (cf. o. c., 40: PG 56,851).

Es decir, que la crítica de este autor anónimo pasa de los sacerdotes judíos al clero cristiano, como, mutatis mutandis, cabría suponer hoy, en la Iglesia, del clero a los laicos. Al igual que ocurre con Orígenes, él está muy sensibilizado respecto al tema de la deshonestidad y corrupción en la jerarquía de la Iglesia. San Juan Crisóstomo, por su parte, abunda en la idea y en el contraste entre publicanos y fariseos. «A vosotros (fariseos) vino, no a ellos (publicanos). Vosotros no creísteis, y esto no les escandalizó a ellos. Ellos creyeron, y esto no os aprovechó a vosotros» (Homilías sobre el Ev. de Mateo, 67,2).

Probablemente haya ocurrido siempre así, no lo sé, lo cierto es que a menudo se encuentra uno con fieles a quienes una desgracia, una catástrofe, un revés inesperado, una prueba dura de la vida, en fin, les ha hecho entrar dentro de sí mismos y prometerle al Señor a partir de entonces, qué sé yo, rezar un rosario todos los días, o dar limosna a los pobres una vez al mes. El caso es que al cabo de los años esa promesa, que demasiado a menudo pasa por ser un voto hecho al Señor, empieza a resentirse y a ralear hasta prácticamente desaparecer. Es claro, pues, que el espíritu de la parábola de hoy dicta su norma y su modus operandi: mejor es no prometer, que prometer y no cumplir (o cumplir mal).

Para no ser hombre de palabra, mejor será no darla. Es decir, no prometer lo que uno sabe, o intuye, o presume que le resultará difícil, por no decir imposible, cumplir. Claro que todo esto, una vez metidos de lleno en el orden de la Gracia, se antoja posible y hasta reversible con tal de abismarse en el misterio de Cristo. Escribiendo a los Filipenses, el apóstol san Pablo, traza precisamente en el fragmento de la segunda lectura de hoy, un plan de actitudes para tener los mismos sentimientos de Cristo «siendo todos –dice—del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos» (Flp 2,2).

La coherencia con lo prometido será flor de mucho jardín si cada uno busca el interés de los demás por encima del propio, que tampoco es cosa menor; si aspiramos a la unidad en la humildad; si, por último, le echamos ganas a mantenernos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. San Pablo da con la clave maestra para alcanzar lo que a primera vista pudiera parecer imposible: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» (Flp 2,5).

También te puede interesar

"Tiene uno la suerte de haber conocido en él a un santo"

Beato Cardenal Pironio, "teólogo de la Verdad y de los signos de los tiempos"

Obispo emérito prelado de Cafayate (Argentina)

Monseñor Mariano Moreno: "Gozaba haciendo felices a los demás"

Lo último

Trilogía de cuentos: Navidad, Año Nuevo y Epifanía

Cuento de Año Nuevo: Una gata en la Abadía de los espejos