Audaz relectura del cristianismo (34). Ecumenismo, ayer y hoy

Muchos cristianos, persuadidos de que Cristo quiso una sola iglesia y oró por ella, sienten un profundo malestar ante el “escándalo” de tantas divisiones internas, como si ese mismo Cristo estuviera roto. Esa misma conciencia de escándalo es la que gestó a lo largo del s. XIX, y sobre todo en los comienzos del XX, el movimiento ecuménico como un camino de reflexión y oración para denunciar la desunión y trabajar juntos por el deseado retorno a la unidad de los cristianos.

El ecumenismo en mis genes culturales

El tema me resulta muy cercano por mi dedicación juvenil a su estudio durante cuatro semestres en París y dos más en Ginebra, incluido un largo trabajo de campo en una comunidad baptista-congregacionalista-metodista de Bristol. En el decurso de los años 1967-1970, tras asistir a centenares de conferencias y lecciones “magistrales” sobre los temas más controvertidos del cristianismo en las distintas Iglesias y congregaciones, una idea fue sedimentando lentamente en mi mente hasta perfilarse como la clave para entender el movimiento ecuménico, tan necesario para la comprensión de la unidad de los cristianos querida por Cristo.

Nueva perspectiva

Desde la atalaya de nuestro tiempo, no es difícil ver que tales rupturas se debieron, sobre todo, a conveniencias muy complejas y respondieron a intereses que apenas tenían puntos tangenciales con el dogma y, desde luego, poco o nada que ver con la genuina fe cristiana.

En cuanto a los desencadenantes del Cisma de Oriente, a la altura de un tiempo en el que la Iglesia pretende sobrevivir, deberíamos tener muy claro que la fuerza del cristianismo reside en el testimonio de la vida del pueblo de Dios y que toda jurisdicción eclesial ha de orientarse decididamente a servir a ese pueblo. En otras palabras, el poder de “atar y desatar” apenas desempeña papel alguno en un teatro cuyos protagonistas están llamados a “lavar los pies” y a servir. Situados en este contexto, resulta ridículo pararse a discutir quién detenta un poder que sería en todo caso usurpador, mientras que lo correcto y edificante es preocuparse por servir más y mejor a sus semejantes, sin parar mientes en su condición social, económica y religiosa.

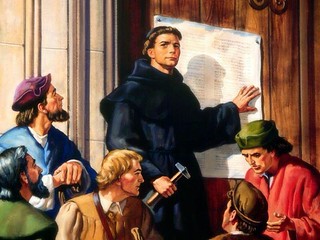

Tengo la impresión de que para un creyente comprometido de nuestro tiempo el hecho de que el papa sea una especie de emperador o rey con capacidad para hablar “ex cathedra”, de forma infalible, en determinados supuestos no es más que un adorno tan pintoresco como su tiara, su báculo y su forma de vestirse. Su autoridad real dependerá, en última instancia, de cómo refleje en su vida y en sus palabras el mensaje salvador del Evangelio. Por otro lado, las acaloradas discusiones teológicas de Lutero con los más conspicuos teólogos de la Contrarreforma hoy no lograrían más que hacernos sonreír.

Hoy vivimos inmersos en el gozo de espectaculares logros en todo lo que se refiere al cultivo del cuerpo y al progreso de la economía y, al mismo tiempo, somos víctimas de un afán desaforado de acaparamiento que causa estragos en nuestro entorno, con el resultado de multitudes de obesos y de nutridas poblaciones famélicas, valga el oxímoron aparente.

Es tal el lodazal de injusticia en que vivimos que la sola idea de un Dios que proceda como nosotros a la hora impartir su justicia nos resulta repelente y hasta nos aterra. De ahí que no proceda concebir a Dios como juez (solo un idiota podría haber creado el mundo para tener que juzgarlo) y, menos aún, valorar la misión de Jesús de Nazaret como la de un predestinado a morir en la cruz para cargar con los pecados del mundo. Ni Dios es ese idiota cruel que se recrea en salvar y condenar, ni la cruz de Jesús puede ser el despropósito del triunfo de la venganza soterrada de un ídolo sediento de sangre.

En este contexto, el ecumenismo se me muestra hoy como un gigantesco esfuerzo por lograr que los diferentes caminen juntos y al unísono. Aunque portemos mochilas con intendencias distintas, el camino de peregrinaje, el camino de salvación, el camino de humanización, es el mismo para todos. Solo caminando juntos lograremos que la hermosa “unidad” de los creyentes, aquella por la que oraba el Cristo de nuestra fe con tanto fervor, muestre a los hombres de hoy su esplendor y su fuerza.

Las fracturas históricas de los cristianos son irreversibles. Aun habiendo nacido de motivos pragmáticos, supuestamente teológicos, el acontecer histórico les ha dado carta de naturaleza hasta convertirse en formas de vida legítimas. De ahí que debamos dar un giro de ciento ochenta grados al tratar de entenderlas como escándalo para valorarlas como la eclosión de las enormes potencialidades de un cristianismo capaz de encarnarse absolutamente en todas las culturas y en todas las formas de vivir nuestra irrenunciable humanidad.

En consecuencia, la meta del ecumenismo no puede cifrarse en que todos arribemos a un mismo puerto, en que todos profesemos un credo determinado y nos sometamos a un único poder jurídico, como pretendió en los orígenes de este movimiento la Iglesia católica al esperar que los “hermanos separados” volvieran de nuevo a su seno, sino en que todos, como hermanos, oremos juntos.

Quedémonos hoy con que no deben escandalizarnos ni desalentarnos las diferencias de nuestras creencias y prácticas religiosas. De atenernos a esas diferencias, seguramente hay separaciones más hondas y radicales entre los miembros de una misma confesión. El movimiento ecuménico nos invita a esforzarnos por conseguir sus objetivos orando durante ocho días. Orar juntos es signo de la unidad que se invoca e implora, la que nos lleva a obrar en cristiano. Nunca estarán separados los cristianos que oren juntos.