Lo que importa - 80

Dulce Navidad…

Si a mí no me gusta lo dulce, pongo por caso, y todos los hombres tuvieran los mismos gustos que yo, ¡aviadas irían las fábricas de caramelos y las pastelerías! La diversidad es siempre enriquecedora. La envergadura del ser humano es enorme en todas las dimensiones de la vida. Sus potencialidades apuntan hacia muchas metas, muchas riquezas. Aunque haya parecidos entre los seres humanos y los gustos sean muchas veces similares, no hay dos rostros totalmente idénticos ni siquiera en el caso de los hermanos gemelos. Las diferencias de nuestras formas de ser ramifican nuestras fuerzas para actuar en muy diferentes direcciones.

Deseos de unidad

Ello no es óbice para que muchas veces, sobre todo cuando sentimos que pesadas cargas de responsabilidad oprimen nuestro espíritu, nos guste que todos piensen y sientan lo mismo que nosotros, se preocupen por las mismas cosas y unan sus manos a las nuestras para conseguirlas. Viene todo esto a cuenta de cuanto hemos afirmado refiriéndonos hace poco a la unidad de los cristianos con motivo de la celebración de la semana de oración por esa unidad y de cuanto animará los próximos post de este blog. Pero ¡qué difícil es aceptar realmente las diferencias de otros, del orden que sean, y mucho más encajarlas en un sistema de pensamiento y de vida en el que podamos sentirnos cómodos!

Refiriéndose a fray Eladio Chávarri O.P., a quien ya he aludido en más de una ocasión en este blog, su discípulo más destacado, Baldomero López (Baldo), dice que era “un profesor abierto a la innovación y, lógicamente, muy tolerante”, cosa que explica de la siguiente manera: “El sistema de pensamiento que elaboró (los valores y contravalores) tiene como un axioma el valor incuestionable de las diferencias, porque ninguna realidad, existente en el pasado o en el presente, encarna ella sola toda la riqueza de un ser, ya sean liturgias, sistemas filosóficos o científicos, juegos, vestiduras, comidas, justicias, sistemas sociales, políticos o económicos… A ello se añade el hecho de que el ser que está por descubrirse hasta que se extinga la especie humana es posiblemente muy superior al ya aparecido”.

Aceptar al diferente y asimilar sus diferencias

Por mi parte, pienso que el mayor reto que se le plantea a un cristiano que quiera vivir a fondo su cristianismo en nuestro tiempo es precisamente la aceptación de la diferencia del otro. Estamos muy acostumbrados, en lo que a Dios se refiere, a referirnos a él como si fuera solo un Dios nuestro, el de nuestro credo y el de nuestra iglesia, a veces incluso el mío propio.

De ahí que sea muy normal entre los cristianos sentirse “elegidos” por Dios y, en consecuencia, que muchos de ellos se acoracen, se amurallen o se encorseten en un pequeño recinto de la realidad. Teniendo a Dios de su parte, se sienten a gusto y protegidos al tiempo que dueños del mundo entero. Todo ello suena obviamente a fundamentalismo, a integrismo. Muchas iglesias y creencias se alejan de la realidad histórica del hombre precisamente por sentirse ellas mismas privilegiadas, elegidas, segregadas, exclusivas.

Desgraciadamente lo sufrimos en nuestro tiempo cuando a una parte no pequeña del catolicismo actual le produce sarpullidos que el papa Francisco salga de las murallas vaticanas y humanas, se despoje de corsés y dirija una mirada diáfana para envolver en su afecto humano y en su preocupación pastoral cuanto hay más allá de los estrictos límites que imponen los dogmas y el derecho canónico, demostrando con ello que es permeable a la forma de pensar y de vivir de cuantos están fuera de los recintos eclesiales y no se acoplan a sus meticulosas ordenanzas.

Cuando uno se adentra en los Evangelios sin ningún interés espurio de por medio, lo mismo que cuando se esfuerza seriamente por conseguir mejorar la vida humana, no puede enclaustrarse en definiciones axiomáticas. Chávarri huye de los corsés en que las definiciones encierran los seres.

Lo procedente para un buen desarrollo de la condición humana es abrir puertas y ventanas a fin de poder apropiarse los valores que nos aportan los seres y acorazarse, eso sí, frente a los contravalores que aquellos llevan aparejados como pesados fardos. La dogmática, al encorsetar la fe, y el derecho canónico, al milimetrar la praxis eclesial, han causado grave perjuicio no solo a la vida de los creyentes y a la Iglesia católica a lo largo de su trayectoria histórica, sino también al desarrollo conveniente de la vida humana.

Dios de todos y de todo

El creyente bien orientado cree en un Dios que debe serlo, al mismo tiempo, no solo de todos los seres humanos habidos y por haber, sino también de todas las cosas y de todos los mundos posibles. Sustraer una parte de lo existente, sea hombre, animal o cosa, a su acción creadora y salvadora, por mínima que sea, convierte la fe automáticamente en recinto de intereses parciales mezquinos. Al hacerlo, uno se coloca fuera del hermoso tablero de ajedrez que es la vida para convertirse en pasivo espectador del entretenido y fructífero juego de tú a tú entre el Dios verdadero y su criatura. De ahí que cuanto es el mundo y cuanto es el hombre deba encontrar acomodo en la fe cristiana.

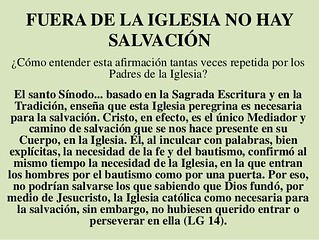

¡Cuánto daño se ha hecho al afirmar tajantemente que “fuera de la Iglesia no hay salvación”! Esa Iglesia, claro está, es la católica. Se trata de una afirmación tan rotundamente excluyente que, para esquivar los acantilados que preconiza, requiere una excepción un tanto inaudita, la de quienes, estando fuera de ella (¿?), han vivido en el error de buena fe, como si asentar la propia vida sobre arenas movedizas se hiciera algunas veces a sabiendas. Afortunadamente, solo una gran miopía permitiría hoy afirmar tal barbaridad, a menos que por la Iglesia católica del aforismo en cuestión se entienda toda la creación, en cuyo caso estaría fuera de lugar tan rotunda afirmación.

Los seres humanos somos muy diferentes, como también lo son nuestros pensamientos, gustos, costumbres y enfoques de la vida. Nuestras diferencias, lejos de conducirnos al caos, son prueba fehaciente de la enorme envergadura que nos otorga nuestra condición humana. El desarrollo de todas las potencialidades del ser humano es una tarea común de la que nos beneficiamos todos. Nadie puede ser al mismo tiempo un elocuente predicador, un exquisito cocinero, un meticuloso pastelero, un imaginativo ingeniero, un sólido albañil o un eficiente agricultor. Los millones de valores que anidan en todas las vertientes de nuestra vida nos ayudan a crecer y nos ennoblecen, mientras que sus correspondientes contravalores pueden achicarnos y envilecernos.

La vida humana es una pugna incesante que se desencadena en el meollo de los comportamientos humanos, con valores a conseguir a base de esfuerzos sostenidos y contravalores que nos tientan con oropeles. Mal que bien, perdiendo incluso batallas, los seres humanos vamos ganando poco a poco la guerra de la mejora de nuestra vida tras afrontar, por un lado, los embates a que nos somete una naturaleza siempre en ebullición y contrarrestar, por otro, las barbaridades que nosotros mismos, seducidos por lo fácil y placentero, cometemos a lo largo de nuestro peregrinaje.

La fraternidad universal

La fraternidad que predica el cristianismo es rigurosamente universal. Nadie puede quedar fuera de la cobertura del amor de un Dios que se desborda en la creación. La salvación que nos ofrece el Evangelio certifica la cercanía incondicional de un padre común que humaniza nuestros comportamientos. El cristianismo es eficaz únicamente cuando los cristianos, sea cual sea su condición física y social, se comportan humanamente, cuando su actividad tiende a enriquecer todas las vertientes vitales del hombre. La voluntad de Dios, nuestro padre, es que tengamos vida y la tengamos abundante. De no conducirnos a la plenitud de nuestro ser, aunque nunca la alcancemos del todo, el cristianismo se reduciría a un “ismo” de tantos, a un pesado entretenimiento especulativo, a un tedioso juego rutinario.

Quedémonos hoy con algo tan evidente como que las diferencias enriquecen nuestra condición y con que una religión que se precie debe adaptarse a ellas y asimilarlas. De hecho, el mensaje evangélico discurre no solo por cauces muy diferentes dentro del mismo cristianismo formal (catolicismo, ortodoxia, protestantismo y anglicanismo), sino también por los de quienes, sin considerarse formalmente cristianos, tratan de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos,

lo hagan como voluntarios o ejerciendo debidamente alguna profesión. Para que el mensaje evangélico se encarne y salve la condición humana debe ser muy moldeable. La fe auténtica, la que realmente es vida, hace al cristiano, sea cual sea su confesión, más tolerante, participativo y generoso. A los miembros de otras confesiones e incluso a quienes reniegan de toda religión el cristiano católico debe ofrecerles el testimonio vivo de la ejemplaridad de un comportamiento claramente al servicio del hombre.

El sello indeleble de pertenecer a la familia de Dios no nos lo imprime el ADN, ni las condiciones sociales en que nacemos, ni el tipo de sociedad en que crecemos y ni siquiera la adscripción bautismal a una determinada confesión religiosa, sino el hecho de ser criaturas que, afortunadamente, ni en esta vida ni en la que venga después, pueden evadirse de las manos de Dios.

También te puede interesar

Lo que importa - 80

Dulce Navidad…

Lo que importa - 79

Reto jugoso…

Lo que importa - 78

Concordia, concordia y más concordia…

Lo que importa - 77

Carta abierta al señor Zornoza

Lo último

Última Audiencia Jubilar

"Nuestra tarea es generar, no robar": El Papa denuncia que la riqueza "está en manos de muy pocos"