Ante la tumba de Francisco: un Papa que sigue vivo en el corazón del pueblo

"El pueblo reza por un Papa sinodal que no olvide a los pobres"

"Francisco, el Papa del pueblo, dejó el listón tan alto que encontrar a alguien a su altura, un Francisco II, parece hoy una quimera"

"Todos, de una u otra manera, buscaban tocar, aunque fuera con el alma, el legado de un Papa que no solo predicó la misericordia, sino que la encarnó"

"Entre la multitud, me crucé con una figura inesperada: el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto emérito del dicasterio de Obispos"

"Necesitamos un Papa que, como él, camine con los empobrecidos, con los desheredados, con los crucificados de la tierra"

Ayer, por fin, pude cumplir un anhelo que llevaba días guardado en el corazón: acercarme a rezar ante la tumba de mi Papa preferido, Francisco. No fue una visita cualquiera, sino un encuentro íntimo, un momento de comunión con el hombre que, con su vida y su testimonio, transformó la Iglesia en el fondo y en las formas.

Francisco, el Papa del pueblo, dejó el listón tan alto que encontrar a alguien a su altura, un Francisco II, parece hoy una quimera. Sobre todo, cuando sus cardenales se dejan atraer por los cantos de sirena de los rigoristas (bien engrasados por dinero del MAGA) y no terminan de encontrar el líder que les represente y aglutine sus votos.

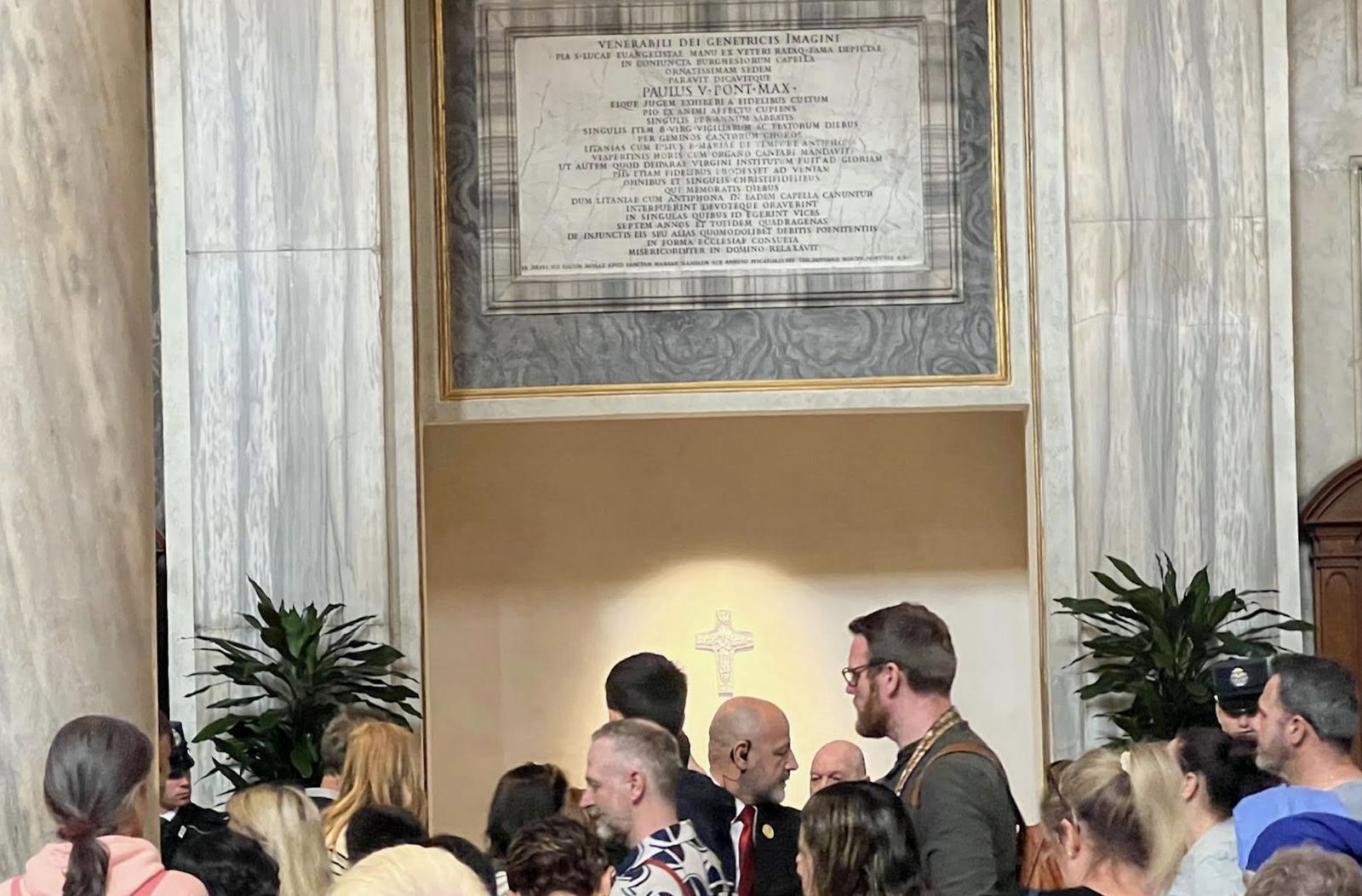

Pero ese Francisco II es el Papa que la gente sigue anhelando, el que sigue convocando corazones, como lo demostró la larga cola de más de una hora que, este domingo, serpenteaba en el atrio y en el interior de la basílica de Santa María la Mayor para rendirle homenaje.

En esa fila, que avanzaba con paciencia y reverencia, se respiraba una diversidad que solo Francisco podía reunir. Había jóvenes con mochilas al hombro, cargados de sueños y preguntas; ancianos apoyados en sus bastones, con los ojos llenos de recuerdos; madres y padres que sostenían a sus bebés, como si quisieran que sus pequeños absorbieran algo de la santidad de aquel hombre; monjas con hábitos desgastados por el servicio, curas con el rostro curtido por la vida pastoral.

Todos, de una u otra manera, buscaban tocar, aunque fuera con el alma, el legado de un Papa que no solo predicó la misericordia, sino que la encarnó. Todos, en esa procesión espontánea, dábamos testimonio de que Francisco no fue solo un líder, sino un hermano, un padre, un amigo.

Entre la multitud, me crucé con una figura inesperada: el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto emérito del dicasterio de Obispos. Allí estaba, rezando ante la tumba, sin necesidad de hacer cola, como si su púrpura le otorgara un pase directo al corazón de la memoria de Francisco. Qué paradoja, qué ironía. En vida, Ouellet fue uno de los que miraban con recelo al Papa argentino, uno de los que criticaban sus gestos, sus palabras, su audacia para desmontar las estructuras rancias de la Curia.

Asumía su liderazgo a regañadientes, con el ceño fruncido y el corazón a medio abrir. Y, sin embargo, allí estaba, postrado ante el mismo hombre al que no siempre supo comprender. Quizás, en ese silencio ante la tumba, también él reconocía la grandeza de Francisco, su capacidad para ser puente en un mundo de muros, su valentía para ser pastor en un tiempo de lobos.

Había mucha gente rezando, pero también llorando. Llorando por el Papa que nos ha dejado huérfanos, por el pastor que olía a oveja, que renunció a los palacios para caminar con los últimos. Había lágrimas de gratitud, pero también de nostalgia, de esa orfandad que se siente cuando un guía excepcional se marcha. Algunos depositaban flores, otros dejaban cartas, pequeños rosarios, fotos.

Una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas, me confesó entre sollozos que Francisco le había devuelto la fe en la Iglesia. “Él me enseñó que Dios no está en los templos, sino en los pobres”, me dijo, mientras apretaba un crucifijo contra su pecho. Su testimonio me estremeció, porque en él resonaba el eco de tantas historias que Francisco tocó con su vida.

Sentado en un banco de Santa María la Mayor, con la mirada fija en la sencilla tumba de Francisco, me dejé llevar por la emoción. La basílica, con su majestuosidad sobria, parecía envolverme en un abrazo silencioso. Allí, en ese rincón sagrado, le pedí a Francisco por mis intenciones particulares: por mi familia, por mis luchas, por mis sueños, por mis dudas.

Pero, sobre todo, le pedí por su sucesor. Le pedí que, desde el cielo, interceda ante los cardenales, que los libre de sus miedos, de sus cálculos, de sus timideces. Que los empuje a elegir a un Papa sinodal, un Papa que no se enrede en los pasillos de la Curia, sino que confíe en el santo pueblo de Dios, en esa Iglesia viva que late en las periferias.

Porque, si no, la Iglesia no tiene futuro. La primavera de Francisco, esa brisa de esperanza que recorrió el mundo, corre el riesgo de agostarse sin dar los frutos que soñamos. Necesitamos un Papa que, como él, camine con los empobrecidos, con los desheredados, con los crucificados de la tierra. Un Papa que no tema ensuciarse las manos, que no huya de las heridas del mundo, que no se refugie en los muros de la institución. Un Papa que, como Francisco, sea capaz de mirar a los ojos a los descartados y decirles: “Tú eres importante. Tú eres amado. Tú eres Iglesia”.

Francisco ya no está físicamente entre nosotros, pero su espíritu sigue vivo. Lo vi en los ojos de la gente en la cola, en las lágrimas de los que rezaban, en el silencio respetuoso de los que depositaban sus ofrendas. Lo sentí en mi propio corazón, que latía con gratitud y con esperanza. Porque Francisco no fue solo un Papa. Fue un profeta que nos enseñó a soñar con una Iglesia pobre y para los pobres. Fue un hermano que nos mostró que la santidad está en las cosas pequeñas, en los gestos cotidianos, en la ternura. Fue un padre que nos abrazó a todos, sin importar nuestras fragilidades.

Desde su tumba, Francisco sigue susurrándonos: “No tengan miedo. La Iglesia es de todos. La Iglesia es pueblo”. Su voz, aunque ahora resuene desde la eternidad, no se apaga. Nos sigue llamando a ser valientes, a ser fieles al Evangelio, a ser constructores de fraternidad en un mundo herido. Nos sigue recordando que el Reino de Dios no se edifica con poder, sino con servicio.

Salí de Santa María la Mayor con el corazón lleno. Lleno de gratitud por haber conocido a Francisco y haber compartido y apoyado su primavera. Lleno de esperanza por la Iglesia que él soñó y que, estoy seguro, seguirá floreciendo, a pesar de las tormentas. Lleno de fe en que, desde el cielo, Francisco seguirá guiándonos, con su sonrisa humilde y su corazón de pastor. Que su intercesión nos sostenga. Que su valentía nos inspire. Y que su amor por los últimos nos recuerde, siempre, el camino. Amén.