Pentecostés 2025

“[…] ¿qué me impide ser bautizado?” (Hch 8,36b)

Triduo Pascual 2025

Durante un tiempo de exilio en Madrid, el filósofo Ignacio Ellacuría (1930-1989), reflexionaba sobre el cúmulo de sufrimiento y sobre la constante de este en la historia. Meses antes de su asesinato, se preguntaba por la guerra y por cómo puede tener sentido tanto dolor e injusticia. Más que pensar en una lógica oculta que debe ser descubierta, el filósofo optó por leer la realidad desde la óptica del crucificado, actuando en consecuencia: "[...] la envidia, el revanchismo o el odio. Los revolucionarios, a veces, son movidos por esas fuerzas, y un cristiano debe decir en todo momento que un amor comprometido puede ser tan revolucionario o más que cualquier otro sentimiento de esa especie" [1].

La historia de la muerte de Jesús ha servido, muchas veces, como paradigma de asunción del dolor. Ha sido releída durante siglos casi como una oda al sufrimiento. En este sentido, tuvieron razón los críticos del cristianismo al acusarlo de "distracción" en la consecución de la felicidad pues fue ese el resultado de una falsa adoración de la cruz. Un instrumento de tortura fue aplicado a múltiples realidades de la vida, no para combatir el sufrimiento, sino para aceptarlo con resignación. Era el continuum de la vida, como lo pensaba Schopenhauer y, en cierta manera, el mismo Nietzsche para quien la humanidad había sido engañada con el ídolo de la cruz y había venerado lo inverso a todo lo que, realmente, le proveería de un futuro [2]. Fue ese el resultado de leer la Pasión como relato aislado del resto de la trama evangélica.

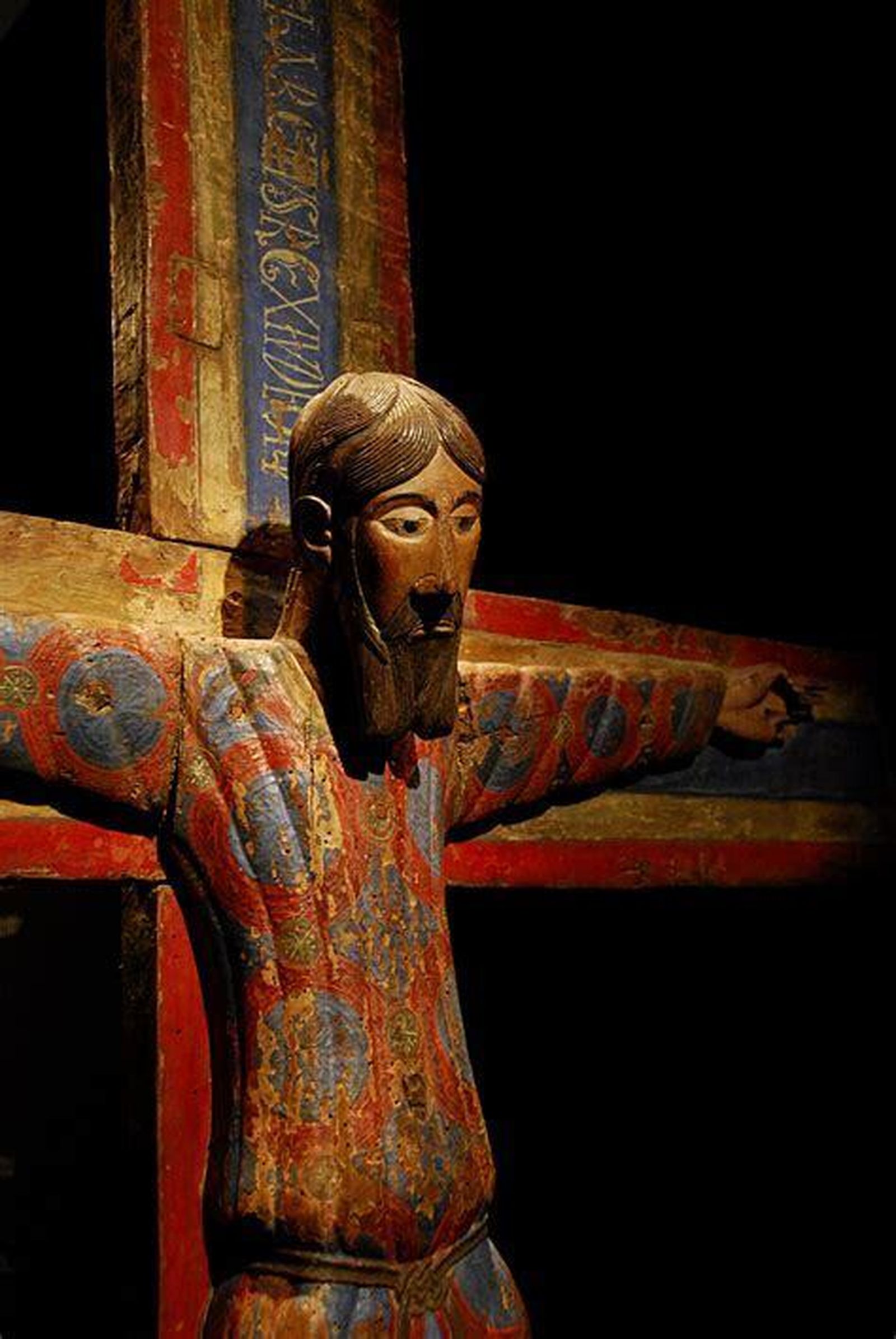

El texto que hemos escuchado, momento álgido en el proceso de juicio de Jesús (Jn 19,1-11), revela, por el contrario, el culmen de una historia de compromiso. La muerte de Jesús, su asesinato, es consecuencia de su vida. No es producto de un dios sádico que ha planeado la muerte de su hijo ni de un profeta masoquista que quiere llevarnos a todos por sus sendas. Más bien, es el punto final -aparentemente- de quien ha enfrentado a los poderosos de este mundo. Cara a cara con el poder romano es interrogado, "Dios" y el "César" se ponen frente a frente, Jesús y Pilato discurren en un diálogo a profundidad, propio del cuarto evangelio, donde se evidencia que Jesús es rey, sí, pero no como lo piensa Roma. Así, coronado de espinas, golpeado y humillado, anuncia un reino que rompe con la espiral de la violencia, una manera inversa de comprender la sociedad pues rehúye del poder y la fuerza.

La auténtica "adoración de la cruz" es motivada por un amor comprometido, que se sale de la lógica de la venganza y se inscribe en un proyecto mayor. Para los cristianos, bajar de la cruz a los crucificados de la historia es la mejor manera de honrar la muerte de Jesús pues, desde ahí, se contempla su ministerio como una batalla contra el mal, contra el dolor y el sufrimiento. Este es un auténtico proyecto de humanidad que puede exclamar Ecce homo, "¡Aquí tienen al hombre!". Es así como se prodiga vida:

En el que tiene hambre y sed, en el encarcelado y desaparecido, en el que es perseguido hasta la muerte por causa de la justicia y para que no siga reinando la injusticia, en el que es pobre porque ha sido despojado, en ése se esconde y aparece Jesús. En él se da el gran signo de los tiempos, precisamente en su opaca y ambigua transparencia [3].

Referencias

[1] I. Ellacuría, "El pueblo crucificado signo de los tiempos": Carta a las Iglesias desde el Salvador 10/207 (1989) p. 6.

[2] Cf. F. Nietzsche, Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es, Madrid: Alianza Editorial, 2005, p. 18.

[3] I. Ellacuría, "El pueblo crucificado signo de los tiempos", p. 4.

También te puede interesar

Pentecostés 2025

“[…] ¿qué me impide ser bautizado?” (Hch 8,36b)

Fallecimiento del Obispo de Roma

In memoriam: "La revolución de la ternura"

Triduo Pascual 2025

Domingo de Pascua: "No está aquí" (Lc 24,6)

Triduo Pascual 2025

Viernes Santo: "¡Aquí tienen al hombre!" (Jn 19,5)

Lo último