"La permanencia de Jesús en la cruz es una forma de vivir la impotencia hasta el fondo"

«¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!». Es la mirada pagana la que reconoce al Santo

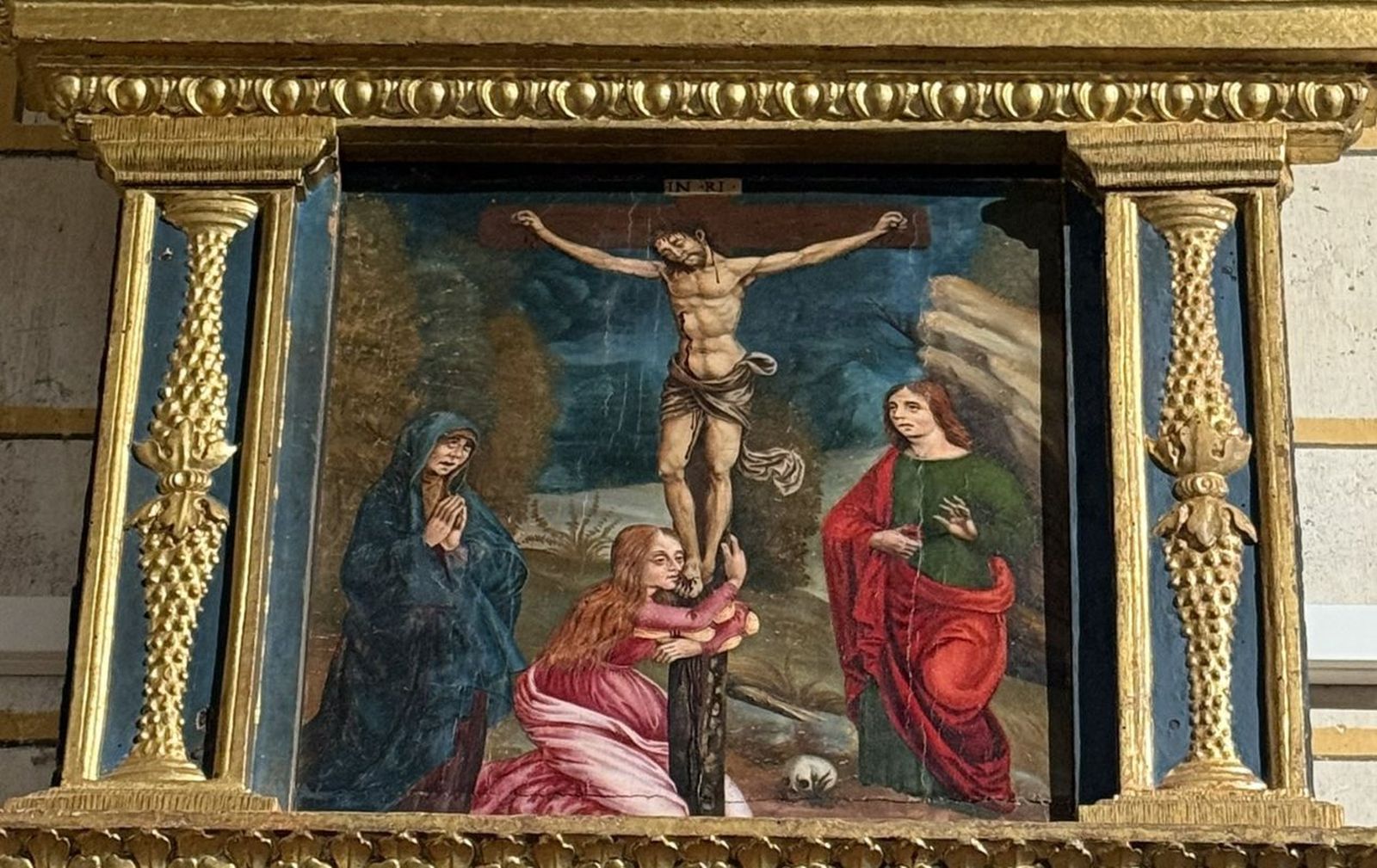

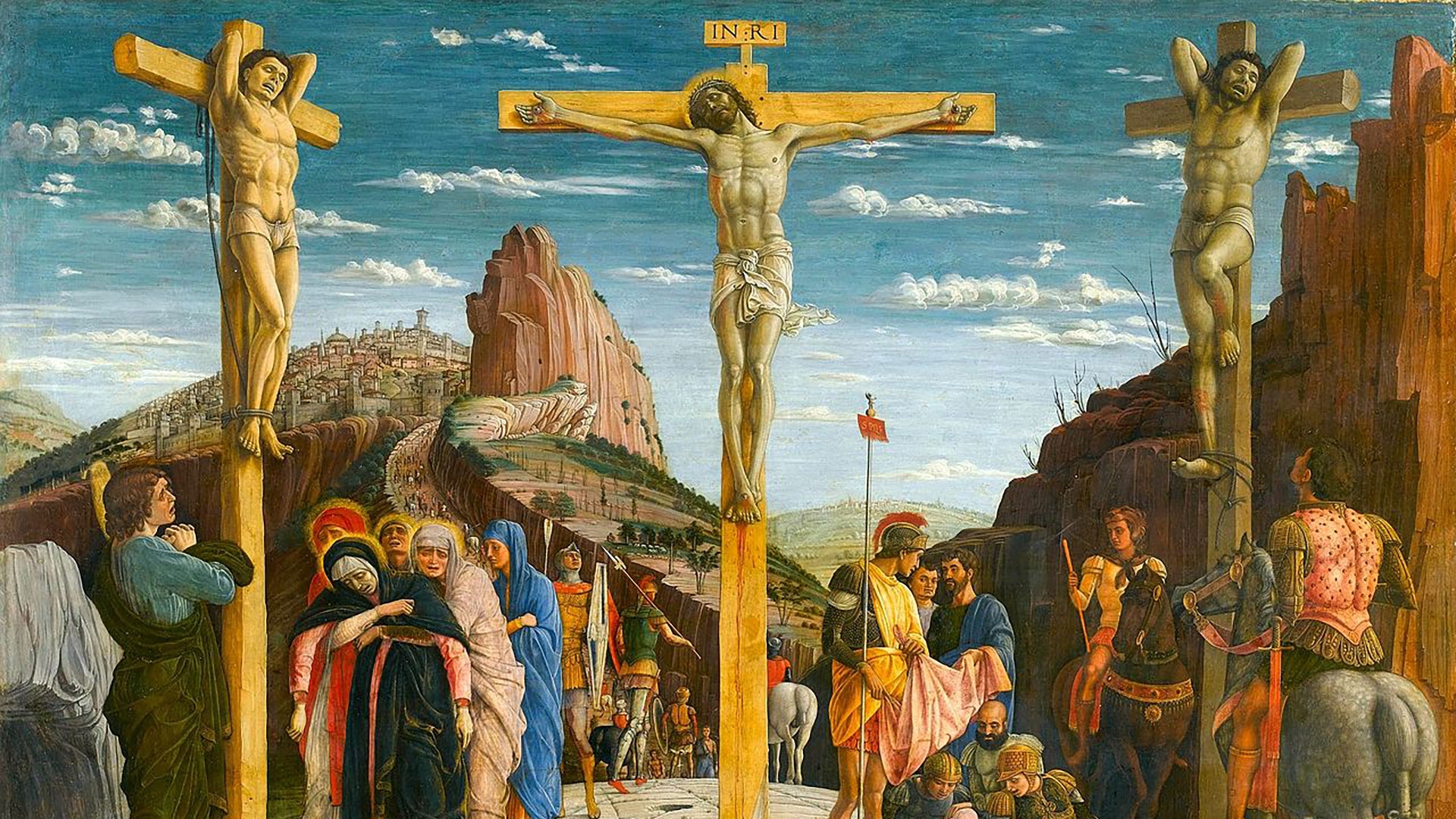

Jesús está en la cruz, expuesto. Clavado, ya no actúa: reacciona. La cruz es fija, inmóvil. Pero todo a su alrededor se mueve: las palabras, los cuerpos, las miradas. Es el mundo que lo mira, lo mide, lo juzga. Junto a él, otros dos crucificados. Él es «contado entre los malhechores». Jesús es confundido con los culpables. Su cruz no se distingue. Es una de las tres, aunque está en el centro. Parece una nota de arquitectura.

A su alrededor, la burla continúa. Los que pasan sacuden la cabeza. Es un gesto antiguo, de desprecio, de distancia. Y dicen: «¡Eh, tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz!». Es la forma en que se invierten las palabras pronunciadas por Jesús o sobre Jesús: se repiten y se vacían como un cubo. La promesa se convierte en motivo de burla. La cruz se interpreta ahora como un fracaso. Y el hecho de que Jesús no reaccione, que no demuestre su fuerza, que no confirme las expectativas mesiánicas, se convierte en motivo para burlarse de él. Su impotencia es escandalosa.

Incluso los jefes de los sacerdotes, junto con los escribas, se burlan de él. Lo hacen entre ellos: «¡Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo! Que el Cristo, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos». La fe queda subordinada a la visibilidad del poder. Solo se cree si se ve una señal fuerte, inequívoca. Si alguien es poderoso, hay que verlo: esta es la vulgaridad del poder, de hecho.

Pero Jesús no baja. No acepta esa lógica. No demuestra nada. Se queda. Su permanencia en la cruz es una forma de vivir la impotencia hasta el fondo. Es una elección del omnipotente.

Incluso los crucificados con él lo insultan. Incluso ellos. ¿Y qué pretendemos? ¿La compasión de los delincuentes? La distancia entre ese palo y la tierra es sideral.

Y en el cielo «se hizo oscuridad sobre toda la tierra». Llega el mediodía y, desde ese momento, hasta las tres de la tarde, todo está oscuro. La luz se retira de la escena. Marcos no explica, no interpreta. Se limita a señalar la oscuridad. Y en esa oscuridad, a las tres, Jesús grita. Es el primer —el último— gesto activo desde la crucifixión. «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?».

Es un grito, no una palabra. Es el salmo 22, el del justo que sufre. Jesús no se dirige a los presentes. Se dirige a Dios. Y lo hace en el lenguaje de las Escrituras. Es una oración, pero también una pregunta. Es el punto más bajo de la soledad. No hay respuesta. Solo el grito.

Algunos de los presentes piensan que está invocando a Elías. Es un malentendido. Dan voz a una interpretación errónea. Pero uno, movido por algo, corre a buscar una esponja empapada en vinagre, la fija a una caña y le da de beber. Es un gesto mínimo, incierto. Dice: «Esperad, a ver si viene Elías a bajarlo». También este gesto está suspendido entre la piedad y la burla. No se entiende el sentido del gesto.

Entonces Jesús da un fuerte grito. Muere. Marcos no dice nada más. El cuerpo se detiene. La respiración se interrumpe.

Justo en ese momento, algo se abre: el velo del templo. Se rasga en dos, de arriba abajo. Ese velo separaba el espacio más sagrado del templo, el Santo de los Santos. Ahora está abierto. Es una señal. Pero Marcos no lo explica. Solo lo anota. Como diciendo: algo se ha roto. O mejor, algo se ha abierto.

Y se abre la boca de un centurión romano, que está frente a Jesús. Al observar cómo ha muerto, dice: «¡Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios!». Es la mirada pagana la que reconoce al Santo.

Las mujeres observan desde lejos. María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y Salomé. Marcos las nombra una a una. Se han quedado allí. No hablan. No se acercan. Están allí.