« Buscar y salvar lo perdido »

Estábamos cosa perdida. Muy lejos de asumir que la divina Sabiduría juzga con moderación y nos gobierna «con mucha indulgencia, porque, con solo quererlo, lo puede todo» (Sb 12,18). Se había perdido el hombre, vino el Dios hombre y fue hallado el hombre. Se había extraviado, en efecto, el hombre por su libre albedrío; pero vino el Dios hombre por su gracia liberadora. ¿Dónde estaría el primer hombre que había perecido de no haber acampado entre nosotros el segundo, liberal, omnipotente y liberador?

«Porque era hombre aquél, es también hombre éste y, en consecuencia, es palabra humana. Con toda seguridad, en ningún lado aparece la benignidad de la gracia y la liberalidad de la omnipotencia de Dios como en el hombre mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús». Agudo análisis, este de Agustín de Hipona (Sermón 174,2), sobre un planteamiento del evangelista de la misericordia, san Lucas, que la sagrada liturgia propone para el XXXI Domingo del tiempo ordinario –Ciclo C-, cuyo tema central se podría resumir con la siguiente síntesis definitiva: Dios ama y acoge. Acoge porque ama. Y ama porque…, no. Iba a escribir ama porque acoge, pero no. No a la inversa, pues, aunque de pronto lo parezca. El hecho de acogernos va precedido siempre de su amor celestial, universal e incondicional. De modo que nos ama primero, y porque nos ama nos acoge.

El pensamiento del libro de la Sabiduría elegido como primera lectura de hoy no es nuevo en Israel, pero sí lo es, sin embargo, que jamás habían sido expresadas con tanta energía y en forma de razonamiento la universalidad de la divina misericordia por los pecadores y la función determinante del amor en la creación y conservación de los seres. «Amas a todos los seres, y nada de lo que hiciste aborreces, pues, si algo odiases, no lo habrías hecho […] Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor que amas la vida» (Sab 11, 2424.26). Dios ama la creación, y al hombre, y, como amigo de la vida, en todo está su soplo incorruptible (su Espíritu), el soplo vital difundido por Dios en las criaturas. Dicho en resumen: Amas a todos los seres, Señor, amigo de la vida. Sencilla forma de unir amor y vida en la tarea de la fe.

Porque la segunda lectura, traída a la liturgia dominical como complemento de la primera, pone de manifiesto precisamente que Dios mismo es quien permite cumplir esa tarea de la fe. Y lo hace mediante el saludable exhorto de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en él. Solo así, Jesús será nuestra gloria y nosotros la suya. Y solo entonces seremos dignos de la vocación cristiana (cf. 2 Tes 1, 11-2,2).

Dios entonces, amigo de la vida, ama a todos los seres en Jesucristo su Hijo, por cuya gloria nosotros seremos su gloria. El Apóstol san Pablo, incomparable evangelizador de las gentes y serena voz del pensamiento, contribuye así a ilustrar todavía más, si cabe, la tesis central de san Lucas en este domingo, cuando afirma que Dios vino, en Jesucristo, a buscar y salvar lo perdido (cf. Lc 19,1-10).

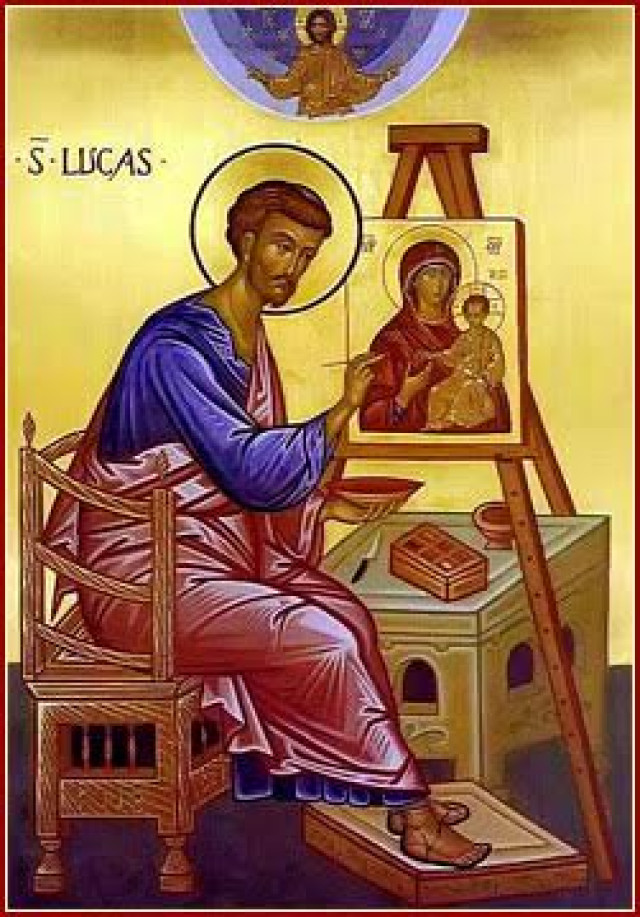

Nos viene acompañando san Lucas, la verdad, solícito y delicioso, como no podía ser menos, durante el Año jubilar de la misericordia. Sus biografías aventuran que «el médico querido» de Pablo (Col 4,14), san Lucas, habría sido, además de médico, pintor. El pintor de la Virgen María, por más señas. A él se atribuye el célebre cuadro La Virgen de San Lucas o Lukas-Madonna.

Hoy, en todo caso, la catequesis litúrgica, más que de su afortunado pincel, se vale sobre todo de su pluma, llena de vida y color, para componer una de las postales evangélicas más bellas y gozosas, más preciosas y misericordiosas: la del pequeño Zaqueo, jefe de publicanos y rico, subido a un sicómoro para ver pasar a Jesús. Relato, por cierto, que se encuentra solo en él, en nuestro compañero de ruta el evangelista Lucas.

Un episodio que tuvo lugar en la célebre Jericó de Cisjordania, cerca del río Jordán, en el actual Estado de Palestina. El autor de los Hechos de los Apóstoles y del tercer Evangelio refiere que nuestro personaje trataba de ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la gente. Zaqueo entonces, que no era precisamente el primo de Zumosol, tuvo, no obstante, la feliz idea de subirse al árbol –un sicómoro-, no para cortar la flor, desde luego, sino por cobrar altura y ganar perspectiva –en la que lejos de ser rico, él era, más bien, pobre [Zaqueo parece que se había hecho rico con negocios harto dudosos]- y así colocarse estratégicamente –como quien disfruta de entrada de primera fila en el frondoso palco/pasarela- no más que por ver pasar a Jesús de Nazaret.

¿Entraría en su cabeza siquiera el temor de que no lo volvería a ver si desperdiciaba esta ocasión? Los maestros del espíritu y santos Padres de la Iglesia, pasados algunos siglos de aquello, llegarán a poner en estado de alerta a las almas para que no se dejen llevar de la desidia en situaciones análogas: Time Iesu transeuntem et non revertentem («Teme a Jesús que pasa y no vuelve»).

Zaqueo, de todos modos, lleno de curiosidad, parecía contentarse con ver pasar a Jesús, sin caer en la cuenta de que en todo proceso de gracia la cooperación humana se ve siempre holgadamente recompensada por la generosidad divina. Todo lo que seguidamente ocurrió viene a poner de relieve que el Hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y el caso de nuestro simpático y pequeño Zaqueo no hace sino corroborarlo cumplidamente.

La narración lucana no admite vuelta de hoja: «Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: “Zaqueo, baja pronto: porque conviene que hoy me quede yo en tu casa”» (19,5). ¿Sorpresa del interpelado? ¿Estupor ante la muchedumbre de miradas clavadas de pronto en él, medio escondido entre el ramaje? De ninguna manera. Su reacción fue rápida, descolgó tronco abajo su menudo cuerpo con la celeridad propia de quien le hubiera tocado de pronto la mejor lotería de su vida.

Jesús se hospeda en casa del pecador Zaqueo para comunicarle la salvación. Una prueba más de que vino «a buscar y salvar lo que estaba perdido» (19,10). Jericó, además, la ciudad de esta pintoresca escena, estaba situada en una importante ruta comercial, y debía ser un centro importante para el oficio de un jefe de recaudadores de impuestos.

Nótese igualmente que Zaqueo se acerca a Jesús, ya digo, por curiosidad, pero termina acogiéndolo en su casa con cariño. En Zaqueo estamos a menudo representados nosotros, pecadores como él, bajos también como él, aunque generalmente no de estatura física, sino, lo que es peor, de estatura moral; y en tantas ocasiones con menos ganas de ver pasar al Señor y, por ende, de sentirnos dispuestos y disponibles para la acogida típica del hospedaje, aquella en cuya actitud él fue todo un prodigio de cortesía y delicadeza: «Se apresuró a bajar (del árbol) y le recibió con alegría» (19,6).

La santa Misa nos brinda cada día la oportunidad de que se repita en nosotros la primorosa escena de Zaqueo, de que Jesús se hospede sacramentalmente en nuestro corazón. Será cuestión de que también nosotros bajemos antes del árbol, en este caso árbol de nuestra prepotencia. Ama, pues, Dios, sí, y acoge dejándose acoger.

Lo que pasa es que el murmullo inicial, lejos de amainar, fue a más; hasta convertirse en bisbiseo a las claras: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador» (19,7b). Zaqueo entonces, que era rico pero no tonto, advirtió la embarazosa escena y salió inmediatamente a la palestra delante de todos: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo» (19,8b).

La ley judía (Ex 21,37; Lv 5, 21-24; Nm 5,6-7) preveía la restitución cuádruple en un solo caso (robo de animales); la ley romana, en cambio, la imponía para todos los hurtos manifiestos. Zaqueo, por su parte, extiende esta obligación para sí a todas las injusticias que haya podido ocasionar. ¡Cuánto Zaqueo suelto anda por ahí, enriquecido a base de corrupción y, lo que es más triste, sin el menor ánimo de saldar injusticias como el Zaqueo de Jericó!

Siempre al quite en asuntos de misericordia, san Lucas no pierde comba y anota inmediatamente el comentario de Jesús: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (19, 9-10). A pesar de la despreciada profesión que Zaqueo ejerce –recaudador de impuestos-, no hay estado que sea incompatible con la «salvación» (3, 12-14). Basta con ablandar primero el corazón y luego dar el paso que proceda.

La que confería a los judíos sus privilegios, era la cualidad de «hijos de Abraham» (cf. 3,8; Rm 4,11s; Ga 3,7s). Y Zaqueo se manifiesta como auténtico hijo de Abraham, pese a su malhadada profesión, que lo excluía de toda relación con los puros y justos. Su generosidad es el signo de su pertenencia al resto de Israel que sabe descubrir en Jesús al auténtico enviado de Dios, el que había venido para buscar y salvar lo que estaba perdido.

El caso de Zaqueo, por otra parte, muestra de qué manera la conversión influye en nuestra relación con los bienes materiales, y también, en fin, que la salvación que llega en la persona de Jesús opera un cambio radical de vida. También Zaqueo, cómo no, puede figurar en el vistoso y aleccionador retablo de los convertidos. « ¿Quieres saber lo que vale para el mal el libre albedrío? Centra tu atención en el hombre pecador (aquí en Zaqueo). ¿Quieres saber lo que vale el auxilio del Dios hombre (Cristo)? Considera la gracia liberadora que hay en él» (Sermón 174,2).

San Agustín con ello viene a decirnos implícitamente que Zaqueo es, en definitiva, prueba clara de que Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Estábamos cosa perdida, sí; pero vino Jesús y echó el resto para encontrarnos y recuperarnos. Y es que, como el lírico de La Flecha, Fray Luis de León, dejó escrito para siempre en Los Nombres de Cristo: «Al fin, Jesús es Jesús» (Hijo de Dios [final], libro 3). Y Jesús –dicho por el propio Fray Luis- «es el deleite del alma y su compañía dulce» (Jesús, libro 3).