Lo que importa - 80

Dulce Navidad…

Un recorrido rápido por los dos mil años de historia de la Iglesia no debería limitarse a la reseña de la vida de los papas ni a la crónica de la celebración de concilios, tan animados en sus desarrollos como osados a la hora de fijar verdades eternas, pero inevitablemente circunstanciales. Y tampoco, claro está, a repudiar herejías e informar sobre las muchas fracturas sufridas. Y menos aún a entretenerse en dar cuenta de la construcción de tantos monasterios, templos y catedrales por todo el mundo, faraónicas obras inútiles, en las que han dejado la piel y los haberes muchos seres humanos de buena voluntad, cristianos deseosos de agradar a Dios. Me asombra, por ejemplo, ver monumentales iglesias incluso en pequeños pueblos de España,

como ocurre por ejemplo en el mío, Mogarraz, cuyos pocos habitantes dieron cuanto tenían y trabajaron gratuitamente hasta la extenuación para levantar una monumental iglesia y una soberbia torre exenta, todo a la mayor gloria de Dios. Impresionantes obras cuyo solo mantenimiento se ha convertido hoy en una pesada carga. ¿Cuántos españoles han pretendido ganarse el cielo así, sacrificándose ellos mismos lo indecible y privando posiblemente a sus hijos incluso de lo necesario? ¿Pudo complacerse un Dios de carne, quiero decir un Dios verdadero, viendo a tantos pobres afanados en construirle ricos palacios? ¡Seguro que Dios no se complace con nuestros oropeles sino con nuestros corazones!

Historia de opulencias

Poder y dinero han ido siempre de la mano en todo el universo eclesial, al menos durante los quince o dieciséis últimos siglos. No se equivoca quien piense que la Iglesia, también la de nuestro tiempo, es ante todo una superpotencia. Por un lado, sus letales armas doctrinales han aniquilado con frecuencia conciencias. Por otro, los desarrollos eclesiales cuestan realmente una fortuna, comenzando por la construcción y el mantenimiento de lujosos lugares de culto y continuando con la sustentación de una jerarquía proclive a la pompa, la opulencia y la vanidad, que se complace, además, en revestirse de costosos ropajes para la celebración de sobrecargados ritos

.¿Cuánto se gastan los papas, los cardenales y los obispos en el mantenimiento de sus lujosos palacios y de su tren de vida y en viajes a ninguna parte? Por lo demás, ¿cuánto poder siguen teniendo todavía hoy el papa y hasta el obispillo de una diminuta villa? Insistiendo en cierta ocasión en una petición muy razonable al obispo de una pequeña ciudad, su secretaria zanjó la cuestión diciendo: “el señor obispo ha dicho que no y ya no hay nada más que añadir”.

¿Qué haría Jesús hoy?

Sin embargo, la sensibilidad religiosa de nuestro tiempo, tan azuzada por el descubrimiento de las mil artimañas utilizadas para corromper las conciencias y sacar partido a la convicción extendida de que Dios nos pide lo mejor de nosotros mismos, incluido nuestro dinero y nuestro trabajo, clama hoy por un retorno sencillo y transparente a los contenidos más lúcidos y sugestivos del Evangelio. Muchos creemos que, de pasearse Jesús de Nazaret por los predios de la Iglesia actual, en vez de sentirse en casa, saldría huyendo despavorido y repitiendo, posiblemente, las duras diatribas que acostumbraba gritar contra los corruptos, como lo de raza de víboras y sepulcros blanqueados, dirigido precisamente a los dirigentes religiosos de su tiempo.

A veces me pregunto incluso qué pensaría él si, como oyeron mis oídos en una parroquia de Madrid en los primeros años setenta, hubiera escuchado una homilía en la que el celebrante, pretendiendo recaudar dinero para construir un nuevo templo no sé dónde, adornaba con todo lujo de detalles la idea de que los billetes de mil pesetas que se depositaran en el cestito de la colecta serían ladrillos para construirse una mansión eterna en el reino de los cielos. Colocado en el último banco, aquel día vi pasar indiferente delante de mí el dichoso cestito lleno de billetes. Sin embargo, a la salida del templo, en el atrio, recostado sobre un escalón, un hombre harapiento mendigaba una limosna con un platito a sus pies en el que, en calderilla, no habría ni cinco pesetas. No sé qué habría hecho Jesús en aquella situación, pero yo, contrariado y escandalizado por lo ocurrido, tras renunciar a mi palacete celestial, deposité en él las monedas que llevaba en el bolsillo.

Comunidad fraterna

La construcción de grandes templos, como catedrales y basílicas, o de iglesias y capillas más modestas ha sido una constante desde que el cristianismo salió de las catacumbas. Quienes se sienten jefes y ejercen de tales necesitan escenarios de mando, mejor cuanto más espaciosos y lujosos. ¿A quién no le suena lo de “palacio episcopal”? ¿Entenderíamos hoy la trascendencia e importancia de las figuras del papa y de los cardenales de no existir el Vaticano y de no vivir todos ellos, aunque con honrosas excepciones, en lujosas mansiones? Seguramente se nos haría muy difícil, acostumbrados como estamos a valorar esas cosas y a identificar el cristianismo con tan pomposos cargos y lujos. ¿Qué pasaría si de repente se despojaran todos ellos de sus ornatos carnavalescos, declinaran sus protagonismos ampulosos y se fajaran en la predicación del reino de Dios recorriendo a pie caminos polvorientos, llevando en la alforja lo estrictamente necesario para subsistir en el ejercicio de un apostolado ejemplar? Sin embargo, todos sabemos que ni los palacios, ni las catedrales, ni el oro deberían pintar nada en el desarrollo de un cristianismo que invita a adorar a Dios en los montes y en las calles y en cualquier otra parte. ¿Acaso no es la misión de ese cristianismo servir a los hombres, sobre todo en los suburbios de las ciudades y en cuantos lugares se cobijan los más pobres y tullidos?

El auténtico cristianismo nada tiene que ver con esas construcciones, ni con relucientes ornamentos, ni con vírgenes coronadas y enjoyadas de oro, ni con jefes constituidos en dueños de conciencias y de carteras. Es solo una comunidad fraterna que se origina en Jesús de Nazaret y extiende su acción benefactora por todas partes.

Los que creen de verdad

Hay muchísimos cristianos de ley haciendo su labor a lo largo y ancho de este mundo, pero no debemos buscarlos en los templos donde los grandes prebostes de la religión presiden sobrecargadas liturgias ni en las cátedras donde pronuncian elocuentes discursos, sino en los muchos lugares en que un ser humano opta por renunciar a sí mismo para mirar a su alrededor y echar una mano a otro ser humano, dedicándole su tiempo y su dinero. La adjetivación de la religión que esos seres humanos profesen en el caso de ser creyentes es lo de menos, pues todos ellos, sean creyentes de una confesión u otra o simplemente descreídos, contribuyen por igual a hacer humano el mundo, a humanizar la humanidad.

Nombrarlos a todos ellos exigiría hacer aquí un listado innecesario, pues, el que más o el que menos, todos conocemos a muchas de esas personas, pertenezcan al ámbito eclesial o no, sean cristianos, judíos, musulmanes o ateos. Confieso que son muchas las personas que yo admiro por esa precisa razón y hasta las envidio en secreto, pues su sencilla conducta heroica me interpela y restriega en la cara mis propios egoísmos y cobardías.

Quedémonos hoy con la necesidad de un cambio sustancial en la forma de vivir los mensajes evangélicos de adoración a Dios y de servicio amoroso a los seres humanos. El mundo entero es templo de Dios y el interior de cada ser humano, su tabernáculo. Dios no necesita en absoluto ni nuestro tiempo ni nuestro dinero, pero muchos de quienes lo llaman padre con todo derecho, igual que nosotros, sí que lo necesitan. La historia de la Iglesia debería ser solo la “historia de la salvación del hombre” de sí mismo.

Anécdota circunstancial

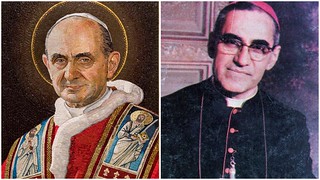

Las canonizaciones de hoy de Óscar Romero y Pablo VI, aunque nada añadan a la entrega incondicional de ambos protagonistas a su lucha por la fraternidad universal cristiana, dejarán huella en la historia humana de dos grandes amores al ser humano hasta dar la vida por él, aunque lo hicieran de distinta manera.

Y ahora, la anécdota. A Pablo VI pude saludarlo en la tarde del Miércoles de Ceniza de 1967. Mientras mis compañeros lo acosaban, poniéndose de rodillas ante él y besando sus ropas y hasta sus zapatos como si de un talismán mágico se tratara, con una seriedad y comedimiento que me sorprendieron a mí mismo, me limité a darle la mano y decirle con una ligera reverencia: "Buona sera, Santitá". Él me respondió: "Buona sera", mirándome fíjamente, también sorprendido por un saludo tan formal. En ese momento, la cara de aquel buen hombre me dio la impresión de que llevaba sobre sus hombros la cruz de Jesucristo más todo el peso de un mundo en ruinas. No recuerdo si le sonreí, pero sí que me quedó grabada su seriedad, espejo de dolor.

Loor hoy a ambos personajes por la exaltación popular que su canonización conlleva al certificar la Iglesia la ejemplaridad de sus vidas. Por lo que se refiere directamente a la santidad, los cristianos deberíamos tener muy claro que todos los difuntos son santos al estar ya definitivamente con Dios.

También te puede interesar

Lo que importa - 80

Dulce Navidad…

Lo que importa - 79

Reto jugoso…

Lo que importa - 78

Concordia, concordia y más concordia…

Lo que importa - 77

Carta abierta al señor Zornoza

Lo último