¿Consuelo o lucidez?

"No estamos obligados a elegir entre la ventana de Unamuno y la de Hegel"

Este texto solo pretende narrar la historia de dos insistencias: la de Unamuno, centrada en la necesidad del consuelo, y la de Hegel, más atento a la lucidez

Se trata de un asunto de prevalencias. Ambos pensadores experimentaron el consuelo y la lucidez, pero nos transmitieron sus vivencias con acentos y lenguajes diferentes. Los dos vincularon religión y filosofía, consuelo y lucidez

Introducción

Las líneas que siguen no pretenden enemistar al consuelo con la lucidez, sería un craso error echarlos a pelear. Se necesitan mutuamente. Existen incluso consuelos lúcidos, y momentos de lucidez consoladora. Este texto solo pretende narrar la historia de dos insistencias: la de Unamuno, centrada en la necesidad del consuelo, y la de Hegel, más atento a la lucidez.

Se trata de un asunto de prevalencias. Ambos pensadores experimentaron el consuelo y la lucidez, pero nos transmitieron sus vivencias con acentos y lenguajes diferentes. Los dos vincularon religión y filosofía, consuelo y lucidez. Unamuno, como sabemos, lo hizo apasionadamente; de Hegel se ha afirmado con razón que filosofó “desde” el cristianismo, a diferencia de Kant que habría filosofado “sobre” el cristianismo. Es decir: la deuda del pensamiento hegeliano con el cristianismo es de mayor entidad que la de Kant. Pero aterricemos ya en Unamuno y en su elogio del consuelo.

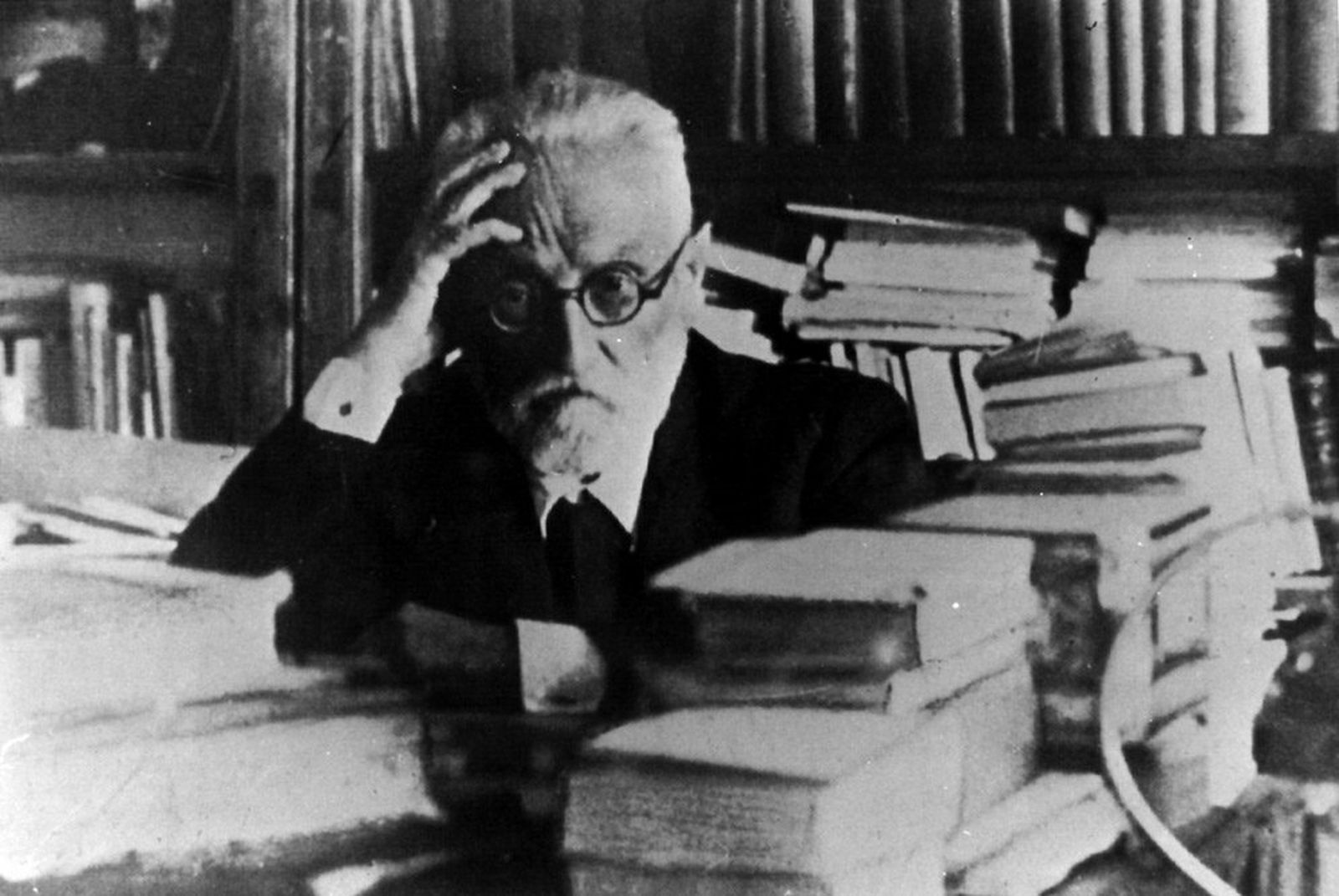

Unamuno: “Creo porque es cosa que me consuela”

Con su natural osadía sentenció Miguel de Unamuno que la religión y la filosofía son “enemigas entre sí”. Pero, a renglón seguido, se percató de que, a pesar de su declarada enemistad, “se necesitan la una a la otra”. Y, con tono solemne, nos legó esta proclamación de convivencia: “Ni hay religión sin alguna base filosófica ni filosofía sin raíces religiosas: cada una vive de su contraria”. Y, por si no había quedado clara su tesis, la resumió en una formulación que en su día algunos tacharon de insolente: “La historia de la filosofía es en rigor una historia de la religión”.

Eso sí: cuando Ortega y Gasset, su sonado contrincante literario y filosófico, veinte años más joven que él, le ofreció la posibilidad de cambiar Salamanca, donde era catedrático de griego, por Madrid y crear en la capital de España la primera cátedra de Filosofía de la religión en nuestro país, rechazó la generosa oferta. Tal vez no se sintió con la requerida preparación para ello. Su Diario íntimo muestra que sus conocimientos en el ámbito de la religión y la teología eran algo elementales. Y una cosa es enunciar con rotundidad la imprescindible vinculación entre religión y filosofía, y otra, más ardua, dar vida a esa vinculación articulando los contenidos de lo que entendemos por Filosofía de la religión; contenidos que en los días de Unamuno adolecían de mayor imprecisión aún que en la actualidad.

También cabe la posibilidad - bien comprensible, por cierto - de que la oferta de Ortega le llegase cuando su amor por la ciudad del Termes ya no admitía destinos alternativos.

Allí nacieron sus nueve hijos y durante 14 años, en tres periodos diferentes, dirigió como Rector los destinos de aquella gran universidad. Y allí, en un humilde nicho, reposan sus restos. Uno de sus hijos quiso que en la lápida figurasen estos inmorales versos del pensador vasco:

Méteme, Padre Eterno, en tu pecho,

misterioso hogar,

dormiré allí,

pues vengo deshecho

del duro bregar.

Detrás de su denodado esfuerzo por vincular religión y filosofía, latía el anhelo por buscar algo de luz y consuelo para afrontar los duros trances de su biografía. La palabra “consuelo” es central en el pensamiento de don Miguel. Llegó a escribir que creía, o quería creer, porque era cosa que le “consolaba”. Su vida, como la del común de los mortales, pasó por noches oscuras necesitadas de consuelo. Un consuelo que el autor de San Manuel Bueno, mártir, lo quería “repartido”, es decir, universal. Es sabido que Unamuno anduvo siempre ajustando cuentas con la muerte, la principal enemiga del consuelo. Como Heidegger, Unamuno pensaba que lo peor de la muerte no es que sea el “final” de la vida, sino que es su permanente “amenaza”.

Bien dolorosa fue para él la muerte de su hijo Raimundín. Falleció a los seis años, en 1902, víctima de meningitis. El sufrimiento por aquella pérdida acompañó siempre a don Miguel. A Raimundín dedicó el poema “En la muerte de un hijo” que concluye con estos versos:

Esperando el final de la partida,

damos pasto al anhelo,

con cantos a la muerte henchir la vida,

tal es nuestro consuelo.

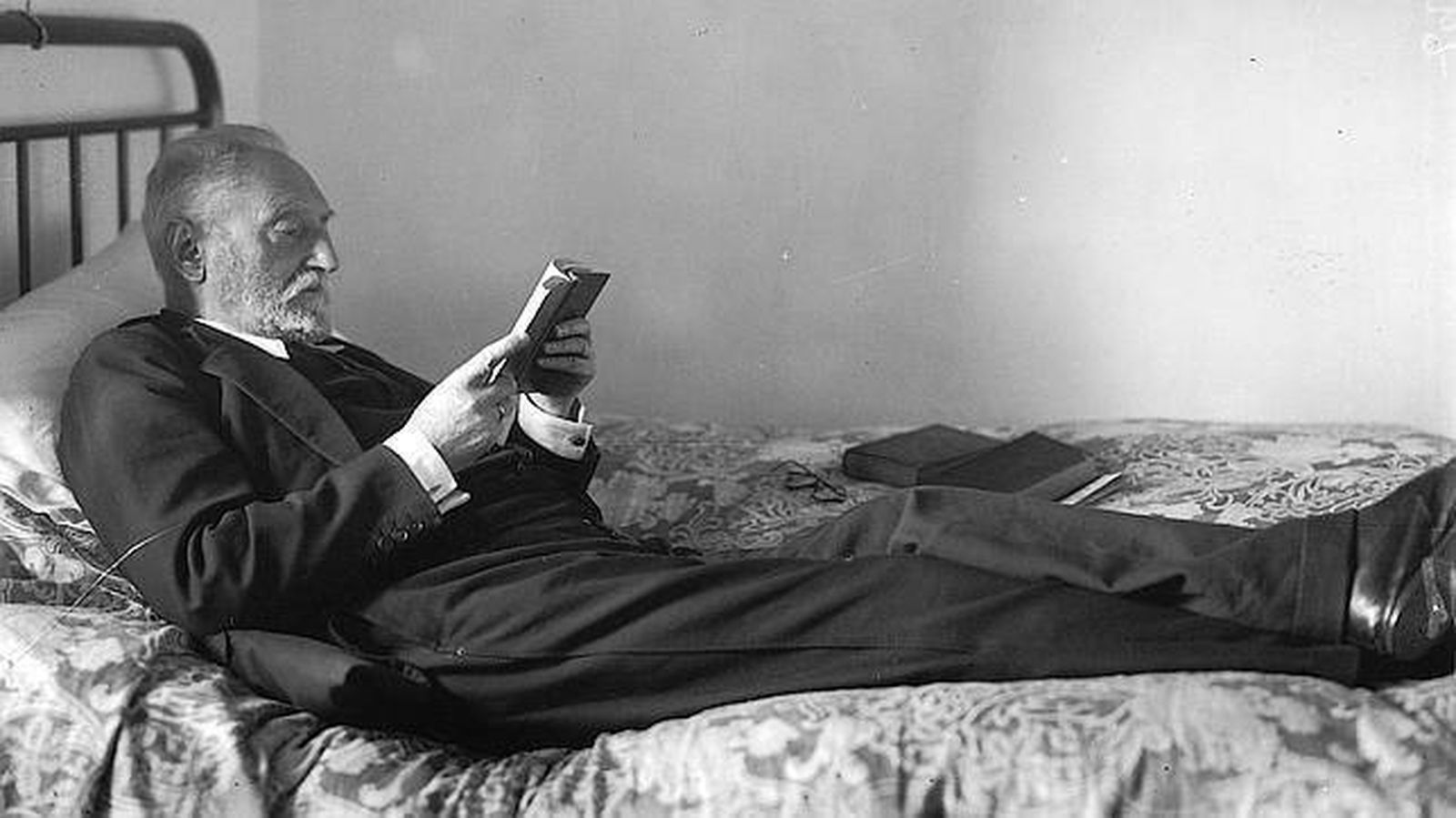

Con todo, a pesar de su angustia existencial, se podría afirmar que don Miguel fue un hombre de suerte. Falleció el 31 de diciembre de 1936, antes de que las víctimas de la guerra que él llamó “incivil” alcanzasen cifras escalofriantes. Ortega y Gasset escribió que Unamuno había muerto “de mal de España”. Se había puesto -afirmaba Ortega- al frente de los “doscientos mil españoles” que por aquellas fechas había ocasionado ya la guerra. Con toda razón han pasado a la historia las palabras con las que Ortega, por aquellos días en Buenos Aires, reaccionó ante la noticia de la muerte de Unamuno: “Ya está Unamuno con la muerte, su perenne amiga-enemiga. Toda su vida, toda su filosofía han sido, como las de Spinoza, una “meditatio mortis”.

Para disfrute de los que hemos venido después queda uno de los geniales lances dialécticos entre ambos pensadores. En carta a Ortega escribió Unamuno: “Si fuera imposible que un pueblo dé a Descartes y san Juan de la Cruz, yo me quedaría con este”. A lo que Ortega respondió: “Lo triste del caso es que a don Miguel, el energúmeno, le consta que sin Descartes nos quedaríamos a oscuras y nada veríamos, y menos que nada el pardo sayal de Juan de Yepes”. Mientras Unamuno corre tras el consuelo de los místicos, Ortega busca la lucidez filosófica de Descartes.

Sin embargo, la “suerte” de Unamuno tiene también otra vertiente. Ortega escribió que Dilthey, su admirado Dilthey, no había podido completar su obra porque el tiempo del que dispuso fue “un puro contratiempo”. Bien diferente fue el caso de Unamuno. Su tiempo fue propicio para su filosofía. Y es que no se habían cumplido aún los temores del teólogo francés Ch. Duquoc, a quien preocupaba, hace ya bastantes décadas, que Dios terminara convirtiéndose en un “pensionista”, en un jubilado de casi todo, encargado únicamente de garantizar la “otra vida”, en el caso de que la haya.

Duquoc barruntaba días de insignificancia para Dios. Temía que no se le relacionase con nada, que nos olvidásemos de preguntarle por los avatares del día a día. Hay señales de que sus temores se han hecho realidad. Un ejemplo: después del terrible maremoto de 1755 que causó setenta mil víctimas en Lisboa, Dios fue sometido a duros interrogatorios. Aún se le relacionaba con lo que ocurría. Voltaire le preguntaba con ira por las víctimas inocentes de aquella tragedia. Rousseau, en cambio, culpaba a los lisboetas por haber construido casas tal altas… Dios era todavía algo cercano, un “tú” con el que era posible hablar e incluso encararse. No ha ocurrido lo mismo durante la última pandemia que hemos sufrido. Probablemente, a Dios se le ha rezado con insistencia, pero no parece que se le haya sometido a ningún exigente interrogatorio. Ante las catástrofes se le supone tan impotente como nosotros.

Bien diferente era la atmósfera en los días de Unamuno: se respiraba la cercanía de un Dios familiar, dialogante, siempre disponible. Solo en un clima de proximidad de lo divino fue posible que don Miguel escribiera el poema El Cristo de Velázquez, con su estremecedor comienzo: “En qué piensas tú, muerto, Cristo mío”. Tampoco la novela San Manuel Bueno, mártir, en la que su autor volcó todas sus dudas teológicas y existenciales, es pensable sin un profundo convencimiento de la existencia de Dios. Un convencimiento que siempre fue compatible con la duda. “Fe que no duda es fe muerta”, escribió Unamuno repetidas veces.

Don Manuel se debatió siempre entre la convicción y la persuasión. En los días en los que su convicción creyente se tambaleaba, se refugiaba en la persuasión. Deseaba “persuadirse” de la existencia de Dios, pero tal vez habría compartido la respuesta del teólogo K. Rahner cuando le preguntaron si realmente creía en Dios: “Sí, pero no a tiempo completo”.

Toda la obra de Unamuno responde a un tiempo en el que todavía era posible dirigirse a Dios con preguntas incómodas. Eran días en los que, como diría Tierno Galván, “la secularización era aún imperfecta”. Todavía no se sabía si tendría éxito la consigna de Heidegger: “Silenciar a Dios en el ámbito del pensamiento”. ¿Qué escribiría Unamuno hoy? ¿Dónde buscaría su anhelado consuelo? Desde luego, fuera de las estrecheces de su nicho en el cementerio de Salamanca. Don Miguel no quería morirse (“no quiero, ni quiero quererlo”), pero si el amargo trance era inevitable, “postulaba” otra vida. Eso sí: la quería lo más parecida posible a la que le ofrecía su Salamanca querida. Postular es reclamar con humildad, casi con temor y temblor, un sentido final que mitigue los sinsentidos intrahistóricos. Kant postuló nada menos que la existencia de Dios, la libertad y la inmortalidad. Un buen conocedor de la filosofía kantiana, el también filósofo Th. Adorno, escribió que con sus postulados Kant había intentado evitar la “desesperación”, el desconsuelo radical. Es muy posible que Adorno tenga razón.

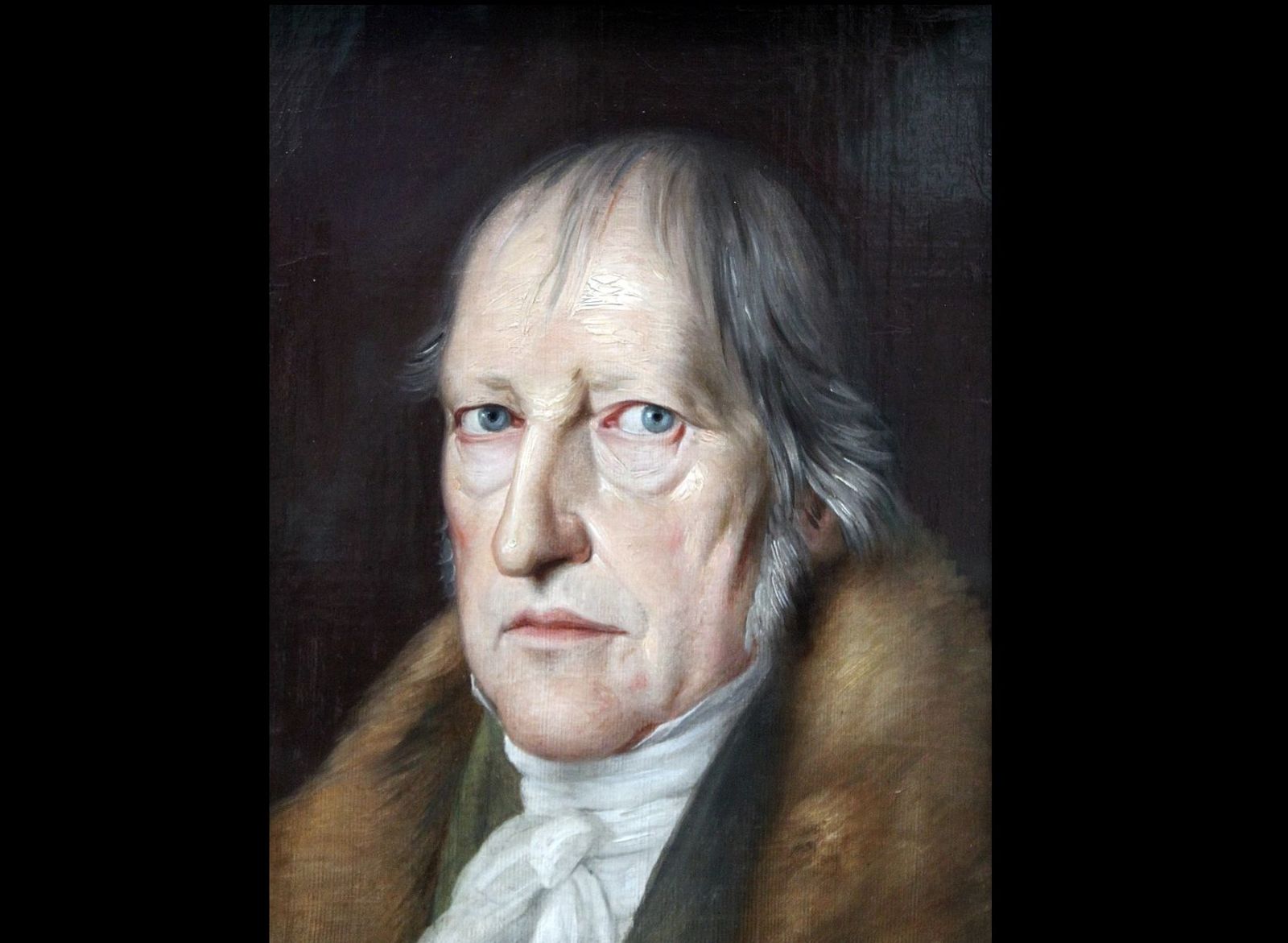

G.F.W. Hegel: elogio de la lucidez

Bien diferente fue el caso de Hegel, por quien Unamuno no sentía excesiva simpatía. De hecho, volcó sobre él toda su ironía en el siguiente texto: “Hegel, gran definidor, pretendió reconstruir el universo con definiciones, como aquel sargento de artillería decía que se construyeran los cañones: tomando un agujero y recubriéndolo de hierro”. Ortega, en cambio, consideraba a Hegel “la madurez intelectual de Europa”. Eso sí: le reprocha que se aproxime a la historia “autoritariamente”, es decir, sin voluntad de aprender de ella, sino exigiéndole que se ajuste a la verdad que la filosofía ha descubierto. El método de Hegel, sentencia Ortega, es un “método autoritario”.

Hegel había afirmado que la tarea fundamental de la Filosofía de la religión no es “consolar” a los humanos, sino reconciliarlos con la “lucidez”. La filosofía de la religión no tiene como meta hacer a los humanos creyentes o ateos, su misión es hacerlos “lúcidos”. Una lucidez que cortará de raíz cualquier intento de dogmatismo, fanatismo o intolerancia. Las mayores locuras de la historia sucedieron cuando se dio la espalda a la lucidez intelectual y a su gran aliado: el sentido común. Y dichas locuras abundaron en demasía.

Hegel describe la historia universal como “un matadero” en el que se sacrificaron individuos, pueblos, e imperios. Evoca a los “seres queridos muertos”, a “las ruinas de lo egregio”. Eso sí: de forma un tanto enigmática afirmó que “lo necesario subsistió”. Cabe preguntar: ¿lo necesario para quién, también para las víctimas del matadero? El “matadero” dejó huella duradera en la trágica visión hegeliana de la vida y de la historia universal. Su muerte, ocasionada por el cólera, incorporó su nombre al de las víctimas del “matadero”.

Hegel estaba convencido de que “la historia no es el terreno para la felicidad”. Creía que la felicidad es algo “efímero”, propio únicamente de “la vida privada”, pero no de la gran historia universal.

Hay tres tumbas en Berlín que invitan a la meditación al estudioso de la religión y la filosofía: la de Schleiermacher y las de Hegel y Fichte. Los dos últimos reposan uno junto al otro, fueron dos amigos a quienes ni sus últimas moradas han separado demasiado. Pocas veces se habrá pensado la religión y la filosofía con la intensidad que lo hicieron esos tres egregios cultivadores de las ciencias del espíritu. Entre paréntesis: también Hans Küng adquirió su tumba, en el cementerio de Tubinga, junto a la de sus entrañables amigos Walter Jens y su esposa Inge. Quiso, en un último tributo a la amistad, reposar cerca de aquellos con los que tantas inquietudes y buenos ratos había compartido.

Hegel, este crítico del consuelo es, junto con Kant y Hume, uno de los pensadores que más lazos estrecharon entre religión y filosofía. Son los fundadores de la Filosofía de la religión. Pero, ni Kant ni Hume hicieron ascos al consuelo. Hegel, en cambio, estaba convencido, al menos teóricamente, de la inutilidad del consuelo. Es más: creía que la felicidad, que se busca a través del consuelo, no existe. Muy poca gente -afirma- habrá sido feliz. Los “grandes hombres”, sentencia, no buscaron la felicidad; si la encontraron es porque el azar se la brindó. Imposible no recordar la lúcida repuesta de Aranguren cuando una periodista, micrófono en mano, le preguntó si era feliz: “Mujer, feliz, lo que se dice feliz, no. Digamos que a veces estoy contento”. Pensaba que un cristiano no puede ser feliz mientras todo se tambalea a su alrededor, mientras existan “mataderos” como los que estos días se asoman a las pantallas de nuestros televisores.

Lo cierto es que - se defienda filosófica y existencialmente el consuelo (Unamuno), o no (Hegel) – existe el desconsuelo. Hay situaciones y acontecimientos ajenos por completo a la bondad

Lo cierto es que - se defienda filosófica y existencialmente el consuelo (Unamuno), o no (Hegel) – existe el desconsuelo. Hay situaciones y acontecimientos ajenos por completo a la bondad. E. Bloch los llamaba la “cruda nada” (das harte Nichts). En ella pensaba también Voltaire cuando, al final de su novela Cándido o el optimismo, en la que describió todos los males imaginables -incluso los más rocambolescos- concluye resignadamente: “trabajemos sin razonar, es el único medio de hacer soportable la vida”. Hegel le habría respondido que se puede “aparentar” que no se razona, pero no es posible dejar de hacerlo.

La razón -escribió M. Horkheimer- se preocupa de que “no nos timen”. Renunciar a la razón es adentrarse en un mundo de timos, de autoengaño incluso; timos que también nos aguardan a la vuelta de la esquina si sofocamos el sentimiento. Unamuno logró una formulación feliz para vincular la razón y el sentimiento: “Piensa el sentimiento, siente el pensamiento”.

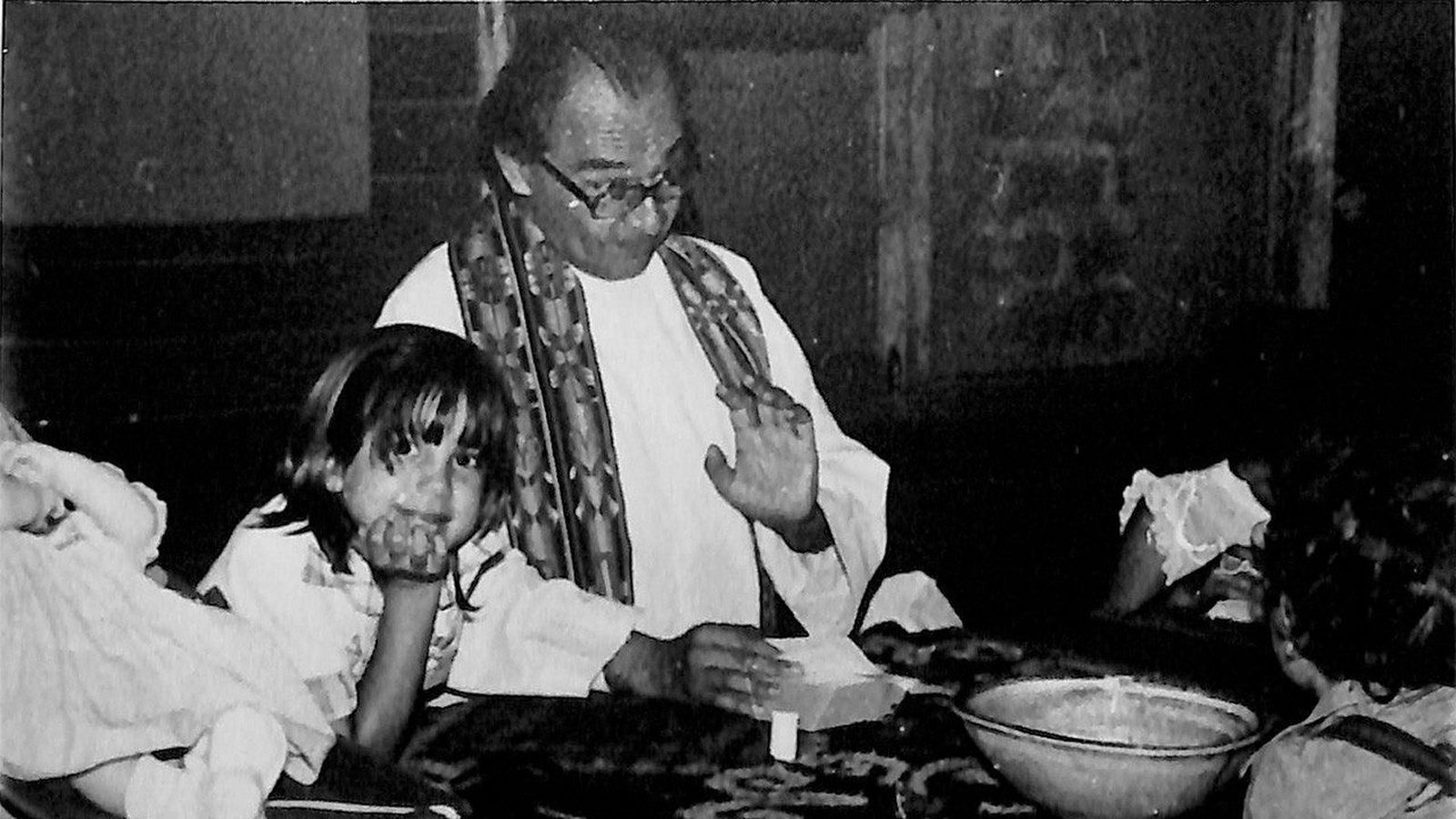

En su prólogo a la edición alemana de la Teología de la liberación, de Gustavo Gutiérrez, J. B. Metz acuñó la fórmula “ayuda mutua al desarrollo”. Ambas teologías - la latinoamericana, con su sensibilidad para el cautiverio de los pueblos oprimidos, y la alemana, con su pasión por la argumentación rigurosa- se daban la mano, estrechaban lazos y colaboraban al mutuo desarrollo. Algo parecido cabe sostener de la ayuda que se pueden prestar la razón y el sentimiento, la lucidez y el consuelo.

Por último: la religión y la filosofía anduvieron siempre a la caza de un sentido último, de un consuelo sin sombras, para la historia y para los individuos. Sentido que relacionaron con la palabra “Dios”. Siempre se consideró que las experiencias parciales de sentido que ofrece la vida tenían fecha de caducidad, acaban en los cementerios: en el de Salamanca, en el de Berlín y en los del resto del mundo. Con nombres diferentes, todas las religiones han “postulado” un sentido con mayúsculas, un futuro sin sombras. Unamuno lo inmortalizó en la anécdota de su encuentro con el campesino. En uno de sus paseos, el Rector de la Universidad de Salamanca preguntó a un atareado campesino qué le perecería la existencia de un Dios dotado de todas las prerrogativas que la Biblia y la tradición le adjudican, pero que no resucitara a los muertos, que no les garantizara un sentido último. Con total desparpajo, el campesino le respondió: ¿Para qué sirve entonces ese Dios?

A lo largo de la historia, Dios ha sido el garante de la inmortalidad del alma, la versión filosófica de la resurrección de los muertos. K. Rahner afirmaba que la inmortalidad del alma había suavizado la “provocación” que implicaba la fe en la resurrección. Algo así como decir: si admitimos que el alma es inmortal, ya no resulta tan “escandaloso” prolongar el atrevimiento y creer en la resurrección de los muertos. Desde no se sabe cuándo, se esperó que la muerte no sea el final definitivo. Incluso el mísero hombre del Neandertal enterraba a sus difuntos con los enseres que habían utilizado en esta vida, creía que los seguirían necesitando en “el más allá”.

Finalmente: Giordano Bruno sometía a severa crítica a los que piensan que no vuelan por el aire más pájaros que los que han visto volar desde su pequeña ventana. No estamos obligados a elegir entre la ventana de Unamuno y la de Hegel. Sobre todo, porque las necesitamos a las dos. Sin ellas, sin el consuelo y la lucidez, sería imposible la vida sobre la tierra.