Pena de muerte, Catecismo 1992 (corregido por Papa Francisco 2017). Talión, no evangelio

Hace un par de días he presentado el tema de la pena de muerte, con ocasión de unas declaraciones del Card. L. Múller. Tres lectores me han pedido, por correo particular, que aclare, si es posible, mi visión del tema. Así lo haré hoy y en dos postales posteriores.

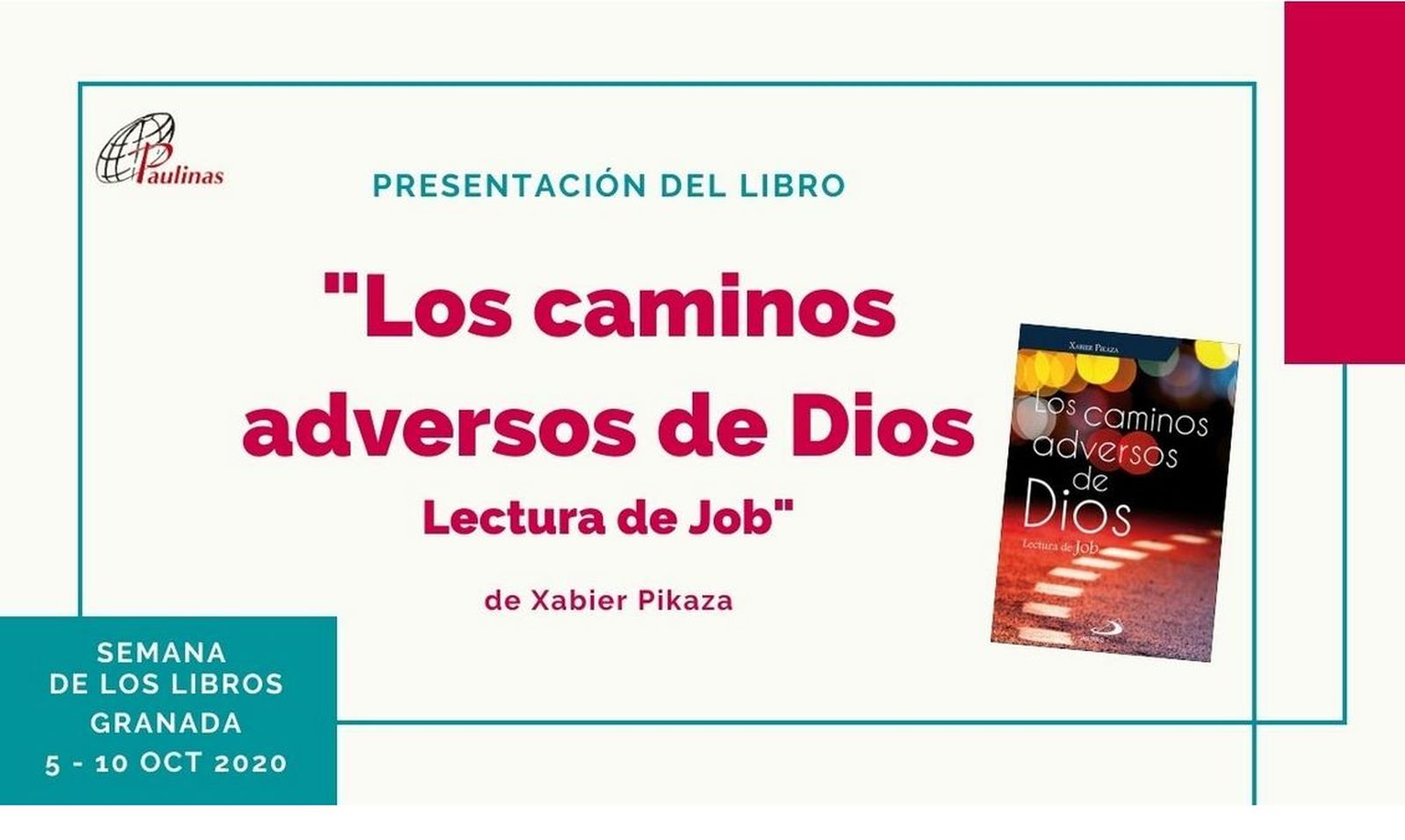

Hoy presento y comento el texto del Catecismo, año 1992, num 2266, poniendo de relieve sus "limitaciones". con la corrección esencial introducida por el Papa Francisco, año 2017. Dentro de unos días presentaré mi visión del tema.

Catecismo de la Iglesia y evangelio de Jesús.

El Catecismo tiene gran valor jurídico, pues recoge la tradición legal de la Iglesia latina, trasmisora del mejor derecho romano; pero apenas recibe y elabora la aportación del evangelio (en línea de gracia). Así puede servirnos mejor de contraste y punto de partida, para plantear luego el tema en clave cristiana, desde la perspectiva de la corrección del Papa Francisco.

DOS TEXTOS (TEXTO Y CORRECCIÓN)

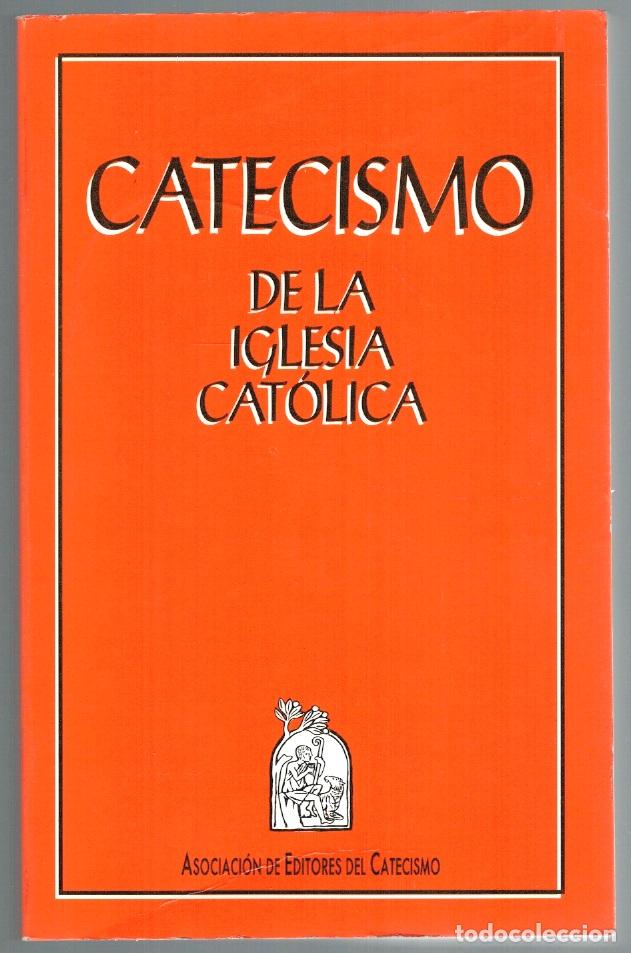

Catecismo Iglesia Católica, 1992, num 2266 (Juan Pablo II y Card. Ratzinger)

- La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio .

- Por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito , sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte

- Por motivos análogos quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Las penas tienen como primer efecto el compensar el desorden introducido por la falta.

- Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable tiene un valor de expiación.

- La pena tiene como efecto además preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal , puesto que debe, en lo posible, contribuir a la enmienda del culpable (cf. Lc 23, 40-43)[2].

Catecismo iglesia católica, num 2267 Número añadido por el Papa Francisco (año 2017), para matizar y corregir el número anterior

2267 Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.

Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.

Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona» (Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del XXV Aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, 11 de octubre de 2017), y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo.

COMENTARIO X. PIKAZA, CATECISMO 2266 (TEXTO DE 1992)

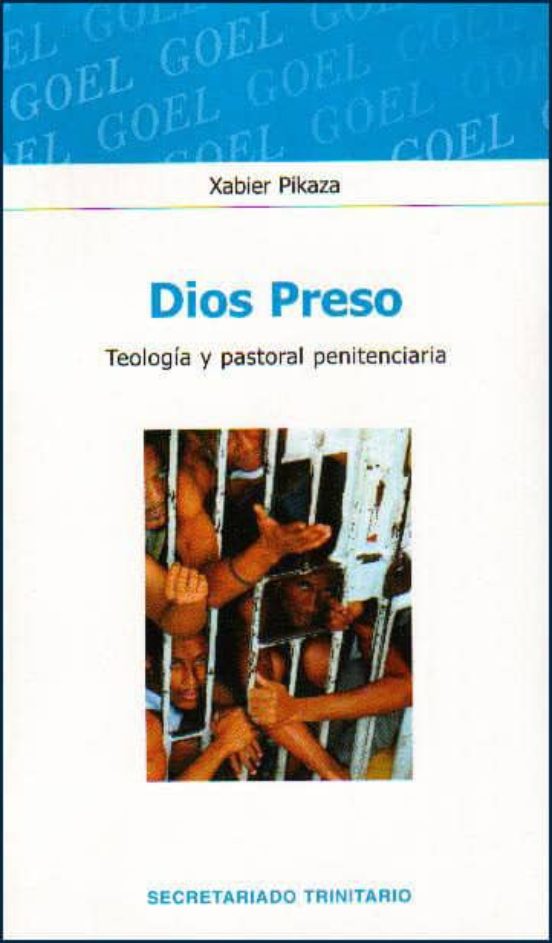

E texto original de 1992, num 22.66. se sitúa en un plano más jurídico que evangélico y así puede servir de contrapunto para una reflexión y práctica específicamente cristiana, que ponga de relieve el aspecto de gratuidad y sanación, y no de penitencia y castigo del Derecho de la iglesia. Como he dicho, y comentaré el próximo día, el texto de 1992, avalado por Juan Pablo II y el Card. J. Ratzinger, va en contra de la visión cristiana del hombre, y por eso ha sido corregido (¿abrogado de hecho?) por el papa Francisco, como muestra el nuevo texto oficial del Catecismo que acabo de citar. Sobre ese texto (=en contra de ese texto del 1992) he elaborado las reflexiones que siguen (que publiqué ya básicamente en un libro titulado Dios Preso, 2025)

Ley natural. El Catecismo parece fundar su doctrina en una determinada concepción de la ley natural (=razón social). Pues bien, conforme a todo lo que vengo diciendo en este libro, sin negar el valor de la ley, la Iglesia ha de ofrecer un testimonio de evangelio. La razón natural es buena y necesaria, como ha puesto de relieve la Ilustración, pero en las situaciones límite, y de un modo especial en el contexto de la cárcel y de la pena de muerte, ella resulta insuficiente, no responde al evangelio.

Por eso, lo que dice el Catecismo, fundándose en principios de ley natural, es positivo en plano jurídico y quizá filosófico, pero no responde al don de Cristo, ni anuncia la gracia de la reconciliación universal, sino que sirve para sustentar el orden social establecido, (corriendo el riesgo de el evangelio y la misma vida de la Iglesia aparezcan como garantía de estabilidad para el orden política y social, mirado en línea de occidente). Este puede ser un punto de partida (un lugar de referencia), pero nunca el culmen de la pastoral cristiana[3].

La cita evangélica del final del pasaje, que aparece en el texto oficial de 1992 (Lc 23, 40-44: hoy estarás conmigo en el paraíso) es buena y muy evangélica, está aquí fuera de contexto. El Catecismo desvirtúa la gracia radical del mensaje de Jesús al condenado (¡hoy estarás conmigo en el paraíso!) y manipula su confesión (nosotros pagamos lo que es justo...) de un modo jurídico, como si esa confesión sirviera para sancionar sin más el orden de la ley romana. Es evidente que el "buen ladrón" se reconoce culpable, conforme a la ley del Imperio, pero Jesús o (o Lucas) no se sitúan a ese plano: no dicen si es culpable y si las leyes de ese imperio son justas o injustas.

C Lucas (como Pablo en Rom 13) ha querido decir que el evangelio no va contra el Imperio, en un nivel de racionalidad política (a diferencia de cierto celotismo judío). Pero él sabe también que el orden del imperio ha sido culpable de la muerte de Jesús. Por eso resulta equívoco resaltar el valor medicinal del castigo de Roma al "bandido" (¿una pena de muerte puede ser medicinal?) y omitir la injusticia mayor de la justicia romana, que mata al mismo Hijo de Dios[4].

Pena de muerte. Avanzando en la línea anterior, el Catecismo justifica la pena de muerte en casos de extrema gravedad. Algunos juristas sostienen (a mi juicio, de un modo equivocado) la validez de la pena de muerte; pero lo que resulta fuera de sentido es que la defienda un Catecismo de la iglesia que, al hacerlo, deja de ser testimonio de la gracia de Dios y se vuelve defensor una discutida ley social.

El evangelio es buena nueva de reconciliación y esperanza: es gracia y amor (perdón) abierto a los marginados, pecadores, enfermos y expulsados. Por eso afirma (y promete) un espacio de vida para todos los excluidos de la sociedad. En contra de eso, este Catecismo, situándose en un plano de dudosa justicia racional, justifica la pena de muerte para algunos encarcelados (aún sabiendo que ellos no pueden hacer daño)[5].

El bien común. El Catecismo parece dirigirse a una sociedad justa, que acepta (defiende) el bien común, de tal forma que ella (esa sociedad, dirigida por sus representantes legales) puede rechazar con armas a los agresores (= en guerra legal) y sancionar igualmente con justicia a los delincuentes. Su doctrina es posiblemente valiosa y conforme a derecho, en un plano social, dentro de la estructura de violencia de este mundo, pero ella no forma parte del evangelio. Para justificar comportamientos legales bastaría el derecho (en este caso el romano). El Catecismo se ha situado así en un plano que no es cristiano y lo ha hecho, además, de una manera equivocada, pues, supone, sin crítica alguna, que la razón está siempre de parte del «todo social» del Estado, identificando el bien común de una mayoría (que puede ser injusta) con la justicia verdadera.

Este es el argumento que suelen emplear aquellos que se creen capacitados para descargar su violencia "justa" sobre el pretendido culpable (convertido en chivo emisario), sintiéndose ellos justos. Este es el argumento de los que mataron a Jesús (¡conviene que un hombre muere y que no que peligre todo el pueblo... Jn 11, 51-42!). Por otra parte, en las circunstancias actuales (con armas atómicas capaces de destruir toda la humanidad, bajo un imperio casi único) carece de sentido defender la guerra justa, utilizando argumentos que pudieron valer antaño, pero hoy carecen de sentido. En relación con las cárceles, este catecismo responde mejor al derecho romano que a la Iglesia de Jesús[6].

El Catecismo se sitúa, en un plano de Talión y así supone que el principio y ley de la venganza sigue estando vigente para los cristianos (en cuanto ciudadanos de este mundo), al afirmar que los representantes de la sociedad pueden (deben) imponer unas penas proporcionadas a la gravedad del delito y al añadir que esas penas sirven para compensar el desorden introducido por la falta. Este lenguaje puede ser valioso en plano de racionalidad social (¡cosa que dudo!), pero no es evangélico ni salvador. Ciertamente, los cristianos podemos (¡y debemos!) dejar que la sociedad civil despliegue su justicia, pero sin darle lecciones ni decir lo que debe hacer desde el evangelio.

El Catecismo mezcla los dos planos (razón y gratuidad, ley y evangelio), sintiéndose capaz de dar lecciones a los códigos penales (justificando así el talión). En esa línea llega a ser más duro que muchos códigos civiles de occidente (España, Italia, Francia.., que han suprimido la pena de muerte. Ciertamente, en otros momentos la ley de la Iglesia (trasmisora del derecho romano) pudo presentarse como norma de suplencia, en el plano civil. Hoy no puede ni debe ejercer esa función: no está para garantizar (sancionar, sacralizar) el viejo orden social, sino para anunciar la gracia de Dios. Sólo así, renunciando a toda cota de poder social, la Iglesia puede ser de verdad liberadora[7]. de los encarcelados.

Juan Pablo II, Evangelium vitae 1995, núm 56 reasume gran parte del texto del catecismo. Lo mismo hace, aunque con una mayor insistencia en el aspecto "humanizador" de la cárcel, su documento para el Jubileo del 2000: «La prisión como castigo es tan antigua como la historia del hombre. En muchos países las cárceles están superpobladas. Hay algunas que disponen de ciertas comodidades, pero en otras las condiciones de vida son muy precarias, por no decir indignas del ser humano. Los datos que están a la vista de todos nos dicen que, en general, esta forma de castigo sólo en parte logra hacer frente al fenómeno de la delincuencia.

Más aún, en algunos casos, los problemas que crea parecen ser mayores que los que intenta resolver. Esto exige un replanteamiento de cara a una cierta revisión: también desde este punto de vista el Jubileo es una ocasión que no se ha de desperdiciar. Según el designio de Dios, todos deben asumir su propio papel para colaborar a la construcción de una sociedad mejor. Evidentemente esto conlleva un gran esfuerzo incluso en lo que se refiere a la prevención del delito. Cuando, a pesar de todo, se comete el delito, la colaboración al bien común se traduce para cada uno, dentro de los límites de su competencia, en el compromiso de contribuir al establecimiento de procesos de redención y de crecimiento personal y comunitario fundados en la responsabilidad. Todo esto no debe considerarse como una utopía. Los que pueden deben esforzarse en dar forma jurídica a estos fines». Cf. Juan Pablo II, «La prisión debe ser un lugar de redención y no de des-educación o vicio», Mensaje para el jubileo en las cárceles (año 2000), www.archivalencia.org/document/pontificio/juanpabloii/mensajes/2000jpiimensajejubileocarceles.ht.

Es bueno y en algún sentido necesario lo que dice Juan Pablo azón social), pero resulta insuficiente y acaba siendo engañoso. El Catecismo defiende el orden establecido (el pretendido bien común de la sociedad) más que la salvación de los encarcelados (pobres y marginados, predilectos del evangelio). Por eso, puede servir de referencia o contrapunto, pero no de doctrina cristiana en este campo.

El Catecismo no debería haber utilizado como hace el pasaje de Lc 23, 43 para probar el sentido sanador de los castigos y menos aún de una pena de muerte. A Lucas no le importa el valor terapéutico (muy dudoso) del ajusticiamiento del "bandido", sino el poder de la palabra de Jesús: «¡hoy estarás conmigo en el paraíso!». Sólo esa palabra salva, mientras que el orden social permanece en su pecado. Sobre la culpabilidad de judíos y romanos además de comentarios a Lc (cf. J. A. Fitzmyer, Luke, Anchor Bible, New York 1981 ss; F. Bovon, Lucas, Sígueme, Salamanca 1995ss), pueden consultarse de un modo especial los comentarios a Hech 4, 23-31 donde Lucas ha presentado su visión teológica más honda, vinculando en un mismo pecado (matar a Jesús) a judíos y gentiles.

En un sentido, el Catecismo se sitúa fuera del evangelio (incluso en contra del evangelio). Recordemos que a Jesús le mataron justamente, conforme a la ley de este mundo: era un peligro público para judíos y romanos. Es extraño que una Iglesia que ha surgido de la muerte “legal” de un ajusticiado se atreva a justificar la pena de muerte, con razones de terrorismo de estado que los mayores juristas europeos ya no aceptan.

«La pena de muerte resulta ya casi indefendible desde la perspectiva tradicional de los fines de la pena. Dado que no es aceptable la retribución por la retribución y que a través de la eliminación física del delincuente se imposibilita de raíz su eventual reeducación, no cabría más que asignar a la pena de muerte el fin de intimidar a la colectividad... De esta forma, quienes crean que debe recurrirse necesariamente a la pena de muerte en particular sólo podrán fundamentarlo en términos de seguridad o de intimidación de la colectividad.

Sin embargo, el aspecto de seguridad, citado en primer lugar, pondría más bien de manifiesto la debilidad del Estado correspondiente: ¿no tiene éste otra forma de dominar al delincuente que no sea precisamente mediante su eliminación física? De hecho debería dar qué pensar la circunstancia de que la pena de muerte se dé de forma más habitual precisamente en aquellos países que adolecen de graves problemas de desigualdad e inestabilidad interna, por la existencia de regímenes totalitarios o profundas desigualdades sociales (como se reconoce ante todo en el hecho de que la pena de muerte afecta predominantemente a los miembros de los estratos sociales inferiores). Así, cuando a falta de condiciones esenciales de vida "a la medida del ser humano", se condena a muerte por puras razones de seguridad ¿no se está poniendo de manifiesto, de una forma especialmente cruda, que el ser humano es instrumentalizado para un fin ajeno a sí mismo?

Esta degradación a puro objeto resulta aún más evidente si se utiliza la pena de muerte con fines intimidatorios. Al margen de que es una forma de debilitar, antes que de fortalecer, el respeto por la vida, ya que ésta resulta instrumentalizada al servicio de la prevención, todavía hay un aspecto de mayor peso argumentativo: con la pena de muerte se hace frente en buena medida al "terror" del delincuente con el "contra-terror" del Estado. Cuando el Estado sólo cree posible lograr la intimidación entregando a la muerte a un ser, a la postre totalmente indefenso frente a aquél, tanto si la ejecución es brutal como si se transforma en un "contra-terror ritualizado" mediante la formalización y una aparente humanización, se manifiesta una vez más la debilidad - y no la fortaleza - del Estado. La prepotencia exterior demostrada frente al individuo condenado a muerte, a través de todo el aparato de ejecución técnico y personal, apenas puede ocultar la impotencia interior frente a la colectividad». A. ESER, (Instituto M. Plank de Freiburg), «Una justicia penal a la medida del ser humano», en http://www.poder- judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA%2015/eser15.htm.

[6] El Catecismo no ha logrado asumir, ni ha integrado en su visión de la cárcel, la novedad mesiánica del Cristo, como si el evangelio no hubiera superado la lógica del talión, como si Jesús no hubiera instaurado con su pascua un camino nuevo de no-violencia creadora. He desarrollado este argumento de la «no-violencia cristiana» en Antropología bíblica. Del árbol del Juicio al sepulcro de Pascua, Sígueme, Salamanca 1994.

Jesús no dijo a los hombres y mujeres que sufrieran con paciencia los dolores y el engaño de la vida. No les habló de penitencia justa por sus culpas sino de gracia de Dios, de perdón universal y reino abierto (gratuito) para todos. Pues bien, el Catecismo se sitúa en otro plano, como si tuviera miedo de proclamar el evangelio en la cárcel, como si allí no se pudiera anunciar y vivir ya desde ahora una experiencia de la salvación, como si a los pretendidos "bandidos" o culpables tuvieran que seguir estando bajo la ley antigua de la espada. Por otra parte, el Catecismo parece suponer que la autoridad tiene siempre razón y que los condenados (a privación de libertad o a muerte) son culpables (al menos en general).

V Jesús no afirma que los "pecadores" son buenos y "la buena sociedad" es perversa, pero tampoco dice lo contrario. No ha venido a proclamar la salvación de Dios a los enfermos, publicanos, prostitutas, pobres, marginados... porque son buenos o mejores que los otros, sino porque están necesitados y porque el Padre Dios les ofrece su gracia. Ciertamente, Jesús no afirma que los poderosos y jueces son malos (a pesar de Lc 1, 51-53; 6, 20-26), pero tampoco ha venido a sostener que ellos son buenos y que por eso deben castigar a los culpables. Por otra parte, el evangelio sabe que a Jesús le han condenado los representantes del bien común, conforme a una sentencia que siendo “justa” (plano de racionalidad social) ha sido el máximo pecado de la historia. Por eso, resulta al menos extraño que ahora el Catecismo de la Iglesia parezca suponer que la autoridad tiene siempre razón al condenar a los "culpables".