Por una verdadera sinodalidad: los 10 cerrojos que hay que abrir

"Para pasar de la conversión a la reforma hay que reformar el Código de derecho canónico"

"La pregunta que queda ahora es la siguiente: ya sea un proceso en curso o una estación casi terminada, ¿cuáles son sus efectos en la vida y la estructura eclesial?"

"Por mi parte, voy a señalar diez «piedras» en el código de derecho canónico, diez cánones que identifico como obstáculos para la construcción de una Iglesia sinodal"

"El «poder de jurisdicción», que este canon recuerda como «de institución divina», no coincide con el «poder de orden» que se atribuye a los ministros ordenados: este vínculo es fruto de una decisión arbitraria del legislador, que excluye así del gobierno de la Iglesia a una buena parte del pueblo de Dios"

"El último Sínodo nos invita a pasar de una visión eclesiológica de la sociedad jerarquizada a una perspectiva mucho más participativa y comunitaria, pero este cambio no podrá producirse si no se revisa la estructura jurídica de la Iglesia, en la que la comunidad sigue siendo una incógnita por descubrir y el servicio de la caridad, que es su fundamento, ni siquiera se menciona"

(Golias).- Son muchas las voces que nos aseguran que el sínodo es un proceso que, una vez iniciado, no se detendrá[1], pero en varias diócesis el sínodo se ha vivido como una estación del año, con un principio y un final. El período «postsinodal», deseado por el papa Francisco, que debería llevarnos a una asamblea eclesial en octubre de 2028, según la carta que envió al cardenal Grech poco antes de su fallecimiento[2], se percibe más bien como un epílogo, como la culminación de esa estación.

La pregunta que queda ahora es la siguiente: ya sea un proceso en curso o una estación casi terminada, ¿cuáles son sus efectos en la vida y la estructura eclesial? Si bien es innegable que, a nivel «afectivo», por así decirlo, el proceso sinodal ha suscitado tantas esperanzas, abierto tantas perspectivas pastorales y promovido tantas conversiones hacia una gestión comunitaria de la realidad eclesial, por otro lado queda por precisar cómo se desarrollarán las cosas a nivel efectivo.

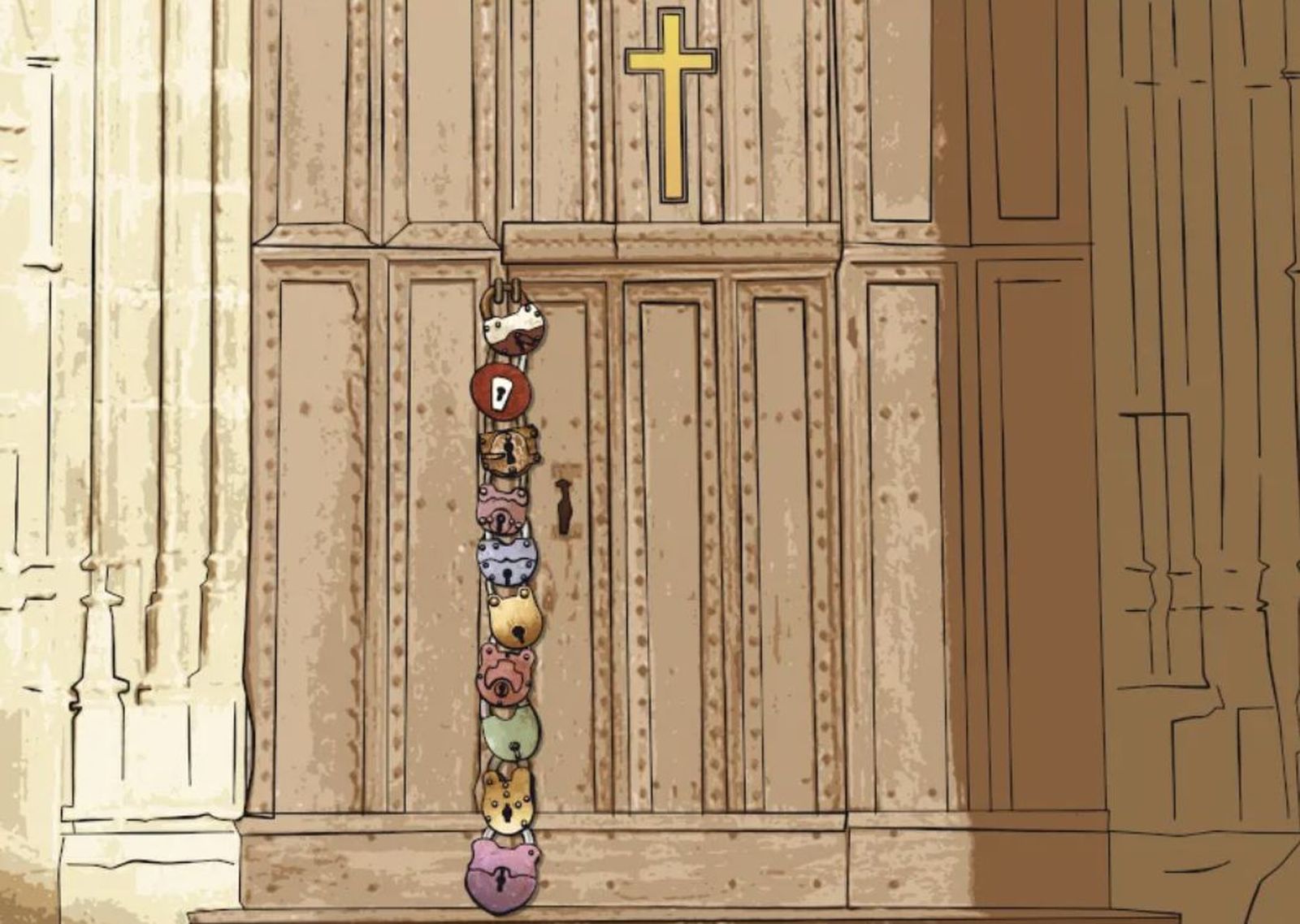

«Conversión y reforma no son sinónimos», recuerda François Odinet al final de un artículo reciente, en el que defiende la idea de que el proceso sinodal es un aprendizaje, pero no puede evitar plantear estas preguntas: «¿Cómo tomarán en serio los católicos la dimensión sistémica de la sinodalidad, cómo percibirán que la reforma condiciona la misión de la Iglesia en este mundo? La pregunta sigue abierta»[3]. Para pasar de la conversión a la reforma, propongo identificar los nudos sistémicos, los cerrojos que hay que abrir, las «piedras sinodales», es decir, los obstáculos que entorpecen el camino hacia una Iglesia sinodal, con el fin de eliminarlos y allanar el camino.

Al evocar el genocidio de Ruanda, el cardenal Etchegaray, antiguo prefecto del Consejo Pontificio «Justicia y Paz », se preguntaba qué sentido puede tener aún la misión cuando son los cristianos quienes se matan entre sí. René Poujol da testimonio de ello en su libro «Le synode c'est maintenant» (p. 24). El problema es que la falta de coherencia no solo afecta a los cristianos de las «iglesias jóvenes» del continente africano, sino también a todos los demás, en todo el mundo: ¿Cuánto tiempo nos hemos matado ferozmente en el viejo continente en nombre de la religión cristiana? ¿Durante cuántas décadas los fervientes cristianos de América del Norte han pisoteado los derechos de sus hermanos del Sur imponiéndoles dictaduras de una violencia inaudita?

Y aún hoy, ante nuestros ojos, hermanos cristianos se matan entre sí en suelo ucraniano. También vemos a jefes de Estado supuestamente cristianos pisotear el derecho internacional, bombardeando a civiles en «territorio enemigo», o simplemente pisotear los derechos humanos de los opositores en su propio territorio nacional: ¿no es ahora el momento de precisar mejor cuál es la misión de la Iglesia ante esta humanidad que sufre? Así pues, para poder caminar juntos como hermanos y hermanas, ¿somos capaces de sentar las bases concretas de una Iglesia sinodal?

[1] Véanse, por ejemplo, los textos de Christophe Theobald, Un nouveau concile qui ne dit pas son nom ?, Salvator, París 2024; René Poujol, Le synode c’est maintenant. L’héritage du pape François, Salvator, París 2025; François Odinet, Le synode «pour une église synodale » : relecture d’un apprentissage, en NRT 147 (2025), 386-400; Nathalie Becquart, La sinodalidad, un camino de conversión comunitaria, en Christus 270 (2021), 79-86.

[2]Cf.https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2025/03/15/250315a.html?utm_source=chatgpt.com

[3] F. Odinet, op. cit., 399.

Las «piedras sinodales», obstáculos del proceso sinodal

Por mi parte, voy a señalar diez «piedras» en el código de derecho canónico, diez cánones que identifico como obstáculos para la construcción de una Iglesia sinodal. Soy muy consciente de que cada uno de estos diez puntos podría ser objeto de un tratamiento más profundo y argumentado, pero prefiero exponerlos aquí de forma sintética y remitir cualquier otra explicación y argumentación a mis publicaciones anteriores[1].

Por otra parte, subrayo que las siguientes propuestas son las de un pastor llamado a aplicar el derecho en sus iniciativas y a dar testimonio de la coherencia entre la acción pastoral y el código vigente. Por lo tanto, el presente artículo no es un estudio de derecho canónico, sino una propuesta pastoral para la revisión de ciertos cánones (o simples párrafos) que parecen oponerse a la realización de una Iglesia efectivamente sinodal.

Varias de las cuestiones que planteo se abordaron en los intercambios sinodales y se recordaron en el documento final, pero, precisamente, nada indica que vayan a debatirse en un futuro próximo y que el código vaya a modificarse en el sentido indicado. Una posible revisión del código de derecho canónico, consecuencia lógica de la «reforma estructural» prevista en el documento final[2], podría sin duda eliminar estos obstáculos, pero, a la espera de un debate más amplio, me gustaría ponerlos de relieve.

Por otra parte, el mismo documento afirma que el proceso sinodal prevé dos caminos complementarios, la «renovación espiritual» y la «reforma estructural», que deberían «hacer a la Iglesia más participativa y misionera»[3]. Por lo tanto, se trata en definitiva de una recomendación bastante clara, pero que aún puede quedar en papel mojado, y dado que las dificultades de la conversión espiritual son más abordables que las que afectan a la reforma estructural, ya que terminan inevitablemente en el el ámbito de una vida, mientras que las otras permanecen en nuestras instituciones, propongo aquí poner de relieve estas piedras, para que juntos podamos discernirlas y allanar el camino.

Estoy convencido de que, si queremos realizar una comunidad sinodal, signo y medio de comunión con Dios y de unidad del género humano (cf. LG 1), la reforma eclesial debe tocar al menos estos diez aspectos, que voy a desarrollar a continuación: el clericalismo en su raíz jurídica, más que como actitud interior[4], el papel subordinado de los laicos, la exclusividad masculina del ministerio ordenado, el poder «soberano» de los obispos, el anonimato de la comunidad parroquial, la pirámide decisoria eclesiástica, la voz consultiva de los órganos de participación pastoral, la posibilidad de celebrar liturgias sin la participación de los fieles, el uso ambiguo del concepto de «sujetos» en el código de derecho canónico y, por último, la ausencia, en el mismo código, del servicio de la caridad como función eclesial fundamental.

1. La raíz jurídica del clericalismo: can. 129, §1

«Son aptos para el poder de gobierno [...] según las disposiciones del derecho, aquellos que han recibido la orden sagrada»: así reza el primer párrafo del canon 129 del Código de Derecho Canónico. Se trata del verdadero fundamento del clericalismo, ya que su interpretación literal justifica cualquier forma de supremacía de los clérigos sobre los laicos y los religiosos. Esta ley separa, dentro del mismo pueblo, a los que son aptos para el poder y a los que no lo son, justificando así una casta privilegiada, apartada de los demás.

Tal decisión no tiene ningún fundamento evangélico y debería ser eliminada del derecho canónico si se quiere construir una Iglesia sinodal, de hermanos y hermanas con la misma dignidad filial. El «poder de jurisdicción», que este canon recuerda como «de institución divina», no coincide con el «poder de orden» que se atribuye a los ministros ordenados: este vínculo es fruto de una decisión arbitraria del legislador, que excluye así del gobierno de la Iglesia a una buena parte del pueblo de Dios.

Esta exclusión sigue siendo, por tanto, injustificada: no no hay ninguna razón que impida a cualquier miembro de la comunidad eclesial recibir este poder y ejercerlo, en nombre del bautismo, la confirmación y la comunión que ha recibido y que le capacita para participar en la vida del pueblo de Dios en todas sus necesidades, como su gobierno: el cuerpo de Cristo que el fiel comparte con sus hermanos y hermanas le da esta aptitud precisamente en función del misterio eucarístico. Mantener este canon, en su formulación actual, es un grave impedimento para la realización efectiva de una Iglesia sinodal, ya que divide al pueblo de Dios en lugar de unirlo.

2. El papel subordinado de los laicos: can. 129, § 2

«En el ejercicio de este poder, los fieles laicos pueden cooperar según el derecho»: así reza el segundo párrafo del canon 129. No se trata de una «corrección» del primer párrafo, con el fin de reducir el poder del clero, sino simplemente de un corolario que justifica la separación entre aquellos que son aptos para el poder y aquellos que no lo son. En efecto, al admitir a los fieles laicos a cooperar en el poder de gobierno, enunciado en el primer párrafo, se establece el papel subordinado de los laicos con respecto a los clérigos, ya que solo pueden cooperar, y finalmente se reduce el carácter ministerial de la Iglesia a una simple iniciativa de cooptación de los laicos por parte de sus responsables clérigos.

En una Iglesia sinodal, es la comunidad en su conjunto la que está llamada a identificar los carismas de sus miembros para confiarles un ministerio, y este proceso no puede reducirse al ejercicio del poder de gobierno del único ministro ordenado. Hay que añadir, además, que la cooperación a la que se refiere este canon no se especifica, mientras que debería relacionarse con el carácter ministerial, o de servicio, de todos los poderes en la Iglesia; a este respecto, Jesús tenía ideas bastante claras: «Los reyes de las naciones se comportan con ellas como señores, y los que las dominan se hacen llamar benefactores. Para vosotros, nada de eso. Pero el mayor entre vosotros que sea como el más joven, y el que manda como el que sirve» (Lc 22, 25-26). Puesto que el ministerio del gobierno no está hecho para mandar y no deriva directamente de la ordenación, el papel subordinado de los laicos es, en definitiva, injustificado.

3. La exclusividad masculina del ministerio ordenado: can. 1024

«Solo un hombre bautizado recibe válidamente la ordenación sagrada»: verdadero escollo para una verdadera reunificación del pueblo de Dios, este canon 1024 se ha convertido en el paradigma no de la fidelidad a los orígenes de la Iglesia, sino de la pesadez anacrónica de la herencia institucional. Si los doce apóstoles eran hombres, no hay ningún impedimento para que sus sucesores sean también mujeres; además, entre los 72 discípulos enviados en misión (cf. Lc 10, 1-20) es más que probable que hubiera mujeres, ya que había muchas entre sus discípulos (cf. Mc 15, 41 y Lc 8, 3).

Este canon levanta un muro de separación entre los discípulos, basado en una visión cultural típica de una época determinada, más que en un mandato evangélico. Eliminar esta restricción es derribar el muro que separa a los fieles, y bastaría con modificar una sola palabra: en lugar de «hombre » (vir en el texto latino) se podría escribir simplemente «fiel» (christifidelis) y el canon mantendría todo su sentido.

A decir verdad, se podría discutir que el código establece el bautismo como condición previa para acceder a la ordenación; quizá habría que exigir los tres sacramentos de la iniciación, y en particular la comunión: para ser ordenado al servicio de la Iglesia, sacramento de unidad, hay que estar primero al servicio de la comunión. Pero, en efecto, los cánones siguientes se encargan de dar un marco exhaustivo a los requisitos exigidos a los ordenandos, por lo que podemos limitarnos al bautismo como condición básica. La verdadera cuestión de fondo, que sigue siendo ineludible, es su pertenencia a la comunidad, más que su sexo o el primer sacramento requerido. Al excluir a una gran parte de la Iglesia de la ordenación, este canon divide y separa al único pueblo de Dios, en lugar de reunirlo y unirlo: por lo tanto, es contrario al camino sinodal.

4. El poder «soberano» de los obispos: can. 381, §1

«Al obispo diocesano le corresponde, en la diócesis que le ha sido confiada, todo el poder ordinario, propio e inmediato necesario para el ejercicio de su cargo pastoral»: este es el primer párrafo del canon 381, que fundamenta la «soberanía» del obispo en su diócesis. La comunión prevista en la sinodalidad exige un grado de fraternidad o sororidad que este canon impide: es imposible ser al mismo tiempo hermano e hijo de alguien. Sin embargo, este canon atribuye al obispo una verdadera función paterna, distinta de la de hermano en Cristo: tiene todo el poder legislativo, ejecutivo y judicial (cf. can. 391, §1) y solo él representa a su diócesis (cf. can. 393).

El sistema de gobierno establecido por este canon corresponde al modelo instituido por una monarquía absoluta. No se prevé ninguna forma de gestión participativa del poder, aunque esta última sería mucho más coherente con una gestión sinodal del gobierno: un sistema eficaz y participativo de control permitiría aplicar los criterios de subsidiariedad, propios de la doctrina social. Cualquier posibilidad de atenuar este modelo de gestión, mediante la constitución de órganos de participación pastoral (consejo episcopal, consejo presbiteral, consejo pastoral), solo puede aportar un remedio paliativo, ya que estos órganos solo desempeñan una función consultiva y no son más que la expresión de la voluntad del obispo (a menos que este decida lo contrario). Si se quiere construir una Iglesia sinodal, es necesario hacer participativa la gestión de la Iglesia local modificando este canon y sus corolarios. El poder del obispo no puede ser «absoluto», ya que en la Iglesia todo está relacionado con el único maestro (cf. Mt 23, 8), como veremos en relación con la novena piedra.

5. El anonimato de la comunidad parroquial: can. 518

«Por regla general, la parroquia será territorial, es decir, comprenderá a todos los fieles del territorio dado»: con este canon 518, el código rectifica y anula lo que afirma en el can. 515 §1, al definir la parroquia como una «comunidad precisa de fieles». En lugar de aclarar esta definición y extraer de ella consecuencias jurídicas, el código prefiere volver al criterio de la jurisdicción territorial, que impone a la parroquia una fisonomía geográfica y obliga a los fieles a una dependencia automática, según su residencia, como en cualquier administración civil. De este modo, se priva a la comunidad parroquial de la posibilidad de constituirse como sujeto pastoral, con sus representantes y sus órganos de participación y gestión pastoral. Solo conserva la identidad de una asamblea dominical anónima y cambiante, en un territorio definido a nivel administrativo.

Sin embargo, está claro que, en nuestra actual cultura de la movilidad, la residencia ya no puede considerarse el único criterio de participación eclesial, como lo era antes en una cultura rural; es necesario establecer un criterio basado en las relaciones humanas de elección y proximidad, que determinan la constitución de verdaderas células básicas de la vida eclesial. Para construir una iglesia sinodal, la parroquia debe estar asegurada en su identidad jurídica de «comunidad de fieles», o conjunto de comunidades, y no simplemente como territorio.

El verdadero reto es establecer y consolidar una red de relaciones humanas fraternas, que concreten lo que se llama «comunidad», y para desarrollar vínculos de pertenencia es necesario dotar a la «comunidad de fieles» de personalidad jurídica, dándole la facultad de nombrar a sus propios representantes. En ausencia de un mecanismo claro de representatividad, que otorgue subjetividad jurídica a la comunidad, los fieles siguen siendo una masa anónima y la única persona jurídicamente reconocida sigue siendo el párroco, a pesar de todos los esfuerzos por involucrar a unos y otros en la animación de la liturgia o en la participación en el consejo o en el equipo pastoral.

6. La pirámide decisoria: can. 532

«En todos los asuntos jurídicos, el párroco representa a la parroquia» : al igual que el obispo en su diócesis (cf. can. 393), con este canon 532 el código establece al párroco como único representante de la parroquia. Esta declaración, al igual que la anterior, invalida la definición de la parroquia como «comunidad de fieles» (can. 515, §1) . En lugar de establecer su personalidad jurídica, el código prefiere confiar a la sola persona del párroco la representatividad de la comunidad parroquial, siguiendo el antiguo criterio jerárquico de las sociedades feudales. La ausencia de toda perspectiva de gestión participativa es flagrante: no tiene sentido hablar de sinodalidad si la comunidad de fieles desaparece «en todos los asuntos jurídicos».

Para hacer efectiva la sinodalidad eclesial, hay que empezar por concretar la naturaleza comunitaria de la Iglesia local, reconociendo jurídicamente la gestión participativa de su gobierno. No faltan ejemplos en la sociedad civil: ¡cuántas sociedades o asociaciones están gestionadas por un consejo de administración y representadas por un presidente elegido por sus miembros! Por otra parte, la democratización del proceso de toma de decisiones no impide el ejercicio de la autoridad del párroco (o del obispo), sino que, por el contrario, la precisa en su función ministerial, como garante de la fidelidad al Evangelio y a la tradición eclesial, sin concentrar en sus manos todos los poderes y toda la representatividad. Es en este nivel donde se distingue una sociedad (con una gestión jerárquica piramidal) de una comunidad (con una gestión participativa sinodal). Si no se elimina este obstáculo, cualquier proceso sinodal está condenado al fracaso.

7. La voz consultiva: can. 536, § 2

«El consejo pastoral solo tiene voz consultiva y se rige por las normas que establezca el obispo diocesano»: así reza el segundo párrafo del canon 536, que reduce la función del consejo pastoral a la simple voz consultiva. Por otra parte, si a nivel administrativo el párroco está obligado a constituir un consejo para los asuntos económicos (can. 537), regido por el derecho canónico y por las disposiciones diocesanas, a nivel pastoral el párroco ni siquiera está obligado a nombrar un consejo, a menos que el obispo lo considere oportuno. Esta falta de rigor para los «asuntos pastorales», frente a los «asuntos» propiamente dichos, no es un buen indicio de la consideración que el derecho canónico reserva a la actividad pastoral.

En cualquier caso, para no equivocarse, el código recuerda que, tanto a nivel administrativo como pastoral, «se mantienen las disposiciones del can. 532», que acabamos de ver, es decir, que el único representante de la parroquia es el párroco. Por lo tanto, la voz consultiva otorga a ambos consejos un papel muy ambiguo, que va desde la simple colaboración aleatoria hasta la insignificancia. Por otra parte, si el obispo no está obligado a constituir un consejo pastoral diocesano, salvo «en la medida en que las circunstancias pastorales lo sugieran » (can. 511), con mayor razón el párroco no está obligado a nombrar un consejo ni a tener en cuenta sus sugerencias: en cualquier caso, la voz consultiva no permite la toma de decisiones. Por lo tanto, es imposible un enfoque sinodal sin modificar esta perspectiva de unilateralismo clerical en los asuntos eclesiásticos.

8. La liturgia sin fieles: can. 837, §2

«Dado que, por su propia naturaleza, las acciones litúrgicas implican una celebración comunitaria, se celebrarán con la asistencia y la participación activa de los fieles»: si el segundo párrafo del can. 837 terminara ahí, sería impecable, pero la última afirmación invalida todo lo anterior: «cuando sea posible». Después de proclamar claramente que «las acciones litúrgicas no son acciones privadas» (can. 837, §1) y que es el «pueblo santo» el que celebra, bajo la autoridad de los obispos, y haber declarado que estas acciones «conciernen a todo el cuerpo de la Iglesia» e incluso que «alcanzan a cada uno de sus miembros de manera variada según la diversidad de órdenes, funciones y participación efectiva», todo se abandona con esta conclusión desarmada, que anula la fuerza de lo que se acaba de afirmar: una vez más se establece un hito importante, pero, al mismo tiempo, se le vacía de su carácter obligatorio dejándolo opcional.

Si la liturgia es una acción de todo el pueblo, la presencia y la participación de los fieles no pueden ser opcionales. La celebración eucarística es un servicio a la comunión eclesial y nunca un poder exclusivo para aquellos que pueden presidirla solos. En una liturgia individualizada, el carácter comunitario se vacía de su alcance efectivo: el papa Francisco decía acertadamente que «la liturgia se declina con el “nosotros”, y todo lo que viene del “yo” es diabólico» (Ateneo San Anselmo – Roma, 14 de febrero de 2022). ¿Cómo se puede promover una Iglesia sinodal que permita liturgias individuales?

9. El territorio y los «sujetos»: can. 87, §1

«El obispo diocesano tiene el poder de dispensar a los fieles de las leyes disciplinarias, tanto universales como particulares, promulgadas por la autoridad suprema de la Iglesia para su territorio o sus súbditos»: el uso del término «súbdito» en este canon (pero también se encuentra en los cánones 91, 136, 618, 630, 862, 885...) es sintomático de una visión feudal más que sinodal de la Iglesia. Los súbditos se asimilan al territorio, por lo que son miembros de la comunidad eclesial no por elección propia, sino por una simple razón de estado civil.

Por otra parte, cuando se habla de «súbditos», se supone necesariamente la presencia de «señores»: ¿cómo se puede afirmar entonces que en ese mismo pueblo «reina entre todos una verdadera igualdad», como se lee en el n. 32 de la constitución dogmática Lumen gentium? ¿Dónde se manifiesta esa igualdad? Si todos somos iguales, todos somos hermanos, como dice Jesús (cf. Mt 23, 8), ¿por qué el código prevé sujetos en la estructura eclesial? Si solo uno es nuestro maestro (cf. siempre Mt 23, 8), ¿cómo se puede considerar que la estructura eclesial está tan estratificada? Para continuar nuestro camino sinodal, es necesario reformular este canon, así como todos los demás que prevén una Iglesia en forma de sociedad, estratificada en maestros y sujetos, en lugar de una comunidad de hermanos y hermanas que reconocen un solo Padre, «el que está en los cielos» (Mt 23, 9).

10. La caridad desaparecida: can. 375, §1

«Los obispos […] son constituidos pastores en la Iglesia para ser, ellos mismos, maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno»: este es el texto del primer párrafo del can. 375, que abre el capítulo dedicado a los obispos. Las tres funciones que este canon les atribuye son las de la catequesis (doctrina), la liturgia (culto) y el gobierno. En cuanto a la función de gobierno, Lumen gentium, en el n. 27, recuerda que «el obispo debe tener ante sus ojos el ejemplo del buen Pastor, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por sus ovejas», y evoca «que su solicitud se extienda, mediante la oración, la predicación y todas las obras de caridad, tanto a los fieles de su diócesis como a los que aún no pertenecen al único rebaño».

Sin embargo, esta insistencia en las obras de caridad parece haber desaparecido del código, en beneficio de la única función de gobierno. Aunque es una de las tres tareas fundamentales de la Iglesia, junto con la catequesis y la liturgia[5], la caridad ni siquiera figura entre las actitudes requeridas para los candidatos al episcopado (cf. can. 378, §1), y si el código dedica a las otras dos funciones su tercer y cuarto libro, la caridad ha desaparecido, no hay ningún libro que trate de esta función[6]. Benedicto XVI ya había señalado este vacío: « el Código de Derecho Canónico, en los cánones relativos al ministerio episcopal, no trata expresamente de la caridad como un ámbito específico de la actividad episcopal»[7] . Es sorprendente que la ley fundamental de la vida cristiana esté tan poco desarrollada en el código y en el ministerio de los pastores. En particular, ¿cómo se puede construir una Iglesia sinodal sin una definición adecuada del servicio de la caridad en todas sus implicaciones, especialmente en su relación con la función de gobierno?

He aquí las diez piedras que me gustaría que se sometieran al discernimiento sinodal, pero sobre todo que me gustaría que se modificaran, ya que son reveladoras de la herencia preconciliar de una visión eclesial de la sociedad jerárquica en lugar de una comunidad sinodal. En su formulación actual, siguen expresando la lógica eclesial social y estratificada, heredada de la estructura feudal.

El último Sínodo nos invita a pasar de una visión eclesiológica de la sociedad jerarquizada a una perspectiva mucho más participativa y comunitaria, pero este cambio no podrá producirse si no se revisa la estructura jurídica de la Iglesia, en la que la comunidad sigue siendo una incógnita por descubrir y el servicio de la caridad, que es su fundamento, ni siquiera se menciona. El momento es delicado, necesitamos señales claras de cohesión y de firme voluntad de seguir adelante, de continuar el proceso iniciado por el Sínodo.

Sin embargo, las diez comisiones postsinodales, que debían presentar sus informes antes de finales de junio, se han retrasado debido a la muerte del papa Francisco, según la declaración de la secretaría general del sínodo[8]. Solicitan seis meses más. A la espera de los frutos de este importante y esperado trabajo, me permito proponer esta reflexión, que no pretende aportar soluciones, sino simplemente llamar la atención sobre la necesidad de hacer eficaz el proceso sinodal con reformas estructurales que afecten al marco jurídico eclesiástico.

En resumen, para pasar de la conversión a la reforma, tarde o temprano habrá que poner mano a la estructura institucional con su aparato legislativo que la regula, es decir, al código de derecho canónico. Las cuestiones que planteo en este artículo me parecen importantes y, repito, aquí solo se abordan para sugerir una visión de conjunto. El debate podría enriquecerse con la recepción y el intercambio de reacciones.

[1] Véase, en particular, mi último estudio sobre la actividad pastoral, traducido al francés con el título: «L’Église c’est nous. Peuple de rois, prêtres et prophètes» (Médiaspaul, 2024). Pero también mi investigación sobre la actividad misionera: «Riunire i dispersi. Lineamenti di pastorale missionaria » (Tab edizioni, 2021).

[2] Véase DF, n. 28.

[3] Ibíd.

[4] En este sentido lo describe el papa Francisco en la Carta al Pueblo de Dios, 20 de agosto de 2018, n. 2: «una forma anómala de entender la autoridad en la Iglesia».

[5] Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 25.

[6] El libro III está dedicado a la «función de enseñanza» (la catequesis), el libro IV a la «función de santificación» (la liturgia), pero el libro V a los «bienes temporales de la Iglesia».

[7] Deus caritas est, n. 32.

[8] Cf. https://www.synod.va/it/news/tracce-per-la-fase-attuativa-del-sinodo-un-testo-a-servizio-dell.html