Salmos de sosiego en un mundo sin sosiego

El libro de los salmos, manual básico de canto, poesía y oración, fue compuesto entre el VIII y el II a.C. y codificado en el templo de Jerusalén. Sigue siendo hasta hoy el “texto” fundamental de alabanza y pacificación humana de la cultura de occidente.

En estos momentos de intenso desasosiego, de guerra universal, de amenaza y mentira de los “grandes” (=malvados) poderes, especializados en crear miedos de espadas y fuegos, para seguirnos mintiendo y decirnos después que ellos pueden salvarnos del miedo y librarnos del fuego, si pagamos la tarifa estipulada y nos sometemos a su espada, es bueno parar y sosegarnos, recreando en nuestra vida la voz de algunos salmos.

Nombres y temas

En hebreo los salmos se llaman Tehilim, Alabanzas, para glorificar a Dios por todo lo que existe en el mundo y en la historia de lo hombres. Los traductores griegos les llamaron Salmos (Psalmoi), textos para ser cantados con acompañamiento de una cítara o harpa de diez cuerdas, llamada psalterion. Los salmos no es la letra para pensar, sino la música de alabanza y pacificación a laque se añade una letra adecuada. Entre ellos hay también shirim, cantos exultantes de amor, cmo los de como aparece en Cantar de los Cantares (=Shir ha shirim), que son salmos de enamoramiento.

Éstos y otros nombres se emplean en hebreo, aunque en general ellos tienden a llamarse ctualmente tehilim¸ palabra de la misma raíz que Halel, como Aleluya (cf. en especial Sal 113-118). Sin duda, ellos pueden también recitarse (leerse) o meditarse, y muchos judíos y cristianos empezaron a utilizarlos así en su reflexión o alabanza privada, aunque el “lugar” y sentido propio de los salmos era y sigue siendo la liturgia de las sinagogas judías y/o de las comunidades cristianas, que se reúnen para cantar juntos a la Vida que es Dios, que son ellos mismo en Dios, como sigue recordando un texto clave de San Pablo:

Salmos, oración cristiana

Cuando os reunáis para formar comunidad, obrad así: (a) que cada uno lleve y cante, un salmo (creando un espacio compartido de misterio; (b) que cada uno lleve una enseñanza (didajé, palabra de conocimiento); (c) Que cada uno lleve (tenga, ofrezca) el testimonio de una revelación (apocalipsis, que exponiendo su visión del misterio… (1 Cor 14, 26).

Lo primero que hacen los cristianos al juntarse y ser iglesia es cantar. Pablo no dice cuántos salmos han de cantarse, qué instrumento se ha de utilizar (cítara, harpa…), cuánto tiempo ha de dudar la música. Eso debe discernirlo cada grupo, sin que sea necesario hablar de un maestro de coro o capilla.. Lo único que dice Pablo es que cada uno (¡ekastos!) tiene/trae/canta, a solas o en grupo, un salmo. Sin ese comienzo de música de Cristo (el gran cantor de Dios) no tiene sentido la comunidad.

En segundo lugar, todos los creyentes (que según Mc 6, 39 forman un simposio de vida y comida) han de exponer tras el salmo (con el canto) el testimonio de vida compartida en solidaridad, de manera que el salmo (canto) y la enseñanza culmine en forma de la contemplación o revelación personal que se dice en griego “apocalipsis”. Tiene que haber al final de todo una “eclosión de vida”, el descubrimiento y despliegue de un nivel superior de gratuidad, de humanidad, eso es, de Dios hecho carne en la carne de la historia humana.

El tono musical de los salmos, y los instrumentos musicales empleados, está marcado al comienzo de cada uno de ellos, y actualmente resulta difícil reconstruirlos. Por otra parte, desde la reforma “gregoriana” del siglo IX-XI d.C., se impuso el canto oficial de los salmos “a capella”, es decir, a pura voz, con las ventajas e inconvenientes que ello ha supuesto. Aquí no podemos entrar en ese tema.

Eso significa que se ha dado primacía al texto escrito o letra de 150 salmos, recogidos con numeración algo variada por la Biblia Hebrea, seguida por la mayor parte de las traducciones actuales, o por la Biblia griega de los LXX, con la Vulgata Latina y la Liturgia de católicos y ortodoxos, Esa letra o argumento “doctrinal” (mensaje, enseñanza) de los salmos ha pasado al primer lugar, en contra de lo que en principio quería Pablo, de manera que hemos podido olvidar que en la iglesia lo primero es el canto, es decir, el entusiasmo agradecido ante el misterio. Según eso, lo primero en la iglesia es la alabanza, como indicaré en lo que sigue con unos ejemplos[1].

La historia bíblica, tal como aparece descrita en los salmos se sitúa entre dos batallas: (a): La de la creación con la victoria de Dios sobre el caos primigenio, como si Dios tuviera que luchar contra potencias de opresión y muerte para así crear un mundo de gracia. (b) La del juicio final o culminación de la obra creadora, cuando Dios derrote a los poderes destrucción, sea que se entiendan en forma de perversión humana o sobrehumana (abadón, satán, demonios).

Entre esas dos batallas discurre la historia de los hombres, llamados a escuchar a Dios y mantenerse en pie, esperando la manifestación y despliegue de su gloria, en un camino de fe, esto es, de confianza radical. En el registro de los salmos caben todos los motivos y matices de la vida humana, todos los sentimientos de búsqueda y esperanza, de agradecimiento y alabanza, de bendición y maldición… Pero entre ellos destaca el matiz y motivo de confianza en Dios, es decir, de aceptación activa de nuestra existencia. Los hombres vivimos, nos movemos y somos (como dice Pablo en Hech 17, 28) porque confíanos en la vida que Dios nos ha dadi Sal: 11; 16; 23; 27; 34; 46, 49, 62; 63: 84: 92;121;131. Entre los salmos de confianza colectiva, del pueblo pueden citarse otros como: 37; 62; 115; 125, 145.

La vida del hombre es tragedia, ni comedia, sino drama de amor, un compromiso agradecido a favor de aquello que somos. No hay dualismo puro entre el bien y el mal, no hay equivalencia entre Dios y los poderes diabólicos, pues en el fondo de todo el camino viene a expresarse la superabundancia y victoria de la gracia (Dios) sobre los poderes “diabólicos” de muerte, de la creación sobre la destrucción. Pero esa es una victoria en el dolor, con momentos de inmenso gozo.

La solución del drama de la vida humana no es evadirse y escapar, como en algunas religiones orientales, sino en entrar de un modo agradecido en la lucha, en diálogo con Dios, a favor de la paz entre los hombres, descubriendo y agradeciendo su presencia en el despliegue de la vida de cada uno y de Israel, dentro de la humanidad. En ese sentido, el tema del conflicto está presente en casi todos los salmos. De un modo especial pueden citarse algunos como: 4, 6, 17, 20, 35, 55, 56, 140.

Ese conflicto dramático de la vida no proviene de un “pecado original”, como ha supuesto una tradición cristiana posterior, que suele apoyarse en la teología de San Agustín, sino de la misma creación. El mundo no existe por sí (no es divino en sí mismo), sino que ha surgido por creación (palabra y voluntad) de Dios, en un contexto dramático de “lucha”, que ha sido recogida en muchos salmos que no “razonan” sobre la creación, sino que la cuentan en forma de victoria de Dios contra el “caos”, representado por las aguas superiores e inferiores que amenazan con destruir la tierra firme, por diluvio o por desintegración interior.

El hecho de que el mundo exista como como expresión del compromiso de Dios contra el caos y muerte se expresa en los salmos de creación entre los que destaca Sal 104. Cf.: 8; 19; 90; 118; 136-148. En ese contexto hay que entender los numerosos salmos de curación (salud), centrados en el templo de Jerusalén, entendido como santuario terapéutico, sanatorio de Dios donde los enfermos pedían la curación a Yahvé o le daban gracias por haberla recibido. Ese proceso terapéutico de muchos salmos se entiende como itinerario de reconciliación y salvación, y está muy vinculada con la conversión y el perdón.

- (a) Sal 30 habla de un hombre que se había sentido seguro, pero que, en un momento dado, ha caído enfermo, en peligro de muerte. Por eso llama a Dios y Dios responde con amor, asiste y cura al enfermo.

- (b) Sal 40 compara la curación del enfermo con las “maravillas” que Yahvé realizaba a favor de su pueblo, desde el principio del Éxodo. El salmista sanado atribuye su salud a Yahvé, en una línea de fidelidad en el Dios verdadero, en contra de los idólatras, que pensaban que sus curaciones provienen de los dioses de sus santuarios, como el Serapeion de Alejandría o el templo de Esculapio en Epidauro. Había en Israel grupos sacerdotales más partidarios de los sacrificios animales, pero Sal 40 destaca la función terapéutica del templo. Entre los salmos de curaciones, cf. 6; 23; 30; 31; 38; 41; 51; 88; 107; 146. En esa línea ha de entenderse la acción sanadora de Jesús, templo viviente y personal del Dios de la salud.

Como niño ante su madre, crecer en paz (Sal 131)

El tema de la infancia ha sido poco destacado en el salterio, aunque aparece en algunos textos como Sal 8, 3 (donde hallamos el tema de los niños/lactantes que cantan la gloria de Dios Desde Sal 1, el salterio parece indicar que los privilegiados de Dios son hombres (varones) maduros que han de aprender (estudiar y cumplir) la ley de Dios. Sin embargo en este salmo (como en Mc 9, 33-37; 10, 13-16) los privilegiados de Dios son unos niños[2].

- 1 Yahvé, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros;

- 2 ni he caminado buscando grandezas que superan mi capacidad.

- 3 Sino que he calmado y modero mi alma, como niño en brazos de su madre;

- 4 Como, niño saciado así está mi alma dentro de mí (Sal 131; Vulg 130) .

Mi corazón no es ambicioso (121,1). En contra de la desmesura que aparece en la visión social de algunos, más allá del exceso de aquellos que quieren una religión de triunfo, el salmista empieza negando ante Yahvé tres pretensiones de grandeza.En la Biblia, más que signo o sede de amor, el corazón es deseo radical de conocimiento y vida. Pero este salmista dice a Yahvé que no quiere ambicionar cosa ninguna, ni elevarse sobre otros, sino superar unos deseos que llevan al dolor propio, al enfrentamiento con otros y a la muerte.

Ni mis ojos son altaneros, engreídos En contra de eso, el salmista quiere superar el deseo de poder que los griegos llamaron “hybris”, desmesura antidivina (y antihumana). Por eso dice que ha serenado y aplacado su nephesh, alma, como niño que se alegra de la vida, ante su madre. Al volverse de esa forma como niño, el salmista no niega, sino que sacia y cumple su más hondo deseo, que no consiste en tener/ganar cosas, ni en conseguir “poder” o dominio, sino en descansar junto a la madre (origen y sentido de su vida, signo de Dios).

Él protagonista aparece así como niño destetado, de entre tres y cinco años, que tiene ya cierta capacidad de movimientos, pero que, en vez de salir y arriesgarse por duros caminos de lucha en el mundo externo, se sienta y se siente feliz al lado (o en brazos) de su madre. Esta imagen resulta sorprendente en una cultura patriarcal, donde la felicidad del niño varón debería consistir en independizarse, ingresando en el mundo de afanes, tareas y conquistas del padre (es decir, de los mayores).

La felicidad de este niño no está en dejar a la madre (cosa que deberá hacer al comienzo de la pubertad, en torno a los doce años, asumiendo así la forma de vida, competencia y esfuerzo del padre), sino en permanecer vinculado de un modo más hondo con la madre, que es signo de Dios. Su grandeza no está en “hacer cosas”, imponiéndose de esa manera sobre otros, sino en “vivir” en un espacio marcado por el cariño materno (en una línea que podría llamarse femenina),

Este retorno a la infancia ha sido ratificado de un modo “esencial” por Jesús de Nazaret, judío ejemplar, cuando dice “si no os hacéis como niños no podréis entrar en el reino de Dios” (Mt 18, 3 par). Esa vuelta a la infancia implica una “transvaloración” de los intereses actuales de la vida, desde una perspectiva de “feminidad” (maternidad) y (sobre todo) de vinculación humana, esto es, de felicidad en el amor mutuo, por encima del dominio y de la lucha de unos contra otros.

Jesús ha retomado el mensaje de este salmo, anunciando y preparando, por un lado, la llegada del Reino futuro, como liberación definitiva, y proclamando por otro la presencia actual del Reino en los niños, a los que Dios acoge y ama como madre. En ese sentido ha de entenderse su invocación: Abba (Patêr): Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino (Lc 6, 2).

En la oración de Jesús hay, según eso, un elemento activo (más paterno), vinculado al pan y al perdón mutuo, como sigue diciendo el Padre-Nuestro. Pero, al mismo tiempo, hay un elemento materno, de confianza básica, de identificación con la madre (Reino), como supone este salmo. En esa línea han de interpretarse los pasajes fundamentales de la tradición de Marcos (9, 33-37; 10, 13-16 par) donde el Reino de Dios se interpreta como experiencia de cuidado y cariño materno. En esa línea, Jesús dice, por un lado, “si no os hacéis como niños no entraréis en el Reino”, pidiendo, por otro, “convertíos (cambiad de mente, transformaos) porque llega el Reino de Dios”.

Dios engendrador, rahum en el útero de Dios.

El Dios de los salmos es ante todo creador, principio originario del que proviene todo lo que existe, toda vida, misericordia viva que supera toda lucha destructora y mantiene en su realidad o esencia (Yahvé, el que es) todo lo que existe).

Dios es fundamento germinal de vida, y así se muestra como seno universal, gran “vientre madre” del que todo surge, en el que todo existe. En esa línea se puede hablar del seno divino del que provenimos, en el que nos movemos (surgimos) y somos, como dirá Pablo en Hech 17, 28, evocando a un poeta griego mas que a un Salmo (Arato, Fenom. 5). Esa imagen del Dios seno materno está al fondo de otros salmos.

Sal 22 2., 10-11, salmo de abandono, salmo de resurrección. El salmista ha comenzado lamentándose ante Dios “¿por qué me has abandonado (Sal 22, 2) como dirá Jesús en la Cruz (Mc 15, 34, 2). Pues bien, ese supremo abandono está vinculado a la máxima y más honda presencia creadora de Dios en la muerte (Sal 22, 10-11):Tú me sacaste del seno Materno; desde el seno de mi madre me encomiendo a ti. El mismo Dios que ha creado al hombre “sacándole del seno de la madre” es el que le recrea, liberándole de la muerte. Todo el NT, en especial san Pablo (1 Cor 15) interpreta el “abandono/muerte” de Jesús en la cruz como resurrección. Ése es el tema clave del evangelio de Marcos (y de Mateo)

(b) Sal 139, 13: Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre materno. Dios es útero de madre en la que hemos sido y seguimos siendo formados y al que retornamos por la muerte, en un proceso de generación y corrupción, pero con una diferencia básica frente a los ritmos “naturales” de un “eterno surgimiento y retorno”, que está en el fondo de las grandes religiones de oriente y occidente. El Dios de los salmos no es eterno retorno de lo mismo, sino principio, camino y meta final de lo siempre nueva, de la realidad que esperamos, de manera que los hombres (varones y mujeres) forman parte de ese único camino de presencia y vida de Dios en la humanidad. Ese tema se encuentra también al fondo de Ecl 1,5; Job 10,9-10 y 2 Mac 7, 22.

Tú me sondeas y me conoces (Sal 139, Vulg 138)

Este salmo retoma y recrea la mejor experiencia israelita, en una línea de apertura universal y eterna. Vivo porque Dios me conoce; me muevo y camino porque él es mi camino, por encima de la muerte. Presento y comento aquí la primera parte del salmo, que debe unirse con el salmo anterior. Dejo a un lado el final del verso 19 en adelante, pues exigiría un tratamiento más extenso:

- Tú me sondeas y me conoces.

- 2 Me conoces cuando me siento o me levanto, | de lejos penetras mis pensamientos;

- 3 distingues mi camino y mi descanso, | todas mis sendas te son familiares.

- 4 No ha llegado la palabra a mi lengua, | y ya, Yahvé, te la sabes toda.

- 8 Si escalo el cielo, allí estás tú; | si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;

- 9 si vuelo hasta el margen de la aurora, | si emigro hasta el confín del mar,

- 10 allí me alcanzará tu izquierda, | me agarrará tu derecha.

- 13 Tú has plasmado mis entrañas, | me has tejido en el seno materno.

- 14 Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente,

- porque son admirables tus obras: | mi alma lo reconoce agradecida,

- 17 ¡Qué incomparables encuentro tus designios..,

- si los doy por terminados, aún me quedas tú.

Tú me sondeas y me conoces. Ésta es la sorpresa: Lo primero que el hombre descubre no es el dolor, como diría Buda, ni la admiración ante las cosas, como dice la tradición filosófica (desde los griegos hasta los racionalistas europeos del siglo XVII o XVIII). Lo primero que descubre es que Dios le mira, le acoge y le conoce.

No soy porque “pienso” (Descartes), sino porque “me han pensado”, esto es, porque me han “concebido”, en el sentido radical de la palabra, en un plano biológico, pero, sobre todo, intelectual y afectivo. Eso significa que, en el fondo y principio, soy porque Yahvé (El que es), me sondea y me conoce. No soy “el que soy”, sino aquel en quien Dios vive, pues “En él vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28).Somos pues “conocimiento de Dios, conocimiento de amor, vida que nace y existe en la Vida de Dios. No tengo que salvarme, él me salva. No tengo que ganas méritos, él es mi mérito.

¿Adónde iré lejos de tu aliento? Dios no me mira para vigilarme. Sino para quererme. Nadie puede escapar de Dios, porque él no está fuera, sino que es el interior de nuestra misma realidad. Conforme a la imagen que viene Gen 2, 7, los hombres somos respiración de Dios (neshama), somos su aliento (ruah), y si él dejara de alentar dejaríamos de ser. Allí donde vayamos, al alto del cielo o la hondura del mundo, en el infierno o sheol el será en nosotros, de manera que, en sentido estricto, no puede haber infierno

En algunos salmos más antiguos daba la impresión de que el infierno (la muerte, el sheol, la oscuridad) estaba fuera de Dios (cf. canto de Ezequías, en Is 38, 10-20; Sal 30 y 88). Pero, como sabe el 2º Isaías, nada existe fuera de Dios, de tal forma que ni la tiniebla, ni el sheol, ni la muerte pueden separarnos de él, como dirá más tarde san Pablo, con el impulso de ese salmo (ni la muerte ni la vida, ni la altura ni la profundidad podrá separarnos del amor de Dios en Cristo: Rom 8, 38-39). Pues bien, ese vivir en Dios no es castigo, sino gracia. Por nosotros mismo, en Adán, podemos vivir, pero en el Dios de Cristo seremos vivificados todos (1 Co5, 15.22.28).

Reconocimiento (139,13-18). Tú has plasmado mis entrañas. Esta presencia de Dios que somos viene de la misma creación. Parece que a otras “cosas” Dios las deja fuera de él. A nosotros, en cambio, nos hace, nos plasma en sí mismo, en su vientre de madre. El mayor de los “prodigios” de Dios es la creación o, mejor dicho, el “engendramiento” inintradivino del hombre, que puede decirle: Tú me has engendrado.

Dios aparece en estos versos como aquel que actúa y expresa (realiza) su conocimiento creador en el útero materno. No hablan de la semilla/semen del varón, ni de la unión sexual del hombre y la mujer como conocimiento creador, sino del seno de la madre, pues Dios mismo fuera ese “seno” (rehem) en el que va surgiendo, plasmándose cada ser humano.

Estos versos implican ciertos conocimientos anatómicos, pero ofrecen, sobre todo, una profunda confesión de fe, que aparece en otros pasajes de la Biblia, que descubrimos también en otros textos de la Biblia, como Ecl 1,5; Job 10,9-10 y 2 Mac 7, 22. Dios mismo conoce y guía el surgimiento y despliegue de cada ser humano en el vientre de la madre, como si él mismo fuera ese “vientre”, como si los hombres fueran expresión y consecuencia (presencia y cuidado contante) de su conocimiento. Así tiene que ser, pues, a diferencia de los animales, que no saben (no conocen), los hombres brotan de conocimiento de Dios y así, por eso, pueden conocerle y responderle.

En ese sentido se puede afirmar que cada proceso de “gestación” humana constituye un acto concreto de la presencia creadora de Dios. Y de esa forma la palabra “tu plasmaste mis entrañas”, esto es, mis puede y debe entenderse en el sentido más estricto como “creación en Dios”. Así como Dios ha creado/suscitado en el principio a la Sabiduría (cf. Prov 8, 23) así crea y suscita a cada ser humano, capaz de escuchar su palabra y responder. Éste es el prodigio supremo de su creación.

(seguirá).

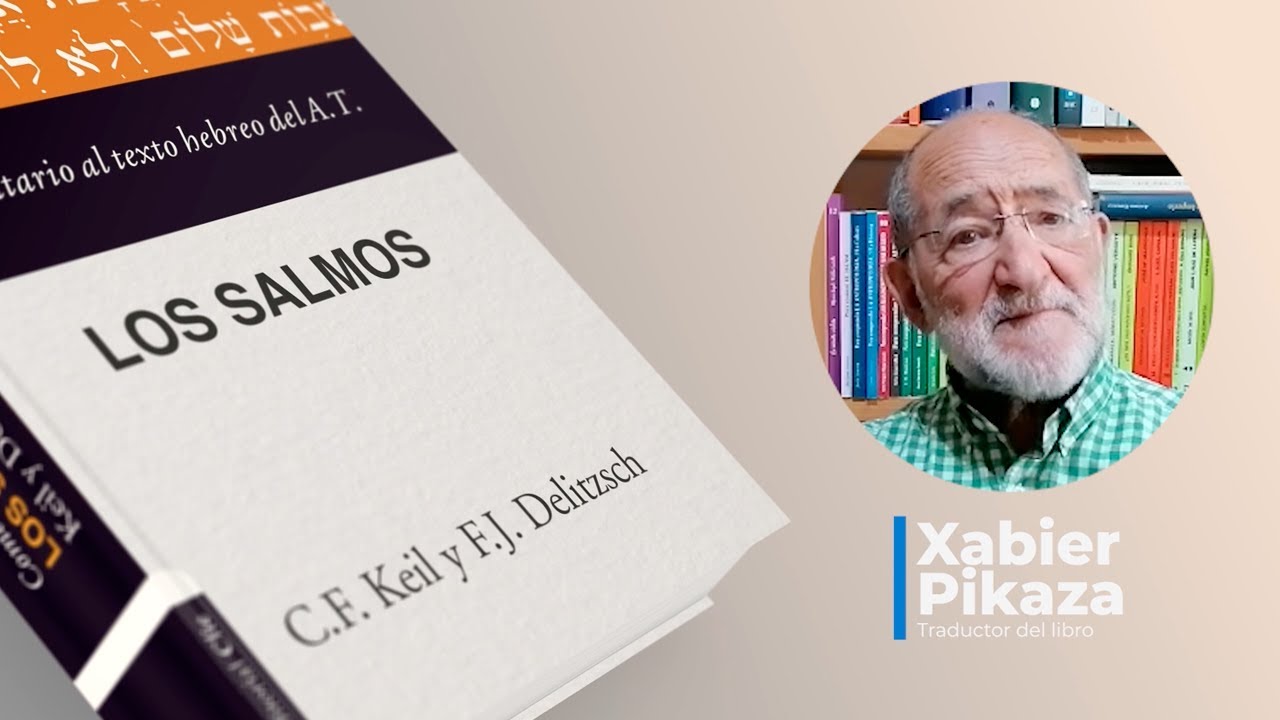

[1] Entre los comentarios en castellano, además de mi comentario: Orar con los salmos, Verbo Divino, Estella 2022, cf. L. Alonso Schökel y C. Carniti, Salmos I-II, VD, Estella 1992; A. Aparicio, Salmos I-IV, Bilbao 2005/2009; Comentario filológico a Salmos y Cantar de los cantares, BAC, Madrid 2012; H.J Kraus, Los salmos I-II, Sígueme, Salamanca 1993-1995; Teología de los Salmos, Sígueme, Salamanca 1985; F. Delitzsch, Los salmos, trad. X. Pikaza, Clie, Viladecavalls 2022. En catalán: J. Ferrer, Els salms. Un comentari essencial, CPL, Barcelona 2021.

[2] Sal 131 nos introduce en la experiencia y tarea del hombre que se hace niño (recupera su infancia), para descubrir el misterio de Dios, que no se expresa en la grandeza de los poderosos, sino que se revela a través de la experiencia originaria de la vida, vinculada a la infancia admirada, confiada, agradecida.