democracias del patio trasero

Soberanías violentadas

Memoria, reparación y Esperanza fraterna

Mientras algunos celebran el 12 de octubre de 1492 como el “descubrimiento de América”, otros como Eduardo Galeano, con su mordacidad habitual, lo resume sin anestesia: “América no fue descubierta, fue invadida.”

Aquella irrupción inauguró encuentros poliédricos y siglos de despojo. Oro, plata, cuerpos y almas fueron convertidos en mercancía. Sin embargo, mirar este pasado no debería convertirse en un deporte de culpas, sino en un ejercicio espiritual: una espiritualidad de la memoria, misericordiosa y reparadora. No podemos caer en el maniqueísmo de buenos y malos, ya que después de Adán, todos necesitamos perdón y ninguna civilización o ideología o institución eclesiástica puede arrogarse "tirar la primera piedra", ni tampoco conformarse con aquello de que otras potencias europeas "fueron peores".

La iglesia, cuya vocación es anunciar liberación, expresó muchas veces un clericalismo cómplice del poder. Juan Pablo II, con inusual honestidad, reconoció las “sombras” de la evangelización y pidió perdón por los pecados de quienes “en nombre del Evangelio traicionaron su mensaje”. Un gesto tardío, sí, pero también valiente: porque solo la verdad libera, aunque duela.

Cinco siglos después, los pueblos latinoamericanos siguen caminando hacia el norte, esta vez no en carabelas, sino en caravanas. Como dice Boaventura de Sousa Santos, los migrantes recorren ahora las rutas del saqueo en sentido inverso. Y lo hacen no por curiosidad turística, sino porque los mecanismos coloniales —pobreza estructural, concentración del poder, desigualdad global— siguen activos, aunque disfrazados de modernidad.

Cualquier crítica a la colonización suele provocar ofensas patrióticas. Algunos confunden el examen histórico con traición nacional, olvidando que la madurez de un pueblo se mide por su capacidad de buscar la verdad, no por la sacralización de su pasado imaginario.

El colonialismo no murió: cambió de uniforme. Ya no llega con arcabuces, sino con tasas de interés, acuerdos de libre comercio y algoritmos financieros. Es lo que el Papa Francisco llama pecado estructural: sistemas que perpetúan la desigualdad y devoran la fraternidad.

La deuda externa, por ejemplo, se presenta como instrumento de progreso, pero actúa como cadena invisible que no deja levantar cabeza. Juan Pablo II lo dijo sin rodeos: las deudas no pueden pagarse “al precio de la asfixia de los pueblos”. A eso se suma el dumping comercial, las multinacionales sin patria y los paraísos fiscales donde se refugia el fruto del trabajo ajeno. Un sistema que produce riqueza sin justicia y tecnología sin alma.

El teólogo Johann Baptist Metz habló de la “memoria peligrosa”: esa memoria que incomoda a los poderosos porque recuerda a los crucificados de la historia. En ellos —los pobres, migrantes, pueblos originarios— sigue latiendo el Cristo de Mateo 25: “Tuve hambre… fui forastero…” Es la presencia incómoda del Evangelio que desenmascara la hipocresía de un mundo globalizado pero deshumanizado.

El Papa Francisco lo dice claro: “No hay futuro sin reconciliación con el pasado.” Recordar el 12 de octubre no es reabrir heridas, sino evitar que se infecten. Es aprender a narrar la historia desde las víctimas, no desde los vencedores.

Revisar monumentos, escuchar las voces indígenas o educar en la interculturalidad no es “capricho progresista”, sino deber evangélico. Como enseña el Vaticano II, la Iglesia está llamada a “discernir los signos de los tiempos”, no a custodiar nostalgias imperiales.

La hospitalidad hacia los migrantes es hoy una forma concreta de reparación. Jordi Pigem lo expresa con precisión: la deuda del norte con el sur no se paga con dinero, sino con acogida. Y Helder Câmara, siempre directo, nos recuerda que no basta con dar pan: hay que preguntar por qué falta. Cada casa abierta a un desplazado es una catedral viva del Reino.

Cambian los escenarios, pero la lógica del poder persiste. Las guerras actuales en Ucrania, Gaza o África repiten la violencia que siempre se disfraza de orden, fe o progreso.

El Vaticano, en un gesto de lucidez histórica, repudió en 2023 la llamada “Doctrina del Descubrimiento”, admitiendo que las bulas que justificaron el colonialismo fueron manipuladas. Más vale tarde que nunca —aunque cinco siglos de retraso le quiten un poco de mérito al gesto—.

Pero el reconocimiento cuenta: es la Iglesia diciendo, por fin, que la fe no puede servir a los imperios, aunque éstos traten de legitimarse con grandes temas como el Evangelio (s.XVI), la civilización y el progreso (s.XIX), la libertad (Vietnam, Irak, etc.) o la igualdad (terrorismos setentistas y estados totalitarios).

Isaías lo proclamó hace siglos: “La paz será fruto de la justicia.” Mientras el lucro sea la medida del progreso, la herida colonial seguirá supurando. La verdadera reconciliación exige un nuevo orden global basado en la equidad y la solidaridad, no en el rendimiento bursátil.

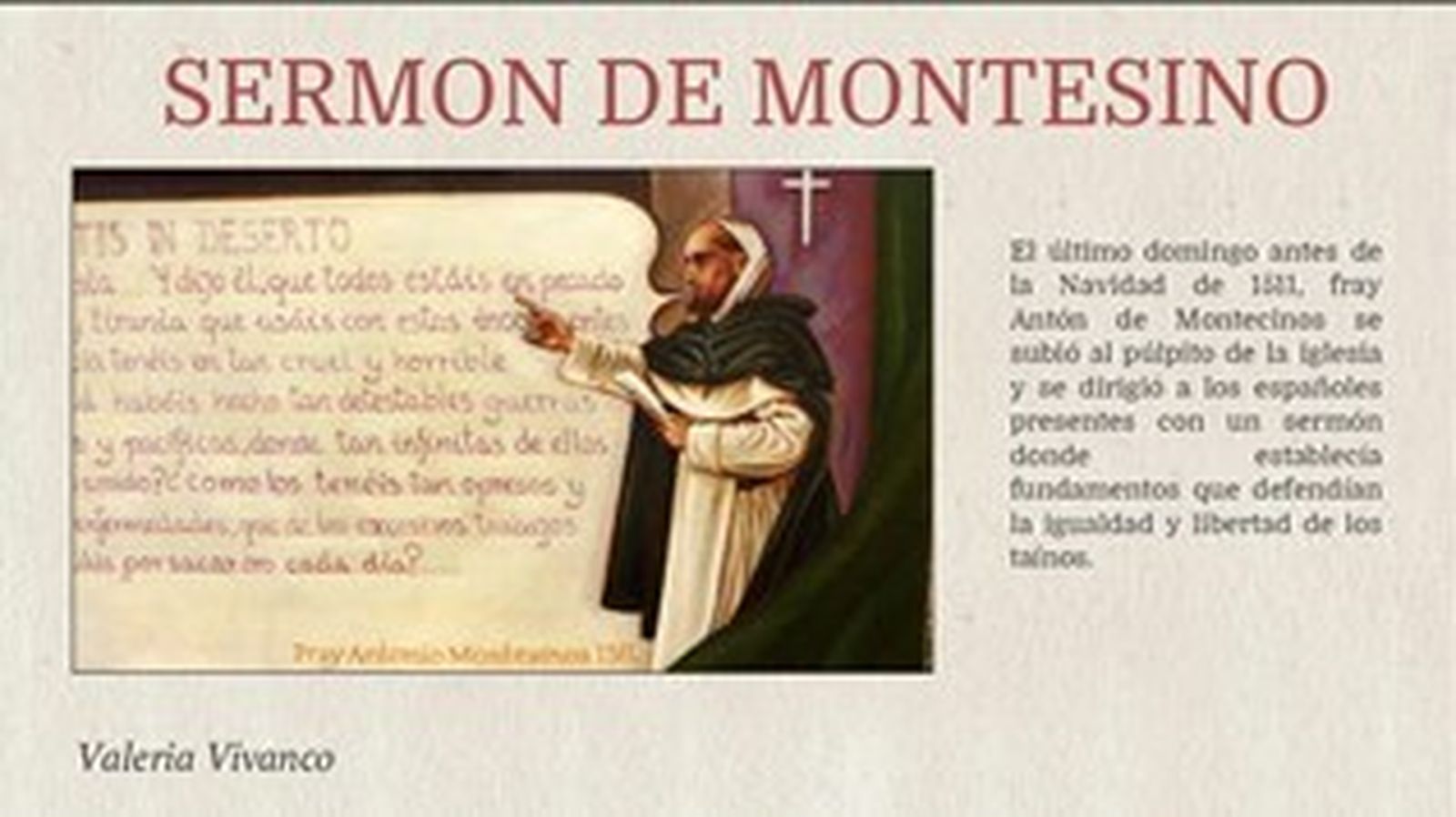

En medio de la barbarie, siempre hubo voces que rompieron el silencio. Bartolomé de las Casas, después de convertirse por escuchar el sermón del abad de Montesinos, gritó ante el emperador Carlos V: “¿Dónde está el amor de Cristo en esto?” Pedro Claver besó las llagas de los esclavos africanos diciendo: “Debemos amarlos como a Cristo mismo.”

Frente a la conquista, surgió una resistencia ética y teológica. Las misiones jesuíticas, la Escuela de Salamanca con Vitoria y Suárez, y actualmente pensadores como Dussel desenmascaran el mito de la “superioridad del hombre blanco y cristiano” y muestran que en el cristianismo siempre habrá semillas de justicia hasta el fin de los tiempos (Mt 28,20). El Evangelio sobrevive a sus peores intérpretes porque su esencia no puede ser domesticada porque el amor de Cristo es incorruptible.

Durante la Colonia y posteriormente, una evangelización distorsionada sirvió como herramienta de control social. Promovida por clérigos cómplices de las élites, esta pastoral fomentó una espiritualidad de resignación, enseñando a los pobres a soportar la injusticia con paciencia sobrenatural, mientras se bendecía un orden opresor. Se priorizó un pueblo sumiso, que rezara en vez de reclamar, confiando más en sus párrocos como seres superiores que en su propia dignidad. Esta traición al Evangelio ahogó por siglos las legítimas aspiraciones de justicia, hasta que la Conferencia de Medellín (1968) denunció esta complicidad y optó proféticamente por la liberación de los oprimidos, sincronizando con la incipiente teología de la liberación.

El poder de las élites civiles y clericales lo intentó, pero no pudo apagar la obstinación del amor cristiano: esa terquedad de los santos, misioneros, mártires y comunidades que siguieron creyendo que otro mundo —y otra Iglesia— son posibles, animándonos así a seguir viviendo, creyendo y esperando.

¿Qué hacer con esta memoria herida? ¿Seguir discutiendo por el color de las leyendas? Tres caminos de esperanza activa y misericordiosa abren horizonte:

Una memoria que sane.

El 12 de octubre debe transformarse en día de encuentro, no de conquista. Enseñar la historia desde los pueblos originarios, rescatar sus lenguas y sabidurías y valorar su espiritualidad son actos de justicia. Benedicto XVI lo dijo en Aparecida: “Hubo quienes confundieron la cruz con la espada.” Purificar la memoria es condición para que el Evangelio vuelva a ser buena noticia.

La migración como oportunidad.

Los migrantes latinoamericanos son embajadores de resiliencia y fe. Lejos de ser “problemas sociales”, son profetas itinerantes que anuncian fraternidad. Como dijo Francisco en Bolivia, es hora de transformar la memoria del dolor en compromiso liberador.

Una economía para la vida.

La justicia social y la ecológica son inseparables. Laudato Si’ denunció la idolatría del mercado y la complicidad de las élites. No se trata de utopías, sino de ética básica: “No se puede servir a Dios y al dinero.” O, en lenguaje contemporáneo: no se puede rezar el Padrenuestro y al mismo tiempo especular con el hambre del prójimo.

Solo una Iglesia penitente y sinodal podrá anunciar con credibilidad. Francisco lo mostró en Canadá al pedir perdón a los pueblos indígenas: no fue diplomacia, fue Evangelio.

Desde Puebla hasta el Sínodo para la Amazonía, la Iglesia latinoamericana ha aprendido que evangelizar no es colonizar. El Evangelio no necesita cañones, sino coherencia. Francisco recuerda que no existen dos crisis —una social y otra ambiental— sino una sola crisis socioambiental. Cuidar la tierra y defender la dignidad humana son actos de una misma fe.

La sinodalidad, en este horizonte, es mucho más que un lema: es una pedagogía del encuentro. Escuchar, discernir, caminar juntos. Una Iglesia sinodal es una Iglesia descolonizada del clericalismo y reconciliada con su vocación servicial.

El 12 de octubre no es un día para celebrar victorias por los confusos encuentros de la historia, sino para ayudar samaritanamente las heridas del camino. En Cristo resucitado, la historia lastimada se convierte en promesa de vida. “El Dios que hace nuevas todas las cosas” (Ap 21,5) sigue obrando en los pueblos que resisten al olvido.

Las vírgenes del Pilar y de Guadalupe y las miles de advocaciones, más que emblemas de conquista, son rostros maternales del Dios que reconcilia. Son íconos del abrazo posible entre mundos que se negaron a escucharse. Cada acto de justicia, cada comunidad que acoge, cada memoria que se abre al perdón, es una resurrección anticipada. María es la Virgen del Encuentro, que nos enseña desde el Magnificat a transformar las conquistas en comunión y las heridas en manantial de esperanza.

Notas: Juan Pablo II, Homilía en Santo Domingo, 12 de octubre de 1992, L’Osservatore Romano, ed. semanal en español, 16 de octubre de 1992. Francisco, Evangelii Gaudium, Vaticano, 2013, n. 188–190. Juan Pablo II, Oración Universal de Perdón del Jubileo del 2000, Vaticano, 12 de marzo de 2000.

Bibliografía

Fuentes Eclesiásticas: Benedicto XVI (2007). Discurso inaugural de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Aparecida, Brasil. Comisión Teológica Internacional (2000). Memoria y Reconciliación: La Iglesia y las culpas del pasado. Vaticano. Concilio Vaticano II (1965). Gaudium et Spes. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual. Francisco (2015). Encíclica Laudato Si’. sobre el Cuidado de la Casa Común. Francisco (2020).Encíclica Fratelli Tutti sobre la Fraternidad y la Amistad Social. Francisco (2015). Discurso a los Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Francisco (2022). Discurso en la peregrinación penitencial a Canadá. Maskwacis. Juan Pablo II (1987). Encíclica Sollicitudo Rei Socialis. Juan Pablo II (1994). Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (1979). Documento de Puebla. CELAM. Sínodo para la Región Panamazónica (2019). Documento Final: Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral.

Teología y Filosofía: Boff, Leonardo (2011). Gracia y ecología: La tierra como sacramento. Dussel, Enrique (1994). 1492: El encubrimiento del Otro. Gutiérrez, Gustavo (1971). Teología de la liberación: Perspectivas. Metz, Johann Baptist (2007). Memoria passionis. Ricoeur, Paul (2004). La memoria, la historia, el olvido. Romero, Óscar (1980-1989). Homilías.

Ciencias Sociales y Literatura: Galeano, Eduardo (1971). Las venas abiertas de América Latina. Pigem, Jordi (2013). La nueva realidad: Del economicismo a la conciencia cuántica. Santos, Boaventura de Sousa (2010). Epistemologías del Sur.

poliedroyperiferia@gmail.com

También te puede interesar

democracias del patio trasero

Soberanías violentadas

De Belén al Pentágono: la adoración de los Magos y la apostasía de los poderes

Reyes que adoran y Bestias del poder

No hay año nuevo sin Mundo nuevo

La mujer que dió a luz el Año Nuevo

Una Novedad misericordiosa que no se deja domesticar

El don irreductible de la Navidad

Lo último

Tú eres la humildad, la humildad de la creación, la cara limpia del niño,

(De las Alabanzas del Dios Altísimo de San Francisco de Asís) TÚ ERES LA HUMILDAD

“Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan (...)”

Encuentros con la Palabra