Comentario a las lecturas del domingo de la Sagrada Familia

Una familia en camino tras las huellas de las manifestaciones de Dios

Un aporte para reflexionar el "Sacerdocio"

En la lengua castellana hay una importante serie de términos que remiten a lo que es “sagrado / sacro” (sacer––); se refiere a lo que pertenece al ámbito de lo divino. Obviamente este es el origen del término “sacerdote”. Aclaremos, sin embargo, que “lo divino” no implica, necesariamente un punto de partida “ortodoxo”; el término se refiere a cualquier tipo de “divinidad”.

I.- Por ejemplo, el término hebreo para indicar “sacerdote” (kōhēn), que se encuentra 740 veces en la Biblia designa tanto a los sacerdotes judíos como a los de los pueblos vecinos (no ocurre lo mismo con kemârîm que sólo se encuentra tres veces y siempre designa sacerdotes de los “falsos dioses”). La raíz etimológica del término no es clara y se han propuesto diferentes variantes: del acádico, kânu, “inclinarse, homenajear”, del hebreo kûn, “estar de pie (ante Dios)”, del arábigo, kāhin, “vidente”, del siríaco, kahhēn, bendecir, hacer feliz… Lo cierto es que el origen es oscuro (1).

En el caso particularmente bíblico, es importante señalar que no se trata de una “vocación”, sino de una función. Todo varón perteneciente a la tribu de Leví era sacerdote, y nadie de otra tribu podía aspirar a serlo. Y, como es obvio, todo sacerdote tenía una responsabilidad en el ámbito de lo “sagrado”. Es sabido que en los diferentes tiempos históricos las responsabilidades sacerdotales eran diferentes; por ejemplo, los levitas eran, con frecuencia, encargados de los diferentes santuarios de Israel, pero, a partir de la reforma del rey Josías (ca. 622 a.C.), solo en el Templo de Jerusalén es posible dar culto, por lo que estos reducen su ámbito de actividad.

Sin embargo, poco tiempo después (587 a.C.) el Templo es destruido por los babilonios y los sacerdotes son llevados al exilio. Al regreso de este, se consagra un nuevo Templo (“segundo templo”, 515 a.C.) pero, ante la ausencia de reyes, los sacerdotes, especialmente el principal, que ahora se conocerá como “Sumo Sacerdote”, tendrá un rol no solamente litúrgico sino también político. Con el surgimiento del imperio griego y los conflictos desatados en tiempos de los Macabeos (168 a.C.), el sacerdocio entra en una importante etapa de descrédito que perdurará. El Sumo Sacerdote ya no siempre es elegido – por la administración política – del clan de Sadoc, puesto que es seleccionado por la conveniencia del gobierno de turno, cosa que perdurará también en el período romano hasta la destrucción definitiva del templo durante la Guerra Judía (70 d.C.).

En el Nuevo Testamento, el término (en griego, [hiereús, de hierós, santidad, o incluso referido al templo] no es utilizado muy frecuentemente, lo hallamos 31 veces). En los Evangelios siempre se refiere al sacerdocio judío (una vez el sacerdocio pagano, en Hch 14,13) (2).

Para dar un paso más es interesante notar, como paralelo, lo que se dice de los “profetas”. La Biblia hebrea utiliza particularmente el término nābî’, el cual también tiene una etimología poco clara y, el cual, también se utiliza indistintamente, sea que se refiera a los profetas de Israel o a los falsos profetas (3). Cuando la Biblia se traduce al griego (ca. 200 a.C.) los traductores interpretaron que el término griego “profêtês” era el adecuado, aunque fuera, en realidad, limitado. Algo semejante ocurre con el término “sacerdote” y a lo “sagrado”.

Señalemos que la referencia a un sacerdocio es frecuente en muchísimas culturas, especialmente las más organizadas, por ejemplo, con panteones, lugares y tiempos sagrados, etc. En ellas suele haber algunos personajes, masculinos y femeninos, que juegan un rol en función de lo sagrado.

La actividad intermediaria (Mittlertätigkeit) en el marco de una respectiva "religión" socialmente reconocida puede ser objetivamente un rito de iniciación separado o un acto de consagración. Como resultado, el candidato es elevado por encima de otros miembros de un grupo social, especialmente separado de ellos y colocado en el grupo o zona de lo "sacro", de modo que ocupa una posición intermedia (mittlere) entre la deidad por un lado y el grupo de personas asociadas a ella por el otro (4).

En este sentido, resulta evidente que – especialmente si excluimos la carta a los Hebreos – los diferentes ministerios que se aplican a diferentes miembros de las comunidades, están lejos del espacio “sagrado”: apóstoles (= enviados), profetas, maestros,dirigentes, episkopoi (vigilantes), presbyteroi (ancianos), diakonoi (servidores); nada de todo esto remite necesariamente al espacio “sagrado” … Si a esto añadimos que, evidentemente, Jesús no era sacerdote, sino laico (por no ser de la tribu de Levi sino la de Judá), las categorías sacerdotales están fuera del horizonte del Nuevo Testamento.

Dijimos “si excluimos la carta a los Hebreos”, precisamente porque en ella hay un aporte novedoso. Decíamos que el término “hiereús” se encuentra 31 veces en el NT, de las cuales 14 veces se hallan en este escrito. Entendemos que la obra de Albert Vanhoye sobre el “sacerdocio en el Nuevo Testamento” ha dado un paso indispensable sobre este tema (5). Vanhoye indica que el autor de Hebreos invita a una lectura alegórica según la cual, entonces, Cristo es visto como sacerdote, pero ya no al modo de Leví sino al modo de Melquisedec, que es – para esta lectura simbólica – un sacerdocio superior al antiguo.

Cristo accede a esto por su muerte y resurrección por lo cual ya no muere más y por eso es “sacerdote para siempre”. Así la “carta” puede quebrar algo hasta entonces inaccesible ya que la novedad inaugurada por Cristo no tenía en su comunidad sacerdocio (lo que resultaba culturalmente incomprensible). Así, la “carta”, puede señalar que Cristo es, entonces, único y eterno sacerdote. Ya no hay ninguno más.

Ciertamente esto indicaba que – además – ya no hay templo, ya no hay sacrificios dando así una respuesta fundamental, pero dejando a las comunidades sin otro ministerio “sacerdotal”; sólo Cristo lo es, y para siempre (el término “de una vez – y para siempre –” [efapax] se repite tres veces en la carta: 7,27; 9,12; 10,10). ¿Cómo sería, entonces, el encuentro de las comunidades con “lo sagrado” sin un ministro?

Es indispensable volver a la Biblia. Es habitual que en Israel se pretendiera – como los demás pueblos – que el “culto”, los “lugares sagrados” sean los espacios de encuentro con la divinidad, pero – sin embargo – esto es constantemente criticado, particularmente en la literatura profética, cuestionando un culto que no viene, previamente, precedido por una actitud: el “derecho y la justicia” (6). A Dios no se lo encuentra donde “nosotros” creemos que está o pretendemos encontrarlo, sino allí donde él nos sale al encuentro, y esto es en la fidelidad a la alianza. En el Nuevo Testamento, Jesús da todavía un paso más en ese mismo sentido: la voluntad del Padre es que los suyos vivan un amor como el que ha manifestado su hijo.

El amor a Dios y al prójimo “vale más que todos los sacrificios y holocaustos” (Mc 12,32). Si en las diversas culturas el “sacerdote” pone a las personas en el ámbito divino, en lo “sacro”, el Dios de la Biblia pretende que ese encuentro con Él se dé en la comunión fraterno-sororal con las y los demás. Allí es donde Él se hace presente. Esto no niega, por cierto, el “culto”, pero éste solo tiene sentido “después” de la fidelidad; “antes” sería un “culto hueco”, como tantas veces repite críticamente la Escritura (ver 1 Sam 15,22; Am 5,4-6; Os 8,11-13; Miq 6,6-8; Is 1,10-17… etc.). En el Nuevo Testamento es, todavía de destacar, que cuando en la comunidad de Corinto los ricos no esperan a los pobres para la comida eucarística, y, entonces, estos pasan hambre, Pablo no duda en afirmar: “esto no es la cena del Señor” (1 Cor 11,20) ya que no es la recta confesión de fe (“Señor, Señor”) sino la realización de la voluntad del Padre la que nos permite entrar en el Reino (Mt 7,21).

II.- Pero avancemos un poco en la historia. Los conocidos como “Padres de la Iglesia” han dejado una huella imborrable en la tradición cristiana. Una huella que no se puede ignorar.

La característica del sacerdocio, por ejemplo, para Policarpo es la “compasión” (7); para Ireneo de Lyon pronunciar palabras sanas y aprender la verdad (8); para Orígenes, relacionándolo con el martirio, los sacerdotes “se ofrecen a sí mismos”. Estar en la “tienda” (anticipo del Templo en Ex 26,7; etc.) es aprender y enseñar. Se trata de la mutua atención (9). Para Tertuliano, se trata de meditar las Escrituras, las que a su vez nos escrutan (10). A semejanza de Orígenes (11), para Hipólito, se trata de alguien “elegido por el pueblo” (12). Cipriano, reflexionando sobre la eucaristía, dice que el vino representa la sangre de Cristo y el agua al pueblo, por lo que no es sensato celebrar con uno solo de ellos, ya que el misterio se consuma con ambos juntos (13).

Lactancio se refiere a quien anduvo fielmente por los caminos del Señor, motivo por el que accedió al sacerdocio (14). Eusebio insiste que Cristo es el verdadero y único sacerdote (15). Atanasio afirma que el Verbo es hecho pontífice por la encarnación (16). Gregorio de Nacianzo que no somos ventrílocuos que dicen palabras gratas, traficando con ella y causando la perdición (17). Agustín contrasta con los pastores que se apacientan a sí mismos, y él ofrece como manjar la Palabra (18). Para León Magno, la alegría del pueblo fiel es el gozo de su pontificado (19). Gregorio Magno sostiene que el prelado ha de ser siempre el primero en el obrar, ser prójimo de cada uno por la compasión y aventajar a todos en la contemplación. La palabra se debe acomodar para la edificación de los oyentes (20).

Por cierto, como es evidente, los diferentes autores deben ubicarse en su contexto; no se trata de palabras formuladas a modo de receta. Por ejemplo, no se ha de olvidar que, desde san Justino, el platonismo hace su entrada en el lenguaje eclesiástico, dejando de lado el lenguaje semita, lo que implica una diferente cosmología, antropología, etc.; que ciertas tendencias encratitas prohibían el uso del vino, por lo que algunos celebraban la eucaristía con agua sola (lo que explica el dicho de Cipriano citado más arriba), que Hipólito rompe – temporalmente – con el Obispo de Roma ya que entiende que no hay una nueva oportunidad de pecado después del bautismo; etc. No es conveniente, asimismo, olvidar que, por ejemplo, la carta a los Hebreos – importante, como hemos señalado, para nuestro tema – recién fue aceptada en el canon occidental en el s. IV (21).

Esto aquí dicho tampoco debe entenderse en el sentido de que los padres propongan un sacerdocio “fuera” de la celebración del culto: Justino, Ireneo, Hipólito Romano y Cipriano, por ejemplo, lo señalan claramente.

A modo de ejemplo más preciso, es importante el extenso tratado (6 libros) de Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio (22). Estos textos son presentados como un diálogo con un íntimo amigo, Basilio, sobre este tema (no es el caso aquí responder si se trata de un dialogo real o ficticio para presentar el valor del sacerdocio). Ambos amigos son propuestos (contra su voluntad) para la ordenación presbiteral. Juan se esconde, pero engaña a Basilio el cual – sin escapatoria – recibe la ordenación. Esto da origen al debate o diálogo. El tema recurrente es que Crisóstomo no se considera apto para el ministerio porque no podría obrar en beneficio del pueblo. Todo el tratado señala claramente que, para Juan, no hay sacerdocio sin pueblo.

El ejemplo (que, según afirma, el suyo será malo) y particularísimamente la enseñanza son el humus del sacerdocio que él considera dignísimo (más que los ángeles, más que los monjes) y para el que él no se ve apto (pero sí ve apto a Basilio). Insisto que no se ha de entender que Crisóstomo no dé importancia a las celebraciones litúrgicas (eucaristía y bautismo, III:4; perdón de los pecados, III:6) pero – ciertamente – de celebración con el pueblo se trata (23). A modo meramente estadístico, es interesante señalar que en las 150 páginas que tienen estos seis tratados, el término “altar” se encuentra solamente ¡dos veces! (y en un mismo párrafo) (24).

III.- Cuando en noviembre del 2001 los obispos argentinos iban a reflexionar sobre el rol de los presbíteros, más de 100 curas del grupo OPP escribimos una carta a los participantes. En ella señalábamos algunas de las cosas acá indicadas para que fueran tenidas en cuenta como propio de los ministros ordenados (no tuvimos ningún tipo de respuesta ni personal ni escrita). Nuestro temor era que se considerara el presbítero exclusivamente en función del altar; de allí nuestra reticencia al uso del término “sacerdote”. Entendemos que el “cura” lo es cuando celebra, pero también cuando tiene reuniones de la comunidad, cuando enseña la palabra, cuando visita familias…

El Concilio Vaticano II, en su constitución Presbyterorum ordinis, señala que es propio (en realidad lo es de todos los miembros de la Iglesia, y, jerárquicamente, de los presbíteros y epíscopos), la triple misión de “enseñar, santificar y gobernar” (PO 4, 5 y 6, preparado por # 3). Puesto que esto remite a la actitud de ser reyes, profetas y sacerdotes, y que esto tiene su origen en el bautismo (25), por lo que todo el pueblo de Dios lo es, se debe destacar que cada carisma, cada vocación eclesial, tiene un modo propio de enseñar, de santificar y de gobernar y todos ellos se viven en función del servicio al Pueblo de Dios.

Como podemos notar en el testimonio de los Padres (e incluso de muchos de aquellos que no se han citado) es que algunos se han caracterizado particularmente por su carisma de gobierno, otros – quizás más cercanos al monacato – por su búsqueda de la santificación del Pueblo de Dios y las celebraciones y otros – de los que Crisóstomo es, ciertamente, un ejemplo, pero no el único – por su predicación y enseñanza.

Hoy, en nuestro tiempo, además de miles de laicas y laicos (mayoritariamente anónimos), y algunos obispos, también hay presbíteros que son presentados como modelos para el pueblo de Dios. Ciertamente, es de señalar, cuando se presenta a alguno como modelo (por ejemplo, por su canonización) muchos de los propuestos están muy lejos de la vida cotidiana del pueblo de Dios; un ejemplo evidente es la canonización de los Papas; allí se suele presentar al pueblo un modelo que les es, evidentemente, muy lejano en su modo de vida. Cuando se presenta como modelo un “presbítero”, del mismo modo, no todo lo que él ha vivido es también modelo para el pueblo de Dios, aunque sí lo sea – o pueda serlo – para otros presbíteros; pero, además, no se ha de descuidar que algunos han destacado por su sacerdocio, otros por su pastoral y otros por su profecía, unos por su santificación, otros por su capacidad de gobierno y otros por su enseñanza. Insistimos, no hay “un modo único de ser presbítero”.

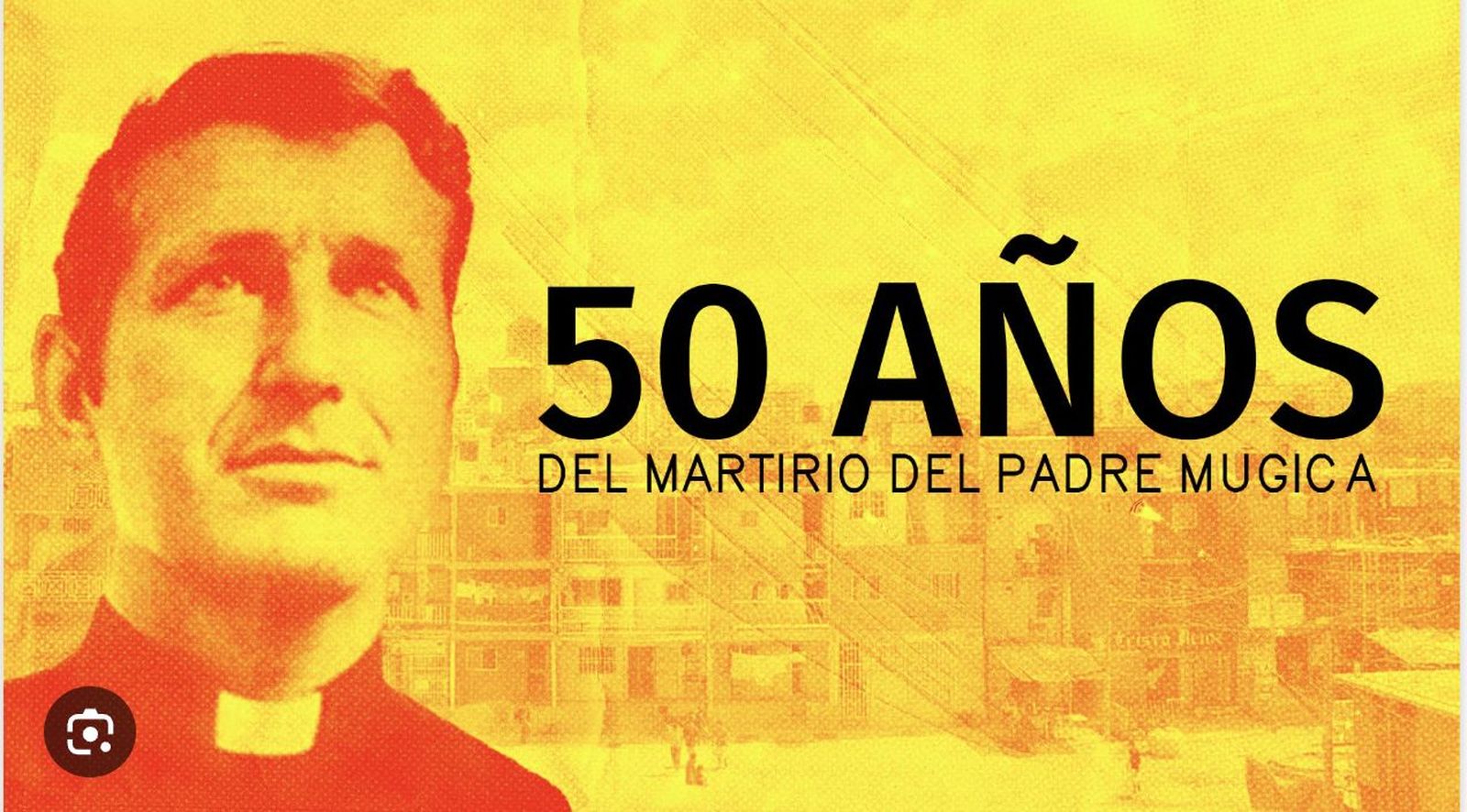

IV.- A modo de ejemplo… recientemente se ha destacado – con absoluta justicia – el rol presbiteral de la persona de Carlos Mugica (asesinado en 1974). Él mismo lo dice constante y frecuentemente (él utiliza – como es propio de su tiempo [anterior al citado libro de Vanhoye, por ejemplo] el término “sacerdote”). Sin embargo, y lo hemos dicho, la clave nos parece, debe estar en qué tipo de “sacerdote” él pretendía ser; ¿cómo era el presbítero que Carlos Mugica soñaba ser? Sin duda que Carlos celebraba la Eucaristía (yo mismo fui testigo de ello… con mucha frecuencia iba a la misa dominical en “Cristo obrero”, en “la 31” – la Villa Miseria donde Carlos desarrollaba una parte importante de su ministerio – así que nadie podría negarme que “Mugica celebraba”; incluso fue asesinado, precisamente, al finalizar la misa en la parroquia San Francisco Solano).

Pero Mugica también era profesor de teología en la Universidad del Salvador (enseñaba, por tanto), cosa que también hacía en sus frecuentes participaciones en los Medios de comunicación. Y también dejó su impronta en la organización de diferentes actividades pastorales (también fui testigo de las exigencias que teníamos quienes participábamos periódicamente en el Apoyo Escolar en la Villa). También eso era, para Mugica, parte de su ministerio. Creo que – a semejanza de Crisóstomo – Mugica no podía entender su ministerio “sin pueblo”.

Con mucha frecuencia Carlos daba una importancia muy grande a la Encíclica Divino Afflante Spiritu de Pio XII (1943). Él había ingresado al Seminario (1952) y pretendía originalmente ser un “sacerdote” para “salvar almas”, pero Pio XII le enseñó que el dualismo “cuerpo – alma” (y el de “Iglesia – mundo”) no tenía fundamentos bíblicos (sino del helenismo que – como dijimos – introdujo san Justino). En adelante, y Mugica lo repetía, toda la persona y toda la realidad-historia estaban invitadas a ser compenetradas de Evangelio. Creo entender que indicar el ministerio ordenado como "sacerdocio" se trata de limitarlo al "altar", a lo "sacro" e invisibiliza lo pastoral y lo profético que también le es constitutivo.

Lamentablemente, en nuestros tiempos, el invierno eclesial hizo volver atrás en muchas cosas. El dualismo “ha vuelto” y grupos (y pastores) espiritualistas pretenden desencarnar el ministerio. Irónicamente, José Ignacio González Faus dice que muchos hablan “como si la Biblia dijera que la Palabra se hizo nube y sobrevoló sobre nosotros” (26). Ciertamente no es ese el “sacerdocio” que Carlos Mugica soñaba y pretendía, aunque a veces pareciera que otros lo pretendieran o quisieran.

Sencillamente sirva esto para señalar que no todos los ministros ordenados se convocan exclusivamente en lo “sacerdotal”, ya que muchos se concentran en las actitudes de “buen gobierno” y otros en la “enseñanza”; y si bien los tres aspectos deben destacarse, no puede ignorarse que hay ministros que son modelos más por uno u otro aspecto en su vida. Y que, sea en uno o en otro, todos pueden ser presentados como modelos de ministros ordenados.

Notas:

(1) R. De Vaux, Instituciones del AT, Barcelona: Herder 1976, 450; Ringgren, kōhēn, Theological Dictionary of the Old Testament [TDOT] VII:65.

(2) A. Sand, hiereús, Exegetical Dictionary of the New Testament [EDNT] II:174.

(3) H. P. Müller, nābî’, TDOT IX:129-135; J. L. Sicre, Introducción al profetismo bíblico (Estudios Bíblicos 45), Estella (Navarra): ed. Verbo Divino 2011, 73-74.

(4) A. Paus, “Priester”, Lexikon für Theologie und Kirche [LTK] VIII (1999) 559.

(5) A. Vanhoye, Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo Testamento, Salamanca: Sígueme 1984 (original francés de 1980); recientemente R. Penna, Un solo corpo. Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini, Roma: Carocci 2020 (sobre Hebreos, pp. 158-174)

(6) Sicre, Introducción al profetismo, 419-443.

(7) D. Ruiz Bueno, Padres Apostólicos, Carta de san Policarpo VI, Madrid, BAC 1979, 665.

(8) Irenée, Adversus Haereses IV, 26.2-3, Sources Chrétiennes [SC] 100: 721

(9) Origéne, Homélies sur la Genèse, VIII,6, SC 7:167-168; Ad. Mart. 30 (Orígenes, Exhortación al martirio, Salamanca: Sígueme, 1991, 53); Homélies sur le Lévitique VI.6, SC 286: 294-296.

(10) Tertuliano, Apologético, XXXIX, 5-7, Madrid: Gredos, 2001, 158-159.

(11) Origéne, In Lev VI.3, SC 286: 281.

(12) Hippolyte de Rome, La Tradition Apostolique 2-3, SC 11bis: 40-46.

(13) Cipriano de Cartago, Carta 63 “a Cecilio”, Cartas, Madrid: Gredos, 1998, 292.

(14) Lactancio, Instituciones Divinas, Madrid: Gredos, 1990, 44-47.

(15) Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica I.3.10-12, Madrid: BAC 1973, 20-21.

(16) Atanasio, Discurso contra los arrianos II,7-8 (Biblioteca de patrística 79), Madrid: Ciudad Nueva, 2010, 138-141.

(17) Gregoire de Nazianze, Discours II, 46, SC 247: 151

(18) Agustín de Hipona, Sermón 46,2-3, Patrología Latina [PL] 38: 270-295.

(19) Leonis Magni, Sermones V, PL 54: 153-156.

(20) Grégoire le Grand, Régle Pastorale II,3.3.5, SC 381: 180-187; 196-203.

(21) D. Álvarez Cineira, Qué se sabe de…. La formación del Nuevo Testamento, Estella (Navarra): Verbo Divino 2015, 144.

(22) Sour le Sacerdoce (Dialogue et Homélie), SC 272.

(23) Una buena presentación del tratado de Crisóstomo (destacando que se trata del primer y fundamental texto cristiano sobre el sacerdocio) y su relación con el triple ministerio de gobernar, santificar y enseñar en R. Rivas Revaque, “El ministerio sacerdotal en el Diálogo sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, Seminarios 66 / 228 (2021) 35-54.

(24) Crisóstomo, como es frecuente, utiliza el término thysiastêrion (p. 316 # 42 y 49).

(25) San Efrén señala que, por su bautismo, Jesús es constituido rey, profeta y sacerdote: Commentaire de l’Évangile concordant ou Diatessaron, SC 121: IV.3, p.94

(26) J. I. González Faus, Etty Hillesum. Una vida que interpela, Santander: Sal Terrae 2008, 73.

También te puede interesar

Comentario a las lecturas del domingo de la Sagrada Familia

Una familia en camino tras las huellas de las manifestaciones de Dios

Comentario a las lecturas de la Navidad

Un niño nace, la palabra de Dios se encarna en nuestra historia

Comentario a las lecturas del 4to domingo de Adviento "A"

José interviene para que Jesús tenga raíz en la historia

"Si algo ha caracterizado a los integristas es la urgencia de “congelar” el Concilio Vaticano II"

¿Podemos soñar con una primavera eclesial?

Lo último