Universidades Católicas de América Latina renovaron su responsabilidad con la identidad y misión en el Congreso Internacional Ex Corde Ecclesiae

En la conferencia inaugural, Rodrigo Guerra disertó sobre 'La universidad católica y los desafíos de América Latina'

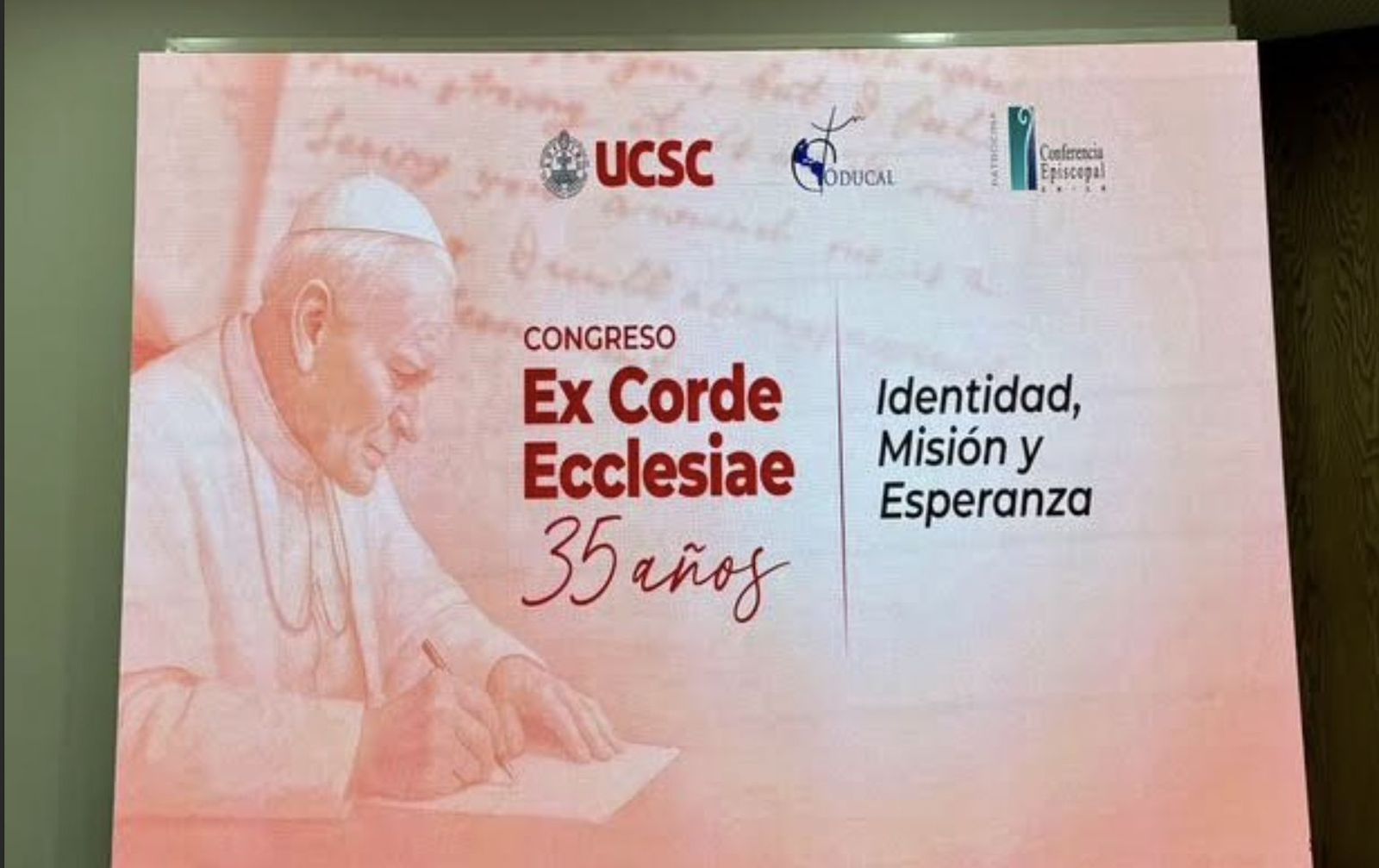

Concluyó en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) el Congreso Internacional “Ex Corde Ecclesiae 35 años: Identidad, Misión y Esperanza”, organizado por la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal)

Rectores y directivos de universidades de toda América Latina se han dado cita en este Congreso, asi como el cardenal Chomali, monseñor Pérez de Arce, el presidente de la FIUC y el presidente de la ODUCAL

Rodrigo Guerra: "Tal vez el primer desafío que tenemos en América Latina en la actualidad es no suponer que miramos la realidad apreciando la totalidad de sus factores"

Con la participación de alrededor de 50 autoridades académicas y responsables de identidad institucional de universidades católicas de México, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Honduras y Chile, concluyó en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) el Congreso Internacional “Ex Corde Ecclesiae 35 años: Identidad, Misión y Esperanza”, organizado por la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (Oducal).

El encuentro se celebró en el marco del Jubileo de la Esperanza y tuvo como objetivo “generar un marco metodológico que permita asegurar el proceso de construcción continuo de identidad católica en las universidades, facilitar procesos de aprendizaje y compartir buenas prácticas”, según explicaron los organizadores.

Rectores y directivos de universidades de toda América Latina se han dado cita en este Congreso. Participan entre otros:

- Mons. Sergio Pérez de Arce, Arzobispo de Concepción y Gran Canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

- Card. Fernando Chomalí, Arzobispo de Santiago.

- P. Francisco Ramírez Yáñez, Presidente de FIUC.

- Anderson Pedroso S.J., Presidente de ODUCAL

La conferencia inaugural ha estado a cargo de Rodrigo Guerra López, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina.

Conferencia inaugural

La Universidad católica y los desafíos de América Latina

Rodrigo Guerra López*

Congreso Internacional

“Ex corde Ecclesiae 35 años: identidad, misión y esperanza”

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Organización de Universidades Católicas de América Latina

Introducción

Agradezco mucho al Rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y a las autoridades de ODUCAL la invitación que me han hecho para estar el día de hoy con todos ustedes. Celebrar los 35 años de la Constitución Ex corde Ecclesiae no puede ser un mero acto festivo sino principalmente un balance del camino andado y una invitación para proseguirlo. Seguramente ODUCAL, no solo en este importante congreso, sino a través de muy diversas iniciativas realizadas en todas las universidades católicas y de inspiración cristiana, han hecho este balance y están dando pasos para avanzar hacia el novísimo escenario que se presenta para América Latina y el mundo.

En efecto, para nadie es un secreto que nos encontramos en un momento crucial para la historia de la región. Cuando los obispos mexicanos en su carta pastoral del año 2000 intitulada Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, introdujeron por primera vez en un documento magisterial el concepto de “cambio de época” principalmente pensaban en el quiebre del racionalismo moderno ilustrado y en la emergencia de diversas reacciones post-racionalistas que se visualizaban en el horizonte de la cultura mexicana. En las reuniones preparatorias de este documento, la idea principal que se comentaba era que las instituciones nacidas al interior de los racionalismos – de izquierda o de derecha – estaban en crisis y necesitaban ser reformuladas, abriéndose al desafío de la nueva cultura adveniente.

Tres años después, un grupo de amigos nos reunimos en Villa de Leyva, Colombia, convocados por el CELAM. Eramos Mons. Carlos Aguiar, el cardenal Oscar Rodríguez, Agenor Brighenti, Ricardo Cuellar, y se había incorporado a nuestro equipo un joven sacerdote argentino, Víctor Manuel Fernández. Escribimos de manera conjunta un libro para el CELAM que terminó llamándose Globalización y nueva evangelización en América Latina y el Caribe. En cierto sentido este texto buscó mostrar cómo el proceso de globalización se encontraba atravesado justamente por una profunda mutación antropológica y cultural que alcanzaba a la Iglesia en América Latina. Recuerdo cómo en varios diálogos intentamos articular una reflexión que mostrara la interacción global-local, “glocal”, en la que se encontraba sumergida la región y la propia Iglesia. Fue como llevar los contenidos del cambio de época al debate sobre el nuevo mundo global y el papel de la Iglesia latinoamericana en todo ello.

Posteriormente, la noción de “cambio de época” emergió en el Documento de Aparecida en 2007. Monseñor Carlos Aguiar había leído las reflexiones de Ortega y Gasset en su obra En torno a Galileo, y había quedado impactado no sólo de lo adelantado del diagnóstico del filósofo español, sino que de inmediato estas reflexiones lo invitaron a pensar que el “cambio de época” en buena medida permitía enmarcar, y tal vez explicar, la dificultad para la transmisión intergeneracional de la fe y de los valores asociados a ella. En un importante discurso en Aparecida, Mons. Aguiar provocó a los asistentes con estas ideas. La experiencia de la fe no se transmite más en “automático” sino que experimenta una suerte de impasse, de retraimiento, de inhibición. Existe un cambio epocal y es preciso que la Iglesia tome consciencia de ello.

La reacción no se hizo esperar. En Aparecida, de inmediato un cardenal europeo motivó a algún académico latinoamericano que nos acompañaba y acusó a Carlos Aguiar de querer introducir a la Iglesia en la “era de Acuario” e intentó convencer a los participantes que no era conveniente declarar que existía una reformulación cultural así de profunda en América Latina.

Para nuestra fortuna, el equipo de redacción en Aparecida, presidido por el Arzobispo Jorge Mario Bergoglio, y dinamizado por Víctor Manuel Fernández, incorporó la noción de “cambio de época” en el texto final. El Arzobispo conservó en la memoria este concepto, tal y como todos hemos podido constatar en la redacción, años después, de la Exhortación apostólica Evangelii gaudium y de otros documentos pontificios.

¿Por qué me atrevo a iniciar esta reflexión recordando estas historias del pasado? Porque a nivel eclesial, el reconocimiento reflexivo de la importancia social y pastoral del cambio cultural contemporáneo nació en América Latina. Y nació, no como una preocupación puramente académica, y mucho menos como el resultado de una suerte de deducción silogística, sino principalmente como un hallazgo a partir del contacto empírico, existencial, con la realidad de nuestros pueblos.

La realidad nos provoca y nos rebasa. El paralelismo entre nuestro pensamiento y las cosas mismas es un sueño del pasado. Más que nunca estamos invitados a abrirnos a la totalidad de los factores que integran nuestra compleja realidad, admitiendo de entrada, que nuestra comprensión es siempre limitada, y por ende, se encuentra convocada a ser ayudada, y como rescatada, por nuestro prójimo y por Dios.

Esta expresión no desea ser un recurso pío. Al contrario. Cuando tomamos en serio que la realidad tiene auténtica primacía sobre las ideas, como nos ha enseñado el Papa Francisco, en el fondo, es que nos estamos dando permiso a nosotros mismos de ser ayudados, de no ser autoreferenciales, de evitar toda pretensión pelagiana o gnóstica, y de optar decididamente por el asombro ante el poliedro inabarcable que es la realidad social y eclesial que tenemos delante de nosotros.

A continuación, desarrollaremos algunas ideas en esta dirección. Primero trataremos de aproximarnos a algunos elementos del desafío que tenemos en América Latina. En segundo lugar, trataremos de repensar algunas intuiciones que nos ofreció Ex corde Ecclesiae pero tomando en cuenta el legado que nos ha dejado el Papa Francisco y situados con plena consciencia al comienzo del pontificado de León XIV. Finalmente, soñaremos con la posibilidad de una nueva contribución de las universidades católicas a la sociedad y a la Iglesia latinoamericanas.

La nueva complejidad de los desafíos en América Latina

Muchos diagnósticos se publican sobre la realidad latinoamericana. En el propio CELAM los esfuerzos que realiza constantemente el Observatorio socio-pastoral al interior del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC), buscan ofrecer materiales que permitan ampliar la consciencia de la Iglesia toda sobre la complejidad regional contemporánea. El elenco temático de los desafíos es inmenso: crisis del matrimonio y la familia; debates en torno a identidad, sexualidad y género; nuevos flujos migratorios; crisis ecológica; comunidades indígenas; actividad del crimen organizado; nuevas y viejas pobrezas; inequidades; crisis de la democracia; corrupción; polarización; autoritarismos; neopopulismos; violencias múltiples; manipulación política de la fe; inteligencia artificial; nuevas biotecnologías; y un largo etcétera.

No es difícil añadir a este de por sí complejo mosaico, el nuevo reordenamiento geopolítico y geoeconómico global, el debilitamiento del multilateralismo, los delicados conflictos bélicos vigentes, y la amplitud y potencia con la que operan diversos cárteles de narcotráfico fuertemente tecnologizados, armados y, por supuesto, pertrechados con enormes recursos económicos y financieros.

Cuando colocamos estas y otras piezas sobre la mesa, es fácil quedar desconcertados. Muchos de nuestros estudios universitarios, incluso de nuestras propias investigaciones, tal vez en el terreno de las ciencias sociales, de la filosofía o de la teología, encuentran dificultades interpretativas al momento de querer comprender con categorías que nos resultaron útiles hace quince o veinte años. No solamente es que necesitamos nuevos mapas para orientarnos, sino que los propios ojos con los que vemos están habituados a destacar, a darle relevancia, a perspectivas, que hoy necesitan ser reconsideradas.

Por eso, más que un diagnóstico analítico sobre América Latina, que nos muestre en cada tema indicadores y tendencias, tengo la impresión de que en esta ocasión puede sernos útil advertir cuan atinado resultó el realismo con el que el Papa Francisco trató de ayudarnos a limpiar nuestra mirada frente al nuevo mundo emergente.

Hacer este ejercicio tiene una doble ventaja: por una parte, nos familiariza con la amplitud de la mirada con la que Francisco afrontó el desafío de ser Pastor Universal. Por otra, nos acerca al mundo de las competencias o capacidades que las universidades están llamadas a formar en el momento actual.

Otra forma de decir esto mismo es que tal vez en lugar de ingresar a hacer análisis social o político del momento presente, - cosa interesante, pero un tanto efímera, ya que pasado mañana todos los escenarios habrán variado -, es preciso, primero que nada, permitirnos dar un paso “hacia atrás” para, en cierto sentido, tomar una mejor perspectiva.

Este “paso atrás” no significa en ningún sentido involucionar, no acometer las cosas, o claudicar al compromiso. Significa redescubrir algunas cuestiones elementales, que por ser tales, fácilmente son pasadas de largo.

Reaprender a mirar la realidad

Tal vez el primer desafío que tenemos en América Latina en la actualidad es no suponer que miramos la realidad apreciando la totalidad de sus factores. En efecto, vivimos en un momento epistemológicamente complicado. Nunca habíamos tenido tanta información a nuestra disposición, y simultáneamente, nunca habíamos sido víctimas de la desinformación como lo somos hoy. La verdad se disuelve ante nosotros a causa de las “fake news”, de la postverdad, de la trivialización continua de la maldad, etcétera.

Por eso, tal vez es que conviene apreciar nuevamente la reflexión que ha hecho Francisco a lo largo de su vida, sobre la importancia de redescubrir la verdad de la vida y de la fe.

Cuando el Papa Francisco insistía en la primacía de la realidad sobre las ideas recuerdo que algunos lo vieron como una suerte de candidez. En medio de los grandes debates en materia de conocimiento e interpretación de nuestro tiempo, el Papa argentino nos dice algo que parece una simpleza: tenemos que darle prioridad a lo real.

¿Será que el Papa nos estaba invitando a una suerte de regresión filosófica? ¿Acaso estaría pensando en el realismo ingenuo o en el realismo metódico? ¿en el realismo crítico o en el trascendental?, ¿en el realismo fenomenológico o en el así llamado “nuevo realismo”?

Cuando uno mira con atención el pensamiento del Papa Francisco, uno puede descubrir que estaba consciente de muchas discusiones, algunas particularmente intrincadas, sobre el conocimiento humano, sus alcances y sus límites. Sin embargo, él estaba convencido que antes de agruparnos por escuelas, antes de identificar en el otro tal o cual compromiso intelectual, antes de “clasificarme” a mí o a ti con una cierta categoría, justamente lo que se precisa es darle prioridad a la realidad tal y como ella es, admitiendo de entrada, nuestra desproporción frente a ella. La realidad para el Papa Francisco no solamente es un parámetro para el pensamiento sino una escuela para la vida. Esto lo expresó en múltiples ocasiones y de diversas maneras. La realidad nos educa. Por eso es tan importante aprender a abrirnos a su complejidad sin simplificarla.

En un texto, lamentablemente muy poco conocido, Jorge Mario Bergoglio hacia 1988, afrontó justamente esta cuestión de manera metafísica. Lo primario, piensa Bergoglio, es la realidad tanto del mundo como del ser humano, tal y como esta se descubre, gradualmente, delante de nosotros:

“Cuando se plantea el problema de la interpretación de la realidad, se presenta un problema cognitivo, que presupone, en la raíz, la distinción entre realidad y conocimiento. Lo doy por sentado, para evitar las rocas del idealismo, de la mera fenomenología y de la identificación del ser y el conocimiento. (…) “interpretar la realidad no puede consistir en proyectar una idea sobre ella, o en describir lo fenomenal sin trascendencia” (…) “Mi hipótesis es: los principios interpretativos de una realidad deben estar inspirados en la realidad misma, tal como es. La realidad que se interpreta y la realidad de quien interpreta. Aquí vale, de alguna manera, el ad modum recipientis, pero al revés: ad modum se develantis.

Cada realidad tiene, en sí misma, su propia forma de revelarse, que nace de las mismas potencialidades que le son inherentes. Se revela en consonancia con lo que es. Es, sin duda, «ser», y se revela como «ser», pero es «ser tal», «estar aquí», «ser ahora», «ser para»..., y por lo tanto se revela como tal, aquí, ahora, para...”. (…) “las categorías de conocimiento más adecuadas para un ser o una realidad son las que permiten que el ser o la realidad se manifieste tal y como son. Esta es la verdad: captar y explicitar la manifestación del ser. Y aquí no hay ni relativismos ni ideología..., sino simplemente realidad, el ser, que es, se manifiesta e impone su realidad a la apertura del intelecto cognoscente.”

Estas palabras, que podrían tener un sabor a cierta metafísica clásica, realmente la rebasan, sin negarla. Jorge Mario Bergoglio no deseaba hacer la última aportación a los debates metafísicos. Deseaba algo mucho más importante: invitar a todos, a advertir el riesgo de la censura, es decir, de las interpretaciones reductivas, que pre-seleccionan unos aspectos del mundo y dejan de lado otros. A esto él le llamaba “ideología”. Para Bergoglio, lo importante era ayudarnos a descubrir que es preciso dejar a la realidad “hablar” de sí misma, y eso sí, nosotros debemos cultivar las disposiciones interiores para que esto suceda con el mayor respeto y la mayor lealtad a la realidad misma.

Dentro de esta perspectiva es que el Papa Francisco, muchos años después, no sólo nos hablará de la prioridad de la realidad sobre nuestros conceptos, sino que de parte nuestra es importante aprender a cultivar un “pensamiento incompleto”.

El Papa Francisco empleó la expresión “pensamiento incompleto” para referirse a una virtud intelectual y espiritual que rechaza la rigidez ideológica y acoge la apertura al otro, al diálogo y al misterio. Él advierte que cuando un pensamiento se considera absoluto, terminado o autosuficiente, corre el riesgo de cerrarse, de no crecer, de imponer su lógica sin escuchar ni comprender. En cambio, el pensamiento incompleto es consciente de su fragilidad y de que la verdad siempre puede dar de sí, es decir, siempre puede sorprendernos. Escuchemos lo que decía Francisco:

“Aprendí esta manera de pensar de Romano Guardini. Me sedujo su estilo, primero a través de su libro El Señor. Guardini me mostró la importancia del pensamiento incompleto, que te lleva hasta cierto punto y luego te invita a dar espacio a la contemplación. Crea un espacio para que te encuentres con la verdad. Un pensamiento fecundo debería ser siempre incompleto para dar lugar a un desarrollo ulterior. Con Guardini aprendí a no exigir certezas absolutas en todas las cosas, lo cual es signo de un espíritu ansioso. Su sabiduría me ayudó a abordar situaciones complejas que no se pueden resolver solamente con normas, sino con un estilo de pensamiento que permitiera atravesar los conflictos sin quedar atrapado por ellos. El modo de pensar que propone abre al Espíritu y abre al discernimiento de espíritus. Si vos no te abrís, no podés discernir. De ahí mi “alergia” a los moralismos e intelectualismos que tratan de resolver todos los problemas solamente con recetas, normas y ecuaciones. Como también tengo la misma alergia al relativismo, que es el camuflaje intelectual para justificar el egoísmo. Como Guardini, creo en verdades objetivas y principios sólidos.”

En otras palabras, el primer desafío que todos podemos encontrar en la realidad del mundo global y de la propia región latinoamericana es el de recuperar como método educativo y estilo de vida, la apertura a la totalidad de lo real, aunque lo real sea complejo, aunque la realidad nos desborde, e involucre tensiones de no fácil resolución. El corolario a estas ideas es: desconfiemos de quienes poseen un pensamiento esférico y sin fisuras. La Iglesia ha madurado, poco a poco, a través de los siglos, a partir de la convicción de que el potencial revelador tanto de la realidad natural como de la realidad revelada, no se ha agotado. La realidad siempre es más grande que nuestra limitada comprensión de ella. No podemos dar la última palabra, sino más bien reconocer con modestia que apenas y estamos dando la primera.

Cada uno de nosotros tiene que interiorizar esto. Cada una de nuestras comunidades universitarias tiene que sentirse estremecida por esta perspectiva. El Papa Francisco nos invitaba, en el fondo, a vivir una más radical y decidida fidelidad hacia la verdad del mundo y de la fe. Fidelidad que no se muestra en la rigidez, en la repetición mecánica de ciertos apotegmas, sino justamente en la apertura a las sorpresas, a lo imprevisible, a lo que siempre estuvo ahí pero que ahora, por fin, nos atrevemos a mirarlo de frente.

La realidad social y política latinoamericana

En muchas ocasiones, cuando nos llenamos de valor, y nos abrimos a la realidad sin censura, de inmediato somos invadidos por la abrumadora realidad política de nuestros pueblos. América Latina ha tenido una intensa historia, no fácil de resumir de un plumazo, en la que los más diversos grupos y tendencias, han buscado construir un conjunto de naciones soberanas, libres, y en las que la justicia social impere.

Sin embargo, todos estos sueños de libertad y justicia en América Latina, sabemos bien que en muchas ocasiones se vieron frustrados, a tal grado, que el establecimiento de democracias en la región no fue sencillo y conllevó enormes esfuerzos sociales y sacrificios que no fueron metafóricos. A comienzos, del siglo XXI, sin embargo, algunos soñábamos con la estabilización y consolidación de las democracias latinoamericanas, soñábamos con sociedades más participativas, representativas y respetuosas de los derechos humanos. Soñábamos con una mayor cooperación e integración regional que permitiera participar en la nueva dinámica global con mayor fuerza. Sin embargo, más pronto que tarde, lo que comenzó a suceder aquí y allá, bajo un signo o bajo el otro, fue que las incipientes y frágiles democracias latinoamericanas, abrieron el escenario a importantes regresiones autoritarias por vía democrática y a un debilitamiento del sueño de construir algún tipo de integración regional.

En otras palabras, la anhelada democracia, no logró contener la irrupción de alternativas radicalizadas, que, al llegar al poder en muchas ocasiones, han iniciado procesos que conllevan el deterioro de las instituciones y de la cultura democrática de los pueblos.

Polarizar está de moda. Genera votos. Y si de repente, los grupos políticos exacerbados reciben el aliento, la fuerza y hasta la dirección de grupos internacionales de crimen organizado, la polarización y la fractura social puede adquirir perfiles altamente peligrosos.

Por su parte, la sociedad, cansada de luchas sin término, de desorden en la vida comunitaria, de falta de seguridad elemental, con facilidad se vuelve combustible idóneo para la radicalización, la sobresimplificación de los escenarios, y la búsqueda de algún liderazgo mesiánico que convoque a una cruzada para acabar con verdaderos o falsos enemigos irreductibles.

Justamente este tipo de escenarios se colocaron sobre la mesa del Papa antes de la elaboración de Fratelli tutti. La Universidad católica está llamada justamente a activar de manera creativa y pluriforme el mensaje de Fratelli tutti. Si nos fijamos atentamente, la Encíclica más que enseñarnos ciertos contenidos, nos muestra un método, un camino educativo, para formar una nueva generación de católicos con responsabilidades en la vida pública.

Católicos capaces de actuar en clave de fraternidad, antes que de confrontación. Católicos que descubren que la única manera de entender el “bien común” es cultivando no solamente la cercanía con los pobres sino dejándose educar por su presencia y su dolor. Francisco decía:

“Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Como enseñaron los Obispos latinoamericanos, «sólo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres»”.

Por eso, tal vez el segundo desafío que hoy vivimos en América Latina es la necesidad de construir sociedades más fraternas e inclusivas, en las que nadie quede descartado. En este apartado, las universidades pueden encontrar una gran oportunidad de renovación y transformación.

No basta, de cuando en cuando, realizar alguna actividad universitaria que muestre la importancia de la solidaridad y de la inclusión. Lo importante, es incorporar dentro del propio método educativo experiencias significativas que permitan a todos, estudiantes y profesores, vivir la provocación de la fraternidad, sobre todo, con los más pobres y descartados.

Más aún, implica denunciar con valor la ideologización a la que nos someten los extremismos – de izquierda o de derecha por igual –. La forma de combatir al extremismo no es polarizándose y volviéndose simétrico a la posición criticada. Cuando esto sucede, la similitud del autoritarismo de las izquierdas enfebrecidas o de las derechas extremas, es sorprendente.

Por supuesto, la energía personal e institucional para activar Fratelli tutti, para vivir un estilo de vida marcado por la opción preferencial por los pobres y capaz de realizar denuncias proféticas que permitan visibilizar los absurdos de quienes optan por el extremismo, no brota de meros exhortos o de programas cosméticos momentáneos.

Para que Fratelli tutti no sea una ficción implica conversión. Conversión de todos, incluidas las autoridades universitarias. Conversión no meramente exterior sino profundamente interior, que nos permita afirmar que los heridos, los descartados, los marginados, los excluidos, son verdaderamente sacramento de Jesucristo, como nos recordaba san Paulo VI.

Conversión que nos permita anunciar, a contracorriente, que el futuro de nuestras naciones no se va descubrir por vía del encono, de la enemistad, de las espirales de venganza y de violencia, sino por medio del diálogo, del encuentro y eventualmente del perdón.

El desafío del medio ambiente, de la migración y de la irrupción de la inteligencia artificial

En efecto, todas las disfunciones políticas, tienen efectos en la vida social. La imbricación de lo político, lo económico, lo cultural, el medio ambiente, y la vida concreta de nuestras familias es muy estrecha.

El Papa Francisco constantemente repetía que “todo está conectado”. Pensemos por un momento en desafíos sociales como el del cuidado de la casa común, de los nuevo flujos migratorios o del desplazamiento laboral a causa de la llegada de la inteligencia artificial y la multiplicación de procesos automatizados en las más diversas áreas de la actividad humana. Todos estos asuntos están profundamente entrelazados y nos muestran, entre otras cosas, que Laudato si’ no fue una mera encíclica “verde” sino una profunda reflexión social sobre el modo cómo los diversos sistemas naturales y sociales, se encuentran entrelazados, formando sinergias complejas.

En el fondo, lo que está en juego no es meramente el medio ambiente natural, sino todo el espacio común de convivencia humana. Lo que está en juego es la propia condición humana que ha ingresado en escenarios inminentes de riesgo.

Esto es algo que en las universidades es preciso atender y entender. La controversia de nuestro tiempo no es una disquisición teorética sino la muy concreta situación de riesgo en la que se encuentra todo lo humano y sus múltiples relaciones constitutivas.

Cuando la propia condición humana está en juego, cuando el futuro de la humanidad está en juego, es preciso aceptar que hemos vivido bajo un cierto sopor. Hoy nos encontramos al borde de una crisis global por los desplazamientos forzados, por el cambio climático y por nuestra falta de capacidad para evitar guerras. ¿Qué más tiene que suceder para que nos llenemos de pasión por la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas y no solamente de aquellas que son afines a mis ideas u opciones de vida?

¿Qué más tiene que suceder para que como personas e instituciones no lleguemos tarde a la cita de la historia?

Universidad católica, sinodalidad y Doctrina social de la Iglesia

Tengo la impresión que la contribución de las universidades católicas de América Latina es fundamental para que la enseñanza social de la Iglesia rebase el ámbito del discurso y se vuelva una propuesta protagónica en las sociedades latinoamericanas. En otras palabras, soy de la opinión que un vehículo privilegiado para que la fe cristiana no sea ajena a los desafíos que marcan la vida de América Latina es la providencial mediación de las universidades que se dejan provocar por el mensaje del evangelio.

La Doctrina social de la Iglesia (DSI), antes que ser un conjunto de principios permanentes, criterios de juicio o directrices de acción es la conciencia crítica y reflexiva de un movimiento práctico.

En otras palabras, cuando recuperamos la conciencia que la Iglesia, antes que otra cosa, es una comunidad en movimiento, es el “Pueblo de Dios” que camina en la Historia, la enseñanza social de la Iglesia acontece no tanto como la elaboración teórica de un grupo de expertos en alguna oscura oficina del Vaticano, sino como la sabiduría práctica que emerge cuando la fe vivida en comunidad aprende y reflexiona sobre sus compromisos y luchas en el contexto particular que le toca vivir.

Mirar a la DSI de esta manera tiene varios rendimientos. Uno de ellos justamente es que nos permite apreciar de un nuevo modo la naturaleza de la “Universitas”. Este término latino con frecuencia se asocia a la “universalidad del conocimiento”. Sin embargo, en la Edad media significaba primariamente el “universo”, la comunidad de personas, estudiantes y profesores, que buscaban la verdad superando el aislamiento y arriesgándose a hacerlo unos junto a los otros.

En otras palabras, la “Universidad” nace primariamente como un afecto, antes que como un plan estratégico. Nace como una “comunidad concorde de personas”, antes que como una institución organizada en torno a la eficiencia y la obtención de ciertas metas anuales.

La dimensión comunitaria de la universidad, entonces, es lo que más inmediatamente la hace ser una experiencia eclesial. La Iglesia no es una abstracción formal, un código de ética o un rito más o menos solemne. La Iglesia es en primera instancia la comunidad de amigos que en torno a Jesucristo comparten la vida y se ayudan a caminar hacia delante. Para la Iglesia esto es mucho más que una mera agregación de personas, mucho más que un fenómeno puramente sociológico. En la medida en que la Iglesia es una Communio se vuelve sacramento, es decir, signo sensible de la irrupción de Dios en la Historia. Esta Communio no es estática, sino dinámica. La dimensión dinámica de la comunión es la sinodalidad.

Así las cosas, la Universidad en primer lugar, al constituirse como “comunidad” es importante que cuide con esmero aquello que la hace una verdadera experiencia eclesial. Digo esto de otra manera: nunca hay que dar por supuesta la experiencia de la fe, nunca hay que dar por supuesta la “identidad”. Toda comunidad cristiana, y la Universidad no es la excepción, necesita de conversión constante, de renovación constante, de reforma constante: Ecclesia semper reformanda! significa también Universitas semper reformanda!

Esto es importante no solo para “cumplir” de manera forma con lo que tal o cual instancia eclesiástica puede esperar de una “Universidad” pretendidamente católica, sino para que realmente al interior de la Universidad exista la vida, la fuerza, el dinamismo capaz de no claudicar en la misión propia, es decir, en el empeño educativo peculiar que posee la educación superior cristiana, y que incluye, la activación real de la DSI y el existir como experiencia sinodal, es decir, como comunidad en movimiento.

Ahora bien, ¿esto significa que todos en la Universidad católica debemos de tener una idea perfectamente homogénea sobre la fe y la vida eclesial, para poder cumplir nuestra misión? ¿tendremos que esperar a organizar algún tipo de conventículo de perfectos para que la Universidad católica se dinamice al máximo y eduque de manera realmente católica a sus miembros?

Para mí ha sido un gran consuelo, descubrir que el cristianismo no es una doctrina para juzgar sino una Persona que nos ofrece a través de su amistad, una salvación que no merecemos. Más aún, el cristianismo es una Persona que salva a través de una gran paciencia.

Un autor poco sospechoso de ser liberal, como lo es Joseph Ratzinger, decía alguna vez:

“Un hombre sigue siendo cristiano mientras se preocupe por la adhesión central, mientras intente dar el «sí» fundamental de la confianza, aun cuando no pueda poner en su sitio o resolver muchos detalles concretos. Habrá instantes en la vida en que la múltiple oscuridad de la fe se resuma realmente en el sencillo «sí»: creo en ti, Jesús de Nazaret; confío en que en ti se ha manifestado el sentido divino a partir del cual vivo seguro y confiado, paciente y animoso. Mientras se dé esto, el hombre permanece en la fe aun cuando muchas de las afirmaciones concretas de esta fe sigan siendo oscuras e inaceptables por el momento. Porque, en su núcleo, repitámoslo una vez más, la fe no es un sistema de verdades, sino una entrega. La fe cristiana es encontrar un tú que me sostiene y que en la imposibilidad de realizar un movimiento humano da la promesa de un amor indestructible que no sólo solicita la eternidad, sino que la otorga”.

Por esto es que hablar de identidad católica de la universidad no significa en modo alguno la instalación de un proyecto de pureza sino reconocer que existe una misericordia más grande que nuestras miserias, que nos perdona y nos convoca a dar testimonio. Testimonio no de nuestra coherencia, sino que de que hemos sido rescatados y liberados por Jesucristo.

La Universidad católica en tanto que comunidad eclesial, está llamada a vivir al interior de esta lógica, hoy por hoy escandalosa, pero necesaria para anunciar la novedad que necesita el mundo y la región latinoamericana.

Para ser más precisos, estoy convencido que la Universidad puede contribuir a la respuesta que las sociedades latinoamericanas necesitan actualmente si vive convencida de que la fe es fundamentalmente una experiencia sinodal, es decir, una aventura vivida junto con otros, aprendiendo de otros, en la que requerimos gran paciencia y simultáneamente gran valor para dar testimonio a contra-corriente de una Verdad que nos ha encontrado primero.

La sinodalidad ad-intra es la base de la fraternidad ad-extra. ¡Que hueco es el discurso de la DSI cuando se afirma fuera de una experiencia de fe vivida en comunidad, disociada de la amistad con los pobres, alejada del compromiso con las luchas de nuestros pueblos!

Hoy en las Universidades católicas de América Latina estamos llamados a responder a los desafíos de nuestros pueblos desde nuestra identidad renovada, convertida, reformada. Para ello, tenemos la ayuda paciente y afectuosa, de los papas que la Providencia nos ha regalado.

Durante años tuvimos a un Papa latinoamericano. Un Papa que ayudó a visibilizar el aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. Al fallecer, muchos pensamos que tendrían que pasar 500 años para volver a tener la gracia de un pontífice así. Pero Dios nos regaló a León XIV, un segundo Papa latinoamericano, que hoy de manera creativa, continúa no solo el legado de Francisco sino del Concilio Vaticano II, y en el fondo, del evangelio. Gracias a su paternidad podemos estar seguros que tendremos continuas oportunidades para aprender y reaprender lo esencial. Lo esencial que purifica y renueva en momentos de cambio epocal y de violencias extremas.