JMJ Lisboa 3. No basta una jornada, es toda la vida

Esta jornada (JMJ) tiene gran valor, pero cerrada en sí puede ser nada, e incluso menos que nada, si pensamos que con ella hemos hecho (estamos haciendo) un camino triunfal. Faltan campañas y campañas de evangelización:

Hace falta escuchar (que la juventud nos evangelice). Sólo así podremos actuar, ofreciendo desde Jesús un evangelio actualizado, no sólo para los jóvenes, sino desde y con los jóvenes que han de ser evangelizadores del futuro. Empezaré tratando de la problema y bendición. Seguiré tratando del Cristo de los jóvenes.

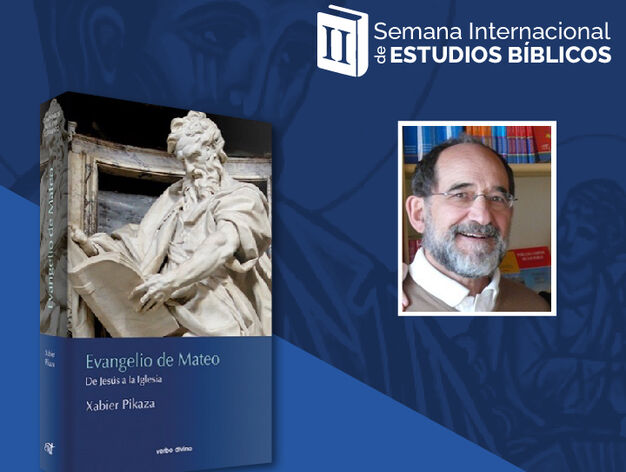

| X. Pikaza

Los jóvenes,problema en la iglesiaactual . En el contexto occidental, la gran mayoría de los jóvenes (hasta 90 %), a partir de los 12/13 abandonan la práctica cristiana. párrocos y agentes de pastoral se sienten impotentes. Sólo en algunos grupos especiales existe una “pastoral” de jóvenes.

No es que los jóvenes sean ahora peores, es que son distintos... de manera que en la mayoría de las parroquias la correa de transmisión de la fe en la juventud se ha roto. Se dice que, la JMJ de Lisboa 2023 está siendo, pues moviliza a más de un millón de jóvenes, en torno a unos gestos y ritos religiosos de tipo multitudinario, en tono al Papa, con casi mil obispos, con miles de curas,

En este contexto, más que el tema del Papa-Icono y de la JMJ como fiesta mediática, con sus valores de “jornada mundial, me interesan las campañas y campañas de presencia de evangelio y de evangelización que puede y debe realizarse en un mundo en que ha brotado y crece una juventud distinta que la anterior, en modo alguno.

Se ha roto una correa de transmisión de la fe

Ha terminado el tiempo en que se transmitía una fe fijada de antemano, dentro de una sociedad establecida, pues la sociedad ha dejado de ser “orgánicamente” cristiana. Por eso, si nos empeñamos en conservas un modelo antiguo (si queremos repetir lo siempre dicho), en línea de conservación política, social y eclesial, el cristianismo acabará muy pronto, convertido en folklore de unos y secta de otros.

Sólo en la medida en que los cristianos seamos capaces de transmitir la fe de Dios (el término es de Marcos), centrada en el mensaje-vida de Jesús, en un contexto plural (abierto a otras formas de creencia o increencia, con otras religiones), desde el origen del evangelio, en fidelidad a los problemas reales de la sociedad actual, podrá hablarse de cristianismo futuro; y esto es lo que, a mi juicio, sucederá, porque creo en el evangelio y confío en el pueblo.

En general, los jóvenes rechazan aquello que habían querido sus padres, no sólo por ley de vida, sino también porque no ven coherencia real en la vida de sus padres (sobre todo en el plano religioso). Ciertamente, hay más de un millón de jóvenes de la JMJ, pero son una minoría muy pequeña, muy especial dentro del inmenso mundo de los jóvenes de jóvenes reales de nuestro entorno, que no son en modo alguno “malos” (peores que los anteriores),pero que no se sienten representados ni motivados por un tipo de cristianismo exterior de los mayores.

No sé si los que somos “mayores” (casi todos los representantes oficiales de la iglesia actual) conocemos a los jóvenes. Nos sentimos alejados de ellos, pensamos, sin razón, que están vacíos, simplemente porque no les ilusiona, ni motiva la forma de vida que nosotros ofrecemos.

Volver a las raíces, saltar al futuro No se trata de dar un paso atrás (por estrategia) para avanzar así mejor, en la misma línea, sino de volver al principio del evangelio, para retomar el rumbo de la fe cristiana.

Antes, en tiempo de cristiandad, no teníamos más alternativa real que ser cristianos, de una forma determinada, pues la Iglesia Católica marcaba nuestro horizonte, con pocas excepciones. Esa Iglesia ofrecía entonces mil valores culturales y sociales, pero lo hacía desde un tipo de imposición social. Hoy, que ha perdido ese poder, tenemos ocasión de descubrir mejor los valores del evangelio, no para imponerlos como “siempre” han sido (ese siempre es anteayer), sino para hacer posible una siembra nueva de evangelio

El cristianismo no es una “religión natural” (vinculada a la naturaleza), sino una religión de fe personal, de escucha de la Palabra, de opción creyente por Jesús y su proyecto de vida. Pero ella se había vinculado de hecho con un tipo de cultura político social. En ese sentido, pienso que debemos estar agradecidos al cristianismo anterior, porque nos ha permitido vivir con cierta dignidad, a pesar de sus defectos, vinculados a un tipo de nacional-catolicismo y, sobre todo, un tipo de “organización clerical”.

El clero ha sido el gran educador de nuestra cultura, pero lo ha sido en una línea paternalista e impositiva. Sólo ahora que ha entrado en crisis ese modelo, ahora que el clero antiguo está perdiendo su poder, la Iglesia podrá recuperar su verdadera autoridad, no para que triunfe y domine otro grupo más “demócrata”, sino para todos los cristianos e incluso los no cristianos podamos vivir en concordia de Evangelio. No transmitir una fe ya dada, sino retomar la fe de Jesús.

En ese contexto se entiende la transmisión de la fe. Ciertamente, como cristiano, creo que se debe conservar la gran tradición de fe de la Iglesia y también nuestra tradición cultural (ilustrada). Pero estoy convencido de que si sólo queremos “conservar” la fe (en su sentido externo, como algunos grupos parecen intentar) la destruimos, convirtiéndola, como he dicho en puro folclore o en secta orgullosa y agresiva.

Por eso, quien solo quiere conservar la fe la pierde, de modo inexorable. En este contexto, el adagio de Ignacio de Loiola (¡en tiempos de tribulación no hacer mudanza!), carece ahora de sentido pues, en el tiempo de mayor tribulación, Jesús hizo la mayor mudanza. Ciertamente, estamos en un tiempo de crisis económica y política, pero esa crisis es pequeña en comparación con la “crisis de fe” de nuestra sociedad.

Iglesia, educacion pascual, de toda la vida (1 Cor 15, 3-8)

María Magdalena ¿escuela de mujeres?.Desde una perspectiva oficial, Pablo comienza su lista de apariciones (de experiencias de Jesús y creación de comunidades cristianas) con Simón, a quien da el nombre de Cefas/Pedro (1 Cor 15,3), «Roca» de la comunidad. Sin embargo, recogiendo una tradición sin duda antigua, el final canónico de Marcos afirma de un modo taxativo que Jesús se apareció primero a María Magdalena, de quien deriva el primer testimonio de la Pascua, es decir, de la resurrección Jesús, entendida como surgimiento de la escuela cristiana (Mc 16,9).

La escuela de Jesús ha empezado a ser recreada tras su muerte por unas mujeres, que han sido las primeras maestras del Evangelio, portadoras privilegiadas no solo de su enseñanza, sino también de su resurrección tras la muerte. Si olvidamos este principio femenino de la escuela pascual de Jesús corremos el riesgo de destruir su sentido.

Galilea, una comunidad educativa. Muchos discípulos de Jesús seguían manteniendo la dinámica interior de su mensaje y el carácter de su escuela mesiánica después de su muerte. Quizá algunos habían ido con Jesús a Jerusalén y habían vuelto sin él, pues había sido ajusticiado, pero redescubrieron allí, en Galilea, en la tierra donde él había proclamado su mensaje, lo que él había sido y realizado, comprendiendo que era verdad lo que habían compartido.

Pedro y los Doce, educación ministerio entral.La experiencia pascual de las mujeres parece haber comenzado en Jerusalén, en el entorno de la sepultura de Jesús, para continuar quizá después en Galilea. La de Simón, llamado Cefas-Petros-Piedra, recogida en testimonios muy antiguos del Nuevo Testamento (cf. 1 Cor 15,5; Lc 14,34), puede estar fundada desde el principio en Galilea donde le sitúan las tradiciones sinópticas (Mc 14,28; cf. Lc 22,31-32), pero se ha expandido luego (quizá desde Jerusalén) por Antioquía de Siria y por todo el Oriente.

Se ha dicho que esa experiencia debió estar definida por el remordimiento que él debió sentir tras haber negado a su maestro (cf. Mc 14,72 y par.). Ello es posible, pero todo nos permite pensar que ha influido mucho más el recuerdo y tarea que Jesús les había encomendado (a él, Pedro, y al resto de los Doce), con la certeza de la verdad su mensaje. Precisamente cuando ya no podía guiarles físicamente, cuando él ha ratificado con la muerte su enseñanza, ellos le descubren vivo, sabiendo que él les sigue encomendando su tarea. Pedro y los Doce recrean así la escuela de Jesús. El mismo hecho de que se ha vuelto a instaurar el grupo de los Doce (quizá por impulso de Pedro, como supone Hch 1), muestra que ellos creen en Jesús resucitado y se constituyen como escuela misionera. .

Comunidad de Jerusalén. Está representada por Santiago y los hermanos de Jesús, que ocupan, según Pablo, un lugar central en las iglesias (como saben y dicen también muestran desde sus perspectivas especiales, Mateo y Juan, Santiago y Apocalipsis). Esta comunidad parece haberse establecido como una escuela mesiánica judía, con rasgos parecidos a los de Qumrán aunque en la misma Jerusalén, insistiendo en el cumplimiento de la Ley, interpretada desde Cristo, a quien veneran y esperan como rey davídico (quizá como Hijo de Hombre).

Los creyentes de esta escuela de los pobres mesiánicos (cf. Gal 2,10) han insistido en la importancia de Jerusalén y de su templo, que, a pesar de las críticas de Jesús, sigue apareciendo como lugar de su próxima revelación gloriosa. Esta parece haber sido la primera comunidad propiamente dicha (una escuela de interpretación mesiánica de la Ley judía) y ha ejercido gran influjo en las restantes iglesias, a pesar de que algunos no la han aceptado (cf. Mc 3,21-35). Ella ha perdido su importancia tras la caída de Jerusalén (70 d. C.), pero se ha mantenido durante siglos y ha desembocado también en grupos judeocristianos y gnósticos que han acabado fuera de la Gran Iglesia (como supone el Ev. de Tomas 12).

jor preparados para captar la identidad mesiánica de Jesús, a quien descubren y veneran como Mesías crucificado, vinculando identidad judía y apertura helenista.

Pablo, Educación multiforme.

La Iglesia existía antes y fuera de Pablo, ro él parece haberla organizado de un modo más universal, creando comunidades mesiánicas por todo Oriente, de un modo rápido (¡Cristo estaba llegando!), pero bien programado. Tuvo tiempo para trazar un plan y quiso cumplirlo: ir a Roma y desde allí hasta España, para plantar en toda la ecumene (cf. Rom 15,14-32) iglesias abiertas a todos,[II1] de dimensión humana, donde todos pudieran conocerse y compartir la vida. Estos son algunos modelos de comunidad que él puede haber tomado:

Pablo conoce y asume el modelo sinagogal, lo mismo que otros muchos cristianos de origen judío. En un sentido, sus iglesias son sinagogas mesiánicas, abiertas a la libertad y universalidad cristiana. Por eso, tenderán a recibir estructuras y servicios propios de ellas: ancianos, escribas, servidores etc.

Pablo acepta el modelo de familia ampliada, pues los cristianos se reúnen en la casa de algún patrono de cierta fortuna que les ofrece su hospitalidad, no para ser clientes suyos, sino para crear entre todos una familia mesiánica, de tipo igualitario, en la que el dueño tenderá a verse como dirigente de la comunidad.

Había otros modelos de vinculación, tomados de agrupaciones sacrales o culturales, festivas o funerarias, grupos de encuentro o trabajo, con servidores (diakonoi) e inspectores (episkopoi). En ese sentido, el movimiento cristiano ha podido tomarse también como escuela que enseña y cumple el camino de Jesús.

Sois el Cuerpo del Cristo, y cada uno un miembro... A unos los ha designado Dios en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros; luego, poderes; después, don de curaciones, acogidas, direcciones, don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos poderes? ¿Todos tienen carisma de sanación? ¿Hablan todos lenguas o interpretan? Buscad pues los carismas superiores (1 Cor 12,27-30).

Profetas y maestrosdefinen a la iglesia como grupo que se reúne y se va formando en torno a Jesús, como escuela donde se escucha y acoge su palabra, para riqueza de los fieles. Son animadores de la comunidad entendida como escuela de Jesús, donde se cultiva y expande la palabra del resucitado, entendida como fuente de comunión humana. Después de esos ministros (apóstoles, profetas, maestros) enumera Pablo otros que se distinguen según su función: (a) De tipo milagroso: poderes y sanaciones, que se expresan en la capacidad de curar y acoger a los enfermos. (b) De organización: acogidas y direcciones, concretas, propias de aquellos que encauzan (= pilotan) a los otros en la Iglesia. (c) De experiencia extática: don de lenguas. Al fin pone Pablo el carisma que más le preocupa: el desbordamiento interior o superación del estado normal de conciencia (glosolalia).

Pablo supone que esos ministerios derivan del envío de Jesús (apóstoles) y deben fundarse en la palabra (profetas, maestros), entendiendo así la Iglesia como una comunidad mesiánica de educación, es decir, una escuela. Significativamente, él deja en un segundo plano los servicios de organización (acogidas, direcciones) y de ordenamiento sacral y litúrgico, como si el tema fuera menos importante, algo que la comunidad puede solucionar por sí misma. La función más significativa de la Iglesia, fundada en el apostolado o envío de Jesús, es la profecía y la enseñanza, que son inseparables, y están al servicio de la comunidad entera:

Así como en un cuerpotenemos muchos miembros, y todos no tienen la misma función; así los muchos somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno es miembro de los otros, teniendo carismas distintos, según la gracia que nos ha sido concedida: o bien profecía, conforme a la medida de la fe; o bien diaconía, para servir; o bien el que enseña para enseñar; o bien el que consuela, para consolar; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con diligencia; y el que hace misericordia, con alegría… (Rom 12,4-8).

En este contexto no aparecen ya los apóstoles, de manera que la estructura de la Iglesia se centra en principio en tres funciones, dos más vinculadas a la palabra (profecía y enseñanza), otra al servicio mutuo (diaconía). Así aparece el fundamento de la Iglesia entendida como escuela mesiánica de humanidad, impulsada y dirigida por profetas, queproclaman la voluntad de Jesús, diáconos, que sirven a los demás, y maestros que enseñan (didaskein), dirigiendo así la escuela cristiana. De esa forma se organiza el cuerpo de la Iglesia, entendida como escuela en la que todos los miembros son activos, con una función en el conjunto. El carisma o ministerio de la presidencia está al final, lo que indica que la organización de la comunidad no se expresa de un modo jerárquico, sino a modo de entrelazamiento de servicios, empezando por profetas, servidores y maestros.

En esta Iglesia o cuerpo mesiánico, todos son ministros unos de otros. Así lo había resaltado ya 1 Cor 12,12-26, diciendo que los miembros sondel cuerpo, vinculados entre sí (1 Cor 12,12). Así lo destaca el final del capítulo, añadiendo que cada uno ha de dar más honora los otros, especialmente a los débiles y más amenazados (1 Cor 12,22), invirtiendo así la experiencia de jerarquía dominante en el entorno helenista, donde la sociedad civil y religiosa se sustentaba en el honor de los honrados, a cuyo servicio debían ponerse todos los demás. Por el contrario, Pablo quiere que cada creyente se ponga al servicio de los otros, especialmente de los menos honrados (cf. 1 Cor 12,23-26).

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F819%2Fe70%2F601%2F819e70601a0367276e499a33c99e9c0c.jpg)

De esa forma ha invertido Pablo el principio básico de una visión helenista de la sociedad donde los dioses moran arriba, los mortales en las partes inferiores; los «perfectos» encima, los «imperfectos» abajo... Esa era la filosofía y religión oficial del Imperio. Pues bien, en contra de eso, Pablo ha dado una importancia enorme a los que saben (profetas y maestros), pero no los ha puesto por encima de los otros, sino que ha situado entre ellos a los diáconos (servidores) y ha colocado después a todo el resto de administradores de la comunidad, sabiendo que los más importantes en ella son los que parecen o son menos honrados.

Esta es una visión paradójica de la escuela cristiana en la que se sitúan primero los profetas, servidores y maestros, no para elevarse sobre los demás, sino para servirles. Entendida así, la Iglesia es un «mundo al revés», una escuela donde los primeros son aquellos que suelen tenerse por últimos, un cuerpo social invertido donde los menos honrados han de recibir más honra (1 Cor 12,24-25), sin que surja un estamento de honoratiores, más honrados, ni se establezca un ordo superior (senatorial, ecuestre....), como aquel que define la sociedad civil romana, pues los ministerios eclesiales son servicios concretos, no honores, de manera que no pueden institucionalizarse de un modo objetivo, separado de la vida de sus portadores.

Rabinos cristianos, la iglesia-escuela de Mateo.

Pablo ha dicho cosas importantes sobre los maestros en la Iglesia entendida como escuela mesiánica, pero hay otros textos del NT que abundan sobre el tema, y entre ellos sobresale el evangelio de Mateo, del que solo estudiaremos tres pasajes significativos, que nos sitúan en la línea de salida de un judaísmo que empieza a configurarse como escuela de interpretación y cumplimiento de la Ley. Pues bien, retomando el impulso de Jesús, Mateo entiende esa escuela desde la perspectiva de Jesús, maestro mesiánico, como muestra el texto clave de su crítica contra los maestros falsos:

Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos.Hacen todo para ser vistos por los hombres: ensanchan sus filacterias y alargan los flecos; buscan el puesto de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí. Pero vosotros no os dejéis llamar rabí (= rabino); porque uno es vuestro Maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen dirigentes, porque uno es vuestro Dirigente, el Cristo (Mt 23,5-10).

Estos textos exponen la visión más radical del magisterio cristiano, en clave de fraternidad, oponiéndose a todo intento de convertir la autoridad del Evangelio en algún tipo de poder, como ha mostrado también el pasaje clave de Mt 8,20, con el que terminaré este libro. Este pasaje no es antijudío (pues los cristianos se consideran aquí también judíos), sino de que se opone a un judaísmo de tipo rabínico, en línea mesiánica.

En contra de una escuela de, rabinos(Mt 23,8). Tras la guerra y derrota del 67-70 d. C., el nuevo judaísmo ha empezado a definirse como federación de escuelas/sinagogas, en torno a unos maestros/rabinos, que recrean la tradición y se elevan como autoridad, y así serán reconocidos (ratificados) por la Misná (en torno al 200 d. C.). Ellos le dan mucha importancia al «saber» legal, en el sentido de la hermenéutica textual y fidelidad a las tradiciones que han conformado la identidad del pueblo hasta la actualidad (año 2016).

En este contexto sobresale la autoridad de los rabinos (Rabbi, Rabbouni) que significa «grandes», lo mismo que la palabra ‘maestro’, que viene de magis: «el que sabe más». De esa forma se consagra y ratifica una sociedad del «conocimiento», donde los que enseñan aparecen como autoridad suprema. Humanamente, esos rabinos (en la línea de los fariseoshan sido una buena autoridad, en diálogo y respeto, sencillez y estudio. A pesar de eso, Mateo ha rechazado este modelo de Iglesia entendida como escuela/rabinato que comenzaba a extenderse, afirmando que no hay más rabino (didaskalos, maestro) que Jesús, para oponerse a una Iglesia dirigida por una casta superior de expertos escribas y maestros que dominan sobre los demás.

En contra de una escuela de padres, contra el poder patriarcal (Mt 23,9). En ese mismo contexto, los rabinos aparecen como padres, presidentes-directivos de las comunidades, convirtiéndose en una nueva jerarquía. Pero Jesús no quiere que su Iglesia sea un patriarcado del conocimiento. Ciertamente, al decir «no llaméis a nadie padre», él supone que algunos se dejan llamar así, queriendo ser venerados, de un modo jerárquico (el padre aparece al lado del rabino y dirigente, de manera que los tres títulos o funciones parecen identificarse). Pues bien, el Jesús de Mateo se opone de forma tajante a esa exigencia de superioridad, no para negar a los padres de familia, sino para recrear su figura en el sentido del Evangelio, sin que los rabinos-maestros puedan tomarse como padres de la comunidad.

Los cristianos han descubierto y venerado de tal forma el misterio del Padre Dios sobre el cielo, descubriéndose hijos suyos (todos hermanos e iguales), que no pueden ya inclinarse ante ningún «padre» del mundo. De esa forma valoran el magisterio, pero no lo interpretan en modo alguno como signo de supremacía sobre el resto de la Iglesia. Toda jerarquización del magisterio en línea patriarcal resulta anticristiana.

No haya en la Iglesia «dirigentes»(cazeguetas, personas con poder de guiar a los demás, asumiendo de esa forma un autoridad más alta) (23,10). La palabra y función que aquí rechaza el Evangelio es la misma que la del maestro, con la que en el fondo se identifica, con un matiz quizá más helenista, poniendo dirigente en lugar de maestro. Este dirigente o cazegueta, aquí rechazado, es alguien que «catequiza» de forma impositiva, alguien que se arroga la potestad de dirigirles con imperio. Pues bien, Jesús dice que nadie se haga dirigente, retomando así con una palabra más griega (helenista) lo que había dicho en la primera prohibición de manera más judía: no llaméis a nadie rabino...

Esos cazeguetas quieren ser grandes (rabinos, en el mal sentido) y dominar a los demás por su conocimiento, para dirigirlos de un modo impositivo, elevándose así de un modo jerárquico sobre los demás. De manera sorprendente, el evangelio de Mateo se sitúa de esa forma en una línea que ha sido más desarrollada por la comunidad del Discípulo amado (Cuarto Evangelio), que insiste en la mayoría de edad de los creyentes, que no necesitan jerarcas superiores, que les enseñen desde fuera, pues ellos mismos (todos y cada uno) tienen un dirigente interior que es Cristo (cf. 1 Jn 2,27).

Las tres advertencias se entienden de un modo unitario. La primera (sobre el rabino) y la tercera (sobre el cazegueta) resultan paralelas. En el centro queda la alusión contra aquellos que quieren convertirse en padres de los otros, ignorando que el único Padre verdadero es Dios. Mateo se opone de esa forma a una especie de iglesia-escuela que eleva a sus maestros como padres-dirigentes sobre las comunidades, como hará el judaísmo rabínico al convertirse en religión de maestros, que necesita buenos intérpretes/padres, rabinos/catequetas, que tienden a convertirse en superiores a los otros, estableciendo así en la Iglesia una jerarquía que va en contra del Evangelio.

Según eso, Mateo quiere una religión de conocimiento (con rabinos-maestros cristianos), pero sin jerarquía de poder, de manera que cada creyente puede dialogar con Cristo, sin necesidad de unos maestros entendidos como intermediarios superiores. Ciertamente, Mateo insiste en la escuela cristiana, pero no la concibe de forma jerárquica, sino igualitaria, de forma que en ella todos se ayudan mutuamente como hermanos, a partir de los más pequeños y los niños, como dice en Mt 18,1-5; 19,13-15. En esa línea podemos recordar que Pablo hablaba de apóstoles-profetas-maestros (1 Cor 12) o profetas-servidores-maestros (Rom 12). Pues bien, Mateo ha conservado ese mismo esquema, destacando la función de profetas-sabios-escribas (no cita a los apóstoles):

Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas: a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. ¡En verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación! (Mt 23,24-36).

A diferencia de Pablo, que empieza su historia con Adán (cf. Rom 5), ese pasaje comienza con Abel, en quien se expresó primero la trama de violencia que ha marcado la marcha de historia. Según eso, el primer hombre justo (dikaios, inocente) es aquí Abel (cf. Gen 4) a quien el evangelio vincula con Jesús, el asesinado. Mateo supone, según eso, que en el principio y en la meta de la historia hay un asesinato. Antes de Abel/Caín no existía verdadera humanidad, sino una especie de gran nebulosa humana. Solo ahora, con Abel, a quien su hermano Caín ha eliminado, comienza la historia de los seres humanos.

Pues bien, culminando esa historia, en la línea del justo Abel asesinado, signo de Dios, envía Jesús a profetas, sabios y escribas, igualmente perseguidos, azotados y crucificados. Pero más que esa historia de los asesinatos anteriores, al evangelio de Mateo le importa la que viene después de Jesús, que envía a sus maestros y representantes, portadores de su escuela (profetas, maestros y escribas, como en 1 Cor 12 y en Rom 12), que están siendo asesinados. Pero hay una diferencia con respecto a Pablo: junto a los profetas y maestros, Mateo ha presentado a los escribas, aquellos que leen, escriben e interpretan la Escritura en una perspectiva mesiánica.

Jesús resucitado aparece así como Sabiduría de Dios enviando a sus testigos, es decir, a los representantes de su escuela mesiánica. Este pasaje no dice que Jesús haya enviado a Pedro, ni tampoco a los Doce (once), como en Mt 10, 2; ni a los Once discípulos pascuales (cf. 26,16-20), sino a un número indeterminado profetas/sabios/escribas de la Iglesia, concebidos como representantes privilegiados de su escuela mesiánica (1 Cor 12,27-31; Rom 12,5; Ef 5,30).

Esa Iglesia tenía sin duda otros servicios en línea más social, pero Mateo solo pone de relieve a los ministros de la palabra (profetas, sabios, escribas), es decir, a los cristianos que dirigen la comunidad entendida como escuela mesiánica. discípulos a todos los pueblos» (Mt 28,18-20), educándolos así en su escuela mesiánica:

Yendo pues haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los tiempos (Mt 28,19-20).

En el principio, una escuela total.

La Iglesia nació como escuela mesiánica de humanidad para todas las naciones («haced discípulos»: Mt 28,16-20), un fermento de vida, de forma que todos puedan ser beneficiados y seguidores del camino de Jesús, a diferencia del judaísmo rabínico que optó por permanecer como escuela particular (nacional), formando un grupo separado. De esa forma se extendió en los primeros siglos:

- Escuela de comunión, un hogar donde los creyentes aprendían a vivir de un modo mesiánico (a renacer), dando y compartiendo mutuamente lo que eran y tenían, hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y libres (Gal 3,28). De esa forma se extendió entre el siglo II y el IV d. C., en un momento en que la economía del Imperio romano, caracterizada por los latifundios y la esclavitud de los pobres, con grandes gastos militares y administrativos, resultaba insostenible y dejaba en la penuria a una gran parte la población. En ese contexto, los cristianos aprendieron y enseñaron a compartir lo que tenían, sin guerra ni dominio militar, partiendo del proyecto del Reino de Jesús. No eran simples ascetas, seguían poseyendo propiedades, pero las ponían al servicio de las necesidades comunes.

- Escuela de conocimiento. Había diversos saberes, escuelas de poesía o filosofía en Atenas y Alejandría, academias de retórica y geografía, de milicia, administración y arquitectura en los cuatro puntos cardinales del Imperio. Pero estaban en gran parte separadas de la vida concreta y de los intereses de los habitantes. Pues bien, en ese contexto, los cristianos ofrecieron a todos una educación superior de humanidad, en el sentido radical de la palabra, un conocimiento intenso del sentido de la vida, de Dios y de la humanidad, con la historia de la salvación y el valor de las realidades sociales.

- Escuela de celebración. La Iglesia fue un espacio común de alabanza y comunión festiva, centrada de un modo especial en la eucaristía. Se mantuvieron por un tiempo, externamente, en el conjunto de la sociedad, los cultos y celebraciones paganas, con las fiestas costosas de los templos, pero en conjunto ellas acabaron perdiendo gran parte de su significado pues no respondían a la experiencia y a las nuevas necesidades de gran parte del pueblo, y además porque eran demasiado costosas. El cristianismo llenó ese vacío con su dinámica de celebración, apareciendo como un culto compartido, una especie de escuela de fiesta, centrada en la conmemoración de Jesús resucitado.

En esa línea se extendió el camino de Jesús hasta el siglo IV-V d. C., pero luego, al abrirse a todas las clases sociales, sin cambiarlas realmente por dentro, y al volverse Religión de Estado, la Iglesia corrió el riesgo de olvidar su compromiso de educación en la justicia, el conocimiento compartido y la celebración, para convertirse a veces en un tipo de superestructura sagrada, elevando ciertamente la conciencia del conjunto de la sociedad, pero manteniendo e incluso resacralizando las divisiones existentes. Ella realizó, sin duda, una inmensa tarea educadora tras el derrumbamiento de las estructuras cognoscitivas, sociales y sagradas del Imperio, convirtiéndose en educadora de Europa, pero con aportaciones a veces muy desiguales:

Tendió a convertirse en escuela de educación sagrada para sus ministros, con su supremacía jerárquica y sacramental, como una superestructura religiosa, con clérigos que saben y enseñan y laicos que ignoran y escuchan (así se les decía: «¡Doctores tiene la Iglesia que os sabrán responder!»). El conocimiento de los clérigos (¡los únicos que leían directamente la Escritura!) se convirtió casi en un «orden» de dominio. De esa forma tendió a establecerse un monopolio de educación del clero, como estructura superior, sobre las restantes instancias escolares, aunque nunca llegó a darse una pura teocracia, pues siempre existieron junto al conocimiento del clero otros conocimientos, a partir del pensamiento griego o la política romana.

- Tendió a ser exclusivista. Ciertamente, a lo largo de siglos (desde el V-VI hasta el XV-XVI), la Iglesia mantuvo casi el monopolio de la enseñanza clerical, como si fuera la institución base para todas las restantes. Esa situación tuvo sus valores, entre los cuales se encuentra el hecho de que (a través de monasterios y escuelas catedralicias) ella pudo mantener y transmitir gran parte de la cultura antigua, con los textos griegos y latinos, en un momento en que se corría el riesgo de que ello se olvidara. Pero su dominio nunca pudo ser impositivo, pues junto a la enseñanza de la Iglesia se mantuvo el derecho romano y el pensamiento griego.

- Escuelas particulares, siglo XIII-XX.

En principio la tarea educadora es de toda la Iglesia, pero como hemos visto al estudiar los textos de Pablo y Mateo, han existido siempre en ella hombres o mujeres con servicios especiales de profetas y doctores, maestros y escribas, de manera que ha podido hablarse de tres ministerios: (a) De gobierno, para promover la comunión de los creyentes. (b) De enseñanza o profecía: catequesis creyente y maduración humana. (c) De celebración, en línea más sacramental (cf. Vaticano II; Sobre la iglesia 21; Sobre los obispos 12-15). Pues bien, el ministerio de enseñanza ha podido realizarse a través de instituciones y movimientos especiales, como las abadías desde el siglo VII al XII, que recogieron el saber antiguo (secular y religioso), para transmitirlo a los siglos posteriores.

Congregaciones de enseñanza. El primer impulso provino del renacimiento y humanismo del siglo XV y XVI, con la renovación del pensamiento secular y religioso, especialmente en Italia. Influyó después el impulso de la Reforma protestante (iniciada en Alemania, el 1517 d. C.), con su intento de volver a la Biblia, de forma que cada creyente pudiera leerla e interpretarla de un modo personal (privado). En ese contexto surgieron grandes instituciones (órdenes y congregaciones) católicas, al servicio de la educación, empezando por la Compañía de Jesús (1540), que crearon colegios con un doble fin: oponerse al avance de la Reforma protestante, y ofrecer a los católicos una formación adecuada, civil y religiosa.

Durante los siglos XIX-XX han surgido cientos de congregaciones religiosas de enseñanza, retomando a veces la inspiración y el motivo de órdenes antiguas (franciscanos y dominicos, agustinos y carmelitas, mercedarios, trinitarios…). Entre ellas, a modo de ejemplo, y fijándonos solo en las de tipo masculino citamos a: Escolapios (Juan de Calasanz, Roma 1621, asistencia y enseñanza a niños pobres); Hermanos de las Escuelas Cristianas (Juan B. de La Salle, 1684, educación de la niñez y juventud); Hermanos Maristas (M. Champañat, Francia 1817, con escuelas y centros educativos); Marianistas (J. Chaminade, Francia 1817, educación cristiana): Salesianos (Juan Bosco, Turín 1855, asistencia social y educación de la juventud). Sería imposible citar todas las congregaciones femeninas, con colegios y escuelas, que han ejercido quizás la tarea más significativa y extendida de la Iglesia en los siglos XIX y XX.

Actualidad, volviendo a Jesús.

- Ver, juzgar y actuar. En otros momentos parecía bastar la educación sin más, de manera acrítica. Ahora debemos insistir en el criterio educativo, siguiendo el esquema: ver, juzgar y actuar.

Educar para ver y escuchar, no para transmitir conocimientos en abstracto, sino para que los hombres y mujeres puedan abrir los ojos, viendo por sí mismos, como quiso Jesús. Los conocimientos no son «inocentes», y no es lo mismo transmitir y destacar unos saberes que otros, de una forma y otra. Por eso debemos enseñar a mirar y a escuchar, insistiendo más en la forma de saber que en los mismos saberes objetivos (que podrían almacenarse en una memoria externa)

El primer capital humano, la primera riqueza, es el conocimiento, en sus mil diversas formas, por la alegría de saber y las posibilidades que ofrece, no solo para hacer (producir, enriquecernos), sino para vivir mejor y así comunicarnos. Antiguamente había saberes de tradición, vinculados al aprendizaje directo de la vida, sin alfabetización escolar, de manera que solo algunos especialistas necesitaban leer bien y escribir, pues las funciones de agricultura, caza y pesca, con la administración de la casa, no lo requerían. Pero en los últimos tiempos ha cambiado el tipo de saber, de forma que los analfabetos acaban siendo incultos, pues no tienen acceso a multitud de conocimientos. Pero más que esos conocimientos de libro o de PC importa el modo de entenderlos.

En otro tiempo, educar para ver era casi educar para leer, de manera que la primera escuela se centraba en el conocimiento de la lengua, no solo en su forma oral (saber oír), sino en sus manifestaciones escritas. Esto ha ofrecido, sin duda, una inmensa ventaja, pero incluye también riesgos, pues a veces puede olvidarse o quedar en un segundo plano el conocimiento directo de la naturaleza, el cultivo de las relaciones personales y, sobre todo, la visión crítica de lo leído/sabido, y más en este tiempo de paso de la galaxia escrita (Gutenberg, libro impreso: siglo XV), a la galaxia informática, marcada por los diversos media de tipo electrónico, visual y auditivo, que pueden ponernos en contacto inmediato con miles y millones de conocimientos y personas. Nace de esa forma una cultura donde el que ignora los medios se vuelve en un sentido analfabeto; pero también es quizá analfabeto (y quizá mucho más) aquel que no puede situarse críticamente ante esos medios.

El paso de la Galaxia Gutenberg a lade Google o Facebook tiene grandes ventajas, pero también riesgos, pues nos puede situar pasivamente ante la realidad, sin capacidad de ver y escuchar por nosotros mismos y sin contacto personal con otros, de manera que podemos ser solo «sabios virtuales». El tema es complejo y no pueden darse respuestas generales, pero es evidente que en este contexto la Iglesia cristiana ha de insistir en una educación para el encuentro personal, al servicio de los valores de la vida, es decir de la comunión interhumana.

Ciertamente, hay una mirada ingenua, como la del niño que abre los ojos y se admira y emociona ante cosas y personas. Pero ella se puede luego torcer de un modo selectivo y/o interesado al servicio de los poderes dominantes (con los mass-media), o las opciones egoístas, en el puro nivel de los deseos inmediatos. Los educadores (maestros) han de ser especialistas capaces de ayudar y acompañar a otros, no para imponerles un tipo de lectura de la realidad o de la historia, la propia o ajena, sino para darles paso a nuevos espacios y caminos de conocimiento, a fin de que ellos puedan mirar y ver, sin cerrarse, de un modo pasivo, en lo que otros les digan, sino viendo y escuchando en comunión, para verse y escucharse al fin unos a otros, en verdad, como personas.

Más que de saber cosas se trata de saber mirarlas y pensarlas. En este contexto se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, y en un sentido es cierto; pero hay que indicar de qué imagen se trata y de cómo situarse ante ella, pues algunas matan y/o mienten, no solo en el campo de la pornografía, sino en otros, empezando por un tipo de publicidad, convertida en arte de mentir de una manera interesada. En esa línea corremos el riesgo de volvernos observadores pasivos, ante unas pantallas de televisión o mass-media viendo aquello que otros quieren que veamos.

Por eso, la escuela ha de enseñarnos a ver como veía Jesús de Nazaret, descubriendo los valores y necesidades de los hombres y mujeres, ante la llegada de la nueva humanidad. El buen maestroeduca para ver y escuchar, no solo en un plano de teoría, sino de comunión afectiva y comprometida al servicio de la justicia y la misericordia.