28.8.25. San Agustín (354-440). Pensar el cristianismo

La elección del papa León XIV, religioso y pensador agustino, nos invita a evocarla figura y obra de San Agustín en la iglesia.

Agustín es, quizá, el mayor pensador de la iglesia occidental, l anterior a la Reforma Protestante, venerado por católicos y protestantes, admirado aunque menos seguido por los ortodoxos. Así le quiero presentar como pensador clave para el siglo XXI, no para seguirle al pie de la letra, sino para replantear a su lado, con valentía y libertad, la temática actual de la sociedad y de la iglesia.

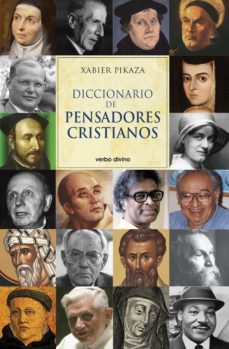

Texto tomado básicamente de Pikaza, Patrística (Clie 2022) y de Diccionario Pensadores Cristianos. Mapa del entrono de Annaba/ Hipona, con ruinas de Hipona, junto a Túnez (hoy Argelia)

INTRODUCCIÓN, SAN AGUSTÍN Y SU TIEMPO

tino.

AGUSTÍN DE HIPONA (354-430). VISIÓN ESQUEMÁTICA

Confesiones, el libro de su vida

Un pecado difícil de valorar, un libro ejemplar. Agustín es el primer pensador de gran talla que ha escrito unas Confesiones (397 al 400), donde ha dado razón de su conducta, presentando sus “pecados”. Desde una perspectiva actual, esos “pecados” no son tales, o resultan menores, de manera que podríamos tomarlos como errores de juventud, pasiones de crecimiento, libertades sexuales… En la actualidad nos choca más la relación que mantuvo con su esposa/concubina, que fue madre de su hijo.

Lógicamente, no podemos proyectar en él nuestra manera de entender las relaciones afectivas y personales, pero en línea de Evangelio parecería normal que, después de convertirse, Agustín hubiera formalizado su relación con la madre de su hijo, casándose plenamente con ella. Según eso, el “pecado” de Agustín no habría sido su crisis de adolescencia, ni sus iniciaciones sexuales, ni mucho menos su matrimonio, sino, al contrario, el haber abandonado a su mujer por un tipo de ascesis “cristiana”. Con esa salvedad, debemos añadir que sus Confesiones siguen siendo el libro más intenso y verdadero que un cristiano de occidente haya escrito sobre el despliegue de su conciencia.

Una Regla para los hermanos

Vida fraterna en comunidad. No pudo escribir un tratado Sobre el Matrimonio o la vida conyugal, pues se lo impedían sus condicionamientos personales, intelectuales y eclesiales. Pero escribió una Regla de vida para una comunidad de célibes, marcando con su autoridad el camino posterior de la vida religiosa, entendida como experiencia de unión fraterna (amor mutuo) en comunidad. Esa Regla constituye uno de los textos más significativos del cristianismo de occidente, una guía para hermanos y hermanas que quieren vivir el cristianismo como experiencia de amor mutuo. Millones de personas, que no han entendido ni leído sus grandes tratados teológicos, ni han seguido sus disputas eclesiales, han escuchado y cumplida esta regla de vida religiosa, centrada en el amor comunitario.

Teología del pecado y la gracia. Controversia pelagiana

Por su itinerario personal y su origen maniqueo le ha preocupado el tema del mal. En esa línea ha insistido en el pecado “original”, vinculado al sexo (y a la procreación), no a una especie de caída previa de las almas (como parecía suponerse en la línea de Orígenes, de tipo todavía más platónico). Orígenes vinculaba el pecado con la misma generación/caída, con una especie ruptura en Dios. Agustín, en cambio, releyendo en otra línea el texto básico de Pablo (Rom 5), piensa que el “pecado de Adán” se vincula con el origen histórico (sexual) de la vida humana. Esa insistencia en el pecado del origen ha marcado el cristianismo occidental, que a veces ha estado obsesionado por el ser humano como masa “damnata” (condenada a la muerte y al infierno por un pecado original antiguo).

Pero Agustín es también el teólogo de la gracia, de manera que ha insistido en la experiencia del amor de Dios que se ofrece y expande, como regalo inmerecido, en Cristo. Si a veces nos perturba su visión del pecado, nos sigue emocionando su forma de entender la gracia. Desde ese fondo se entiende su enfrentamiento con los pelagianos, que, siguiendo a un monje inglés llamado Pelagio, tendían a insistir en la exigencia de un esfuerzo propio (aunque es muy posible que Agustín no haya sabido percibir el aspecto positivo de Pelagio).

Plano social, historia de Roma:

Ciudad de Dios. Agustín se ocupa no sólo del pecado del origen (nacimiento, sexo), sino del pecado de la historia, vinculado en su tiempo con el drama (tragedia) de la caída de Roma. Por eso escribió, hacia el final de su vida, del 413 al 426, en diversas etapas, una obra apasionantes sobre el despliegue de la humanidad, para responder a quienes acusaban a los cristianos de ser los causantes de la ruina de Roma, incapaz de resistir ya a los invasores, y saqueada de hecho por los visigodos (año 410). Muchos romanos pudientes habían escapado de la urbe. Otros pensaban que el fin de los tiempos estaba a las puertas, pues Roma, ciudad eterna, antes defendida por sus dioses, parecía condenada sin remedio a la ruina.

Dos ciudades. Pues bien, Agustín refuta a los que piensan que los dioses paganos habrían defendido a Roma, y añade, en ese contexto, que en el mundo coexisten dos “ciudades”, una que se apoya en Dios, otra en el mismo mundo, ambas mezcladas desde el principio de los tiempos. Más que una sola historia que tiende a la salvación final de Dios en Cristo, hay “dos historias”, pues la Ciudad de Dios se opone a la del Mundo (y viceversa), de manera que la Ciudad del Mundo, reflejada por Roma, se encuentra bajo el riesgo de la destrucción. Por eso, la tarea clave de la Iglesia no es transformar el mundo ni salvarlo, sino mantenerse firme y resistir, en medio de la prueba, hasta que llegue la hora de Dios. Desde ese fondo se entiende su gran pesimismo histórico.

Trinidad, en el interior de Dios

Pensar lo impensable. Pero más que la historia de los hombres Agustín quiso estudiar el despliegue de la vida de Dios, que es Trinidad. En esa línea escribió su obra magna (De Trinitate; 399-412, con revisión del 420), para resolver sus problemas sobre Dios (vinculados, en parte, al maniqueísmo y a su propia experiencia interior), más que para exponer la fe de la Iglesia (como habían hecho Basilio, Gregorio Nacianceno etc.).

En su base está la certeza de que la mente humana es imagen de la Trinidad, una visión antropológica que ha marcado el despliegue intelectual y la teología de occidente, aunque esa visión del Dios-Trinidad no parezca necesariamente vinculada con Jesús. Sin duda, Agustín quiere hablar del Dios cristiano, y así lo hace, volviendo siempre a la Escritura. Pero su argumento principal no brota del interior del cristianismo, en la línea de los concilios de Nicea y Constantinopla (325, 381), sino de un dato antropológico, abierto al diálogo de religiones y de la filosofía: la constitución de la mente humana, como entendimiento y voluntad.

Controversia donatista, violencia religiosa

Un orden en la Iglesia. Agustín ha sido un pensador realista, preocupado por el orden de la Iglesia. Durante cien años, los Donatistas, seguidores de Donato, obispo de Cartago (muerto hacia el 312 dC), habían mantenido sin muchas dificultades su visión rigurosa de la Iglesia, insistiendo en la necesidad del buen ejemplo de los obispos (y rechazando a los que habían apostatado en la persecución de Diocleciano). Así crearon, sobre todo en el norte de África, iglesias de “puros”, que insistían en el testimonio de las personas, más que en las estructuras eclesiales. Pero tras el edicto de Teodosio, que hizo del cristianismo religión oficial del Estado (380 dC), tendió a imponerse en todas partes una misma estructura eclesial, de manera que a los donatistas se les exigía la unión con la Gran Iglesia.

El poder al servicio de la Iglesia. En este contexto, algunos obispos pensaron que era lícito el uso de la fuerza, y, en un momento dado, el mismo Agustín afirmó que se podía apelar a la violencia del Estado para conseguir la unidad de la Iglesia, conforme a una lectura literal (impositiva) de la parábola del banquete, donde el amo dice a su criado “coge intrare” (oblígales a entrar en la sala del festín; cf. Lc 14, 22- 23). Basándose en ese pasaje, en su carta a Bonifacio (Ep. ad Bon. c. 6), Agustín pide a la autoridad civil que apele a la fuerza para que los donatistas entren en la gran Iglesia. Es posible que Agustín no haya querido universalizar esa imposición, e indudablemente se habría horrorizado si supiera que ella se ha empleado más tarde para justificar el uso de la fuerza contra los herejes y para crear inquisiciones; pero se ha tratado de una palabra funesta.

AGUSTÍN[1]. PENSADOR PARA EL SIGLO XXI (Pikaza, Patrística 2023)

Obispo y teólogo latino, nacido en Tagaste, Norte de África. Su aventura personal, unida de forma inseparable a su teología, ha marcado hasta hoy la cultura y la vida cristiana de occidente. Nadie ha influido como él en el desarrollo del pensamiento medieval cristiano, tanto en el plano de la filosofía, como en la teología y la vida eclesial. Su visión del mundo se expresó de muchas maneras y en diversas obras de tipo filosófico y teológico, antes y después de su conversión al cristianismo (año 386) y de su elección como obispo de Hipona (395).

Fue retórico y pensador, con gran capacidad para analizar los temas de la vida. Estudió oratoria en Cartago y siendo joven tomó una “concubina” (mujer oficial, de rango inferior, a la que podía abandonar después, para casarse con otra de su mismo rango).Estuvo casado con ella por más de doce años (hasta el 384), y tuvieron un hijo llamado Adeotado, “dado por Dios” (el año 372).

Cultivó pronto la filosofía (ya el año 372 leyó el Hortensio de Cicerón), inclinándose hacia un tipo de platonismo, pero sin estar convencido de la bondad de los seres. Le preocupó de un modo intenso el tema del mal, en un plano de pensamiento y vida, y se inscribió como “oyente” (auditor) en la iglesia de los maniqueos (de Mani, del he tratado en el capítulo anterior), en la que permaneció casi diez años (de los diecinueve a los veintiocho), mientras enseñaba retórica en Tagaste y en Cartago (del 374 al 383).

Su pertenencia al maniqueísmo marcó de un modo profundo no sólo el camino de su vida, sino sus respuestas teológicas. Su primera experiencia de salvación no fue el encuentro con Jesús, el Cristo, en un contexto normal de comunión religiosa (desde el Antiguo Testamento), sino la búsqueda y descubrimiento del Bien Supremo, desde un fondo de maniqueísmo, que él irá superando con el platonismo. En esa línea, terminó reconociendo la creación positiva del mundo (en contra de la caída maniquea), pero le costó superar una visión negativa de la carne (materia) y de la relación sexual.

Durante esos años de maniqueísmo, el pensamiento y la iglesia de Mani no lograron convencerle del todo, pero marcaron de un modo fuerte su espíritu de buscador apasionado de la verdad. Su misma turbación interior le llevó a seguir buscando en Milán, donde se trasladó, actuando también allí como maestro de retórica (384), y donde leyó de un modo intenso la obra de algunos platónicos (Plotino y Porfirio) que le permitieron superar el dualismo, gnóstico, con el descubrimiento un tipo de bondad sagrada, de tipo más alto filosófico‒religioso.

En Milán escuchó los sermones de Ambrosio, con su interpretación alegórica de textos de la Biblia (en especial los de la creación, Génesis), y en esa línea pudo replantear los temas discutidosdel maniqueísmo, descubriendo el carácter espiritual de Dios, el valor positivo de la vida y la importancia de la gracia, que había permanecido antes opacada o marginada. Desde ese fondo pudo avanzar hacia el evangelio y aceptar la singularidad y diferencia del cristianismo, de manera que su conversión filosófica (al platonismo) vino a desembocar en una reconstrucción religiosa (cristiana), estrictamente dicha, aunque con “heridas” maniqueas que permanecieron latentes a lo largo de su vida.

Esa conversión (año 386) contiene diversos elementos de tipo personal social, intelectual y emotivo, que no pueden juzgarse desde nuestra perspectiva, pero que han de tenerse en cuenta para interpretar su trayectoria de vida y pensamiento. En este contexto quiero referirme de un modo especial a su relación con la mujer con quien había compartido su vida en matrimonio legalmente válido (aunque jurídicamente inferior) durante más de doce años. Lógicamente, desde nuestra visión del evangelio, una vez convertido, Agustín podría (debería) haber legalizado (cristianizado) el matrimonio jurídicamente temporal con la madre de su hijo, en vez de romperlo según ley, cuando encontrara una mujer superior para casarse definitivamente con ella.

Ciertamente, no podemos juzgar su conducta desde nuestro contexto social y cristiano, pero, siendo como era un hombre extraordinario, podríamos pedirle algo distinto, y así pensamos, según el evangelio (no desde la ley de Roma ni desde un espiritualismo platónico, contrario a la carne y a la sacralidad del matrimonio), que él debería haber “recreado” (elevado y sanado) la relación que mantenía con aquella mujer (¡cuyo nombre no cita!), integrando de esa forma su vida sexual, afectiva y familiar en un contexto cristiano.

En contra de eso, por resabio de pelagianismo (conforme al cual el matrimonio es malo, propio de personas de segunda clase, carnales no espirituales) o por un tipo de espiritualismo de corte platónico, Agustín optó por abandonar (expulsar)a su esposa (que le dejó así, aunque le quería y hubiera querido mantenerse a su lado), para iniciar un camino de soledad afectiva y de renuncia a la comunión radical hombre‒mujer que marcará no sólo su historia de cristiano, sino la teología posterior de occidente. En una línea que puede compararse a la de Orígenes, él interpretó el cristianismo más hondo como renuncia y felicidad contemplativa (de conocimiento de Dios) que exige un tipo desacrificiumphalli(renuncia a la vida sexual y conyugal).

De esa manera, tras dejar a su esposa, el año 386, Agustín abandonó también su “cátedra” de retórica en Milán y se retiró a una finca cercana, en Casiciaco, con su madre y algunos amigos, para dedicarse al estudio y la meditación. El año 387 recibió el bautismo, y en el camino de retorno hacia África falleció su madre en Ostia. Al llegar a Tagaste vendió sus bienes y repartió el producto de la venta a los pobres, retirándose a una pequeña propiedad para iniciar una vida monacal, escribiendo después su famosa Regla de Vida Común, que ha servido de inspiración para numerosas comunidades, a lo largo de los siglos, siendo aún observada por grupos de religiosos católicos (y protestantes).

El año 391 viajó a Hipona para fundar un monasterio, pero la comunidad cristiana le eligió diácono del obispo Valerio, ministerio que él aceptó con dificultades pero con plena entrega. A la muerte de Valerio, el año 395 fue elegido obispo, y desde ese momento hasta su muerte (el 430), desarrolló una intensa actividad ministerial, dirigiendo su iglesia, escribiendo sobre teología y vida cristiana, refutando las “herejías” de su entorno y de todos los lugares de donde le escribían, pidiendo consejo sobre temas vinculados con los donatistas, arrianos, maniqueos, pelagianos, priscilianistas etc.

Su obra condensa y refleja toda la vida de la iglesia y de la sociedad de su tiempo, que evocaré comentando cuatro de sus obras más significativas: Confesiones, Reglas de vida religiosa, Ciudad de Dios y Trinidad. Mi lectura de su pensamiento será voluntariamente “parcial” (algo sesgada), insistiendo en algunos de sus rasgos quizá más negativos, para así exponer mejor la grandeza de su proyecto cristiano, que ha de ser reasumido y recreado desde nuestra perspectiva, en el siglo XXI.

Confesiones. El “pecado” de Agustín[2]

Éste es uno de los libros más influyentes de la historia universal. Ningún cristiano se había sentido obligado hasta entonces a dar cuenta de su vida, para presentarla ante la comunidad creyente. Pero Agustín quiso hacerlo, pues su experiencia anterior y su “conversión” eran hechos públicos, conocidos por muchas personas, en la iglesia y en la sociedad civil; y así escribió el libro de su vida, tras haber sido consagrado obispo (el año 395), para presentarlaante todos en forma de plegaria, de reconocimiento personal de su pasado y de comunicación ante (con) aquellos que quisieran conocerle.

Es sin duda un libro de oración, y en él confiesa y proclama la grandeza de Dios que le ha guiado y el despliegue de su propia visión del evangelio, pero es, al mismo tiempo, una obra de profundización psicológica y examen personal, que le permite reconciliarse consigo mismo, confesando también ante Dios su pequeñez pecadora. Evidentemente, Agustín es un hombre sincero y así, con plena claridad, presenta en público el despliegue de su vida hasta su conversión al cristianismo, como camino de maduración en el que puedan mirarse y tomar ejemplo aquellos que busquen al Dios de Cristo. Escribió esta obra en tres año (del 397 al 400), pasados casi catorce desde su conversión y lo hizo como obispo, hombre público en la iglesia.

Ciertamente, en un sentido, Agustín confiesa sus “pecados”, y en un plano su juicio es verdadero y su confesión auténtica. Pero, en otro plano, más acorde con el mundo actual, y con el evangelio, esos pecados de Agustín no nos parecenhoy tales o, por lo menos, tan “mortales”, de manera que podemos llamarles errores de juventud, pasiones de crecimiento, libertades sexuales. Más grave que el haber mantenido una relación afectiva, jurídicamente legítima, con una mujer a la que él quería (y de la que fue querido), durante doce años, nos parece el hecho de haber roto con ella y no haber “convertido” su relación anterior en matrimonio cristiano, y más teniendo en cuenta que habían tenido un hijo, a quien llamaron Adeodato (Por‒Dios‒Dado).

Conforme al derecho romano, se trataba de un matrimonio verdadero, según ley, doce largos años de búsqueda personal y convivencia con una mujer, años fundamentales para interpretar su vida, su experiencia filosófica y su forma de entender el cristianismo. Ciertamente, no podemos proyectar sobre esos años nuestra visión de las relaciones afectivas y personales, según el evangelio. Pero podríamos esperarque, él hubiera formalizado su relación con ella, llamándola por su nombre, buscando su bien (el de ella, antes que el suyo), sin abandonarla, para buscar otra más “noble” (como hizo a instancias de su madre, Mónica) o para quedar célibe, entre un grupo de amigos célibes (como él decidirá al final)[3].

Desde nuestra perspectiva, el “pecado” de Agustín no fueron sus posibles devaneos de adolescencia, ni sus iniciaciones sexuales más o menos furtivas, ni mucho menos su matrimonio de más de doce años con la madre de su hijo, sino el hecho de abandonarla, pues él la había querido y ella le había entregado su vida, separándose luego de él cuando él se lo exigió, adelantándose incluso, sin pedir nada a cambio (ni siquiera al hijo), como él mismo confiesa:

Mientras tanto, mis pecados se multiplicaban. Cuando se retiró de mi lado aquella mujer con la cual acostumbraba dormir y a la cual estaba yo profundamente apegado, mi corazón quedó hecho trizas y chorreando sangre. Ella había regresado a África no sin antes hacerte el voto de no conocer a ningún otro hombre y dejándome un hijo natural que de mí había concebido.

Y yo, infeliz, no siendo capaz de imitar a esta mujer e impaciente de la dilación, pues tenía que esperar dos años para poderme casar con la esposa prometida y, no siendo amante del matrimonio mismo, sino sólo esclavo de la sensualidad, me procuré otra mujer. No como esposa ciertamente, sino para fomentar y prolongar la enfermedad de mi alma, sirviéndome de sostén en mi mala costumbre mientras llegaba el deseado matrimonio. Pero con esta mujer no se curaba la herida causada por la separación de la primera; sino que pasada la fiebre del primero y acerbo sufrimiento, la herida se enconaba, más me dolía. Y este dolor era un dolor seco y desesperado (Confesiones 6, 15).

Éste fue, a nuestro juicio el defecto, pecado o “condicionamiento negativo” más importantes que Agustín ni siquiera confiesa. Intervino quizá la voluntad de su madre Mónica, que le pidió que abandonara a su mujer anterior, para casarse con otra de rango más alto… Intervino su ceguera de “varón superior” que no supo comprender el daño que había hecho (y que seguía haciendo) a su verdadera esposa, intervino, sobre todo, su visión de la mujer como como sexo cultural y socialmente inferior, dentro de un orden social jerárquico.

Fue un yerro de omisión evangélica y humana, el más significativo de Agustín que, para vivir al fin un amor presuntamente más alto (de negación sexual), expulsó a la mujer con la que había convivido doce años, sin descubrir que ellos do podían(¡debían!) haber iniciado un camino de comunicación más honda, en línea de evangelio, conforme al mandamiento supremo que consiste en “amar al prójimo como a uno mismo” (Mc 12, 31; Rom 13, 9).En aquel momento, quizá por su resto pelagiano, quizá por su búsqueda de un amor personal separado (en línea platónica), y por condicionamiento cultural, Agustín fue incapaz de descubrir el sentido y exigencia del amor concreto al otro, en este caso a una mujer que le había entregado su vida.

Ciertamente, era un hombre de lucidez extraordinaria, uno de los más claros y sinceros del cristianismo occidental, y no tenemos derecho de juzgarle, pues no conocemos las entrañas y motivaciones más profundas de su vida. Más aún, él se adelantó en muchos momentos por encima de la mentalidad de su tiempo, insistiendo en el amor y la amistad dentro del matrimonio. Pero en este caso central de su vida estuvo ciego ante algo que, a nuestro juicio, resulta fundamental: no descubrió, ni tuvo en cuenta, la dignidad personal de la mujer con la que se había casado, en contra del evangelio que le pedía “amarás al otro como a ti mismo” (Mc 12,31). Evidentemente, no fue evangélico en esto, no amó a su prójimo (que era en este caso su mujer) como a sí mismo. Por recorrer su camino “espiritual” (por cultivar su propio bien) desconoció el bien de su mujer.

Como vengo diciendo, jurídicamente, según derecho romano y costumbre social, él podía expulsar (abandonar) a su mujer. Pero la experiencia bíblica de fidelidad de Dios, y la llamada de Jesús al amor como a uno mismodebería haberle capacitado para actuar de un modo distinto. Él pudo “triunfar” ante un tipo de visión de Dios, pero lo hizo sacrificando a su mujer, a la que tomó en el fondo como chivo expiatorio, no como perdona. Por eso, su vida humana quedó truncada, y truncado su camino de comunión humana y matrimonio.

Ciertamente, de esa forma, él pudo insistir en la radicalidad de su decisión, en un tipo de maduración interior y de amor infinito hacia el principio infinito de la vida. Pero, conforme al ideal cristiano, el infinito de Dios pasa a través de la relación con otras personas, y en este caso con la mujer con la que estaba casado. En ese sentido, todos nosotros somos (seguimos siendo) “agustinianos”, agradecemos su vida, valoramos su inmensa aportación antropológica; pero no podemos asumir sin más su conducta en relación con su mujer. Desde una perspectiva cristiana, mirando las cosas desde nuestro tiempo, hoy, año 2020, le hubiéramos pedido a “san” Agustín una respuesta diferente[4].

Vida fraterna en comunidad. La Regla.

Como he destacado, San Agustín no pudo escribir directamente un tratado De Matrimonio, es decir, un análisis evangélico de la vida conyugal, en amor y familia, en carne, cuerpo y espíritu, pues se lo impedían sus condicionamientos personales, intelectuales y eclesiales, aunque a lo largo de su vida él fue evolucionando y escribió trabajos que, liberados de su contexto androcéntrico, pueden ser y son muy valiosos para una visión más honda de la vida cristiana.

Ciertamente, él acepta el matrimonio cristiano, y lo alaba en sus textos, pero siempre como un tipo de mal menor, que no puede situarse en el mismo plano que la continencia. Esa fue en su vida una laguna que, como he dicho, proviene de su maniqueísmo latente y de su androcentrismo quizá platónico, pero contrario al evangelio. Sólo superando esa laguna podrá entenderse al verdadero Agustín para la iglesia del futuro; de lo contrario, todo su pensamiento termina siendo para nosotros problemático, por no decir, equivocado.

Agustín no supo recuperar en plenitud los símbolos esponsales (eróticos y espirituales a la vez) de la tradición de los profetas (Oseas, Jeremías…), con el Cantar de los Cantares, pero vio y cantó el valor de la vida fraterna en comunidad de célibes, dedicando a ello el más profundo e influyente de todos los tratados de vida religiosa de célibes de la historia cristiana, al menos en el ámbito latino. Sin duda, las Reglas de Basilio han influido más en la iglesia oriental y la de Benito en la vida estrictamente monacal, pero la de Agustín resulta teológicamente más honda y ha podido inspirar durante más de 16 siglos muchos movimientos religiosos de comunidades de vida afectiva dentro de la Iglesia, con la consecuencia (quizá involuntaria pero lógica)de que los no célibes han podido tomarse como cristianos de segunda categoría.

Ciertamente, el celibato comunitario es una opción llena de sentido para los que así se ven “llamados”, pero Agustín no era un llamado “más”, sino que venía de una situación de matrimonio, a la que fue luego infiel, para hacerse “religioso célibe de comunidad”. En esa línea organizó su vidaa partir de su “decisión de celibato”, primero en Tagaste (año 387), más tarde en Hipona (desde el 391) e incluso después de haber sido nombrado obispo (395), viviendo en comunidad de célibes y pidiendo a sus colaboradores que hicieran lo mismo, buscando un amor “espiritual” en el sentido de “no carnal”, como si carne y espíritu se opusieran en el camino cristiano (a pesar de Jn 1, 14). Buscó primero una comunidad de clérigos, al servicio de las tareas eclesiales. Pero también fundó y dirigió comunidades femeninas de mujeres célibes, como la de su hermana, para la que escribió una carta sobrelos principios de la vida comunitaria, según el evangelio.

Esa carta y dos sermones son la base de su Regla (cf. Ep. 211, en PL 33 y Regula ad servos Dei, PL 32), que ha sido el fundamento de la vida religiosa en occidente, asumida no sólo por los agustinos propiamente dichos (entre los que podemos citar a Kempis, Erasmo y Lutero), sino también por miembros de otras muchas órdenes y congregaciones que la siguen tomando como inspiración de vida, hasta el día de hoy (2020).

Tomada en sí, esa Regla de vida comunitaria de célibes es uno de los testimonios más profundos de experiencia cristiana en la Iglesia, sin más principio ni ley que el amor comunitario entre célibes. Ella traza de forma espléndida el sentido de la fraternidad cristiana, pero ha corrido (y en ciertos lugares aún sigue corriendo) el riesgo de tomar un celibato espiritualista como forma más alta de amor cristiano, olvidando que lo importante es el amor, por encima de la forma concreta de expresarlo, y siempre en fidelidad al camino propio de cada uno, como sabía ya (aunque con ciertas vacilaciones), el mismo San Pablo en 1 Cor 7, 27: “¿Estás casado? No busques separarte”, pues lo que vale es el amor, sea de casado o de célibe (cf. 1 Cor 13).

Sea como fuere, Agustín tomó un tipo de celibato, en comunidad de amigos, sin vinculación sexualde matrimonio o paternidad... En esa línea, él supuso de hecho que el “camino y estado conyugal” (incluido el impulso y comunión de placer erótico) constituía un modelo de cristianismo inferior, y así lo mostró no sólo en su experiencia, sino en su forma de entender el pecado original, vinculándolo de un modo intenso con un tipo de pasión sexual y, de un modo todavía más intenso con el conjunto social de dolores y males del mundo.

Toda su vida fue un intento de comprender y soportar esos males (el peso de la existencia humana), en línea de aguante y negación. Por eso había sidoen un tiempo seguidor de Mani y se sintió amenazado por una divinidad perversa que nos oprime desde fuera, de manera que no somos responsables, sino víctimas del mal que cometemos (que el mismo Dios malo comete en nosotros). Ciertamente, superó un nivel de primer maniqueísmo, y su conversión al evangelio eclesiales tuvo vinculada con el descubrimiento del valor supremo de la gracia de Dios, que se expresa en este mundo malo, pero siempre por arriba, en un plano espiritual que parece desligarse (distanciarse) del amor personal directo, vinculado a la fuerte atracción gozosa y a la generación de vida que el Dios de la Biblia ha ratificado desde el principio (Gen 1‒2).

Ciertamente, en un plano teológico y pastoral, Agustín no ha podido condenar el impulso de amor total (incluido el sexo), pero lo ha situado en un segundo plano, interpretando la libido de un modo peligrosamente negativo. Toda su vida y teología es una teología de la gracia radical, que corre el riesgo de ser una gracia descarnada, desligada de la libido, que no aparece como elemento de la gracia, sino como un tipo de “desgracia” humana. Sin duda, él ha sido un testigo excepcional del amor positivo de Dios que transforma la vida de varones y mujeres…, pero supone que en sí (por sí mismos)unos y otras se encuentran de hecho condenados a un pecado peligrosamente entendido de forma sexual, como si el amor erótico en la línea del Cantar de los Cantares no fuera expresión y movimiento esencial de gracia.

Sin duda, superó en un plano el dualismo gnóstico (no creyó más en un Dios que era a la vez bueno y malo, ni entendió la creación como pecado), pero acentuó de manera intensa la carga de un pecado original con el que, a su juicio, nacemos, un pecado peligrosamente vinculado a la condición sexual de la vida y del amor humano. En esa línea, algunos siguen pensando que su insistencia en el mal de fondo de los hombres no proviene sin más del evangelio (de la Biblia), sino de su pasado maniqueo y de su forma de entender la humanidad como “massa damnata”, condenada a la muerte y al infierno por un tipo de pecado original con rasgos sexuales, cosa que no aparece en modo alguno en su “inspirador” (san Pablo)[5].

Pesimismo histórico‒social: Ciudad de Dios.

Esa forma de entender el amor ha hecho que Agustín termine pareciendo negativo ante el sentido y tarea de la historia, tal como lo muestra su obra genial, pero sesgada sobreLa Ciudad de Dios, quef ue escribiendo en diversas etapas, hacia el final de su vida, desde el 413 al 426, publicándola por partes, pero con un plan de conjunto, para así defender al cristianismo ante la caída del Imperio Romano. La escribió porque los paganos acusaban a los cristianos de la ruina de Roma, que había sido saqueada por los visigodos (año 410), un hecho que muchos entendieron como un cataclismo fatídico: la Ciudad Eterna había caído en manos de “bárbaros”, el mundo cultural antiguo (su mundo) terminaba, quedaba condenado, como si no hubiera un futuro positivo y creador para los hombres, en especial para los cristianos.

Muchos romanos se refugiaron enel norte de África; otros pensaban que había llegado el fin de los tiempos y se preparaban para morir. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba cayendo el Imperio y terminaba un orden social que los más nobles habían concebido como eterno, sancionado y apoyado en los últimos tiempos por el cristianismo? En otros momentos, los “dioses” habían defendido a la Ciudad, pero ahora que ella se estaba haciendo cristiana, caía en manos de bárbaros, a causa de haber abandonado a sus dioses.

A fin de responder a esas preguntas escribió Agustín esta obra, que ha marcado la visión de la historia y la política cristiana de occidente. En la primera parte, él refuta a los que piensan que eran los dioses antiguos los que habían defendido a Roma, cosa que a su juicio nunca había podido hacer. En la segunda expone el tema de las dos “ciudades” que coexisten en la historia, la de Dios y la del mundo, ambas mezcladas desde el principio de los tiempos.

Agustín acepta y desarrolla de esa forma un esquema bíblico, propio de la apocalíptica judía, que aparece por ejemplo en Daniel y en Apocalipsis, pero que en sí mismo no pertenece al cristianismo, ni responde al mensaje de Jesús, ni a la experiencia pascual de los primeros cristianos, ni a la visión de Pablo en Rom 8. Había además otro tema de fondo. Los apocalípticos judíos y los primeros cristianos eran “milenaristas” en sentido intenso, incluso social: pensaban que al final de los tiempos triunfaría la Ciudad de Dios, pues la “historia de Cristo” se abre y extiende hacia la “apocatástasis” o reconstitución de todas las cosas, en línea de salvación, como lo había visto de un modo profético Efesios, y lo había destacado temáticamente Orígenes (cf. cap. 3). En contra de eso, Agustín tiende a tomar el enfrentamiento de esas dos ciudades de un modo espiritualista y negativo: la Ciudad de Dios está ya presente en el mundo por la Iglesia, pero de un modo interior, no en forma social, de amor activo, de transformación humana.

Eso significa que, a su juicio, los hombres se salvan por Cristo de un modo parcial (espiritualista) y no integral, como suponía no sólo la apocalíptica judía, sino el mismo Apocalipsis de Juan. Agustín piensa queno hay salvación total, del hombre entero (cuerpo y alma), ni transformación social, ni esperanza de reconciliación en plenitud para el futuro (al fin de los tiempos), sino que ella (la salvación) se expresa y realiza en la vida interior de los creyentes, mientras el mundo externo (político, social) tiende a destruirse.

De esa manera, en contra de la salvación que esperaba la tradición anterior (para todos, en cuerpo y alma),él interpreta el “milenio” de paz y plenitud político‒social deAp 20, 1‒6 de un modo interior, espiritualista,, en una línea más platónica (y maniquea) que bíblica. Agustín no puede hablar de un “milenio futuro” de paz, social, humana, pues este mundoe n cuanto tal está bajo condena, y la esperanza del milenio sólo puede entenderse en forma de liberación interior, espiritual, de los creyentes, pues la “masa mala” se está destruyendo a sí misma.

Ciertamente, él defiende la acción de la divina providencia, que guía la historia de las dos ciudades. Pero tiende a entenderla en formas dualistas. Más que una historia de Dios hay “dos historias” en paralelo: La dela ciudad del mundo (dominada por poderes de muerte, bajo antiguos y nuevos enemigos);y la de la Ciudad de Dios, que se expresa en la vida interna de las almas. Eso significa quela historia de Dios (siempre amenazada) sólo se puedeproteger y salvar de un modo espiritual,por encima de este mundo dividido, oponiéndose al mal, sin lograr nunca vencerlo en un plano político ysocial.

Lógicamente, la tareade los cristianos no consiste entransformar el mundo según Dios, sino en mantener el amor espiritual, interno, en medio de la prueba, sin perder la fe en Dios. De esa forma haconfirmado Agustín su pesimismo histórico, vinculado a una gran fe en la providencia de Dios. Desde esa perspectiva es difícil hablar de una esperanza mesiánica, abierta a la salvación futura de la historia.

No hay, por tanto, dos ciudades paralelas, en un mismo nivel, una buena y otra mala (como podía suponer el maniqueísmo), sino una ciudad superior y otra inferior, una espiritual y otra carnal.(a) Arriba está la Ciudad de Dios, con sus valores espirituales, como “república” interior de sabios y santos, dirigida por comunidades célibes. (b) Abajo está la Ciudad del Mundo, definida por los deseos posesivos y violentos de los hombres, dominados y dirigidos por violencia sexual y social.

Desde ese fondo, entiende Agustín la historia de la iglesia en forma de repliegue interior, sin impulso misionero de transformación socialsin capacidad para reanimar y transformar esta humanidad concreta, en gesto de vivificación universal, como quiere Pablo en 1 Cor 15, 28. Eso significa que los creyentes no pueden salvar el mundo por Cristo, sino salvarse de mundo, en un contexto marcado directamente por la lucha de unos contra otros (entre el siglo IV y V), en una iglesia (Norte de África) donde se expresaban y extendían herejías, y conflictos político‒sociales marcados en el fondo por las invasiones de los “bárbaros” y el miedo a la ruina final de Roma.

‒ Agustín estuvo animado por un fuerte impulso de edificación eclesial. No conocemos a nadie que por entonces quisiera formar y alimentar comunidades como él hizo, a través de sermones y doctrinas, que se escuchaban y comentaban no sólo en Hipona, sino en las iglesias del entorno y en el conjunto de la cristiandad latina, no sólo en los círculos cultos, sino entre los incultos. En esa línea podemos destacar su escrito De Catequizandis rudibus, un manual de catequesis, con los mejores medios de la didáctica antigua, al servicio de la educación cristiana de los menos cultos. En esa línea, él fue ante todo un catequista, un transmisor de la fe, y así quisodefender a la iglesia contra los errores y las divisiones que se iban extendiendo en las comunidades.

‒ Pero no pudo anunciar ni promover la llegada total (social y espiritual) del Reino de Dios, que Jesús proclamó entre los pobres y excluidos de su tiempo. Fue sin duda un gran polemista, y quizá en su tiempo no se podía hacer más, como lo mostró su relación con pelagianos, que al parecer querían salvarse por sí mismos. Sin duda, él actuóde un modo espiritualmente impecable, pero dejo a los hombres y mujeres perdidos ante los nuevos poderes políticos, sociales y raciales, dentro de una iglesia en retirada, sin capacidad de transformar el mundo y recrear la historia, en gesto de amor positivo, desde el evangelio. En esa línea, en un momento determinado (quizá por su mismo pesimismo antropológico) llegó a pedir la intervención del Estado (prefecto romano) contra el riesgo de los donatistas, sin advertir que mientras ellos discutían quel mundo (norte de África) iba a caer (estaba cayendo) en manos de bárbaros.

De esa manera, mientras que el orden social previo se destruía, y daba la impresión de que el mundo existente perecía, Agustín interpretaba el cristianismo como una experiencia interior, un “reino” que no es de este mundo. Sin duda, él había superado de un modo ejemplar el maniqueísmo de sus primeros años, pero podía dar la impresión de que al fin se imponía un tipo distinto de maniqueísmo: El mundo material fracasa, pero las almas se liberan de sus cuerpos y van al cielo. De un modo muy significativo, como espejo de su vida, Agustín murió el año 430, cuando los vándalos de Genserico estaban tomando la ciudad de la que era obispo (Tagaste).

- Conocimiento y amor interno: Sobre la Trinidad (De Trinitate)

Agustín murió cuando su ciudad caía sin poder para enfrentarse a los bárbaros. En contra de la nueva humanidad que podría empezar tras el derrumbamiento romano, daba la impresión de que él terminaba refugiándose en su mundo interior de conocimiento y amor propio, entendido como experiencia trinitaria. Así puede deducirse de su tratado De Trinitate, quizá el libro teológicamente más profundo del cristianismo, pero incapaz de responder a los problemas de la historia que estaba cambiando y que terminaría con el hundimiento y desaparición de las cristiandades del Norte de África.

En ese contexto empezó a escribir entre el 399 y el 412 un tratado que se titularía “De Trinitate” (sobre la Trinidad), redactando sus doce primeros libros (capítulos), pero los dejó sin ultimar ni publicar, quizá porque no estaba satisfecho con lo escrito. Pero unos amigos con acceso a su obra copiaron esos libros y los distribuyeron sin permiso. Molesto por ello, el año 420, Agustín escribió tres nuevos libros, revisó el conjunto de la obra y la publicó con prisa, sin haber podido replantear su visión de conjunto.

Con sus imperfecciones, ésta es quizá la obra dogmática (especulativa) más importante de la teología cristiana. No es un ensayo de tipo bíblico/eclesial, como los de Basilio, Gregorio Nacianzeno e Hilario, centrados en la “economía” o presencia del Dios trinitario en la historia de la salvación, sino un tratado especulativo (dogmático) de tipo muy racional, en el que, por vez primera, un cristiano, Agustín se atreve a romper el “arcano” teológico, para desarrollar el sentido y las implicaciones del Dios en sí (su inmanencia), en una línea que se impondrá después en los tratados de teología.

Las reflexiones de este libro sobre el auto‒conocimiento y auto‒amor de Dios, con su especulación (dialéctica) ternaria están en la base de gran parte del pensamiento de occidente, no sólo en teología, sino también en filosofía. Sin la reflexión de Agustín no hubiera sido posible la teología de Anselmo y Tomas, Escoto y Lutero. Pero tampoco se hubiera planteado el “yo pienso” de Descartes, con la “fenomenología del espíritu” de Hegel. El “De Trinitate” de Hegel es un tratado, sin duda, genial; pero precisamente en su genialidad está su riesgo, que procede, a mi juicio, de la ruptura personal, social y eclesial de Agustín, que s puede resumirse como sigue:

- Punto de partida. Dios amor interpersonal en la historia… A lo largo de los siete primeros libros del De Trinitate, Agustín había ido explorando y recorriendo los caminos iniciados por la tradición anterior de los Padres Orientales, vinculando al Dios trascendente (Trinidad) con su revelación histórica (encarnación del Hijo) y el despliegue de la salvación bíblica (Espíritu Santo, Iglesia). Pues bien, al llegar al libro IX, el lector tiene la impresión de que Agustín seguirá avanzando en esa línea, para desarrollar el mayor de todos los “vestigios” trinitarios, que es el encuentro y don entre los hombres (en comunidad eclesial, en familia), con la ayuda de Jesús, quien amor encarnado en la historia y abierto hacia los otros (los marginados y excluidos).

No se trata, pues, de buscar más allá (al Dios separado), ni tampoco de encontrarle en un nivel de pura interioridad (auto‒pensamiento y auto‒amor), sino de analizar y explorar la Trinidad como presencia (esencia actualizada) del amor de Diosen comunión interpersonal, como amante‒amado y amor. Pero de pronto, habiendo recorrido hasta aquí el camino de la tradición eclesial, Agustín se detiene ante las posibles consecuencias de su visión (que iba en la línea de Ireneo y Orígenes, de Atanasio, los Padres Capadocios e Hilario) y realiza un giro radical en su pensamiento.

Conocimiento‒amor intrapersonal. Agustín sabe con 1 Jn 4,8.16 que Dios es caridad, de forma que quien permanece en ella (esto es, en el amor concreto y fuerte, en comunión de vida) permanece en Dios, pues él (Trinidad) es el amor mutuo, encarnado en los hombres y mujeres (en clave comunitaria o familiar). Así dice: “tres cosas son: aquel que ama, y aquel que es amado y el amor” (De Trinitate, VIII, 10.14: «tria sunt: amans, et quod amatur, et amor»). Aquí ha llegado Agustín.

De esa forma presenta al tema, y en esa línea podría haber seguido, explorando el misterio (Dios) desde la clave del amor mutuo, en línea de familia, comunidad y humanidad, encuentro interpersonal, tal como se ha encarnado (realizado) en Jesucristo, en amor social, interno y externo, de espíritu y materia, en la historia de los hombres. Así podría haber vinculadolos dos principios de la revelación: (a) Dios (Trinidad)se expresa (manifiesta) en la historia y comunión del conjunto de los hombres, por amor, en la encarnación de Jesús, por el Espíritu. (b) Dios Trinidad se identifica con el despliegue y comunicación de los hombres en el mundo, vinculando de esa forma cuerpo y alma, gentes y pueblos, en gesto de amor interhumano. Ésta hubiera sido la respuesta teológica más honda de Agustín, por encima del maniqueísmo y de un tipo de platonismo espiritualista.

Pero al llegar a esa posibilidad él se detiene, como si tuviera miedo de lo que se deduciría de eso y, abandonando esa línea de encarnación y comunicación de amor, desde el libro IX hasta el final (libro XV), explora otro camino. (a) A partir de ahora, la imagen y presencia de Dios no es al amante y el amado en amor (comunión) interpersonal, sino la mente que se conoce y ama a sí misma en particular, de forma que pasamos del modelo de comunión entre personas al de profundización individual, como si Dios fuera la “plena soledad” que se conoce y ama a sí misma, siendo así comunicación intra‒no inter‒personal. (b) Lo mismo que sucede en Dios sucede en cada ser humano que se conoce a sí mismo, formando como individuo una pequeña trinidad humana. En esa línea, al hablar del Dios que Trinidad al conocerse/amarse a sí mismo no es preciso hablar de encarnación, de salida, presencia y comunión interhumana, pues cada unoa solas es ya Trinidad, encerrado (conociéndose y amándose, sin necesidad de conocer‒amar a otros.

En esa línea, retomando y culminando la “aventura vital”, que él ha evocado en Confesiones y ha desarrollado en la Ciudad de Dios, Agustín presenta a un Dios trinitario que es conocimiento‒amor en sí, prototipo de cada creyente, que se conoce y ama, ciertamente, en comunión con otros, pero sin que ese amor interhumano sea constitutivo de su identidad. De esa forma, tras un esfuerzo especulativo inmenso, explorando el amor mutuo en la historia de la salvación, Agustín nos sitúa ante una Trinidad sin amor mutuo y sin encarnación (sin carne, ni historia), como si para que Dios fuera Dios no hiciera falta Cristo, ni siquiera iglesia, ni transformación social de la historia. Así culmina el argumento de dos últimos libros de su tratado (De Trinitate,XIV y XV), que forman la especulación más profunda que nunca se ha pensado ni dicho sobre Dios (y el hombre) que se conoce y ama a sí mismo.

Al llegar aquí, si hemos seguido el argumento, podemos descubrir la forma en que desemboca la ruptura interior de Agustín. Sabíamos queera un hombre en busca de amor (Confesiones…); sabíamos también que él había abandonado el camino personal del amor mutuo (inter‒personal) con su mujer amada, para centrarse en un conocimiento y amor a su entender más alto (trascendente), como si lo divino fuera una interioridad superior, que se revela en la vida de cada persona, sin necesidad de comunión histórica, real y encarnada con otros. Todo eso culmina en su visión de la Trinidad, entendida en forma de conocimiento/amor intra personal[6].

De un modo consecuente, el itinerario de Agustín nos ha llevado a través de la Regla de los Monjes (a quienes en el fondo hemos visto como solitarios) a la visión de la Ciudad de Dios(que es también una ciudad de solitarios). Pues bien, sólo ahora, en esta obra genial (final) sobre la Trinidad, Agustín nos ha situado ante un Dios (y un hombre) centrados en su auto‒conocimiento y auto‒amor, un Dios (y un hombre) que se conocen y aman a sí mismos, Dios en sí, cada ser humano en sí, pero sin verdadera comunión interpersonal con otros y sin necesidad de encarnación real de Dios en Jesucristo.

Ese descubrimiento y desarrollo teológico ha sido y sigue siendo un paso fundamental, no sólo en la historia de la antropología teológica cristiana, sino en la cultura de occidente. Actualmente es imposible volver atrás, como si Agustín no hubiera existido y pensados. Todos somos de algún modo agustinianos, nos sentimos sujetos pensantes y amantes de nuestra propia vida. Por eso, el itinerario de Agustín ha permanecido y permanecerá en la Iglesia. Pero podrá y deberá completarse desde una visión más honda de Dios y de la historia como inter‒comunión, superando el juiciojerárquico de los sexos y la devaluación de la “libido”, en una línea antropológica, eclesial, histórica y teológica, que culmina (como seguiremos viendo) en la comprensión de la Trinidad.

SAN AGUSTÍN, CONCIENCIA CRISTIANA DE OCCIDENTE

Fue quizá el primer "europeo", siendo bebeber africano, fue retórico, platónico latino, obispo cristiano... El primero que habla con plena conciencia de sí mismo. Hombre de grandes "pecados", que no están quizá donde él los piensa, hombre virtudes, que quizá tampoco están donde después se han pensado... Sin él no seríamos lo que somos, ni en Europa, ni en la iglesia. No es un hombre al que debamos seguir, pero sí alguien con quien debemos discutir, para aprender incluso de sus errores, en estos momentos críticos (año 2025, con papa agustino: León XIV) en que la Iglesia de Occidente tiene que retomar las intuiciones y problemáticas de San Agustín, , para ser más bíblica, más mística, más libre, más social, superando un tipo de platonismo y maniqueísmo de los que Agustín no acabó a mi juicio de liberarse. Tenemos que dejar de ser agustinianos en un sentido, para entender mejor al verdadero Agustín, para corregirle así, y corregirnos con él, pero eso sólo podremos conseguirlo dialogando, discutiendo, amando, buscando... y rehaciendo en otra línea su aventura vital, como podrá ver quien siga leyendo.

Obras: PL 32-46; CSEL, 21 vol. (Viena 1865 ss); Corpus Christianorum, 19 vol. (Turnhout 1950 ss). Edición bilingüe, latino-castellana en BAC, 41 vols (Madrid 1953-1994). Hay muchas ediciones y traducciones de obras particulares de Agustín, en especial de Regla, Confesiones, Ciudad de Dios y De Trinitate. Cf. A. Turrado, Dios en el hombre (Madrid 1971); J. J. Garrido, San Agustín: breve introducción a su pensamiento (Valencia, 1991); E. Müller, Augustins Lehre von der Einheit und Dreieinheit für Sein und Erkennen (Erlangen 1929.-F. Sciacca, S. Agostino (Brescia 1949); M. Schmaus, Die Psicologische. Trinitätslehre des hl. Augustinus (1966).

NOTAS

[1]Obras: PL 32-46; CSEL 21 vol. (Viena 1865 ss); Corpus Christianorum, 19 vol. (Turnhout 1950 ss). Edición bilingüe, latino-castellana en BAC, Madrid 1953-1994, en 41 volúmenes, con varias ediciones on line. Para una visión de conjunto, cf. A. Ropero, Obras escogidas de San Agustín I‒III, Clie, Viladecavalls 2016‒2018, Hay muchas ediciones y traducciones de obras particulares de Agustín, en especial de Regla, Confesiones, Ciudad de Dios y De Trinitate. La bibliografía sobre su vida y obra resulta inabarcable. A modo de ejemplo: E. J. Brotóns, Felicidad y Trinidad. A la luz del De Trinitate de San Agustín, Sec. Trinitario, Salamanca 2004; R. Flórez, Las dos dimensiones del hombre agustiniano, Religión y cultura, Madrid 1958; J. J. Garrido, San Agustín: breve introducción a su pensamiento,Fac. Teología, Valencia, 1991; E. Gilson, Introduction a l’étude de S. AugustinI-III, Vrin, París 1949; J. González, Historia del pensamiento cristiano, Clie, Viladecavalls, 2010, 317‒354; R. Trevijano, Patrología, BAC, Madrid 2005, 248‒259; A. Turrado, Dios en el hombre, BAC, Madrid 1971

[2] He desarrollado el tema que sigue a partir de largas conversaciones con mi amigo y profesor A. Vázquez Fernández (1926-2020), Catedrátrico de Psicología de la U. Pontificia de Salamanca, que estaba preparando un trabajo académico sobre la psicología y la conversión de San Agustín, que desgraciadamente ha dejado sin publicar. Él me decía: “Escríbelo tú, que eres teológico”. En homenaje a su pensamiento quiero presentar aquí su interpretación. Entre sus obras, cf. Psicología profunda y ética, Complutense, Madrid, 1970; Freud y Jung: dos modelos antropomlógico, Sígueme, Salamanca, 1981; La Psicología de la Personalidad en C. G. Jung, Sígueme, Salamanca 1981; Notas para una lectura de las "Moradas" de Santa Teresa, desde la Psicología Profunda, Pontificia, Salamanca, 1982.

[3] Para una visión del hombre y la mujer en Agustín y del sentido de su “matrimonio” con la madre de su hijo, cf. T. J. van Bavel, “La mujer en San Agustín”, Agustiniana 39 (1989) 5-53.De un modo especial, cf. K. E. Børresen, Subordination et eq́uivalence: Nature et rol̂e de la femme d'aprèsAugustin et Thomas d'Aquin, Universitetsforlaget, Oslo1968. Trabajos sobre el tema en Varios, El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy I‒III, Edicep, Valencia 2010. Desde un punto de vista psicológico y literario,cf. JosteinGaarder, Vita brevis. La carta de Floria Emilia a Aurelio Agustín. Editorial Siruela, Madrid 1997.

[4] Para un replanteamiento del tema cf K. E. Børresen y E. Prinzivalli, Las mujeres en la mirada de los antiguos escritos cristianos (siglos I-VI). Los Padres de la Iglesia y A. Valerlio y K. E, Børresen, Medioevo II (siglos XII-XV): entre recepción e interpretación. Medioevo y comienzo de la Edad Moderna, Verbo Divino, Estella 2016‒2017.Tras su “conversión”, Agustín pensó que el modo mejor y más cristiano de responder a la llamada de Dios era vivir en una comunidad de célibes, dedicados al cultivo de los “valores superiores”, en una línea de amistad espiritual (no sexual), alejada de los “peligros de la carne”, y así lo hizo, marcando con su opción personal y su teología de “alejamiento de la carne” una línea fundamental de la historia posterior del cristianismo en occidente.

[5]Esa insistencia le ha permitido destacar la importancia de la gracia, la novedad inmerecida del amor de Dios que se ofrece y expande, como regalo en la vida de aquellos que lo acogen, amor total, que puede expresarse en forma de comunión celibataria, pero también con igual fuerza, y aún mayor, en formas de comunión personal, matrimonial, como la que Agustín podía haber establecido (y no lo ha hecho) con su esposa tras haberse convertido. Tenemos que agradecer a Agustín su visión de la “amistad” como clave de la existencia cristiana, tal como él la expresa y concreta de un modo intenso en las comunidades célibes de vida religiosa. Pero él podría haber insistido también de un modo radical en la amistad (amor gratuito) en la vida de pareja, en el matrimonio cristiano. Ha dicho lo esencial sobre el tema T. Viñas, La amistad en la vida religiosa. San Agustín, Claretianas, Madrid 1982, Cf. también «Vida religiosa y amistad», La Ciudad de Dios, 194 (1983) 377-408; El santo amigo. Agustín de Hipona, un maestro de la amistad,Rialp, Madrid 2019.

[6] “A partir del libro IX, y hasta el comienzo del libro XV, Agustín no tiende ya la mirada directamente hacia lo alto, hacia Dios, sino que se concentra en la imagen de Dios Trinidad impresa en el hombre, y, en particular, en aquello que es más semejante a Dios: en su espíritu. Y de esa forma traza, con mano maestra, la vía de la interioridad para llegar a contemplar a Dios, siendo el primero en ilustrar, de modo incomparable, la forma en que el espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios, se convierte por gracia en morada de la Trinidad.

Su lección permanecerá por siglos, inspirando a los místicos en la experiencia inefable de la inhabitación del Dios Trinidad en el alma, a los teólogos que quieren describir la Trinidad desde la perspectiva de la analogía del espíritu humano (Dios Padre que se conoce en el Verbo y se ama en el Espíritu Santo), y a los filósofos que analizan la profundidad metafísica de la interioridad humana. “Pero ¿qué ha pasado con la otra vía, aquella del amor, del amor mutuo que llega hasta la unidad consumada de la “trinidad”, esto es, del amante, del amado y del amor que les funde en uno?... ¿Por qué? Porque no era tiempo de ello, y porque Agustín no había sido “tocado” por aquella gracia del Espíritu que le habría permitido tomar y recorrer ese camino”. Así responde P. Coda, Desde la Trinidad. El Advenimiento de Dios entre Historia y Profecía, Sec. Trinitario, Salamanca 2014, 441‒443, y su respuesta es buena en un sentido “espiritualista”, pero insuficiente en sentido crítico.