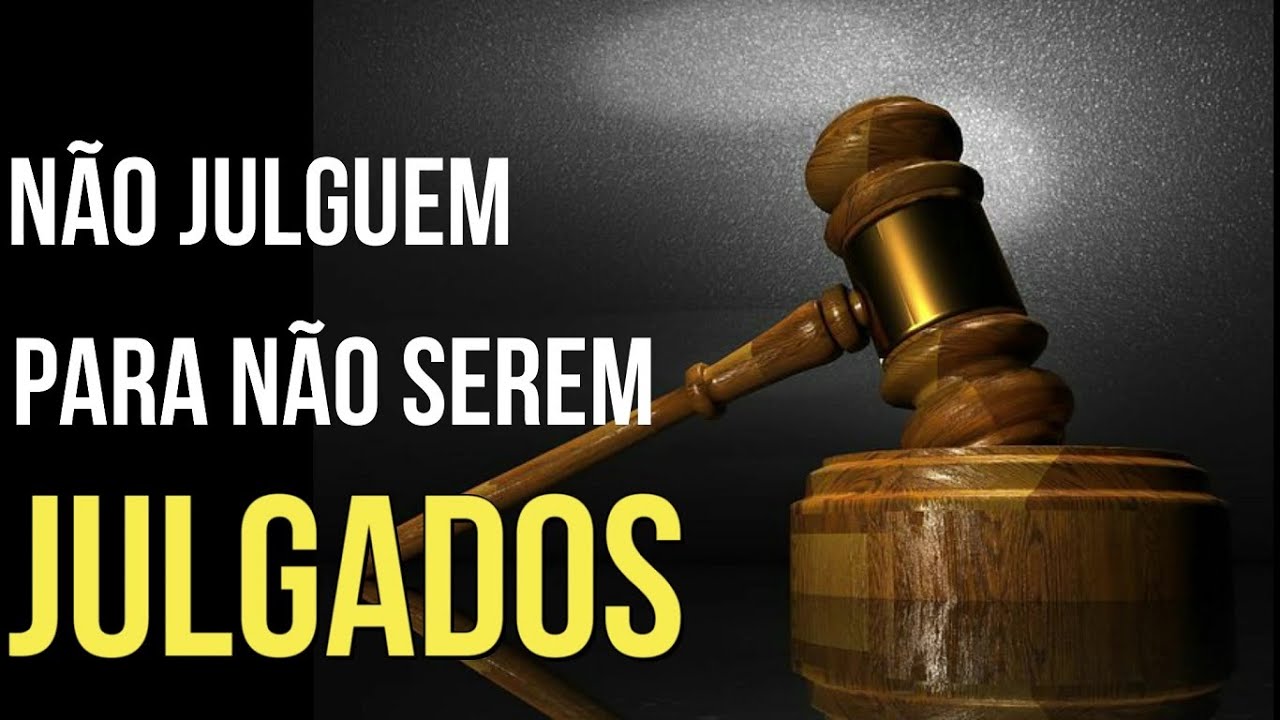

Un juicio y poder fuerte (Gregorio, Inocencio, Bonifacio). Jesús dijo: No juzguéis (Mt 7, 1-4)

Un tipo de Iglesia, de derecho, espiritualidad y teología ha insistido en un Dios que se impone y domina con poder superior sobre la tierra. Pero Jesús se ha opuesto, pidiendo a los hombres que no juzguen, para no caer en una dinámica de lucha que termina destruyendo la comunicación y vida humana, es decir, la vida eterna (cf. Lc 6, 37-38; cf. Mt 5, 38, 7, 1-28) según el evangelio.

Jesús dice “no juzguéis”. Quiero recordar esta palabra después que he tratado ayer del juicio complejo de Belorado entre monjas que se dicen sede-vacantistas (es decir, sin papa o sede superior en activo) y un obispado en España.

En la puerta de la iglesia hay un letrero que dice “no juzguéis” (Mt 7). Esta palabra define el mensaje de Jesús y su evangelio. No traza objetivos ni casos concretos de superación del juicio, sino que promulga un principio superior de vida y comunión, entendida en forma de vida, por encima de juicio del mundo.

Un tipo de iglesia posterior no ha tomado en sentido radical este principio: Ha multiplicado juicios y condenas para mantener su pretendida verdad superior. En la línea de esa iglesia del juicio a los tres papas más significativos de la reforma gregoriana: Gregorio, Inocencio y Bonifacio.

Tras ellos viene un papa pre-gregoriano, que apela a San Agustín (para pre-gregoriano) en la línea de Francisco, que no quería juzgar, sino abrir un camino sinodal de verdad compartida. Desde ese fondo quiero recordar a los tres papas del juicio, para retomar con el evangelio la iglesia del no-juicio.

GREGORIO VII (1073-1085), DICTATUS PAPAE, “DICTADO DEL PAPA”

Gregorio VII fue impulsor de una intensa reforma eclesial, centrada en la santidad de sus ministros, que han de ser como los buenos monjes, varones y célibes, liberados de todo deseo de poder mundano (aunque sin rechazarlo), al servicio de la causa de Dios (en la línea de Cluny). Para impulsar y dirigir esa reforma, él aparece como depositario y portador de unos poderes, que ejerce, de forma eficaz, en nombre del Dios de Jesucristo, teniendo a su lado a un Emperador, con autoridad propia aunque inferior (dependiente de la misma Iglesia, es decir, del Papa).

Esta visión se expresa en el Dictatus Papae, concretado en las «Veintisiete máximas papales» de Gregorio VII, conforme a las cuales el Papa y la iglesia de Roma ostentan el poder supremo, como representantes inmediatos de Dios y su Cristo.

Esta reforma de Gregorio VII (que quiere recuperar el espíritu papal de Gregorio Magno: 590-504) ha tenido aspectos positivos en plano social y religioso, pues ha impulsado una intensa purificación de costumbres dentro de la Iglesia (sobre todo en los estamentos clericales); pero, en perspectiva estructural, ella se ha realizado y se mantiene de algún modo hasta hoy (2010) de un modo impositivo, haciendo que la Iglesia aparezca como dictadura papal:

Dictatus (dictado) del Papa, con su poder cristiano, resumido en 27 artículos que dicen:

- Que la Iglesia Romana ha sido fundada solamente por Dios.

- Que solamente el Pontífice Romano es llamado "universal" con pleno derecho.

- Que él solo puede deponer y restablecer a los obispos.

- Que un legado suyo, aún de grado inferior, está en un Concilio por encima de todos los obispos, y puede pronunciar contra éstos la sentencia de deposición.

- Que solamente él puede usar las insignias imperiales.

- Que todos los príncipes deben besar los pies solamente al Papa.

- Que su nombre debe ser recitado en la iglesia.

- Que su título es único en el mundo.

- Que nadie puede revocar su palabra, y que sólo él puede hacerlo.

- Que nadie lo puede juzgar.

- Que nadie ose condenar a quien apele a la Santa Sede.

- Que las causas de mayor importancia, de cualquier iglesia, deben ser sometidas a su juicio.

- Que la Iglesia Romana no ha errado y no errará jamás, y esto, de acuerdo al testimonio de las Sagradas Escrituras.

- Que puede deponer y restablecer a los obispos aún fuera de una reunión sinodal.

- Que no debe ser considerado católico quien no está de acuerdo con la Iglesia Romana.

- Que el Pontífice puede absolver a los súbditos del [juramento de] fidelidad respecto a los inicuos».

Cf. R. Romeo y G. Talamo, Documenti storici, I, Torino 1989, 56-58.

Según esos artículos, la finalidad básica de la revelación cristiana habría sido la institución de una buena jerarquía papal, depositaria de todo poder en la Iglesia y el mundo, con autoridad para deponer al mismo emperador (cristiano).

Según eso, la reforma gregoriana quiere garantizar la autoridad de un buen Papa, capaz de guiar a los fieles por el camino de la verdad, con la ayuda de unos buenos ministros, como si la cristiandad fuera un inmenso monasterio de Cluny, un mundo perfecto, regulado desde arriba, en una línea que responde a los principios imperiales de la antigua Roma y al pensamiento jerárquico del neoplatonismo, dentro de una sociedad piramidal (feudal) donde todo poder viene del alto, no para destruir, sino para fortalecer la vida de los fieles, es decir, de aquellos que obedecen bien al “dictado” (potestad, dictadura suprema) del Papa. Por eso, la primera virtud de los cristianos será la obediencia al Papa, que aparece como encarnación personal de la autoridad de Dios.

2.INOCENCIO III (1198-1216), EL PAPA DE LA PLENA POTESTAD

.jpg%2f320px-Pope_Innocent_III_(Monastery_of_Subiaco).jpg&ehk=NfWKEU6yMxrEMf4evFSX%2bOehauuqauIIue%2fNt%2bHqFXM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0)

La reforma gregoriana, que había desembocado en la guerra civil por las investiduras y en la guerra externa de las cruzadas, desembocó en una teología y un derecho eclesial que concedía al Papa la plenitudo potestatis, el poder supremo sobre la cristiandad. Ciertamente, la iglesia romana seguía presentándose como servidora de los pobres, pero ella aparece también (y sobre todo) como Potestad Suprema, capaz de organizar y examinar (Inquisición) el orden de la sociedad sagrada. Ciertamente, el Papa no tenía (ni quería tener) todo el poder civil (potestas saecularis), a no ser en sus Estados Pontificios, pero actuaba como portador de todo el poder eclesiástico, Vicario de un Cristo Glorioso, sucesor de un apóstol Pedro a quien Cristo había concedido suprema autoridad sobre la tierra.

En esa línea, uno de los primeros gestos de Inocencio III fue confirmar su poder (cf. Apostolicae Sedis primatus, 1199, Denz. H. 775), afirmando que el Papa, como Vicario de Cristo, ha recibido la potestad de Dios y que ella se extiende al «universo entero» (universum orbem). De esa manera expande e impone un modelo de Iglesia imperial, en la línea de un Dios y de un Cristo que actúan como expresión de poder legislativo y judicial sobre el conjunto de la Iglesia y, a través de ella, de un modo indirecto, sobre todos los hombres, que deberían integrarse en la Iglesia (en línea de cristiandad).

Inocencio III ha sido quizá el papa con más pretensión de poder en la historia de la Iglesia. Había estudiado teología en París y Derecho en Bolonia, siendo más jurista que teólogo, más diplomático que pastor, y sólo tenía treinta y siete años cuando fue elegido papa (el 1198).

Era un hábil gobernante, y así desarrolló y llevó a su plenitud, la “reforma gregoriana”, estructurando la Iglesia como poder (ciertamente “bondadoso”), como un gran monasterio patriarcal, en línea de teocracia o “dictado” espiritual (para bien de los creyentes), conforme a los principios que Gregorio VII había formulado en el “Dictatus Papae” (1075). Éstos son los rasgos principales de su proyecto:

Iglesia centralizada, autoridad paternal

Madre más que hermana. La Iglesia había sido en su origen koinonia, o comunión de santos (hermanos), pues comunidades y personas compartían las “cosas santas” (es decir, la Eucaristía). En este momento, sin dejar de ser familia, la Iglesia romana (centrada en el Papa) aparecía como padre/madre (más que como compañera o hermana) de las restantes iglesias, como si pudiera situarse por encima de ellas, ejerciendo su poder sobre comunidades y fieles, conforme a la misión que habría recibido del Cristo poderoso (cf. Mt 28, 16-20). La “presencia de Cristo”, a quien se entiende como portador del poder de Dios (más que como servidor kenótico, es decir, crucificado), venía a concretarse así a través del Papa, que actuaba paternalista, pero con plena fuerza (e incluso con violencia), como vicario poderoso del Dios todopoderoso.

Iglesia organizada, Derecho Canónico

Como institución centralizada y portadora de poder, la Iglesia necesita un Derecho, para ratificar y sancionar su organización. Más que “movimiento misionero” carismático, al servicio del Reino de Dios, ella aparece como sociedad sagrada que el Papa administra conforme a principios canónicos. Ciertamente, la Iglesia había tenido siempre “leyes” o normas para el buen funcionamiento de su administración, dentro de un entorno social donde se aceptaba el Derecho Romano, desde la “conversión” de Constantino (y en especial desde Justiniano emperador: 427-565), y en especial, en el contexto latino, desde la Decretales Pseudoisidorianas del siglo IX. Pues bien, el orden legal romano se concreta ahora y se fija en un Derecho Eclesiástico propio (Canónico), estructurado de forma unitaria, controlando desde arriba (desde el Papa) la compleja trama de la vida cristiana, entendida en forma más canónica que evangéica.

Iglesia poderosa, política religiosa

Esta Iglesia paternal, poderosa y canónica quiere extender su dominio espiritual, actuando sobre el poder político/militar de los emperadores y reyes. Ciertamente, la Iglesia anterior (y de un modo especial la bizantina) había tenido mucho poder, pero nunca se había elevado, de un modo global y unificado (como Iglesia), sobre el conjunto de la cristiandad, como hace ahora esta Iglesia Gregoriana, en la línea de los sabios de la República de Platón, que representan el poder más alto (clerical) de los papas, al que deben someterse emperadores y reyes. La Iglesia anterior había influido mucho en la política, pero siempre dentro de unos límites (en armonía con otros poderes). Ahora quiere volverse absoluta, imponiendo su “dictado” sobre todo el “orbe” cristiano.

Iglesia clerical, una cabeza separada

Desde antiguo hubo un clero importante en la Iglesia, pero antes se hallaba integrada en el conjunto de la sociedad. Sólo ahora, a partir de la reforma gregoriana, y en especial desde Inocencio III, el clero actúa como cuerpo social propio, por encima del resto de la sociedad. En esa elevación del clero han influido dos factores:

La visión de la Iglesia como unidad estructurada, que se identifica con el “orden sagrado” de sus clérigos, separados por ley y vida (celibato) del resto de la sociedad, para ofrecer un servicio desde arriba sobre el conjunto de los fieles.

- La ley sacral del celibato, que se había propuesto ya en el Concilio II de Letrán (1139), se ratifica y afirma ahora de manera progresiva, introduciendo una fuerte distinción entre clero/jerarquía y pueblo o laicado, en una línea que culminará en el Concilio de Trento (siglo XVI), hasta el día de hoy (2020), con los nuevo problemas que suscita en el siglo XXI.

- Derecho de Graciano. Esa reforma clerical culminó y se expresó en clave canónica en la obra de Graciano, monje camaldulense y profesor de la Universidad de Bolonia, cuyo Decreto ( Concordia discordantium canonum) , recopilado hacia el 1140-1142 está en la base de la legislación posterior de la Iglesia hasta el Código (CIC) de 1917-1918 (y de 1983). Desde ese momento, la Iglesia aparece como signo y modelo de un ordenamiento jurídico que será esencial para entender el despliegue posterior de la cristiandad y de Europa.

3.BONIFACIO VIII, DOS ESPADAS (1294-1303)

La doctrina de la potestad suprema del Papa, como vicario de un Cristo imperial, se sitúa dentro de la división de poderes que la Roma cristiana había buscado desde finales del siglo V (Carta de Papa Gelasio al Emperador bizantino: 496), una división que podrá mantenerse de manera pacífica siempre que el Papa no quiera ocupar el espacio del emperador y el emperador el del Papa. Pero, de hecho, esa separación resultaba muchas veces difícil, como pudo verse en el pontificado de Bonifacio VIII (1294-1303), cuando el Papa no se enfrenta ya con el Emperador, como en siglos anteriores, sino con el rey Felipe el Hermoso, de Francia, signo del nuevo poder de las naciones emergentes, por encima de Iglesia e Imperio.

Fueron años de gran crisis. A pesar de la institución del cónclave de cardenales (o precisamente por ella), el papado venía de más de dos años de “sede vacante”. En un caso anterior, 1268-1971, los cardenales tardaron casi tres años en elegir un papa. En éste tardaron sólo dos años y tres meses, del 4.4.1292 al 5.7.1294, y para salir del impase los cardenales eligieron a un hombre de famosa santidad, alejado de las luchas eclesiales, un eremita, llamado Pietro de Morrone, que tomó el nombre de Celestino V. Pero Celestino no pudo resistir el peso de intrigas del papado, sintiéndose incapaz de compaginar esa función con su vida de cristiano, renunciando a los cinco meses (el 13 de diciembre de 1294).

Pues bien, a los once días (el 24 de diciembre del 1294), los cardenales eligieron a Benedetto Caetani, noble,de familia que conocía bien los poderes del papa, canonista celoso de su poder, que tomó el nombre de Bonifacio VIII (1294-1303) y gobernó la Iglesia con gran autoridad, oponiéndose para ello a la familia Colonna de Roma y a Felipe el Hermoso de Francia. Éste ha sido, con Gregorio VII (1073-1085) e Inocencio III (1198-1216), el papa con más pretensiones de poder de la Iglesia, el que marca la cumbre y el declive del papado medieval.

En su afán por regir la vida de la iglesia y de la sociedad, se enfrentó no sólo con problemas de las familias rivales de Roma y del sur de Italia (donde quiso aumentar su influjo), sino también, y sobre todo, con el rey de Francia, con quien mantuvo una durísima contienda sobre cuestiones de predominio económico y eclesial. Fue el más fuerte, y quizá el más poderoso de los papas, en plano doctrinal, pero con él terminó una etapa de dominio, a pesar de la Bula Unam Santam, que él hizo aprobar, en el Sínodo de Roma (1302), contra el rey de Francia, defendiendo la doctrina de las «dos espadas»:

En la línea de Inocencio III.Dos espadas y un poder supremo. El Papa Bonifacio defendía una visión unitaria y bien jerarquizada de la realidad, según la cual los representantes de Jesús (Papa y obispos) asumían de hecho un gran poder, que les capacitaba para dirigir a los demás poderes, marcando desde arriba aquello que debían realizar. En ese contexto se puede hablar de dos espadas. Ciertamente, en sentido estricto, el NT sólo conoce la del César (cf. Rom 13, 1-7), pero hay en la Biblia pasajes que hablan de una espada espiritual, que se identifica con la Palabra del Mensaje (Logos de Dios: Ap 19, 15), que penetra en lo más hondo de la vida de los hombres y mujeres (cf. Heb 4, 12). Sin duda, en esa línea, resulta difícil hablar de una espada social cristiana (con autoridad política), pero el Papa Bonifacio VIII lo hizo, el año 1302, en su bula Unam Sanctam, que ha marcado por siglos la conducta de la iglesia.

Unam Sanctam, bula del poder eclesial

La iglesia tiene dos espadas. «Por la palabra del Evangelio somos instruidos de que en ésta (la Iglesia) y en su potestad hay dos espadas: la espiritual y la temporal. Una y otra espada, pues, están en la potestad de la Iglesia, la espiritual y la material. Más ésta (la espada materialmaterial) ha de esgrimirse a favor de la Iglesia; aquella ha de esgrimirla la iglesia misma. Una ha de esgrimirse por mano del sacerdote, otra por mano del rey y de los soldados, si bien a indicación y consentimiento del sacerdote. Pero es menester que una espada esté bajo la otra espada y que la autoridad temporal se someta a la espiritual... Que la potestad espiritual aventaje en dignidad y nobleza a cualquier potestad terrena hemos de confesarlo con tanta más claridad cuanta aventaja lo espiritual a lo temporal... Porque, según atestigua la verdad, la potestad espiritual tiene que instituir a la temporal y juzgarla, en el caso de que no sea buena...» (Unam Sanctam, 1302; Denz-H. 872).

Iglesia, la espada más alta Autoridad como espada. Bonifacio VIII supone así que el Papa y los representantes de la iglesia (portadores de una espada espiritual, de doctrina y sacramentos) pueden dirigir y dirigen, desde lo más alto, con su sabiduría superior, al Emperador y a los que ejercen el poder político. La potestad de la iglesia se entiende como espada, es decir, como ejercicio de soberanía eficiente, capaz de discernir (dividir) y castigar a los hombres desde un plano espiritual, gobernando desde su nivel más alto a los portadores de la espada político-militar. Como he dicho, el NT emplea la palabra espada, pero lo hace siempre en sentido de discernimiento espiritual o iluminación interior, sin violencia externa (cf. Hebr 4, 12; Ap 1, 16; 19, 15). Pero Bonifacio VIII supone que esa «espada espiritual» de la iglesia se sitúa por encima de la espada material de los reyes y soldados, a quienes debe marcar las pautas de su actuación, para bien de todos (de los mismos políticos y soldados).

El Estado al servicio de la Iglesia

Los dos brazos del Papa. Así se fundamenta la famosa distinción entre el brazo espiritual (la iglesia no mata ni hace guerra de un modo directo) y el brazo secular (que ha de ponerse al servicio de la iglesia). Una distinción de este tipo está en la base es la República de Platón, donde los sabios, que equivalen a los sacerdotes cristianos, no luchan de un modo directo, pero promueven y dirigen espiritualmente la guerra, en nombre de Dios. En esa línea, en principio, los clérigos no deben entrar directamente en la batalla (aunque muchas veces lo han hecho), ni condenar (ejecutar) por sí mismos a nadie (aunque muchas veces lo han hecho), pero pueden dirigir a militares y políticos para que lo hagan, proclamando cruzadas y juzgando a herejes, para entregarlos después al brazo secular, que debe ejecutar la sentencia. De esa forma, la espada de los representantes de la fe, sin ser ella misma militar, dirige a militares, políticos y verdugos, para que ellos pongan su violencia «al servicio de la fe». En esa línea, la iglesia aparece como guía superior que define y dirige desde su privilegio el desarrollo de los restantes planos de la sociedad, el político-militar (coactivo) y el económico-laboral, conforme al esquema clásico de los tres poderes (clérigos, caballeros, trabajadores).

Pero Bonifacio VIII no pudo cumplir su programa, pues el rey Felipe IV de Francia se opuso a sus pretensiones, relacionadas con el nombramiento de obispos. Guillermo de Nogaret, consejero del rey, con Sciarra Colonna y un grupo de cardenales de su partido, asaltaron el palacio papal de verano en Anagni, humillando duramente a Bonifacio VIII (7 de septiembre del 1303), que pudo escapar a duras penas, muriendo el mes siguiente en Roma. Bonifacio VIII fue el último papa independiente (poderoso) del Medioevo, y su derrota supuso el fin de una visión papal de dominio universal. De ahora en adelante, a lo largo del siglo XIV (y de los siguientes), los papas serán rehenes del Rey de Francia o de otros príncipes y reyes. Habían querido entrar en el juego de la política, con deseo “espiritual” de humanizarla (de ponerla al servicio de la Iglesia), pero la misma dinámica de la nueva política europea les dominó y frustró sus pretensiones.

Bonifacio VIII había querido colocar en la cumbre de la sociedad cristiana la espada espiritual de los sacerdotes, que dominan y dirigen desde arriba la tarea bélica de los militares y la función laboral de los trabajadores quienes, estrictamente hablando, no debían razonar ni decidir, ya que razonan y deciden por ellos los sacerdotes con el Papa, que es quien dirige la vida del orbe cristiano. Pero chocó con el rey francés, que no era un dechado de justicia, pero que fue coherente con la nueva racionalidad y autonomía política, de tipo secular. Triunfó el rey, el papa murió humillado y vencido. El ideal de un imperio universal cristiano bajo el Papa comenzaba a fracasar poco después haber nacido.

PALABRA DE JESÚS. NO JUZGUÉIS….. DEL PAPA FRANCISCO AL PAPA LEON

Esta palabra (no juzguéis) la ha utilizado en muchas ocasiones, de diversas Formas, el Papa Francisco…. (2013-2025), inaugurando un nuevo tipo de papado y de organización eclesial que quiere superar la de los tres papas del poder (Gregorio VII, INOCENCIO III y BONIFACIO VIII. El camino está en marcha y lo ha asumido el Papa León XIV (2025). En ese contexto quiero recordar estos principios de evangelio

-- Esta palabra(no juzguéis) nos llevan más allá de las divisiones y juicios eclesiales, en una línea que ha sido retomada en otro nivel por la mística judía judía, que llama a Dios “en sof”, aquel a quien no puede definirse (sus “sefirots” son predicamentos” o juicios humanos, no llegan a la entraña de Dios). Solo un hombre como Jesús, con clara conciencia de Reino, asumiendo y desbordando la herencia israelita, en clave de gracia y no de ley, ha podido formular ésta palabra, como norma básica de vida de vida de los hombres en Dios.

Sigue habiendo un plano de acción judicial, al servicio del orden o equilibrio de la comunidad. Pero esa palabra de juicio debe abrirse hacia un nivel supra-judicial, de amor, perdón y gracia, propio de Dios, que se manifiesta en Cristo, como amor.no como juicio. El derecho de Dios no es juzgar bien, sino “no juzgar”.

No juzguéis y no seréis juzgados: Lc 6, 37-38; Mt 7,1-2. La comunión de Jesús se destruye allí donde unos juzgan a otros, o donde la estructura de conjunto juzga y somete a todos. El juicio pertenece al orden racional de una vida que se construye y define a sí misma, pero Dios se sitúa en un plano de gratuidad superior, más allá de razones y juicios humanos:

Lucas: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. 38 Dad y se os dará, una medida buena, apretada, remecida, rebosando.

Mateo: No juzguéis, para que no seáis juzgados, 2 porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos.

Lucas introduce la exigencia de no juzgar al fin del sermón de la llanura (Lc 6, 16-49), tras las bien y mal-aventuranzas (6, 20-26) y el amor al enemigo (6, 27-36). Mateo la sitúa hacia el final del sermón de la montaña, sin incluir las aplicaciones de Lc 6, 37b-38 (no condenar, perdonar, dar), ni las parábolas de la «razón teológica» (del ciego y del discípulo: Lc6, 39-40), formuladas posiblemente por el redactor del evangelio para interpretar el motivo del no juicio de su iglesia[3].

La palabra base de Mt 7, 1 y Lc 6, 37a (no juzguéis, para no ser [y no seréis] juzgados) es una sentencia apodíctica o axioma, que define a Dios y modela el sentido de la iglesia como experiencia de gratuidad originaria. No es sentencia de ley, sino supra-ley, voz que nos llega de Dios), viniendo, al mismo tiempo, de la profundidad del ser humano arraigado en con Dios. Cuatro son, a mi entender, sus notas principales[4]:

- Ésta es una afirmación universal y ha de entenderse desde la gracia de Dios y la invitación de amar al enemigo. Más allá de la ley, allí donde se descubre inmerso en Dios-Gracia, el hombre puede actuar igual que Dios, en gracia, sin exigir ni pedir nada.

- Se sitúa en la línea del decálogo (Ex 20), pero, sobre todo, en la línea del primer mandato de Gen 2, 7: No comerás…; no te apoderes para ti de nada, tu vida es don y gracia (Gen 2, 17). El precepto dice que no podemos fundar nuestra vida en nada que tengamos o que hagamos; hemos brotado y somos en un Dios que nos ha dado la vida como gracia y en ella nos mantiene, de forma que seamos así pura gracia, unos para otros.

- Puede y debe interpretarse como revelación positiva: Formamos parte de la alianza de vida que es Dios y que nosotros en él. Al presentar de esta manera su mandato eclesial, Jesús ha radicalizado el esquema israelita de la alianza, superando el nivel de los pactos y contratos particulares. La alianza que somos en Dios no está al servicio de ninguna posesión o ganancia particular, sino que es la misma vida originaria, gratuitamente compartida en amor mutuo[5].

- Ella define el sentido de la propia vida, diciéndonos que si juzgamos caemos en manos de nuestro propio juicio, no del de Dios: «No juzguéis para que no seáis juzgados». El juicio no viene de Dios, sino de nosotros mismo. Por eso es esencial la segunda parte del dicho de Jesús: «no-seréis-juzgados». Dios no es garantía de buen juicio (a diferencia de Kant, Crítica de la Razón Práctica), sino superación divina de todo juicio: donde hay amor de Dios no hay, pues no hay juicio, no por indiferencia (Dios se desentiende), sino por gratuidad superior[6]

Esta palabra (no juzguéis) no puede probarse, por ser originaria y escatológica, formal y universal (si se probara debería integrarse en un sistema legal expresado en forma de talión). Esta revelación del no-juicio se identifica con el Dios creador, que es “gracia universal de Vida”. Por eso, no puede probarse ni postularse, puede y debe razonarse, como suponen Lc 6, 38b-40 y Mt 7, 2: con el juicio con que juzguéis seréis juzgados.

La fe en el Dios creador nos sitúa ante el misterio de su gracia, más allá de todo juicio y castigo. Sólo por gracia, superando un esquema de talión, podemos vivir en la Vida que es Dios, y que somos nosotros en Dios. Según eso, el juicio no forma parte originaria de la creación, no proviene de Dios, sino que surge y se despliega allí donde nosotros lo formulamos y aplicamos en forma de talión. Sólo superando la trama de acción y sanción, impulso y respuesta, bien y mal, descubriendo nuestra vida como puro don, en inmersión de amor, podemos hablar de Dios y contemplar (descubrir/desplegar) la vida como gracia, por encima de todo juicio que pueda separarnos del amor de Dios.

Dios no es bien y mal, gracia, condena, juicio, sino puro bien, gracia pura. El juicio lo creamos nosotros, y lo aplicamos a Dios, atreviéndonos a decir que forma parte de su esencia, para defender aquello que hacemos, en contra de de Dios, que no es talión de bien y/o mal, sino puro bien que crea; no da (se da) para recibir (obtener ganancias), sino por gratuidad amorosa, sino para que seamos nosotros[7].

El juicio cerrado en sí mismo se destruye, y destruye a quienes quieren vivir en ese plano. Sólo quien supera el juicio puede vivir en Dios, siendo Dios por gracia. Esta revelación (no-juzguéis) no forma parte de la ley, sino de la creatividad originaria de Dios. En esa línea no podemos decir “no juzguéis porque el juicio es de Dios” (cf. 1 Cor 4, 5; Rom 11, 19), sino “no juzguéis porque Dios no juzga. Sólo porque Dios no juzga (hace llover sobre justos y pecadores: Mt 5, 45) también nosotros podemos y debemos superar el juicio, para vivir en gracia. Al juzgar caemos en manos de nuestro propio juicio, en nuestra hipocresía: ¿cómo miras la paja ajena si tienes una viga en tu ojo?[8]

Superar el juicio, vivir en gratuidad. Eso es la Iglesia. Por don de Dios vivimos, por amor de aquellos que nos han trasmitido la vida. Si rechazamos la gracia y nos juzgamos, juzgando a los demás, en clave moralista, corremos el riesgo de destruirnos a nosotros mismos, destruyéndoles a ellos. Éste es el centro de la eclesiología de Jesús.

- En un aspecto, la capacidad de juicio es un valor alto del hombre, que piensa, mide y organiza la vida por su ciencia (Sabiduría) y su trabajo, superando así el nivel de los animales, que no piensan, ni juzgan, sino que son por puro instinto... Juzgar es discernir, planificar y organizar la vida, en un nivel de medios y de fines. Juzgar es necesario para ser humanos. A través de un conocimiento judicial nos hemos hecho, somos lo que somos, por nosotros mismo.

- Pero, en otro aspecto, el hombre que cierra su vida en un nivel de juicio pierde su identidad, como saben Gen 2-3 y Mt 7, 1-5 par, porque el hombre está hecho (se hace) para transcenderse, en Dios/Gracia que le ofrece un lugar y camino en su vida divina. No es que el evangelio condene la razón y el juicio moral, pretendiendo que volvamos a una especie de parque o paraíso de animales donde no habría libertad de elección ni riesgo humano. En un determinado plano, la elección resulta imprescindible, el riesgo es bueno, el juicio necesario. Pero el hombre sólo surge y sólo llega a su verdad cuando supera ese nivel de dualidad moral y vive (se abre, se deja abrir por Dios) en un nivel de gracia[9].

La palabra no juzgar no ha de entenderse en forma regresiva, como signo de inconsciencia infantil o indiferencia, ni tampoco como un simple retorno al struggle of life, a la evolución biológica expresada en la lucha de la vida. Esa palabra no es tampoco un signo de evasión: como un no-saber, no-enterarse, por humillación negativa, dejando así que sean y triunfen los otros, los más aprovechados, sino al contrario. Lo que Jesús pide y ofrece es un supra-juicio: más allá de aquello que miden y calculan, superando el equilibrio de las cosas que programan y realizan en nivel de imposición, los hombres sólo descubren y alcanzan su verdad por gracia.

Eso significa que, en un plano, tenemos que juzgar para ser hombres. Pero si quedamos sólo en ese plano, si comparamos, discernimos, programamos, dentro de un camino racional, de lucha contra otros y de juicio, acabamos destruyéndonos. Por eso, allí donde nos cerramos, haciendo del juicio la única verdad de nuestra vida, terminamos condenados bajo el triunfo del más fuerte o bajo el peso del sistema que se impone sobre todos. Por eso postulamos y buscamos un nivel más alto de no-juicio como gracia.

- No juzgar significa contemplar en amor, porque así me contempla Dios; en su amor he nacido, en su Vida vivo. Estoy en manos de Dios y le agradezco la existencia en total des-interés y comunión con el misterio. En esa línea, la superación del juicio sólo puede vivirse en un plano de contemplación gratuita de la vida, en línea de eternidad, es decir, de resurrección, de descubrimiento de la vida como gracia.

- No juzgar supone conocer de un modo más intenso. Tomo distancia, no dejo que las cosas me agobien y por eso puedo verlas trasparentes, en un plano más alto, de intuición vital, de agradecimiento. Pase lo que pase, actúe como actúe, estoy salvado, porque en él existo y él me salva (es mi salvación, mi dimensión eterna). De esa forma, sin la angustia del hacer para ganar mi vida, puedo conocerla y conocerme en su verdad más honda.

- No juzgar implica amar de un modo gratuito. No tengo que ganar la vida para así tenerla; ni debo conservarla y tenerla para mí mismo, sino que puedo darla; no tengo que aferrarme a lo que existe, me lo han dado y puedo regalarlo. Más aún, sólo dando lo que soy puede existir, siendo en los demás, pues sólo tengo de verdad lo que doy, sólo existo en mí existiendo y siendo en los otros. Por eso, el no-juzgar no supone indiferencia sino creatividad apasionada.

Juan de la Cruz ha destacado esta experiencia: «Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en la inocencia, que no sabía qué cosa era mal, porque está tan inocente que no entiende el mal, ni cosa juzga a mal, y oirá cosas muy malas y las verá con sus ojos y no podrá entender que lo son, porque no tiene en sí hábito de mal por donde lo juzgar, habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la ignorancia (del pecado) con el hábito perfecto de la verdadera sabiduría» (Cántico Espiritual, B, 26,.14).

NOTAS

[1] En principio los salmistas no juran, simplemente cuentan a Dios la trayectoria de su vida, en comunión de amor con los demás, en gozo agradecido en esperanza de vida. Desde ese fondo salmos ha podido brotar y ha brotado la inspiración de esta palabra excelsa de Jesús: No juréis, no dejéis que os impongan desde Dios nuevas cargas, asumid y desplegad la vida como don excelso de libertad en amor… Decid lo que sois, decidlo ante Dios, en amor, el sí y el no de vuestro caminar, pues todo lo que sois es vida en plenitud de libertad y de esperanza en Dios. Así lo expongo en Comentario de los salmos, Verbo Divino, Estella 2023.

[2]Cf. J. S. Fitzmyer, Lucas II, Cristiandad, Madrid 1986, 589-626; H. Schürmann, Luca I, Paideia, Brescia 1983, 536-624. Cf. S. Schulz, Q. Die Spruchquelle der Evangelisten, TV, Zürich 1972, 146-149.D. Zeller, Die weisheitlichen Mahnsprüche, FB 17, Würzburg 1977, 161-162.

[3] Cf. J. S. Fitzmyer, Lucas II, Cristiandad, Madrid 1986, 589-626; A. Plummer, Luke, Clark, Edinburgh 1981, 178-194; H. Schürmann, Luca I, Paideia, Brescia 1983, 536-624. Según Lucas, la palabra no-juzgar (6, 37-42)es conclusión y culmen del sermón de la llanura (con las bienaventuranzas y el amor al enemigo): Sólo superando el árbol del juicio, el hombre queda en manos del árbol de la vida que es el mismo Dios. Mateo ha separado la llamada al no-juicio del contexto inmediato de Lucas (bienaventuranzas y amor al enemigo, aunque ambos temas forman parte del sermón de la llanura: cf. Mt 5, 3-11. 43-48). Para un estudio de la tradición eclesial, deberíamos comparar los textos deMt y Lc con Sant 2, 8-13, que interpreta el amor al prójimo, en línea de misericordia.

[4]Cf. Merklein,Gottesherrschaft 242; Schulz, Q, 146-149.

[5]Strack-Billerbeck, Kommentar zum NT aus Talmud undMidrasch I, Beck, München 1974, 441 no han encontrado paralelos de esta prohibición de juzgar. Pero H. Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona 1993, 255-262 ha mostrado que esta exigencia ha de entenderse como novedad judía de Jesús. Cf. V. Jankélévitch, El Perdón, Seix-Barral, Barcelona 1999; H. Jonas, El principio responsabilidad, Herder, Barcelona 1999.

[6] Sobre la diferencia entre tratado y alianza, cf. Volf, Exclusión..

[7]La proyección judicial es consecuencia del egoísmo de los hombres, que dan para recibir, que piensan que son por imponerse sobre otros.

[8]No podemos juzgar a Dios, pues jugarle implica colocarme en su lugar, pero no en línea de gracia (él no juzga), sino de envidia y deseo de dominio. Pero ese “no juicio” ante Dios no implica sumisión pasiva ante el poder de Dios, sino todo lo contrario, comunión creadora con de forma que nuestra vida sea don y regalo de vida para los demás. Al decir que no (nos) juzguemos, Jesús nos invita a superar dos actitudes que suelen ir unidas: la soberbia del que quiere convertirse en dueño absoluto, juzgando a todos los otros; y la auto-negación del que se piensa despreciable y así se auto-condena.

[9] Muchos cristianos afirman en un nivel que todo es gracia. Pero luego, de hecho, siguen juzgándose a sí mismos como si estuvieran condenados a merecer su salvación. Esta actitud es consecuencia de un orgullo larvado: el que se condena a sí mismo es porque piensa que tendría que «salvarse a sí mismos».