"El déficit democrático en una hipotética institución compuesta exclusivamente por varones"

León XIV no nos representa

“Señor Dios de todos los hombres, en algunas épocas de la historia los cristianos han transigido con métodos de intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor…Acepta nuestro propósito de buscar y promover la verdad en la dulzura de la caridad, consciente de que la verdad sólo se impone con la fuerza de la verdad misma” (Juan Pablo II, Jornada del perdón, 12/02/2000)

Al tiempo que el papa pronunciaba estas palabras, el ex Santo Oficio de Ratzinger enjuiciaba a numerosos eminentes teólogos y los relegaba al silencio o a la canónica disidencia.

Al respecto, estimo oportuna la reflexión partiendo de mis vivencias. No pretendo que todos mis lectores, ni siquiera muchos, suscriban mis apreciaciones. Basta que las conozcan. Me uno a un puñado de estudiosos. Intentamos descubrir la originaria esencia del Cristianismo, elaborado, con mayor o menor éxito, por discípulos y admiradores de Jesús. Buceamos en la “ortodoxia”, a menudo superándola. Vigilados, arrinconados, amonestados, censurados, prohibidos, castigados. Afortunadamente, ya no quemados. Algunos, los más prolíficos, con su voz o con sus escritos, serán oráculo en el Vaticano III. Así sucedió en el Vaticano II. Prefiero no aventurar nombres porque soslayaría a alguno. A largo plazo – hoy los plazos históricos se acortan - , la heterodoxia gana. En todos los campos.

Presente, el Cardenal Ottaviani. Un amplio salón tapizado de rojo. Sobre la ovalada mesa, un crucifijo de marfil y un viejo libro abierto. “Iusiurandum contra errores modernismi” (Juramento antimodernista). En latín, durante siete minutos, recité cuanto, 60 años antes, el papa San Pio X había impuesto a quien accediera a responsabilidades en la Iglesia. Pablo VI me había nombrado para el cargo de “aiutante di studio”. Ocho años dentro del Palazzo. Mi equipo - 12 funcionarios, capitaneados por Jozef Tomko, hoy cardenal – constituía la “Sezione Dottrinale”. De nosotros dependía tomar o no en consideración las denuncias sobre libros y autores presuntamente heterodoxos. Algo así como un juzgado de instrucción. Las siguientes instancias colegiadas – consultores y cardenales - tampoco merecen la calificación de independientes y solventes. Lo puse de manifiesto en varios escritos. Ahora me asombro del poder, prácticamente arbitrario, que yo tenía para derivar escritos a un proceso que conducía a la censura y a la condena. Y a su autor, a la postración, acaso a la “apostasía”. También a la notoriedad. En mirada retrospectiva, me avergüenzo. Un solo ejemplo de contrario. Las reiteradas denuncias contra Miret Magdalena eran archivadas porque yo informaba de su condición de laico. Como tal, era invulnerable por la Jerarquía. En cambio, otros muchos teólogos, con sus obras, eran objeto de examen inquisitorio y, finalmente, de sanción. Podría traer a colación tantos y tantos conocidos autores, incluso famosos autores. B. Häring, E. Schillebeeckx, H. Küng, L. Boff, Ch. Curran, G. Gutierrez, C. Floristan…

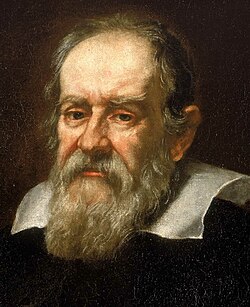

Mi vivienda estaba en la planta primera del renacentista “Palazzo del Sant'Uffizio”. Exactamente debajo, unos sótanos. Los visité. Lúgubres, húmedos, ventanucos enrejados a ras de calle. Fueron calabozo de indiciados y enjuiciados de la Santa Inquisición. Giordano Bruno y Galileo Galilei, entre otros. Los habitaron durante años, pendientes de sentencia o de su ejecución. Como sabemos, el primero, filósofo ecologista y creyente teocéntrico, defendió sus tesis incluso en la pira del romano “Campo dei Fiori”. Galileo fue condenado y encarcelado. Luego, a causa de su ancianidad y dolencias, confinado en su domicilio de Florencia. Bajo amenazas de tortura y para evitar su ejecución, se había retractado ante los inquisidores. Dicen que, después de su forzada abjuración, pronunció la famosa frase “eppur si muove” para sostener la teoría heliocéntrica de Copérnico por él desarrollada. Los fantasmas de Bruno y Galileo – y de otros, víctimas de la Inquisición- se colaban en mis nocturnas pesadillas. De día, creía ver, detrás de cada gruesa columna, catecismo en mano, a San Roberto Belarmino, “martillo de herejes”, fiel ejecutor de la Contrarreforma.

Hay que reconocer lo mucho de positivo aportado por el Cristianismo y, particularmente, por el Catolicismo. En diversos órdenes. Incluso en el espiritual. Negarlo sería injusto y ridículo. Pero, tales logros se ven seriamente oscurecidos por los históricos (o actuales) errores, delitos y crímenes, con firma católica, igualmente indiscutibles. De ellos, en mayor o menor grado, fueron (son) responsables el papa de turno, los demás obispos, el clero, las órdenes religiosas, las universidades católicas. En suma, la institución eclesiástica, la Iglesia católica. La que se proclama fundada por Jesús y única verdadera. Sorprende que tal institución haya crecido enormemente, se haya inflado, en vez de evaporarse como sucedió con instituciones hoy olvidadas. Que el “pusillus grex”, la secta de catacumbas, haya logrado abarcar el mundo occidental. Primero, por imposición imperial. Luego, por propia imposición ideológica, diplomática, política, militar, moral. Y siempre, aprovechando la inercia, pasividad, ignorancia o miedo del pueblo. A veces, también por arrimarse al poder, a la púrpura. Porque, como estima un congolés otrora mi huésped, donde está la riqueza allí deberá estar Dios. Sorprende que los “fieles”, particularmente los ilustrados, hayan obviado el aforismo evangélico “árbol bueno produce frutos buenos”. Sorprende que seres racionales, abdicando del propio criterio, hayan transigido con que “doctores tiene la Iglesia”, que “fe es creer lo que no vimos” (¡ni entendemos!), que alguien sobre la tierra puede representar a Dios y asumir sus poderes, que un ser humano es infalible, que Dios se comunica preferentemente con los poderosos (incluso delincuentes). Sorprende, particularmente, que los que se han acercado al Evangelio hayan estado tan ciegos como para dar por buenas algunas doctrinas y prácticas que contradicen el sencillo y transparente mensaje del Nazareno. Sorprende que inclusive los doctos hayan tenido por real e histórico lo que había surgido como metáfora, poesía, mito o entretenimiento literario. Uno se maravilla pensando que durante diecisiete siglos, los pueblos hayan soplado la burbuja, sin reparar en la cerrazón, la persecución, los escándalos morales, los errores institucionales, a veces incluso admitidos por la cúspide de la misma institución.

No se trata sólo de “algunas épocas de la historia”, como literalmente dijo Juan Pablo II. Tampoco es exacto decir que “los cristianos han transigido”, como minimiza el papa, echando balones fuera. El actual Vaticano, el vivido por mi, sigue anclado en el pasado. Lamenta no poder actuar con el poder de antaño. Lamenta tener que dar explicaciones y excogitar razonamientos. Lamenta verse cuestionado. Lamenta el protagonismo de la mujer. Lamenta la contestación interior y exterior. Lamenta el Concilio Vaticano II. Lamenta la pérdida de la hegemonía salvífica. Se opone a toda democratización eclesial. Añora el nacional-catolicismo de los estados, mientras reclama democracia y libertad religiosa allí donde el catolicismo es marginal. Arremete contra los teólogos y pensadores vanguardistas que desmitifican el Cristianismo “reinante” o lo equiparan a otras religiones. No soporta que piensen, que reflexionen, que cuestionen sus estructuras. Que se menoscabe su autoridad, su infalibilidad, su santidad, su poder.

Humberto Giannini, reconocido filósofo chileno, en un artículo publicado en “El Mercurio”, se une a otros autores y, particularmente, al filósofo italiano Carlo Ginzburg. La Jerarquía – dice - no sólo debe pedir perdón, sino también manifestar vergüenza profunda. Giannini va más allá. Concluye: “Los principios básicos de la Iglesia han sido siempre los mismos y no cambian con la historia”. Wojtyla invoca “épocas de la historia”. “A mí, que me registren”, viene a decir. Propone actuar ahora sabia y prudentemente. Parece como si diera un salto de siglos, admitiendo un sano paréntesis de cordura, en realidad inexistente. Insisto. Ha sido en el pontificado de Wojtyla cuando más teólogos fueron amordazados con firma de Ratzinger. La conclusión de Giannini se me antoja válida. Lamentablemente.

Me permito hacer una precisión sobre la palabra “cristianos” en Juan Pablo II y la palabra “Iglesia” de Giannini. En ambos casos, debe entenderse “Jerarquía romana”. Evitemos la ambigüedad o la reticencia. En propiedad, “cristianos” e “Iglesia” somos todos los creyentes, también los amonestados, los enjuiciados, los condenados por esa Jerarquía que pretende apropiarse en exclusiva la Iglesia de Jesús.

Es cuestión de tiempo. Cabe esperar que la “católica” institución no obstaculizará eternamente la formación del “resto”, la purificación de las comunidades evangélicas. En cualquier caso, la razón vencerá al oscurantismo. Mi optimismo surge de la reciente historia. Desde nuestro gran inquisidor Torquemada o desde el papa Sarto, autor de erróneos o/y miopes documentos (“Syllabus”, “Lamentabili”, “Pascendi”, “Sacrorum antistitum”), hemos avanzado en la senda de la racionalidad. Libertad, justicia, igualdad, democracia. Valores universales. También, evangélicos. Hoy el tsunami es más fuerte y más rápido. Los siglos se convierten en décadas. Como tal tsunami, surge de lo profundo. Avanza hacia arriba. Sin tregua. Los que moran en colinas tienen motivos para estar alerta y programar mudanza. Y las modernas instituciones civiles se alían con el terremoto. Continuarán profundizando en su laicidad. Desistirán de alentar el inmovilismo religioso por motivos ajenos a lo espiritual, tales como crecimiento, tranquilidad y dominio.

Celso Alcaina

Madrid, marzo, 2012

También te puede interesar

"El déficit democrático en una hipotética institución compuesta exclusivamente por varones"

León XIV no nos representa

"La magia no suele funcionar"

Inútil oración por el Papa

"¿Puede haber algo más esotérico que la resurrección de Jesús o la virginidad de María?"

Esoterismo

Raza, sexo, género, religión, opinión, minusvalía, posición económica... son base de la discriminación actual

Desiguales desde siempre

Lo último

Volver a la humildad de la ceniza

Discernir: ¿Carnaval o cuaresma? Para estos tiempos nuestros

Comentario a las lecturas del 1er domingo de Cuaresma A

Todo listo para comenzar

Serie 3 de marzo 50 años. El clero al lado de los trabajadores

Sacerdotes vascos en primera línea de la lucha obrera. Una iglesia “cercana, compasiva y encarnada” en el mundo del trabajo