Muchos son los llamados y pocos los escogidos

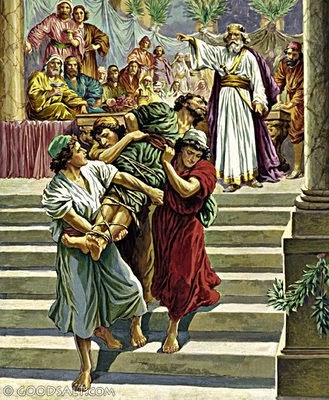

Este rumboso título de máxima responde a la parábola del banquete nupcial (Mt 22,1-14), objeto del evangelio de este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario Ciclo A. Parábola, por cierto, entreverada de rasgos alegóricos significando que el rey es Dios y el banquete de bodas la felicidad mesiánica, ya que el hijo del rey es el Mesías. Parábola, por otra parte, en la que, siguiendo por la senda alegórica, los enviados son los profetas y los apóstoles, en tanto que los invitados que hacen caso omiso de ellos o los ultrajan son los judíos. En cuanto a los llamados de los caminos, son los pecadores y los paganos. Y el incendio de la ciudad, la ruina de Jerusalén.

Sucede que, a partir del v.11, la escena cambia y se trata ya del Juicio final. Según ciertos exégetas y analistas, san Mateo habría combinado dos parábolas: una, análoga a la de Lucas 14,16-24 (la de los invitados que se excusan); y otra, aquélla cuya conclusión se encuentra en los vv.11s: el hombre que responde a la invitación ha de llevar vestido de bodas; las obras de justicia deben acompañar a la fe.

La sentencia muchos son los llamados, pero pocos los escogidos podría corresponder a la primera parte de la parábola más que a la segunda. No se trata de los elegidos en general, sino de los judíos, los primeros invitados. Quede claro que la parábola no dice, aunque tampoco lo excluya, que algunos «pocos» de entre ellos hayan respondido y hayan sido elegidos (cf. Mt 24,22): se trataría de los que, entre los judíos, son llamados a entrar en el Reino de Dios: o sea, el «pequeño Resto» [de Israel] (cf. Is 4,3; Rm 11,5-7).

A juicio de san Agustín de Hipona la máxima de marras «indica claramente quiénes en este banquete son tales que serán llevados al otro banquete al que no tendrá acceso ningún malo», y en cuanto al vestido nupcial, «sin duda, es aquel vestido que sólo poseen los buenos, los que han de quedar en el banquete, los que quedarán para el banquete al que ningún malo tendrá acceso, los que han de ser conducidos a él por la gracia del Señor. Esos son los que tienen el vestido nupcial. Busquemos, pues, hermanos míos –resume concluyente--, quiénes entre los fieles tienen algo que no poseen los malos; eso será el vestido nupcial» (Sermón 90, 4-5).

El banquete de bodas es una imagen bíblica. Las comidas tenían una importante función social. Por eso el estatus de una persona podía medirse muy bien por la gente que frecuentaba su mesa… Dicho banquete sirve para resaltar el carácter gratuito y misterioso del amor de Dios a su pueblo. De ahí que rechazar la invitación fuera casi un agravio a quien invitaba.

En la primera lectura de hoy, la sagrada liturgia echa mano del profeta Isaías (25, 6-10) para adentrarnos adecuadamente en el sentido de la parábola del Evangelio. Habla el profeta, nótese bien, del festín divino para describir la afluencia de los pueblos a Jerusalén como a un inmenso banquete. Y lo hace de tal suerte que, a partir de este texto, la idea de un banquete mesiánico se hace corriente en el judaísmo y vuelve a comparecer en el Nuevo Testamento, v.gr. Mt 22, 2-10 [o sea, el pasaje de hoy], y Lc 14,14,16-24. El profeta, pues, vaticina que Dios preparará un banquete mesiánico con manjares enjundiosos y vinos generosos, de solera, y enjugará las lágrimas de todos los rostros.

La sagrada liturgia da un paso adelante y trae, como lectura interleccional, el salmo 23 (22) acerca del Buen Pastor, cuya solicitud divina por los justos describe bajo la doble imagen del pastor (vv.1-4) y del huésped que ofrece el banquete mesiánico (vv.5-6). Salmo, por lo demás, aplicado tradicionalmente a la vida sacramental, especialmente al Bautismo y a la Eucaristía.

La segunda lectura se compone de un fragmento de la carta de san Pablo a los filipenses (4,12-14.19-20), por donde podemos saber que el Apóstol se abstuvo siempre de aceptar remuneraciones, por legítimas que ellas fueran, de sus comunidades. Sólo exceptuó a sus queridísimos filipenses. Hay en este fragmento, además, una frase paulina especialmente merecedora de piedra blanca: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» (v.13). Dicho brevemente, «en Cristo».

Confesión esta, como se ve, de dulces armonías motivadas por la fe del Apóstol y por una honda cristología rebosante de infinita providencia. A semejanza de Pablo, el creyente lo puede todo en Aquel que le habita, le transforma y le fortalece. Frente al filósofo estoico, Pablo busca y encuentra las fuerzas en Jesucristo. Es Cristo quien le sostiene, quien le proporciona la libertad interior, quien le hace fuerte a él, humanamente tan débil.

Finalmente la sagrada liturgia, vuelta al banquete mesiánico de Isaías, propone el fragmento evangélico del caso (Mt 22,1-14). El banquete está abierto a todos, se exige sólo aceptar la invitación y llevar el vestido nupcial. El mensaje de san Mateo a su comunidad sería este: Dios ha llamado a todos a participar en el banquete del reino, pero sólo serán admitidos aquellos que hayan respondido a la invitación cambiando su estilo de vida.

Escribe Benedicto XVI en la Deus caritas est (25.12.2005): «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva» (DCE n.1). Esa Persona no es otra que el Señor, quien nos invita a la fiesta de bodas que celebramos en la fe cada domingo y que estamos llamados a celebrarla cada día en la vida.

La Eucaristía, por tanto, es la real anticipación de aquella «fiesta de bodas» o banquete escatológico y definitivo. La comunión plena con Dios, a la cual serán llamados los salvados al fin de los tiempos, está anticipada por vía neumática en el hoy de la fe: el Espíritu Santo nos permite gustar, en el banquete eucarístico, las inefables dulzuras del «banquete celestial», que tiene su razón de ser en la Cruz y Resurrección de Cristo.

Para ser admitidos a estas «fiestas de bodas», la eucarística y la escatológica, es preciso llevar el traje de fiesta: estar revestidos de Cristo. El primer modo para ser revestidos de Cristo es sacramental, por medio del Bautismo. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: «El Señor mismo afirma que el Bautismo es necesario para la salvación (cf. Jn 3,5). Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones (cf. Mt 28, 19-20; cf. DS 1618; LG 14; AG 5). El Bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento (cf. Mc 16,16). La Iglesia no conoce otro medio que el Bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna» (CEC n.1257).

Revestirse de Cristo significa, además, hacerlo de aquellas virtudes, humanas y cristianas, naturales y sobrenaturales, fruto maduro de la justa cooperación entre libertad del hombre y gracia, y que estamos llamados constantemente a cultivar, para poder ser dignamente admitidos en la «fiesta de bodas».

Escribe san Pablo del diseño de Dios a los efesios: «En él –o sea Cristo– (Dios) nos ha elegido antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor» (Ef 1,4). En el centro del diseño divino está Cristo. Pablo da la razón escribiendo a los colosenses: «pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud» (Col 1,19). Expresión, por cierto, difícil de interpretar: muchos ven en ella indicada la plenitud de la Divinidad como en 2,9. Aquí, sin embargo, y según otros exégetas, dado que los vv.15-18 han establecido ya la condición divina de Cristo, estaría aludiendo, más bien, a la idea muy bíblica del Universo «lleno» de la presencia creadora de Dios. Pablo entiende que la Encarnación, coronada por la Resurrección, ha puesto a la naturaleza humana de Cristo no sólo a la cabeza del género humano, sino también de todo el universo creado, asociado en la salvación, como lo había estado en el pecado. Pero no perdamos de vista el banquete.

Dios nos invita a sentarnos a su mesa, esto es indudable, pero con una exigencia: poner de nuestra parte lo que corresponda para no desentonar en la fiesta, esto es, llevar el traje de gala, el de la gracia divina. San Pablo exhortaba a los cristianos a revestirse de la misma vida de Cristo, a tener sus mismas actitudes y los mismos sentimientos. Únicamente así podremos llevar el verdadero traje de fiesta, el que llevaron, llevan y llevarán los hombres de fe. De ahí la pregunta del asombro: ¿Cómo es posible que este comensal haya aceptado la invitación del rey sin ponerse, al entrar en la sala del banquete, el vestido de bodas? Y sobre todo: ¿Qué vestido de bodas es este? Algunos Padres de la Iglesia se ocuparon pastoralmente del tema.

Dispuesta la mesa del Señor para cuantos quieran asistir de punta en blanco, habrá que examinar si llevamos atuendo de gala o no. Invitados buenos y malos se hallan presentes en esta fiesta, y quienes se eximan de ir a ella son unos desconsiderados, pero tampoco todos los que entraron son buenos (Agustín).

La generosidad de Dios con los creyentes puede compararse a un banquete de bodas. El Padre celebra una boda, uniendo a la Iglesia con su Hijo a través del misterio de su Encarnación. El banquete está dispuesto, pero algunos de los comensales no son dignos. Esto representa a la Iglesia de este tiempo, en la que se halla presente el mal junto con el bien, para ser únicamente separados en el juicio final (Gregorio Magno).

El apropiado traje de bodas es la caridad, que procede del corazón puro. No es el bautismo como tal, sino el amor que procede de un corazón limpio, una conciencia sana y una fe sincera (Agustín). Es lo que nuestro Creador poseía cuando acudió a la boda para unir a la Iglesia consigo mismo. Entretanto, antes del juicio final, buenos y malos coexisten en la Iglesia (Gregorio Magno). Todos somos invitados a ser comensales del Señor, a entrar con la fe en su banquete, pero debemos llevar y custodiar el vestido de bodas, la caridad, vivir un profundo amor a Dios y al prójimo.