Apartheid colombiano: ¿Por qué Colombia tiene miedo de la segregación denunciada por el Relator De Schutter?

El relator ha escandalizado el establishment colombiano denunciando racismo, segregación y apartheid estructural

"Ante la FAO, el Papa León XIV calificó el uso del hambre en conflictos como 'crimen de guerra' y pidió no ser indiferentes ante los 673 millones de personas que no comen lo suficiente cada día"

"La segregación denunciada por el Relator De Schutter durante el séptimo examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC ha escandalizado al establishment colombiano"

"El pasado mes de septiembre Colombia presentó su examen de derechos sociales, en dónde la sociedad civil y la Defensoría presentaron sus informes"

"Es preocupante que la Defensoría del Pueblo, ONU y 150 ONG de la sociedad civil PCDHDD, nunca han denunciado la segregación y apartheid colombiano…, sin mencionarla en sus informes periódicos"

"¿Qué ocurre?"

Ante la FAO, el Papa León XIV calificó el uso del hambre en conflictos como “crimen de guerra” y pidió no ser indiferentes ante los 673 millones de personas que no comen lo suficiente cada día. Advirtió que los recortes de ayuda internacional pueden dejar a 13,7 millones al borde de la hambruna extrema. Instó a reforzar la solidaridad global, defender el multilateralismo y revisar los estilos de vida ante la desigualdad creciente.

Ante la FAO el Papa Prevost destacó que “es necesario movilizar todas las energías disponibles con espíritu de solidaridad, porque nadie en el mundo carezca de los alimentos necesarios, tanto en cantidad como calidad”, destacó en Roma. Reiteró también la importancia del multilateralismo frente a las “tentaciones dañinas que tienden a manifestarse como autocráticas” y de escuchar la demanda de los países pobres sin imponerles “soluciones elaboradas en oficinas lejanas”.

“En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza vida, permitir que millones de seres humanos vivan y mueran golpeados por el hambre, es un fracaso, un extravío ético, una culpa histórica", concluyó Papa León XIV.

Durante su intervención en la FAO, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó los resultados del Gobierno de Colombia en materia de Reforma Agraria y sustitución de cultivos ilícitos. En el encuentro, la titular de la cartera agropecuaria dijo que “este Gobierno asumió con decisión la Reforma Agraria. Se han gestionado más de 700.000 hectáreas al Fondo de Tierras en el marco del Acuerdo de Paz. Además, entregamos más de 1.700.000 hectáreas a pueblos indígenas, comunidades negras y campesinos, permitiéndonos desarrollar la economía agropecuaria”.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino agregó que “podemos todos, en el mundo, avanzar en la construcción de sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles, con el fin de lograr resultados efectivos frente a la lucha contra el cambio climático y la crisis que atraviesan las democracias. Resaltamos el poderoso mensaje del Papa León XIV ante la FAO sobre la lucha contra el hambre, una causa que sigue siendo un desafío urgente para Colombia y el mundo. Desde la “Revolución por la Vida”, creemos que entregar la tierra a quienes la trabajan, proteger los suelos rurales y dignificar a quienes los cultivan es la base para luchar contra el hambre y construir un futuro con justicia social y alimentaria”, concluyó la ministra Carvajalino, confirmando la perspectiva de Papa Francisco sobre los derechos 3T-Tierra, Trabajo, Techo.

Gobierno nacional comprometido con las recomendaciones de la ONU sobre Desc

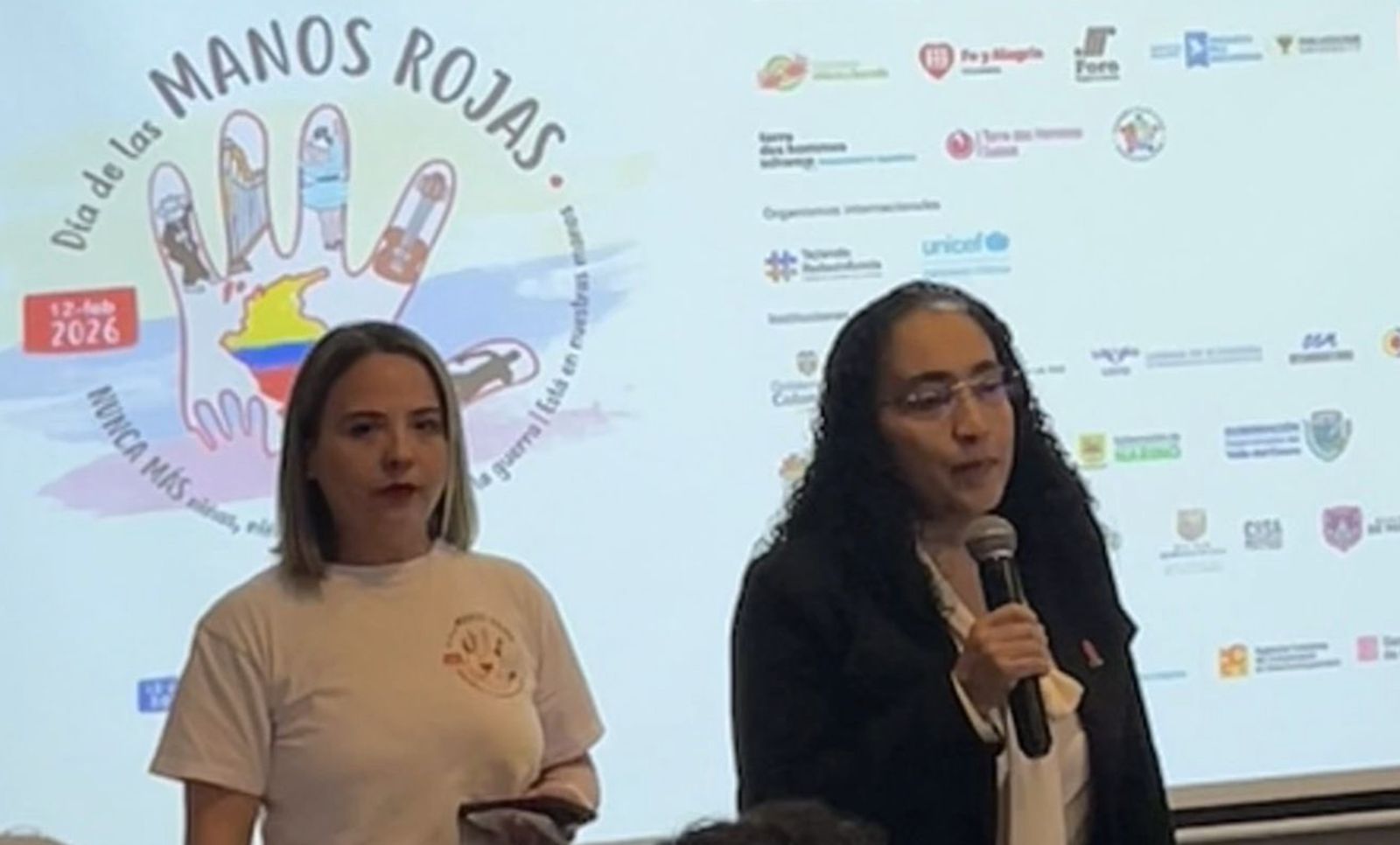

En audiencia defensorial organizada en conjunto con la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), el Gobierno colombiano ha presentado el pasado 16 de octubre de 2025, avances en su gestión y se compromete con las recomendaciones presentadas por el comité DESC de Naciones Unidas.

El pasado mes de septiembre Colombia presentó su examen de derechos sociales, en dónde la sociedad civil y la Defensoría presentaron sus informes.

Al respecto Aura Rodríguez, secretaria técnica de la red de 150 ONG coordinadas en la PCDHDD, ha señalado que “la delegación gubernamental colombiana, encabezada por el embajador ante la ONU en Ginebra, destacó los esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, políticas agrarias, género y programas sociales evidenciados en la gestión del actual gobierno. Sin embargo, el examen estuvo marcado por vacíos sustantivos de información y la ausencia de ministerios claves como Salud, Educación, Hacienda, así como Departamentos Administrativos como Planeación Nacional, Prosperidad Social y Estadística lo que limitó la capacidad de respuesta estatal frente a los cuestionamientos del Comité Desc de la ONU. El Comité insistió en la falta de respuestas claras en áreas fundamentales para la garantía de los DESC, como discapacidad, acceso al agua, salud sexual y reproductiva, educación inclusiva, consulta previa, libre e informada, progresividad tributaria y empresas y derechos humanos. Las preguntas del Comité evidenciaron además la falta de enfoques de equidad de género y étnico en el diseño de las políticas públicas en las áreas mencionadas.

Asimismo, manifestó preocupación por los efectos de estas falencias en personas defensoras de los derechos económicos, sociales y culturales, ambientales, de comunidades étnicas, mujeres, y en la persistencia de brechas de género y desigualdad, especialmente frente al trabajo de cuidado y las desigualdades entre lo urbano y lo rural, que siguen limitando el acceso efectivo a derechos en los territorios”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, compromete al Estado a adoptar medidas eficaces y progresivas para la plena realización de estos derechos y a rendir informes periódicos ante las Naciones Unidas.

El análisis del periodo 2019–2025 evidencia transformaciones sociales y económicas marcadas por las movilizaciones del 2019 y 2021, la pandemia del covid-19 y los cambios políticos recientes con el primer gobierno progresista en 200 años de independencia.

La Defensoría del Pueblo (liderado por primera vez por una mujer desde la nueva constitución de 1991) valora avances como las reformas laboral y pensional, la creación del Sistema Nacional de Cuidado y las reformas constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección y a la alimentación adecuada como un derecho humano. Sin embargo, persisten retos en materia de pobreza, informalidad laboral, brechas de género, desigualdad territorial y acceso equitativo a salud, educación y a una vivienda digna.

Entre 2020 y 2024, la pobreza monetaria se redujo del 43,1% al 31,8% y la pobreza extrema, del 17,3% al 11,7%. No obstante, persisten brechas territoriales que afectan particularmente a departamentos como Chocó, La Guajira, Sucre y Caquetá.

La Defensoría también alerta sobre “la crisis estructural del sistema de salud, las brechas en la educación pública y privada y la preocupante situación de las personas defensoras de derechos humanos, con 1.488 asesinatos registrados entre 2016 y 2024”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Por primera vez en los últimos 20 años, un centenar de líderes sociales ha dialogado por seis horas (desde la 8am hasta 2.30pm) con varios viceministros y funcionarios de alto nivel del Gobierno del Presidente Petro, como el ministerio del Interior, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Unidad de Restitución de Tierras, Asomunicipios y Asodepartamentos.

Al respecto Aura Rodríguez, secretaria técnica de la red de 150 ONG coordinadas en la PCDHDD, he subrayado que “Cada una de estas instituciones presentó un reporte de acciones que vienen desarrollando en materia de garantía de los DESCA. Destacándose la adopción de medidas para la implementación del acuerdo de paz referido en especial a la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, los avances en el programa de restitución de tierras y la creación de nuevas entidades territoriales para campesinos y campesinas. Las medidas adoptadas en materia presupuestal para garantizar el derecho a la salud y la educación. La adopción del sistema nacional del cuidado. La actualización de datos en materia alimentaria con el llamado a desarrollar la Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN). Las medidas adoptadas para frenar la deforestación asegurando la participación de comunidades en los territorios más afectados por este fenómeno. El impulso a reformas sociales en materia laboral, seguridad social y salud, así como los esfuerzos para aumentar los presupuestos de las entidades territoriales y garantizar la presencia institucional en los territorios históricamente excluidos.

Valoramos positivamente la participación de las instituciones que se hicieron presentes durante la audiencia, siendo esta una muestra del compromiso de cara al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de la ONU”, ha concluido Aura Rodríguez.

Avances de las reformas en la perspectiva de Papa Francisco sobre los derechos 3T-Tierra, Trabajo, Techo

Durante la audiencia, el ministro (e) de agricultura Jorge Moncaleano ha destacado en su intervención leída (un poco monótona) que “En materia de Reforma Rural Integral y desarrollo rural, Colombia ha dado pasos decisivos en la garantía del derecho a la tierra y a un nivel de vida adecuado, en cumplimiento de este Pacto Internacional y del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado ha adquirido más de 600.000 hectáreas para el Fondo de Tierras y ha entregado 258.251 hectáreas con carácter redistributivo a 73.463 familias campesinas y étnicas, además de formalizar 1,7 millones de hectáreas, fortaleciendo la seguridad jurídica rural.

Estas medidas vinculan el acceso a la tierra con la productividad y la sostenibilidad ambiental, garantizando inclusión y equidad territorial. En paralelo, se avanza en la implementación de la Jurisdicción Agraria, para resolver de manera especializada los conflictos rurales, y en el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección, avanzando hacia la integralidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito rural. Estos logros obedecen a una implementación más robusta, articulada y territorializada, con enfoque de género, étnico y de participación”.

En el pasillo de la audiencia defensorial, he hablado personalmente con la joven funcionaria y defensora de derechos humanos, Lizeth Montero que ha representado (con su pasión y juventud) la Ministra de agricultura Carvajalino en el examen de la ONU sobre Desc en Ginebra el pasado 11 de septiembre: “Al inicio de mi intervención en Ginebra resalté que en Colombia, adelantamos la estrategia más ambiciosa en materia de política redistributiva de tierra. En nuestro país avanza una “Revolución Por La Vida”, que es nuestra Reforma Agraria, como meta y propósito para la implementación del Acuerdo Final de Paz y el cumplimiento de nuestros compromisos como Estado firmante del Pacto Internacional Desc.

En términos del fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria, el esfuerzo se refleja en resultados de cara al reconocimiento de las territorialidades de los pueblos y comunidades. Logramos 1.090.754 hectarias en la titulación y reconocimiento de derechos territoriales de pueblos y comunidades étnicas y la posibilidad de haber reconocido 14 Zonas de Reserva Campesina. Tenemos hoy en Colombia un récord en la producción agrícola que representa un notable incremento y que logra llegar al 2024 con un total de 33,9 millones de toneladas en producción, que permite evidenciar el crecimiento sostenido de varios de nuestros productos emblemáticos como el arroz, los frutales, la yuca, las hortalizas, el plátano y el café", manifestó al cierre de su intervención Lizeth Montero.

La joven funcionaria y defensora de derechos humanos, Andrea Celi que ha representado (con su pasión y juventud) el joven ministro de educación (y ex líder estudiantil) Daniel Rojas Medellín, ha subrayado que “En educación preescolar, básica y media, el Sistema General de Participaciones pasó de $45,3 billones en 2022 a $63,1 billones en 2025, fortaleciendo la planta docente y ampliando cobertura en territorios históricamente excluidos. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) incrementó su inversión en 28 %, alcanzando una cobertura del 80,3 % y, por primera vez, garantizó alimentación durante recesos escolares con 2,5 millones de canastas entregadas entre 2022 y 2025, con el compromiso de convertirlo en política de Estado para mejorar nutrición y permanencia escolar.

Se fortaleció la gratuidad con cobertura del 97 % (902.000 estudiantes en 2025), se logró una matrícula récord en 2024 de 2,5 millones de matriculados y las Instituciones de Educación Superior Públicas aumentaron significativamente los recursos para su funcionamiento, pasando de $9 billones en 2022, a 11,9 billones en 2025. La decisión de invertir en la alfabetización a través de educación informal (en los barrios populares y veredas rurales), y de formalizar miles de maestros/as, son decisiones estratégicas como ente protector, de trabajar en la prevención del reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos armados ilegales (solo 800 niños/as indígenas reclutados en el Cauca ha denunciado el CRIC) y por eso la voz de los niños y niñas debe ser prioritaria también en las mesas de dialogo con disidencias y guerrillas”, ha concluido Andrea Celi.

Jaime Hernán Urrego, viceministro de Salud Pública y protección social, ha evidenciado que “entre 2022 y 2024, Colombia logró una reducción sostenida del Índice de Pobreza Multidimensional, pasando de 12,9 % a 11,5 % a nivel nacional, con mejoras en zonas urbanas y un descenso más acelerado en áreas rurales.

En materia de salud, en el marco de la atención primaria, la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud alcanzó el 99,3 % a junio de 2025, incorporando a más de un millón cien mil migrantes venezolanos mediante afiliación de oficio, interoperabilidad de datos y búsqueda activa, priorizando a gestantes, primera infancia y víctimas de violencia sexual. A su vez, mediante la priorización de la Política Nacional de Salud Mental 2025–2034, el Estado ha asumido un compromiso de fortalecer la atención psicosocial, la protección social y la promoción de entornos laborales saludables, consolidando un enfoque integral que vincula salud, bienestar y desarrollo humano sostenible.

La aprobación de la Reforma Laboral en Colombia fortalece las protecciones para poblaciones históricamente vulneradas como campesinos, mujeres, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y trabajadores domésticos. Dicha reforma incorpora medidas con enfoque de género contra la violencia y la discriminación, promueve la igualdad salarial, impulsa la formalización en sectores rurales e informales y reduce jornadas laborales. Estas disposiciones se complementan con la reforma al Código Procesal del Trabajo para garantizar protección frente a modalidades de discriminación, una reforma pensional que amplía las modalidades de cobertura y la ratificación de los Convenios 190 y 156 de la OIT, alineando la legislación con los más altos estándares internacionales.

Estos avances se reflejan en un mayor acceso al empleo para poblaciones tradicionalmente excluidas — alcanzando una tasa de ocupación del 61% de población indígena y una tasa global de participación del 64.7% en población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera —así como en la reducción de la brecha salarial de género del 12,6 % en 2019 al 7,6 % en 2024, gracias a las leyes de equidad salarial y contra la violencia y el acoso sexual”, ha concluido el viceministro Urrego.

¿Porque Colombia tiene miedo de la segregación denunciada por el Relator De Schutter durante el séptimo examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC?

Tras su visita a Colombia en septiembre de 2024, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos y profesor de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) ha escandalizado el establishment colombiano denunciando racismo, segregación y apartheid estructural y en su informe presentado en junio de 2025, que ha reconocido muchos aportes de la sociedad civil, y también del Observatorio sobre las Américas SELVAS (Milano).

“Creo que muchas personas entienden que el conflicto armado genera pobreza, por ejemplo, porque en las zonas controladas por grupos ilegales se imponen confinamientos, vacunas, y los grupos dificultan la llegada de servicios públicos e inversores privados a las comunidades. Lo que es menos comprendido es que la pobreza es una causa del conflicto porque cuando los jóvenes no tienen perspectivas económicas, se ven tentados a unirse a grupos armados, son blancos fáciles. Creo que el país enfrenta un círculo vicioso y estoy convencido de que la paz que el Gobierno intenta alcanzar al negociar con grupos armados no es alcanzable si el país no se da cuenta de que se debe invertir más en la gente y en cerrar las brechas entre ricos y pobres.

¿Cómo romper ese círculo vicioso? Ese es el récord mundial, Colombia es el país con la movilidad social más débil del planeta.

Recomiendo abordar la segregación entre la sociedad colombiana, hoy en día los programas sociales básicamente crean divisiones dentro del país y eso explica por qué la movilidad social es tan débil, encontramos que se necesitan 11 generaciones para que las personas de bajos ingresos tengan las mismas oportunidades de alcanzar el ingreso medio en Colombia. Ese es el récord mundial, Colombia es el país con la movilidad social más débil del planeta.

Es porque los programas sociales se basan en dos herramientas, uno es el estrato, que divide los barrios entre el 1 y el 6 en función de los niveles de ingresos de las familias, y la otra herramienta es el Sisbén. Ambos sistemas se han convertido en un obstáculo para una focalización eficaz y han alimentado la aporofobia y estereotipos negativos sobre la gente pobre.

El sistema de estratificación lleva a una situación en la cual los hogares con bajos ingresos rara vez interactúan con los más ricos, como resultado, los niños que nacen en hogares pobres solo tienen conexiones dentro de su grupo social, no se les anima a seguir estudiando, solo pueden soñar con profesiones como las de sus padres o sus vecinos, así, el sistema de estratos alimenta una forma de apartheid social. Lo mismo pasa con el Sisbén, a los más pobres se les percibe como subsidiados por los más ricos y, por lo tanto, son considerados con menos respeto. Creo que estos sistemas son muy problemáticos y es posible alcanzar una mejor focalización con un abordaje menos estigmatizante y evitando seguir en esta división artificial de clases sociales.

¿Cómo cambiar nuestro sistema de estratificación? Es un desafío enorme desarrollar un registro funcional y confiable, pero creo que es la contribución más importante que podría hacer el Gobierno para abordar la pobreza en el país.

Sí y el gobierno está pensando en un Registro Universal de Ingresos que permitiría focalizar la ayuda en los hogares que necesitan apoyo basado en su patrimonio. Es un desafío enorme desarrollar un registro funcional y confiable, pero creo que es la contribución más importante que podría hacer el Gobierno para abordar la pobreza en el país, porque permitirá una mejor focalización de programas sociales, desegregará a la población y reducirá los efectos estigmatizantes de la estratificación”, ha señalado el relator ONU, Olivier De Schutter.

En la audiencia defensorial del pasado 16 de octubre de 2025, a las 8.15am, he recordado a Carlos de La Torre, que desde hace 10 años representa el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los derechos humanos en Colombia, lo que decía el relator ONU, Olivier De Schutter: “Es Imposible la paz en Colombia si persiste segregación social”.

Es preocupante que la Defensoría del Pueblo, ONU y 150 ONG de la sociedad civil PCDHDD, nunca han denunciado la segregación y apartheid colombiano…, sin mencionarla en sus informes periódicos.

La lucha en contra de la segregación y racismo de la Lideresa indígena Sandra Chindoy, la primera presentadora indígena en la televisión pública nacional

La lideresa indígena Sandra Chindoy, la primera presentadora indígena en la televisión pública nacional de RTVC, me ha explicado que significa su lucha de emancipación en contra de la segregación y del racismo estructural, cuando en septiembre de 2025, la he acompañado en un debate sobre “los discursos de odio”, durante el Festival Internacional de cine de derechos humanos en Bogotá.

La periodista indígena Sandra Chindoy es objeto de una grave amenaza de muerte a través de una imagen digital manipulada en mayo de 2025, intensificando una preocupante serie de intimidaciones y ataques sistemáticos contra ella y el Sistema de Medios Públicos. La amenaza se materializó mediante una imagen difundida en plataformas digitales, donde aparece el rostro de Chindoy intervenido gráficamente con equis sobre los ojos y una marca simulada de “tiro de gracia” en la frente, sumado al mensaje “Lástima lo de doña Sandra «Chanda»”, haciendo alusión burlona a su apellido e insinuando su asesinato.

Una de las amenazas más recientes se había producido el pasado 29 de abril, luego de que la comunicadora expresara su rechazo frente al uso del término “indiamenta” como insulto en un video viral. Como respuesta, el usuario "Jorge Ivan Gomez var" (@jigomezhgc), quien suele compartir trinos del expresidente Álvaro Uribe y políticos afines, publicó: “Plomo es lo que hay que darle a estos indígenas”.

Además de estas amenazas directas, Chindoy ha sido blanco de campañas de estigmatización. Uno de los casos más visibles fue en septiembre de 2024, cuando publicó información sobre un presunto acto de corrupción en la Alcaldía de Bogotá. Dicha publicación provocó una respuesta del concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, quien la acusó de desinformar. Esto desencadenó una oleada de comentarios racistas en su contra.

La senadora indígena miembro del Cric-Cauca, Aida Quilque, presidenta de la Comisión de Paz del Senado, ha denunciado que “la periodista y presentadora Sandra Chindoy es un referente de las nuevas generaciones y un ejemplo para las juventudes indígenas de Colombia. Por eso, en un país que protege el derecho a la libertad de prensa, resulta deplorable que nuestra compañera sea víctima de machismo y racismo por cuenta del concejal Briseño y opositores del gobierno que están inconformes con su excelente trabajo. ¡Basta ya de deslegitimar el trabajo de las mujeres indígenas y de atacar a nuestras comunidades ancestrales!”.

La narrativa de Sandra Chindoy se ancla en la vereda Machindinoy, municipio de Sibundoy, Putumayo, un territorio donde la belleza del paisaje contrastaba con la crudeza de la realidad social. Su infancia, como ella misma la describe, estuvo profundamente marcada por el recrudecimiento de una violencia multifactorial que se traducía, inevitablemente, en una pobreza asfixiante. «Mi infancia, digamos, es bien interesante. Porque recuerdo en ese momento hubo un recrudecimiento de la violencia en el Putumayo que se refleja con pobreza», me explicò. No se trataba de un conflicto lejano, sino de una amenaza palpable y cotidiana. «Habían paros de guerrillas, de paramilitares, había lo que se denominaba la limpieza social donde, pues, solo uno escuchaba las balas en la noche y al otro día ya la noticia de algunos cuerpos de compañeros y compañeras que aparecían por allí».

Este entorno hostil imponía un estado de sitio económico para las familias más humildes. Su madre, una dedicada artesana, y su padre, un agricultor que trabajaba como jornalero, luchaban día a día por el sustento. La escasez era una constante. «Lo que viví fue desde muy pequeña esa la desigualdad, el no tener que comer o que mi mamá nos enviaba a la tienda a pedir fiado, pues el arroz, las papas, las lentejas», confiesa con una honestidad que desarma.

Esta situación la empujó a asumir responsabilidades. Con apenas nueve o diez años, Sandra ya era una trabajadora. Sus manos infantiles aprendieron a tejer las artesanías de su cultura y a labrar la tierra en los jornales de siembra de fríjol y maíz, no como una opción, sino como una necesidad imperiosa para que su familia pudiera comer. «Eso hizo que, pues, desde muy pequeña de alguna manera creo que esas situaciones a uno lo van volviendo independiente», reflexiona.

La calle también fue su escuela. En uno de los relatos más vívidos de su niñez, recuerda cómo junto a su hermano menor, Jaime, salía a vender las hortalizas que su madre cultivaba. «Yo vendía repollo, cilantro que sembraba mi mamá, vendíamos en la plaza de mercado y vamos con mi hermano menor a las calles a venderlo».

«Todas esas situaciones de vulnerabilidad, pues a mí me llevaron a tomar decisiones y a empoderarme y a formarme como lideresa social. Creo que eso es lo que ha trazado mi vida».

Si la adversidad forjó su carácter, la inspiración tuvo un nombre propio: su madre. A pesar de que en su hogar «a veces casi que no había comida», ella nunca abandonó su rol como líder comunitaria.

Fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de Machindinoy, una vereda estigmatizada y marginada, conocida popularmente como «la vereda de los chicheros y ladrones» por su pobreza y el abandono estatal.

Lejos de amilanarse por el estigma o por sus propias carencias, su madre personificó la lucha por la dignidad colectiva. «Ella no dejaba de hacer gestiones, por ejemplo, en la alcaldía para que el alcalde les donara volquetas de arena para hacer las mingas y arreglar las vías, o no dejaba nunca de hacer gestiones ante la empresa de energía para el tema del alumbrado público».

Este ejemplo indeleble le enseñó a Sandra una de las lecciones más importantes de su vida. «Uno tiene que luchar por las causas colectivas».

“Empecé a trabajar desde los 8 años, en la vereda rural Machindinoy, vendiendo repollos y cilantro, conozco desde mi niñez la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Crecí sin privilegios y entendí que las nuevas generaciones si podemos cambiar nuestra realidad y la de otros.

Mi historia es de una mujer que como miles de jóvenes nací sin oportunidades en Putumayo (amazonia colombiana) por lo que trabajé desde niña para estudiar, profesionalizarme y hacer mi posgrado. La extrema derecha, con sus oligarcas y clanes políticos, no quiere la emancipación del pueblo, quieren los pueblos indígenas, campesinos y afro, sumisos. Cuando levantamos la cabeza, con nuestros procesos colectivos de resistencia y emancipación, la derecha nos responde con discursos de odio que nosotras no aceptamos”, concluyó la lideres indígena Sandra Chindoy.

*Cristiano Morsolin, investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007). Es comentarista invitado por los mass-media internacionales: SIR-Servizio Informazioni Religiose (Vaticano), Religión Digital (Madrid), Cipsi (Roma), Vita (Milán), Corporación Latinoamericana Sur (Bogotá).. Su último libro: “Nunca Mas Estado Genocida. El boicot europeo en contra de las armas y de las mafias de Colombia” (Ediciones Antropos, 2023, comentario final del Cardenal Michael Czerny).