Michael Moore: "En la cruz, la fe de Jesús se hizo grito; por eso, también la nuestra puede serlo. Nos es lícito gritar"

El camino de fe a la luz (y las sombras) del misterio pascual

"La cruz es escándalo porque es muerte; porque es muerte de un inocente; y porque ese inocente era el Hijo de Dios"

"La cruz de Jesús o es el fin de toda teología o es el comienzo de una teología nueva y radicalmente cristiana, más allá del ateísmo y del teísmo que piensan a Dios en simple correspondencia y continuidad con el hombre"

"La teología no puede explicar exhaustivamente el mal -visto en su hondura abismática es un mysterium iniquitatis- que el viernes santo se despliega, insolente, desde la cruz"

"Saber permanecer en la crisis. Sin tremendismo, pero con el realismo de la fe: sólo así se puede calibrar la hondura del drama de la soledad, verdadero 'espacio de irredención del hombre moderno'"

6. Cuando la fe se hace grito: el fracaso de la cruz

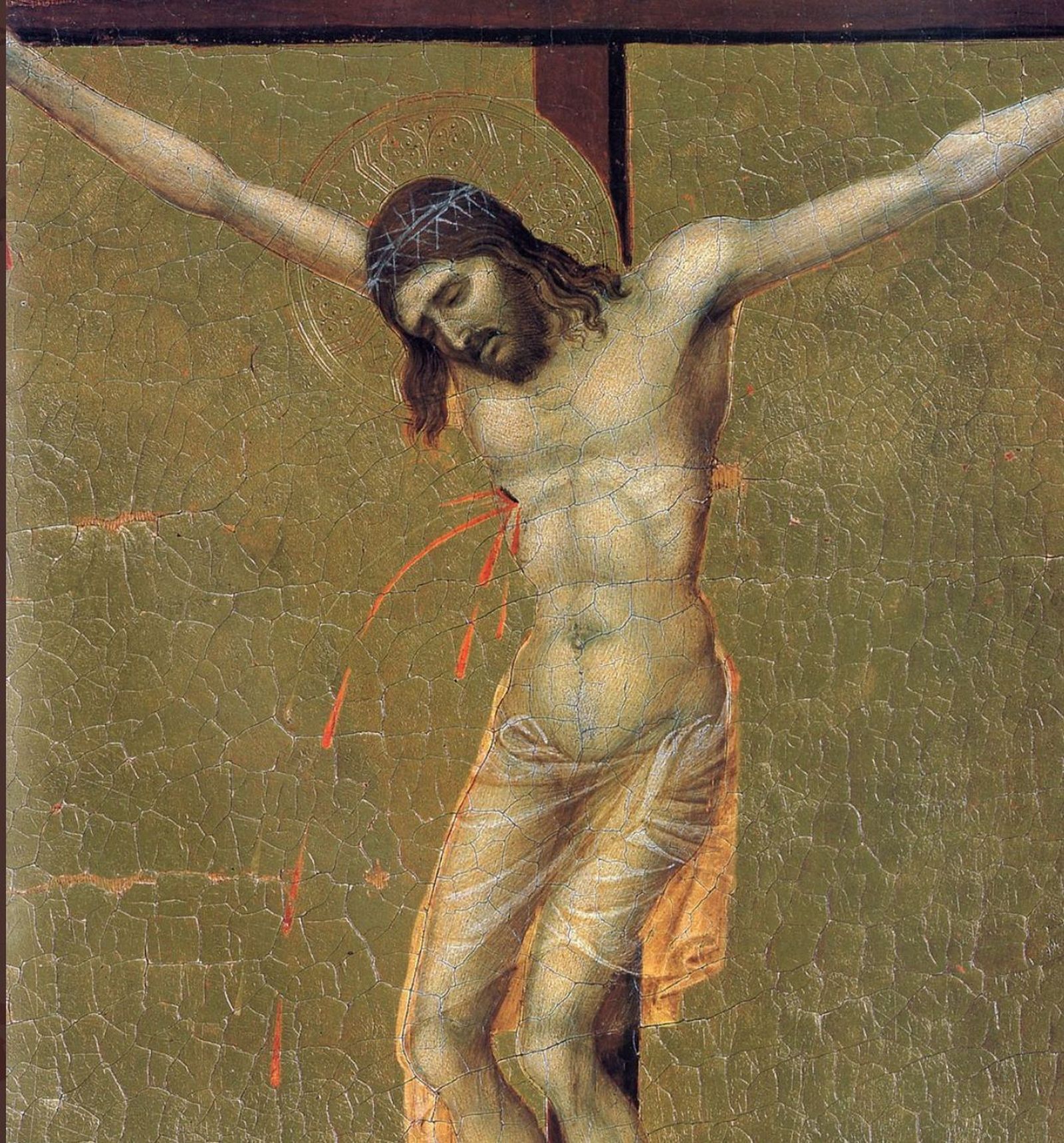

Que nuestra fe se haga palabra, acontecimiento, encuentro, sentimiento, pensamiento y, hasta duda, puede ser razonable. Pero que la fe se vuelva grito y que surja desde la negatividad de un fracaso histórico, resulta escandaloso. Arribando a los momentos finales en nuestro camino de fe, las sombras del misterio pascual le van ganando a sus luces. Y, resuena entonces como un eco que retumba entre las paredes de la pasión, la pregunta: “¿Ustedes también quieren abandonarme?” (Jn 6,67). Habrá que animarse y acercarse al Gólgota para intentar escuchar y decodificar ese grito sordo, y habrá que hacerlo con inquietud pero también con prudencia, porque “bien está buscar alivio para la razón escandalizada, pero mal está que ese alivio eliminase el escándalo” (J. Sobrino). En efecto, la cruz es escándalo porque es muerte; porque es muerte de un inocente; y porque ese inocente era el Hijo de Dios. Y porque da la vida por defender la verdad de Dios y la verdad del hombre, que le da la muerte en nombre de ese Dios o, mejor, de su dios.

Ya hemos contemplado en estos días a ese Jesús que hizo de su vida una prédica infatigable de aquel reino que se ofrecía y se construía desde la praxis de misericordia, porque “Misericordia” es el primer -y último- nombre del Dios-Abba. Y vimos que fue eso, en definitiva, lo que lo hizo chocar contra una religión institucionalizada y anquilosada alrededor del templo que no podía -no quería- entender a Jesús, como tampoco había escuchado al profeta Oseas: “misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,12; 13,7; cf. Os 6,6). Los hombres -aquellos, éstos- prefirieron seguir conservando sus espacios de poder y no abrirse a la revelación de un Dios que no les terminaba siendo funcional: ¿para qué me sirve un dios que no responde a mis expectativas? (¿“sirve” para algo eso que llamamos “dios”?...) En la carátula del proceso de ese (supuesto) mesías, podría leerse: “Blasfemo” y “subversivo”. “El Dios de Jesús no es el Dios de la religión oficial. Entonces, o Jesús es un enviado de Dios -¿y, cómo podría estar Dios en contradicción con la ley de Moisés?-o es un blasfemo, ya que prescindiendo de la autoridad de Moisés y de la alianza vuelve a trazar otro camino que lleve hasta Dios” (Ch. Duquoc). Conocemos, aproximadamente, cómo sigue la historia de sus últimas horas. Lo que sí sabemos con total certeza es que ahora tenemos a ese judío, colgado de una cruz.

La honda dramaticidad de la escena resulta patente si recordamos que Jesús se autocomprendió desde la relación intimísima que experimentaba con su Abba y desde su misión de predicar el Reino, porque, ahora, llegado al final de su vida, y muy especialmente en la cruz, ambos focos referenciales parecen debilitarse hasta desaparecer. El Reino que anunciaba como inminente, no irrumpe victorioso en signos concretos; la injusticia se hace patente en su condena; la incomprensión y el abandono lo circundan; desde lo alto de la cruz sólo se ve una humanidad decepcionada e indiferente. Y la relación de cercanía con su Abba, en la cual había apoyado su misión, encontrando consuelo y certidumbre en otros momentos oscuros, se transforma ahora en una distancia crítica; el Padre no parece escuchar sus súplicas o, al menos, no consta que Jesús tuviera respuestas. La soledad histórica que narran los evangelistas por el abandono de los discípulos ‒y de todos los que habían experimentado en carne propia los gestos que indicaban la presencia del Reino‒, se extrema en el silencio que supone la presencia no-activa del Dios-Padre.

Es imposible para cualquier teólogo poder afirmar con certeza apodíctica cómo murió Jesús, qué experimentó últimamente en relación con su Abba y su misión. Pero si la revelación de Dios se da en la historia, y muy especialmente en la historia de Jesús, que había des-gastado sus días a favor del Reino, algo de Él y del Dios a quien revela debe poder columbrarse de ese momento ¿Qué dice de Dios su in-acción ante la cruz de su Hijo? ¿Qué se nos revela de ese Hombre que durante su ministerio ostentaba tan desconcertante pretensión de definitividad? ¿Cómo se posicionó Jesús ante su muerte inminente?

Antes de responder a esas preguntas, cabe recordar que ya para la iglesia primitiva supuso un arduo camino a nivel reflexivo y existencial el pasar de percibir la cruz como escándalo a pensarla como salvación (que luego se explicitará en los diferentes modelos soteriológicos). Pero ninguna explicación debería intentar disolver esa dimensión de escándalo y aspereza que tiene la cruz, puesto que el hecho de que Dios dejase morir a su Hijo muy amado en vistas al bien mayor de la salvación, no es un dato evidente a priori, que pudiéramos deducir de nuestra idea previa de Dios; muy por el contrario, sólo a posteriori y superando nuestra lógica racional podemos acercarnos a ese misterio.

Ante esta cruda revelación, nuestra fe debería hacer un alto, no escapar -como avisamos en nuestra primera reflexión- hacia el “final feliz” de la historia (resurrección); cerrar los libros y contemplar ‒más que pensar‒ esa verdad desnuda, que es “el Libro de la Vida abierto en la cruz de par en par” (San Buenaventura): servirá, al menos, para no acostumbrarse y no dejar de escandalizarse ante tantos crucificados inocentes que sigue produciendo nuestra sociedad. En efecto, la cruz de Jesús o es el fin de toda teología o es el comienzo de una teología nueva y radicalmente cristiana, más allá del ateísmo y del teísmo que piensan a Dios en simple correspondencia y continuidad con el hombre; la cruz o es la muerte definitiva del Dios de Jesús ‒y de su proyecto del Reino‒ o es la invitación a incorporar a nuestro discurso teológico el momento del fracaso de Dios en la historia… y desde el suyo, el nuestro. Y pasar de la imagen de un Dios intervencionista a un Dios discreto (Ch. Duquoc).

Intentando balbucear ahora alguna palabra antes las preguntas que enunciamos renglones arriba -y que creo son las que nos enrostra el drama de la cruz-, pienso que el mismo amor proexistente ( = la existencia como entrega a favor de los hombres, condensada en el gesto de la última cena) que guió la vida de Jesús también lo sostuvo en su muerte: eso, y no el sufrimiento ‒en sí mismo considerado‒ es lo que redime. Jesús murió como vivió: entregándose gratuitamente. Y la gratuidad incluye el morir no sabiendo -aunque sí esperando, que es distinto- si todo habría valido la pena. Por otra parte, el “no desclavar a su Hijo de la cruz” (cf. Mt 27,40; Mc 15,31; Lc 23,35) nos habla de la debilidad de un Dios entregado, que está a merced nuestro. Y todo esto no es sino expresión de la relación que Él ha querido entablar con el hombre: una relación que no esté mediada en absoluto por la fuerza y el poder o, mejor, que no esté mediada por otra fuerza que no sea la del amor, de un amor que respeta hasta límites “insoportables” nuestra libertad (J.I. González Faus).

Desde aquí queremos señalar una importante consecuencia para nuestra vida de fe. La teología no puede explicar exhaustivamente el mal -visto en su hondura abismática es un mysterium iniquitatis- que el viernes santo se despliega, insolente, desde la cruz. A ella le cabe indagar cómo es posible creer desde la experiencia del mal. En su agonía, Jesús hace experiencia de su ‒momentánea‒ superioridad y del absurdo en que sumerge, y desde esa dolorosa ambigüedad cree, no luego de haberla entendido y superado. Así, nos invita a saber integrar en nuestro proceso creyente los fracasos, las frustraciones y las contradicciones, inevitables en la vida en general, y en el camino del seguimiento que es la fe, en particular.

Desde el seno del ‒aparente pero sufrido‒ abandono se cree como Jesús y se cree en el Dios de Jesús. Deberíamos incorporar más seriamente el eco del grito de Jesús en la cruz sobre nuestras historias, como así también el posterior silencio del sepulcro: el sábado santo de quien ve morir sus certezas y todavía no ve el amanecer de la pascua. Saber permanecer en la crisis. Sin tremendismo, pero con el realismo de la fe: sólo así se puede calibrar la hondura del drama de la soledad, verdadero “espacio de irredención del hombre moderno” (O. González de Cardedal) y que en estos momentos tantos hombres y mujeres están sufriendo. Y, desde allí, considerar la discreta oferta de compañía a la comunión trinitaria que abre el Hijo sufriente, como dadora de sentido.

En la cruz, la fe de Jesús se hizo grito; por eso, también la nuestra puede serlo. Nos es lícito gritar. Los ecos de todos esos gritos siguen taladrando los límites de la historia. Y nos queda esperar que Alguien los esté acogiendo. Pero, para saberlo, todavía habrá que aguardar un poco más.