Panorama de la cuestión de los “Tradicionalistas” en la Iglesia católica

El Vaticano II y la cuestión de los Tradicionalistas

"Una brújula siempre válida para el diálogo del judaísmo con la Iglesia"

El 28 de octubre de 2025 se cumplen 60 años de la declaración “Nostra Aetate” del Concilio Vaticano II, sobre las relaciones de la Iglesia con las Religiones no cristianas. Otra fecha memorable en 2026, serán los 20 años del primer encuentro de los rabinos alemanes con representantes de las Iglesias católica y evangélica. Comencemos por la segunda fecha conmemorativa. El 9 de marzo de 2006, se realizó en Berlín un encuentro largamente esperado. La historia de Berlín está indisolublemente ligada a la historia del judaísmo.

Es una historia de guetización, de emancipación y asimilación, de ascenso y aniquilación, pero también de convivencia y de influjo mutuo. Después de 1945 (el 2 de septiembre se cumplieron 80 años de la finalización de la segunda Guerra Mundial), las relaciones entre judíos y cristianos no podía seguir funcionando donde había quedado interrumpida en 1933, con el establecimiento de Adolf Hitler en el poder. Se requería una recapacitación fundamental sobre estas relaciones que han marcado la historia.

En verdad, pertenece a las paradojas de la historia que los primeros inicios de esa recapacitación remitan a los campos de concentración nazis. Fue allí donde se encontraron judíos y cristianos comprometidos, resistiendo juntos contra un brutal sistema neopagano y totalitario. Descubrieron su herencia común y sus valores humanos y bíblicos comunes. Sin embargo, solo el horror por el crimen inconcebible del Holocausto, sirvió para que esa recapacitación se abriera paso. El “nuevo comienzo” estuvo preparado y posibilitado por filósofos y teólogos judíos como Franz Rosenzweig[1] y Martin Buber[2], que contribuyeron a una comprensión nueva del judaísmo. Juntamente con teólogos significativos de ambas Iglesias iniciaron un cambio de mentalidad cristiana, una “tešubah”, que resulta de esta forma un fenómeno singular en la historia de la teología cristiana.

Por parte evangélica -y tras la Confesión de Culpa de Stuttgart en 1945-, fue sobre todo el Consejo Mundial de Iglesias (WCC), el que llevó adelante iniciativas en su primera asamblea plenaria en Ámsterdam (1948). Entre otras cosas, recalcó la especial significación del pueblo judío para la fe cristiana y vio el fundamento de la subsistencia del pueblo judío en la inalterable fidelidad y misericordia de Dios[3]. Los obispos católicos alemanes, por su parte, se pronunciaron por vez primera en una carta pastoral conjunta en 1945. El “Katholikentag” alemán (jornada anual de los católicos) de 1948 en Maguncia[4], puso los cimientos de la tradición de abordar regularmente cuestiones referentes a la relación entre cristianismo y judaísmo.

Como ha señalado el cardenal Walter Kasper, siendo prefecto del Pontificio Consejo para la Promoción de la unidad de los cristianos y presidente de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo: “en conjunto, la evolución eclesial después de 1945 en el tema de la relación judeo-cristiana puede calificarse como una de las evoluciones más satisfactorias en medio del tenebroso siglo XX”[5]. Esto llevó a un cambio de mentalidad fundamental en la definición de la relación judeo-cristiana[6].

Ese cambio de mentalidad fue radical, en el sentido originario de la palabra, es decir, yendo a las raíces de las divisiones. Pues en el curso de ese cambio han descubierto las Iglesias, su raíz judía, de la que el apóstol Pablo dice que es la que sustenta la rama injertada del cristianismo (Rm 11, 17s.)[7]. Por eso, no pocos teólogos católicos y evangélicos han visto el motivo del fallo de tantos cristianos al estar tanto tiempo desgajado de la raíz nutricia del judaísmo. La realidad de que, tras la larga, compleja y difícil historia entre judíos y cristianos, desde mediados del siglo XX, haya brotado de nuevo el diálogo judeo-cristiano representa un acontecimiento de gran significación en la historia del mundo.

Jesús como judío, luz para las naciones y gloria de Israel

Si el siglo XX fue el siglo de la “Shoah”[8], que pretendió extinguir el judaísmo. Fue también el siglo en que sucedió inesperadamente algo contrapuesto a la Shoah, a saber, la recuperación de Jesús en el seno del judaísmo. Hablaremos más delante de su autor, pero es necesario citar ahora la obra pionera de Jules Isaac, “Jesús e Israel” iniciada en plena segunda guerra y aparecida recién en 1959[9]. A lo largo de todos los siglos anteriores, las valoraciones de judíos y cristianos sobre Jesús fueron diametralmente opuestas.

Para los cristianos, Jesús era y es el Cristo, es decir, el Mesías prometido por Dios y ungido con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. El juicio de los judíos ha estado determinado durante siglos por el Talmud, que designa a Jesús como falso profeta y pervertidor de Israel. Hoy, sin embargo, muchos judíos descubren a Jesús como uno de los suyos, como perteneciente a su pueblo y a su fe[10]. Pero el paso al paradigma de la modernidad hizo posible una actitud más libre del judaísmo respecto de su propia tradición judía moderna que adoptó una postura histórico-crítica no solo con la Biblia hebrea, con la Misná y con el Talmud, sino también con el Nuevo Testamento[11].

Martin Buber (1878-1965), una de las grandes figuras judías del último siglo, de quien se cumplen 60 años de su muerte lo ha expresado con claridad: “Desde joven he sentido a Jesús como mi hermano mayor”. Por eso está convencido de que “a Jesús le corresponde un sitio grande dentro de la historia creyente de Israel y que ese sitio no puede ser descrito con ninguna de las categorías usuales”[12]. En otro lugar añade: “Yo creo con firmeza que nosotros no reconoceremos nunca a Jesús como Mesías ya llegado, porque eso contradeciría el sentido íntimo de nuestra pasión mesiánica. […] Para nosotros no hay un asunto Jesús, solo hay el asunto Dios”[13].

Otro pensador judío, Shalom Ben-Chorin lo ha plasmado en la conocida fórmula: “La fe de Jesús nos une, la fe en Jesús nos separa”[14]. A Buber le importaba la diferencia fundamental entre dos modos de fe: la fe como “emuná”, como abandono y confianza existencial totalizante en Dios, y la fe como “pístis”, como adhesión temática a Dios, a verdades de fe y a la persona y obra salvífica de Jesucristo. El primer modo de fe es para él, el judío originario, compartido también por Jesús; el segundo es el del judaísmo de la diáspora helenística y el del cristianismo de la diáspora helenística. Con ello, Buber replanteó teológicamente la relación entre judaísmo y cristianismo más allá de las controversias y polémicas anteriores, expresando muy precavidamente su esperanza en un posible encuentro futuro de judíos y cristianos.

Jesús ¿un punto de partida común?

La recuperación de Jesús dentro del judaísmo ha sucedido sobre la base de la moderna investigación sobre Jesús, que distingue entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe cristiana primitiva.[15] Los Evangelios, en efecto, no son informes históricos[16]. Hasta pasadas varias décadas desde la muerte de Jesús no fueron puestos por escrito, partiendo de tradiciones más antiguas, a la luz de la fe en la resurrección de Jesús. Pero entretando ha habido investigadores que han puesto de manifiesto que los rasgos fundamentales del mensaje del Jesús histórico se puede destacar y hacer patentes con garantías a partir de las fuentes[17].

Jesús era judío, nacido de una madre judía. Fue circuncidado al octavo día de su nacimiento, de acuerdo con la ley. Le dieron entonces el nombre de Jesús. La circuncisión era y sigue siendo señal de identidad judía, no solo en sentido étnico, sino como pertenencia a la descendencia de Abrahán. Durante muchos siglos y hasta la más reciente reforma litúrgica, los cristianos han celebrado litúrgicamente la “Circuncisión del Señor” el 1 de de enero, es decir, al octavo día después de la navidad, fiesta del nacimiento de Jesús. Con ello han querido expresar que el ser judío de Jesús no solo dice algo a los cristianos sobre la procedencia étnica de Jesús, sino que tiene significatividad teológica como signo de la permanente vinculación de los cristianos con el pueblo de la antigua alianza (Gál. 4, 4)[18].

En su manifestación pública, Jesús se mostró como un judío creyente y practicante. Vivía de la piedad de la Biblia hebrea, especialmente de los Salmos y del mensaje de los profetas. En su predicación dio un nuevo esplendor al judaísmo en sus contenidos mejores y centrales. El padrenuestro, que enseñó a sus discíplulos (Mt 6,9; Lc 11, 2-4), es una oración enteramente sacada de la piedad del Antiguo Testamento, que hoy también pueden rezar juntos judíos y cristianos[19]. El sábado, Jesús participaba regularmente en la liturgia de la sinagoga, compartía el recitado de las oraciones judías de su tiempo y como rabí explicaba la Sagrada Escritura (Mt 1, 21.39; Lc 4,15).

En el centro de la predicación de Jesús estaba el mensaje de la llegada del reino de Dios; llamaba a la conversión, es decir, a orientarse radicalmente hacia Dios y su reino, y a una fe para la cual todo es posible desde Dios (Mc 10,27). Con este mensaje anunciaba la irrupción del cumplimiento de las promesas de los profetas y de las esperanzas de los piadosos de Israel. El pueblo estaba al comienzo, entusiasmado y se admiraba de la enseñanza de Jesús, pues enseñaba de modo distinto que los letrados de entonces, enseñaba con autoridad divina (Mc 1, 21s., 27; 2,10; etc.).

Jesús corroboraba su mensaje con signos milagrosos que causaban admiración. La curación de enfermos y la expulsión de demonios, son señales de que con la llegada del reino de Dios están vencidos los poderes del viejo mundo, contrarios a la creación y adversarios de la vida. Los hechos milagrosos son signos de la irrupción del tiempo mesiánico de salvación (Mt 12,28; Lc 11,10). En efecto, Reino de Dios y vida son en los Evangelios conceptos intercambiables. Por eso, el mensaje de la llegada del reino de Dios es mensaje de vida.

Este mensaje produjo un efecto liberador y al mismo tiempo provocó rechazos[20]. Lo muestran las controversias sobre la interpretación de Jesús del precepto sabático. Las opiniones de las escuelas rabínicas de entonces divergían entre sí respecto a una interpretación más dura o más suave[21]. Jesús trata el problema en el plano de los principios: “El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado” (Mc 2,27). Evidentemente, no se trata de una interpretación arbitraria a gusto de cada cual. Para Jesús, el amor y la misericordia se convierten en norma interpretativa y criterio decisivo. Dios quiere misericordia y no sacrificios (Os 6,6; Mt 12,7). Por eso la pregunta ¿Está permitido hacer el bien en sábado? (Mt 12,12)[22]. Los escribas y fariseos presentes tuvieron por un escándalo esa interpretación y la curación en sábado (Ex 31,14s.) y buscaron eliminarle (Mc 3,6; Mt 12,14; Lc 6, 11).

A conflictos similares se llegó por las prescripciones judías de ayuno (Mc 2,18-22) y las prescripciones judías sobre los alimentos y la pureza (Mc 7,1-23)[23]. De nuevo a Jesús lo que le importa es lo esencial: “No hay nada fuera del hombre que, al entrar en él, pueda contaminarlo. Lo que sale del hombre es lo que contamina” (Mc 7,15). Especialmente chocantes para los adversarios de Jesús eran su trato y su comunidad de mesa con quienes entonces eran considerados pecadores. En cambio, para Jesús las “comidas con pecadores” eran celebraciones anticipadas del reino de Dios (Mc 2,15-17; etc). En ellas se hacían patentes el amor y la misericordia de Dios, dirigidos a todos los hombres, especialmente a los pequeños, humillados y pobres (Lc 15).

El evangelio del reinado de Dios que llegaba, como lo habían preanunciado los profetas, era así evangelio de la alegría (Is 52,7; 61,1). No era una ruptura, sino el cumplimiento que sobrepujaba todo. En el tiempo escatológico de salvación no llegaba algo completamente distinto y completamente nuevo, sino la novedad escatológica prometida y esperada, que superaba toda expectativa. La actuación de Jesús tenía que suscitar la pregunta “¿Con qué autoridad haces esto?”[24]. ¿Es el Mesías esperado? Jesús mismo evitó una respuesta clara, lo mismo que todos los demás títulos con que tras la Pascua se interpretó el misterio de su persona.

Una excepción fue el título de Hijo del Hombre, que según el profeta Daniel es presentado junto al trono de Dios en las nubes del cielo y al que dan dominio, dignidad y poder real (Dn 7,13). Con este misterioso título sugería Jesús que él es el portador escatológico del reinado de Dios, con plena autoridad divina[25]. Cuando él habla y actúa, está ya el reinado de Dios en medio de nosotros (Lc 11,20; 17,21). Con estas insinuaciones, siguió habiendo un misterio en torno en torno a la persona de Jesús tanto entre sus oyentes como entre sus discípulos.

Simón Pedro fue el primero que confesó abiertamente: “Tú eres el Mesías”. Pero Jesús le prohibió decirlo públicamente (Mc 8,27-30). Prohibiciones similares encontramos repetidas veces en el Evangelio de Marcos como el Evangelio (Mc 1,34.44, etc). Por eso se ha designado con razón el Evangelio de Marcos como el Evangelio de la revelación oculta y de la presencia oculta del nombre de Dios, impronunciable para los judíos. De este modo, Jesús ha llevado también a cumplimiento de modo nuevo las promesas de la antigua alianza sin romper con ellas.

La cruz como “memoria passionis” común y escándalo permanente

A más tardar tras el asesinato de Juan Bautista (Mc 6,17-29), Jesús hubo de contar con que estaba amenazado por el destino de los profetas. Durante la estancia de Jesús en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, el conflicto alcanzó una dimensión nueva. En la entrada en Jerusalén fue saludado con honores mesiánicos por los peregrinos presentes (Mc 11,7-10). A ello se añadió el conflicto en el templo, la llamada purificación del Templo, que no fue una sublevación violenta, sino una acción profética significativa (Mc 11,15-19).

A partir de aquí, ya no se desencadenó controversias con los fariseos; ahora la que quedó alarmada fue la aristocracia del templo, los sumos sacerdotes. Pues un levantamiento en el templo hubiese podido provocar el ataque violento de la potencia romana ocupante. Por eso en el interrogatorio de Jesús ante el Consejo parece haber desempeñado un papel importante el conflicto en el Templo (Mc 14,58), suscitando la cuestión de la autoridad mesiánica (Mc 11,27-33; 14,61 s)[26].

Los relatos neotestamentarios sobre el proceso ante el Consejo y ante Pilato están ya investigados muy a fondo[27]. No se puede pretender un consenso último sobre los sucesos históricos. Es probable que se agudizase la cuestión de la autoridad mesiánica. Esto es lo que los cuatro Evangelios sugieren mediante el título de la cruz, difícilmente de invención posterior, que indicaba el motivo de la condena por parte de Pilato (Mc 15,26; Mt 27,37; Lc 23,38; Jn 19,19). Del título se desprende que la condena de Jesús se refería a su pretensión mesiánica. Ante el Consejo, Jesús confirmó esa pretensión, pero interpretándola no políticamente, sino como participación del poder de Dios. Esto evidentemente significaba para el sumo sacerdote una blasfemia (Mc 14,55-64).

En el el proceso ante Pilato, la reinterpretó sutilmente en sentido político, acusando a Jesús de rebelde. Pilato se dio cuenta de la maniobra, y consideró a Jesús un fanático religioso y quiso dejarlo en libertad[28]; pero a causa de la turba excitada, y para evitar un tumulto antes de la fiesta de Pascua, cedió y mandó torturar y crucificar a Jesús, aunque lo tenía por inocente (Mc 14,1s; Mt 26,3s; Lc 22, 1s; Jn 11, 47-53). La responsabilidad jurídica del asesinato legal corresponde, sin duda, a la autoridad romana. Pero sin el conflicto de Jesús con la aristocracia del Templo y su sutil colaboración con Pilato, que de por sí no tenía interés en controversias religiosas, no es posible explicar el hecho de que Jesús fuera condenado a muerte en cruz.

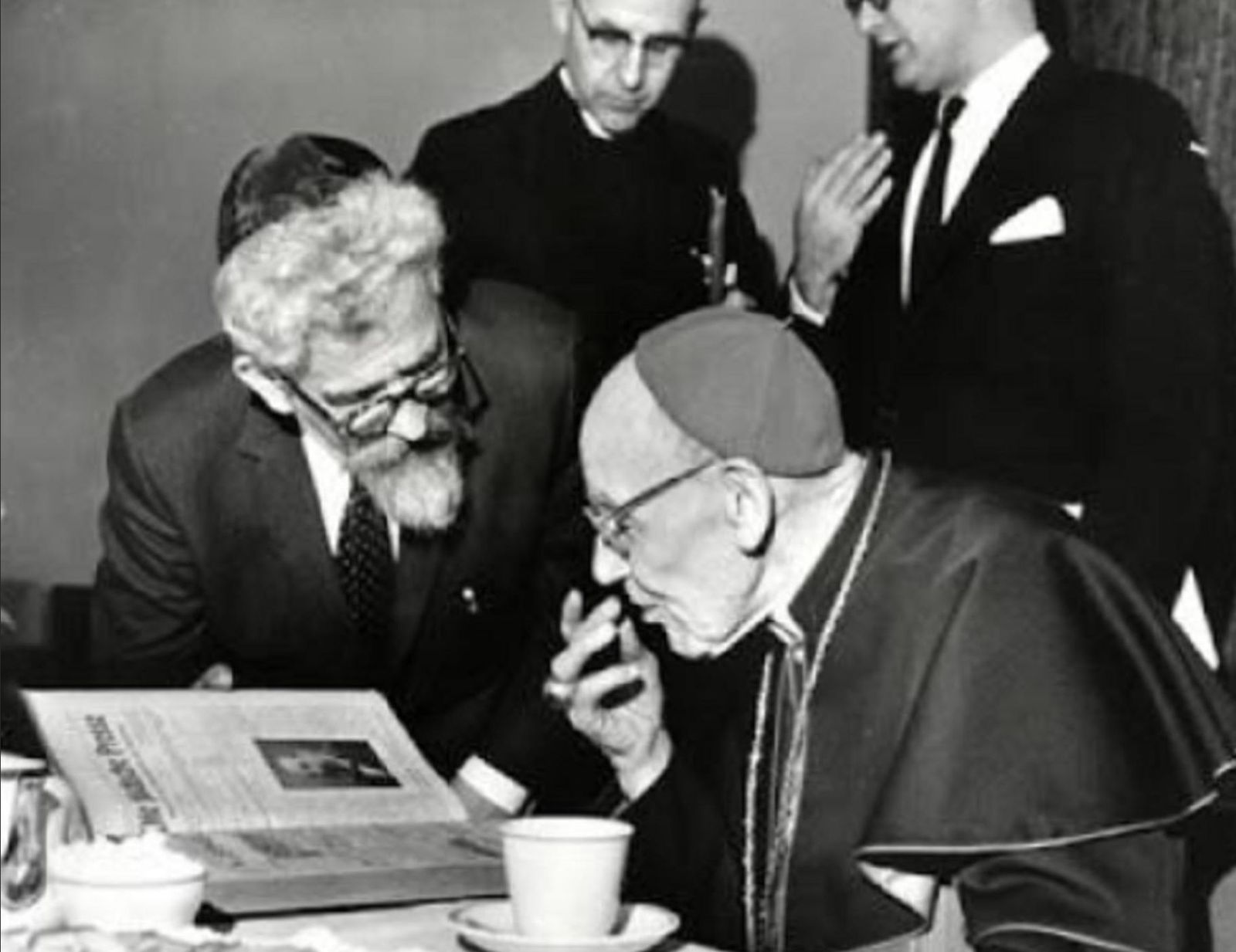

El cardenal Bea SJ., biblista y uno de los artífices de “Nostra Aetate”, que durante el Concilio mantuvo diálogos con importantes teólogos judíos, como Abraham Heschel, en 1966, publicó un estudio detallado de los relatos evangélicos de la pasión, en particular de aquellos pasajes de “controversia” con el judaísmo, y consideraba, que evidentemente del comportamiento de los representantes de la autoridad judía de entonces no se puede deducir ninguna culpa colectiva de los judíos de aquel tiempo; y tampoco puede ni debe hablarse de una culpa de las generaciones judías posteriores[29]. Es cierto que plantea dificultades interpretativas el relato de Mateo según el cual “el pueblo entero” gritaba: “Nosotros y nuestros hijos cargamos con su muerte” (Mt 27,25).

Esta frase ha tenido como consecuencia una tremenda repercusión histórica y una verdadera historia de sufrimientos para el pueblo judío. Es probable que estas palabras, que solo se encuentran en Mateo, sean un añadido de Mateo a la tradición narrativa de la pasión previa a él. Esto se desprende también de que en el resto del relato siempre se habla de la “turba” (óchlos), y en cambio en este lugar de repente se habla del pueblo entero (laós), esto es, del pueblo de Israel[30]. Sin embargo, dadas las circunstancias espaciales y temporales, es extremadamente improbable que se pudieran haber reunido todos los judíos que se encontraban en Jerusalén para la fiesta de Pascua.

La frase, por tanto, no refleja, desde luego, la situación ante el tribunal de Pilato, sino la situación tras la destrucción del Templo en el año 70, cuando tuvo origen el Evangelio de Mateo, fue la época en que judíos y judeocristianos se fueron separando entre sí. Por eso hay muchos motivos para suponer que el grito del pueblo corresponde a una reflexión etiológica de Mateo sobre la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos. Este ordenamiento histórico no quita a esa frase nada de las malas consecuencias que ha tenido para el judaísmo posbíblico. Está en el canon y no podemos tacharla. Hemos de interpretarla, por ello, en el contexto global del canon.

En el canon neotestamentario, la sangre de Jesús “no clama venganza y castigo”. Es la sangre que Jesús ha derramado “por muchos”, esto es, por todos, también por los judíos (M26,28)[31]. No es como la sangre de Abel, que clama al cielo, que grita pidiendo venganza, sino la sangre redentora de la reconciliación (Heb 12,24). Para los cristianos hoy, esta frase recibe su sentido correcto a partir de las palabras de Jesús en la última cena: “Esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados” (Mt 26,28). La frase no acusa a los judíos; nos acusa a nosotros, los cristianos, por haberla interpretado durante siglos, en lugar de como mensaje de salvación, como maldición para el pueblo judío.

Con esta interpretación, la muerte de Jesús en la cruz queda insertada en el conjunto de la historia de la fe judía. Recuerda la dispersión de la sangre del sacrificio cuando la alianza del Sinaí (Ex 24,8) y la promesa de la nueva alianza en Jeremías (Jr 31,31). Recuerda el cuarto canto del Siervo de Yahvé, en que se habla de la muerte sustitutoria del Siervo “por muchos” (Is 53,4). Así entendido, Jesús no se distanció de su pueblo en su muerte, sino que, más bien, muriendo se identificó con él. Jesús ha muerto como judío por los judíos y por los gentiles y, como narra Lucas, mueriendo en la cruz oró por su pueblo con el salmo 22,9: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)[32]. La importancia que esta palabra tuvo para la primera comunidad cristiana da muestra del hecho de que el primer mártir, Esteban, la pronunció igualmente mientras le apedreaban (Hch 7,59)[33].

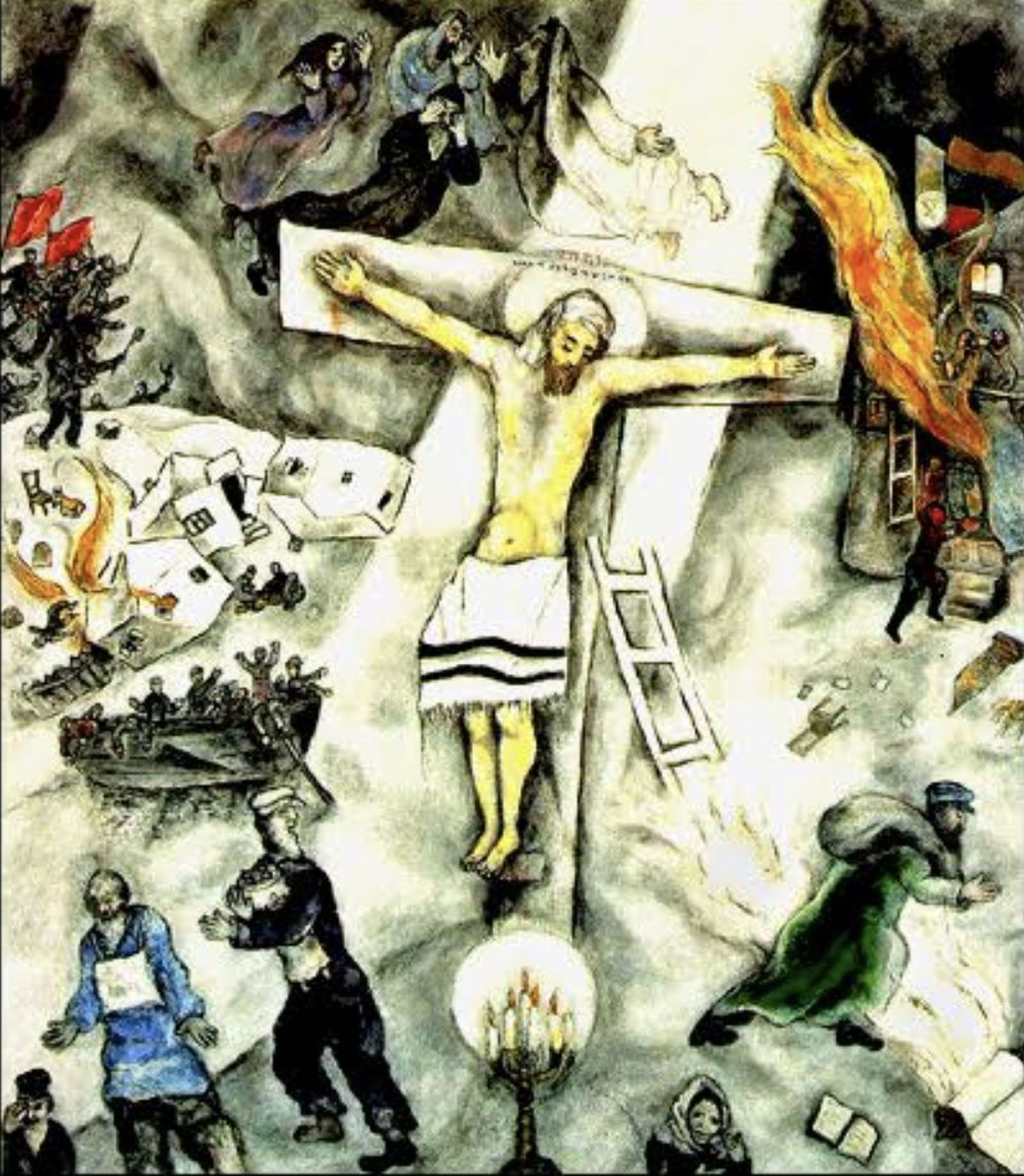

Evidentemente, esta es una interpretación cristiana de la cruz, no judía. Pero no una interpretación “Adversos Iudaeos”, sino “Pro Iudaeis”. En cuanto tal, los judíos, si no aceptarla, pueden al menos respetarla. Una recuperación judía tal de la crucifixión de Jesús la encontramos en el cuadro “La crucifixión blanca” de Marc Chagall, él mismo judío. Esta representación fue realizada en 1938, durante la persecución de los judíos. El contexto situacional viene plasmado en el cuadro por la sinagoga en llamas y los judíos fugitivos. Jesús mismo viste en la cruz el “tallit”, el manto judío de oración. Chagall entiende así a Jesús como símbolo del sufrimiento judío. Él es el Siervo sufriente de Dios y el Justo sufriente, tal como era familiar a la tradición rabínica de su tiempo.

Como narra varias veces Flavio Josefo, en la historia del judaísmo hubo numerosas crucifixiones, ya en la época de los macabeos y después[34]. Pero ha sido, la experiencia de la “Shoah” en pleno siglo XX[35], lo que ha obligado a replantear el tema. Johann Baptist Metz en un famoso escrito de 2006, destaca que la “memoria passionis” puede así unir a judíos y cristianos en una “compassio” común. En efecto, Metz pone a “Auschwitz” en el centro de su biografía teológica, señalando un horror situado más allá de toda teología conocida, un horror que hace que todo discurso descontextualizado sobre Dios parezca vacío y ciego. De allí que enfatice que “los cristianos ya nunca podremos actuar como si Auschwitz no hubiera tenido lugar; pero superarlo es algo que, bien considerado, no seremos capaces de hacer solos, sino sólo conjuntamente con las víctimas de Auschwitz[36].

Auschwitz ¿lugar esquivado en la JMJ en Polonia?

Abro un paréntesis para un testimonio que me ha impactado profundamente e inspirado en el aterrizaje de este texto. No he tenido personalmente la oportunidad de conocer Polonia y viajar a Auschwitz. Durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en 2016, me entero por comentarios de algunos amigos sacerdotes de mi diócesis que acompañaron a jóvenes, que entre los posibles viajes programados se contaba la visita al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Mientras un testimonio (sacerdotal) refería “no haber querido viajar por considerarlo un “bajón” en el clima de celebración, festejo, adoración y recogimiento”, otros testimonios, señalaron lo contrario.

Aunque tuvieron que “animar” y “estimular” a los jóvenes para dicho viaje, que “rompía” como es natural con lo que habían ido a celebrar, supieron incentivar en ellos el deseo de hacer “experiencia de la memoria passionis”. El viaje, según me relató uno de mis amigos curas, iba desde la localidad de Milejowice, lugar donde le había tocado al grupo como residencia, distante dos horas hasta Auschwitz. El clima aquel día (gris y frío, aunque era verano), -subraya el testigo- fue un componente esencial para “interiorizar” aquella experiencia en las entrañas del sufrimiento humano, cuando un exterminio masivo fue diseñado y ejecutado por el partido nazi, que basaba sus principios en una ideología materialista y atea con el fin de eliminar a un pueblo (Israel), en razón de su raza.

Según narra el testigo, todos y en particular los jóvenes, que en un principio dudaban o se negaban a dicho viaje, quedaron profundamente movilizados y transformados. Desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, la “peregrinación a Auschwitz”, forma parte de “la estación” de un “via crucis” que por derecho propio corresponde en “primer lugar” al pueblo judío. De allí que para un cristiano que haya tomado en serio el problema de Dios en su vida, visitar o no visitar Auschwitz no es “asunto de programa turístico” sino de fe y aceptación de los “signos de los tiempos”[37]. La experiencia de estos curas[38], acompañando a jóvenes, o desanimándolos de una oportunidad única, abre a la pregunta: ¿se ha convertido Auschwitz para nosotros en una irrenunciable referencia geográfica de nuestra conciencia histórica de la fe judeo-cristiana?

Puede Auschwitz, ser “esquivado” o “ignorado” sin tomar conciencia, que el holocausto, que allí conserva mejor que en ninguna otra parte su “Sitz im leben” o mejor su “Sitz im tode” (“contexto vital” o “contexto de muerte”), es un acontecimiento donde la magnitud de la brutalidad humana, plantea el problema de Dios con una profundidad hasta ahora desconocida[39]. Johann Baptist Metz lo ha expresado con claridad meridiana: “Después de Auschwitz, la afirmación de que los cristianos sólo pueden configurar y comprender adecuadamente su identidad en confrontación con los judíos se agudiza y da pie para esta otra: los cristianos sólo pueden salvaguardar su identidad teniendo en cuenta la fe de los judíos”[40]. Me alegro por estos curas y jóvenes que en “plena” JMJ de 2016 en Cracovia (Polonia), quisieron “estar” en Auschwitz, lugar donde espiritual y en “compasión común” con judíos y cristianos, también yo de algún modo, me siento estar.

Jules Isaac “pionero” del diálogo judeo-cristiano antes del Concilio

Tras una larga y trágica historia de desprecio, discriminación, persecución y silencio, el establecimiento del diálogo con los judíos, el pueblo de la primera alianza, representó un giro que verdaderamente debe calificarse de histórico y que fue impreso por el Concilio Vaticano II en la declaración “Nostra Aetate” (NAe n.4). Pero el impulso decisivo, previo al concilio, vino del lado judío. En la excelente biografía que Norman C. Tobias, dedica a Jules Isaac (1877-1963), con el título: “Conciencia judía de la Iglesia. Jules Isaac y el Concilio Vaticano II”, señala cómo el prestigioso historiador judío francés, quien había perdido a casi toda su familia en la Shoah, inició sus contactos, primero en octubre de 1949 con Pío XII y diez años después visitó el 16 de octubre de 1959 a Juan XXIII.[41]

El primer deseo expresado a ambos papas, fue que la expresión “pro perfidis judaeis” (“pérfidos judíos”) que desde hacía siglos se conservaba en la Oración Universal de la celebración del Viernes Santo, “fuera definitivamente quitada”. En 1962, el año en que comenzó el concilio, Jules Isaac, publica una importante obra que debía influir en el tratamiento del esquema, particularmente el n.4 de “Nostra Aetate). La obra publicada originalmente en francés con el título: “L’Enseignement du mepris. Vérité historique et mythes théologiques”, tuvo enorme impacto y fue traducida y divulgada en español con el título: “Las raíces cristianas del antisemitismo. La enseñanza del desprecio”[42].

Allí, Jules Isaac, llama la atención al señalar que: “ningún tema ha sido más nocivo, más destructor para las minorías de judíos dispersas en los países cristianos que el de “pueblo diecida”[43]. Jules Isaac, recuerda que en un estudio de 1950, el P. Démann, mostraba que las mayorías de los manuales de enseñanza católica en lengua francesa apoyaban la acusación de “pueblo deicida”, e incluso de “raza deicida”. Con lo cual Isaac, argumenta que todo permite suponer que otro tanto se daba en los demás sectores de la Iglesia católica: Italia, España, Alemania, Polonia, etc. ¡Cómo asombrarse, después de esto, que de la catolicidad alemana hayan surgido los militantes más resueltos, un Himmler, un Eichmann, un Huss! Esos hombres no hicieron más que reanudar y llevar a su punto de perfección una tradición que estaba bien establecida desde la Edad Media, tradición de odio y desprecio, de envilecimiento y sumisión, de marcas infamantes y violencias judiciales o populares[44].

El Concilio Vaticano II: comienzo de un nuevo comienzo

La apertura institucional decisiva para el diálogo judeo-cristiano se produjo con el número 4 de la declaración “Nostra Aetate” (“En nuestra época”) del Concilio Vaticano II, uno de los más importantes indicadores del tiempo de esa asmblea eclesial, sin duda la más significativa del siglo XX. La declaración tiene un padre: el papa Juan XXIII. Ya en su época de visitador y delegado apostólico en Sofía (1925-1935) fue para él cuestión de corazón y de conciencia implicarse personalmente para salvar a muchos judíos de la muerte en los campos nazis de exterminio. Poco después de su elevación a la sede papal, el Viernes Santo de 1959, suprimió de la litúrgia del Viernes Santo la alusión a los “pérfidos judíos”.

En octubre de 1960 saludó a un grupo de judíos americanos con las palabras “Yo soy José, vuestro hermano” (Cf. Gn 45,4; su nombre de pila era Giuseppe=José). Una expresión tal de fraternidad, era un tono completamente nuevo después de tantos siglos marcados por “el lenguaje del desprecio” (Jules Isaac). Juan XXIII tenía sensibilidad para lo que estaba cambiando en la conciencia de la Iglesia y tenía el valor para impulsar que se abriera paso. En el octogenario cardenal Agustín Bea (1881-1968) un biblista renombrado, encontró un colaborador eficiente. El 5 de Junio de 1960 le nombró primer presidente del Secretariado para la unidad de los cristianos.

Cuando Juan XXIII, tras la memorable visita de Jules Isaac (junio 1960) decidió que el Concilio habría de publicar una declaración sobre el judaísmo y encomendó a Bea su preparación, este no solo hubo de adentrarse en un mundo totalmente nuevo, sino en un terreno minado por completo[45]. Hubo una oposición vehemente. Desde dentro salieron a la luz los conocidos esquemas del antijudaísmo; desde fuera se produjo, sobre todo por parte de algunos países musulmanes, una verdadera tormenta de oposición, ligada a amenazas tangibles contra las pequeñas minorías cristianas de esos países.

En tales circunstancias, la historia del documento había de ser necesariamente dramática. Se decidió finalmente incluir el documento como sección de un nuevo documento por elaborar, la “Declaración sobre las religiones no cristianas”, que luego ha sido conocida como “Nostra Aetate”. Esto fue –en realidad- una “componenda”, pues el judaísmo no es para nosotros, los cristianos, una religión más entre las otras religiones no cristianas. El cristianismo tiene con el judaísmo una relación singular, que no tiene con ninguna otra religión. Pero clarificar esto y conseguir para esta visión una mayoría, no era tarea sencilla. Finalmente, la declaración fue aprobada por el concilio con 2221 votos a favor y 88 en contra y promulgada solemnemente el 28 de octubre de 1965.

El documento contenía dos afirmaciones que hacían época:

1) Una decisión teológica: siguiendo a Rm 9-11, el concilio recordó la raíz judía del cristianismo, nuestra herencia común como hijos de Abrahán y el hecho de que Jesús, su madre María, y los apóstoles eran judíos. Puesto que “los dones y la llamada de Dios son irrevocables” (Rm 11,28s), la declaración prohíbe señalar a los judíos “como réprobos de Dios y malditos”. Con ello quedaba eliminado definitivamente del magisterio eclesiástico el lenguaje del desprecio.

2) Una decisión de política eclesial y general: a la decisión teológica seguía una decisión de política eclesial y general. La declaración conciliar “deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos”. Si unimos ambas afirmaciones, el concilio no solo ha condenado el antisemitismo –una teoría racista completamente desatinada, no aparecida hasta el siglo XIX-, sino que también ha superado el antijudaísmo teológico, mucho más antiguo, que dio pábulo al antisemitismo. Quedaba también superada la “teoría de la sustitución”, habitual desde el siglo II en el pensamiento de los Padres de la Iglesia, según el cual la Iglesia, como “nuevo pueblo de Dios”, había reemplazado al antiguo pueblo de la alianza, rechazado por Dios. De este modo, “Nostra Aetate” preparó el terreno para una nueva siembra y para una nueva y fecunda evolución de las relaciones judeo-cristianas[46], constituyéndose como una brújula siempre válida para el diálogo del judaísmo con la Iglesia[47].

Notas de referencia

([1]) Un buen estudio sobre su biografía teológica, puede verse: Carlos Piñero Iñíguez, “Franz Rosenzweig y la teología judía contemporánea”, Ariel, Buenos Aires, 2017.

([2]) También en: Martin Buber, “La fe del judaísmo”, en M. Buber, “Imágenes del bien y del mal”, Lilmod, Buenos Aires, 2006, pp. 12-14.

([3]) “Der Ökumenische Rat der Kirchen in Amsterdam zur Frage der Verkündigung Christi in Israel”, Freiburger Rundbrief 1 (1948), pp. 8-11; en adelante citamos: FrRu.

([4]) Cf. FrRu 2/2 (1949), pp. 1-5.

([5]) Walter Kasper, “Juden und Christen – das eine Volk Gottes”, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2020, p. 120.

([6]) La bibliografía en este punto es inabarcable, solo mencionamos, del lado evangélico: H. Henrix, W. Kraus y otros (eds.), “Die Kirchen und das Judentum”, 2 vols., Paderborn, 1989, 2001; también en nombre del Consejo de la Iglesia Evangélica de Alemania: “Juden und Christen” en 3 vols. (1975-2000). En ámbito católico, estudios más recientes: N. Hofmann, J. Sievers y M. Mottolese (eds.), “Chiesa ed ebraismo oggi”, Roma, 2005: P. Fumagalli (ed.), “Fratelli prediletti. Chiesa e Popolo ebraico. Documenti e fatti: 1965-2005”, Mondatori, Milano, 2005.

([7]) Sobre el complejo pasaje de Rm 11, 17, puede verse el comentario exegético de: Ulrich Wilckens, “La carta a los Romanos, Rom 6-16 (vol. II)”, Salamanca, Sígueme, 2006, pp. 300-305.

([8]) Cf. Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, “Nosotros recordamos: una reflexión sobre la Shoah”, Paulinas, Buenos Aires, 1998.

([9]) Cf. Jules Isaac, “Jesus e Israel”, Editora Perspectiva, São Paolo, 1986.

([10]) No es nuestra intención recordar aquí la extensa bibliografía, sino a sus autores: Jules Isaac, Martin Buber, David Flusser, Joseph Klausner, Pinchas Lapide, Shalom Ben-Chorin, Abraham Joshua Heschel, Kurt Schubert, Walter Homolka, entre otros.

([11]) Hans Küng, “El judaísmo: Pasado, Presente, Futuro”, Trotta, Madrid, 20198, p. 298.

([12]) Martin Buber, “Zwei Glaubensweisen”, Werke 1, München, 1962, p. 617.

([13]) Martin Buber, “Caminos de utopía”, FCE, Madrid, 2006, p. 378.

([14]) S. Ben-Chorin, “Hermano Jesús: El nazareno desde una perspectiva judía”, Riopiedras, Zaragoza, 2004, p. 11.

([15]) La obra cumbre de John Paul Meier, -en seis volúmenes- ha marcado las últimas tres décadas sobre el estudio del Jesús histórico: John P. Meier, “Un Judío Marginal. Nueva visión del Jesús histórico”, Tomo 1: Las raíces del problema y de la persona, Verbo Divino, Pamplona, 2005.

([16]) La obra que influyó de manera determinante en la moderna exégesis bíblica, abriéndo a enormes debates en el campo de los estudios sobre los evangelios: Rudolf Bultmann, “Historia de la Tradición Sinóptica”, Sígueme, Salamanca, 2000.

([17]) La nueva investigación del Jesús histórico iniciada en los años 50 del siglo XX por parte de E. Käsemann, G. Bornkamm, J. Jeremías, J. A. Robinson y otros, fragua en importantes cristologías. Mencionamos solo en ámbito latinoamericano: John Sobrino, “Jesucristo Liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret”, Trotta, Madrid, 1991.

([18]) El importante aporte en este tema: J.-H. Tück (ed.), “Bescheneidung Jesu: Was sie Juden und Christen heute bedeutet”, Freiburg i, Br., 2020, pp. 145-167-

([19]) Sobre “El Padrenuestro en la exégesis actual”, puede verse: Joachim Jeremias, “ABBA. El Mensaje central del Nuevo Testamento”, Sígueme, Salamanca, 1983, pp. 215-235.

([20]) Jon Sobrino, “Centralidad del Reino de Dios en la Teología de la Liberación”, en Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (eds.), “Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación”, vol. I, Trotta, Madrid, 1990, pp. 483, 486.

([21]) Según las explicaciones rabínicas más suaves de la escuela de Hillel se daban excepciones, que permitían ciertas ayudas en sábado. Por ello el conflicto no concernía a “la” postura judía sin más, sino a los partidarios de la línea dura de la escuela de Shamai.

([22]) En la tradición cristiana, la palabra “fariseo” adquirió una connotación negativa, que no hace justicia a los fariseos históricos. Los evangelios hacen referencia también a fariseos sinceros y honestos, como Nicodemo (Jn 3,1-13; 7,50; 19,19) y Gamaliel, uno de los doctores de la ley más famosos de entonces (Hch 5,34-39¸22,3). Jesús mismo trató amistosamente con algunos fariseos (Lc 7,36; 13, 31; 14,1). Por tanto, el enfrentamiento, no concernía a los fariseos en su totalidad. Para M. Buber, Jesús y el fariseísmo nuclear eran incluso de la misma corriente; Cf. Martin Buber, “Zwei Glaubensweisen”, Werke 1, München, 1962, p. 616.

([23]) La perícopa más extensa entre las que en los evangelios tratan sobre cuestiones de pureza es la disputa y enseñanza de Jesús sobre lo puro y lo impuro referida en Mc 7,1-23. Sobre “Jesús y la pureza en Mc 7,1-23”, puede verse: John P. Meier, “Un Judío Marginal. Nueva visión del Jesús histórico”. Tomo IV: Ley y amor, Verbo Divino, Pamplona, 2010, pp. 366-482.

([24]) Acerca de “La autoridad de la misión de Jesús”, en: Joachim Gnilka, “Jesús de Nazaret. Mensaje e historia”, Barcelona, Herder, 1993, pp. 305-325.

([25]) Un buen desarrollo de la declaración de Jesús sobre el Hijo del Hombre, puede verse: Raymond E. Brown, “La muerte del Mesías. Desde Getsemaní hasta el Sepulcro”, Tomo 1, Verbo Divino, Pamplona, 2005, pp. 596-620.

([26]) Cf. Hans Küng, “Ser cristiano”, Cristiandad, Madrid, 1977, pp. 420-421.

([27]) Ver panorama bibliográfico actualizado: Ulrich Luz, “El Evangelio según san Mateo” Tomo IV (26-28), Sígueme, Salamanca, 2018, pp. 351-352; más bibliografía: p. 266.

([28]) Ulrich Luz, op. cit., pp. 357-364.

([29]) Agostino Bea, “La Chiesa e il popolo ebraico”, Morcelliana, Brescia, 1966, pp. 78-79.

([30]) Ulrich Luz, op. cit., p. 368.

([31]) Ulrich Luz, op. cit., p. 177.

([32]) Walter Kasper, “Juden und Cristen – das eine Volk Gottes”, p. 35.

([33]) Cf. Walter Kasper, “La misericordia. Claves del Evangelio y de la vida cristiana”, Sal Terrae, Santander, 2012, pp. 75-79.

([34]) Tras la destrucción de Jerusalén (70 d. C.), Tito hizo crucificar en un solo día a 500 prisioneros de guerra. Cf. Flavio Josefo, “De bello iudaico” 5, pp. 449-451.

([35]) Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, “Nosotros Recordamos: Una reflexión sobre la Shoah”, Paulinas, Buenos Aires, 1998.

([36]) Johann Baptist Metz, “Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista”, Sal Terrae, Santander, 2007, pp. 48-50.

([37]) Cf. Johann Baptist Metz, op. cit., p. 47.

([38]) Los padres Javier Rossi y Leandro Orellano de la diócesis de Santa Fe de la Vera cruz (Argentina), son los que acompañaron a aquel grupo de jóvenes. En particular, agradezco el prolijo relato del P. Leandro, que motivó esta cita. Me alegra su actitud como cristiano y pastor, habla de saber mirar en profundidad este tipo de eventos, conociendo y haciendo que las jóvenes generaciones conozcan y tengan la experiencia, que todo ser humano (¡con posibilidad de hacerlo!) debiera tener en este lugar donde inevitablemente surge la pregunta ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? (Entrevista al P. Leandro Orellano por WhatsApp: 9 de octubre 2024).

([39]) Hans Küng, op. cit., p. 557.

([40]) Johann Baptist Metz, “Teología cristiana después de Auschwitz”, Concilium 195 (1984), p. 213.

([41]) Cf. Norman C. Tobias, “Jewish conscience of the Church. Jules Isaac and the Second Vatican Council”, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2019, pp. 166-167; 175-178.

([42]) Jules Isaac, “Las raíces cristianas del antisemitismo. La enseñanza del desprecio”, Paidós, Buenos Aires, 1975.

([43]) Jules Isaac, “Las raíces cristianas del antisemitismo”, p. 97.

([44]) Jules Isaac, “Las raíces cristianas del antisemitismo”, pp. 98-99.

([45]) Norman C. Tobias, “Jewish conscience of the Church. Jules Isaac and the Second Vatican Council”, pp. 195-199.

([46]) John Pawlikowski, OSM., “Catholic-Jewish Relations in Light of Vatican II’s Nostra Aetate”, en Catherine E. Clifford y Massimo Faggioli (eds.), “The Oxford Handbook of Vatican II”, Oxford University Press, Oxford, 2023, pp. 571-572, 574, 578.

([47]) Card. Kurt Koch, “Nostra Aetate as the Enduringly Reliable Compass of Jewish-Catholic Dialogue”, en Zion Evrony (ed.), “Jewish-Catholic Dialogue, Nostra Aetate, 50 years on”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 25.

También te puede interesar

Panorama de la cuestión de los “Tradicionalistas” en la Iglesia católica

El Vaticano II y la cuestión de los Tradicionalistas

E 7 de diciembre se cumplen 60 años de la promulgación de la Declaración “Dignitatis humanae”

John Courtney Murray, SJ., y el combate por la Libertad Religiosa

60º aniversario de uno de los gestos más luminosos y evangélicos del Concilio

El Pacto de las Catacumbas: un tesoro escondido en el campo del Vaticano II

"Una brújula siempre válida para el diálogo del judaísmo con la Iglesia"

Nostra Aetate y un nuevo comienzo en el diálogo judeo-cristiano

Lo último

Paz, Noviolencia, Gandhi, Mandela, Educación, Geopolítica

Celebrar el 30 de enero mientras el mundo en llamas