"La gratitud no es un deber. Es un gesto que no se puede ordenar"

"La curación se produce en el camino, en la frágil confianza en un gesto aún sin sentido"

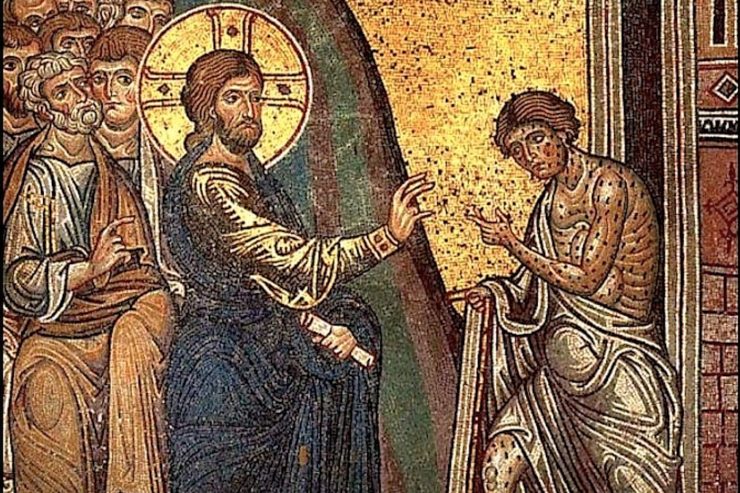

Diez hombres sin rostro. No tienen nombres, no tienen biografías. Son solo una distancia: «se detuvieron a distancia», dice Lucas. Y la distancia lo dice todo: el problema es evidente. Los diez no pueden acercarse porque son leprosos, enfermos físicos a los que las normas sociales impiden acercarse a otros seres humanos.

El relato se abre en una frontera geográfica entre Galilea y Samaria, que representan dos realidades históricas y culturales distintas, a menudo en contraste: Samaria está habitada por poblaciones consideradas impuras o heréticas por los judíos, mientras que Galilea, aunque marginal, sigue formando parte de la región judía.

Este espacio fronterizo es, por tanto, también un límite social y de identidad, donde se cruzan la alteridad, las sospechas y los prejuicios. Esa frontera no solo separa dos territorios, sino que marca la zona de la humanidad fracturada, de las pertenencias inestables, de los excluidos: es el espacio de la crisis.

Los diez no se acercan. No se atreven a tocar. Su voz rebota desde lejos, acentuando la distancia. Piden piedad: ser vistos, reconocidos como presencia y no como desecho. Figuras suspendidas entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser. No son hombres: son solo enfermos excluidos de toda relación que no sea con otros marcados por la enfermedad.

Jesús no los cura. Simplemente dice: «Id a presentaros a los sacerdotes». Ninguna promesa, ningún milagro efectista. Solo una instrucción, seca, formal, casi burocrática. Se nos enfría el corazón al escuchar las palabras tan secas y áridas de Jesús. Sin embargo, aquí está el paso decisivo. Es precisamente en el acto de ir cuando algo se mueve. No hay una luz deslumbrante ni un acontecimiento que los conmueva. La curación se produce en el camino, en la frágil confianza en un gesto aún sin sentido, percibido como inútil. Como en ciertas páginas de Kafka, el mundo permanece opaco hasta que se intenta moverse en él, paso a paso.

Pero la escena no ha terminado. En realidad, es solo el preámbulo. Porque el verdadero giro no está en la curación, sino en el regreso. Solo uno regresa. Solo uno —dice el texto— «al verse curado, regresó alabando a Dios en voz alta». Y se postra a los pies de Jesús. El cuerpo que antes se mantenía a distancia ahora se postra a sus pies. Es un cambio radical. La distancia se rompe, la herida se sutura.

El hombre que regresa es un samaritano, es decir, un extranjero, un no judío, un impuro. Es el único que sale del anonimato. Los otros nueve permanecen en silencio. Es como si Lucas, narrador lúcido y preciso, dibujara una escena teatral en la que solo el personaje marginal adquiere profundidad, voz, rostro, personalidad.

¿Y Jesús? Jesús observa la diferencia. No la corrige. No llama al orden a los nueve. No condena, no se queja. Hace una constatación: «¿No han sido purificados los diez? ¿Dónde están los otros nueve?». Es una pregunta sin respuesta. Es precisamente en esta pregunta donde se abre el espacio de la libertad. La gratitud no es un deber. Es un gesto que no se puede ordenar. El milagro cura los cuerpos. Pero solo la gratitud salva la relación: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado», dice Jesús. La gratitud es el punto en el que uno se siente visto, devuelto, íntegro.

La parábola está abierta. Los nueve se han ido, han sido curados, pero no sabemos si han comprendido el sentido de su curación. El samaritano, en cambio, vuelve atrás, relee lo que le ha sucedido y realiza un gesto gratuito. Él también podría haberse ido, y nadie se lo habría reprochado. Pero decide volver. Y en ese regreso, encuentra algo que no había buscado: la dignidad recuperada. Es en este momento cuando se produce el verdadero milagro.