"No es el justo el que es justificado, sino el pecador"

"En un mundo que enseña a mostrarse ganador, a construir identidades inexpugnables, esta parábola es una detonación"

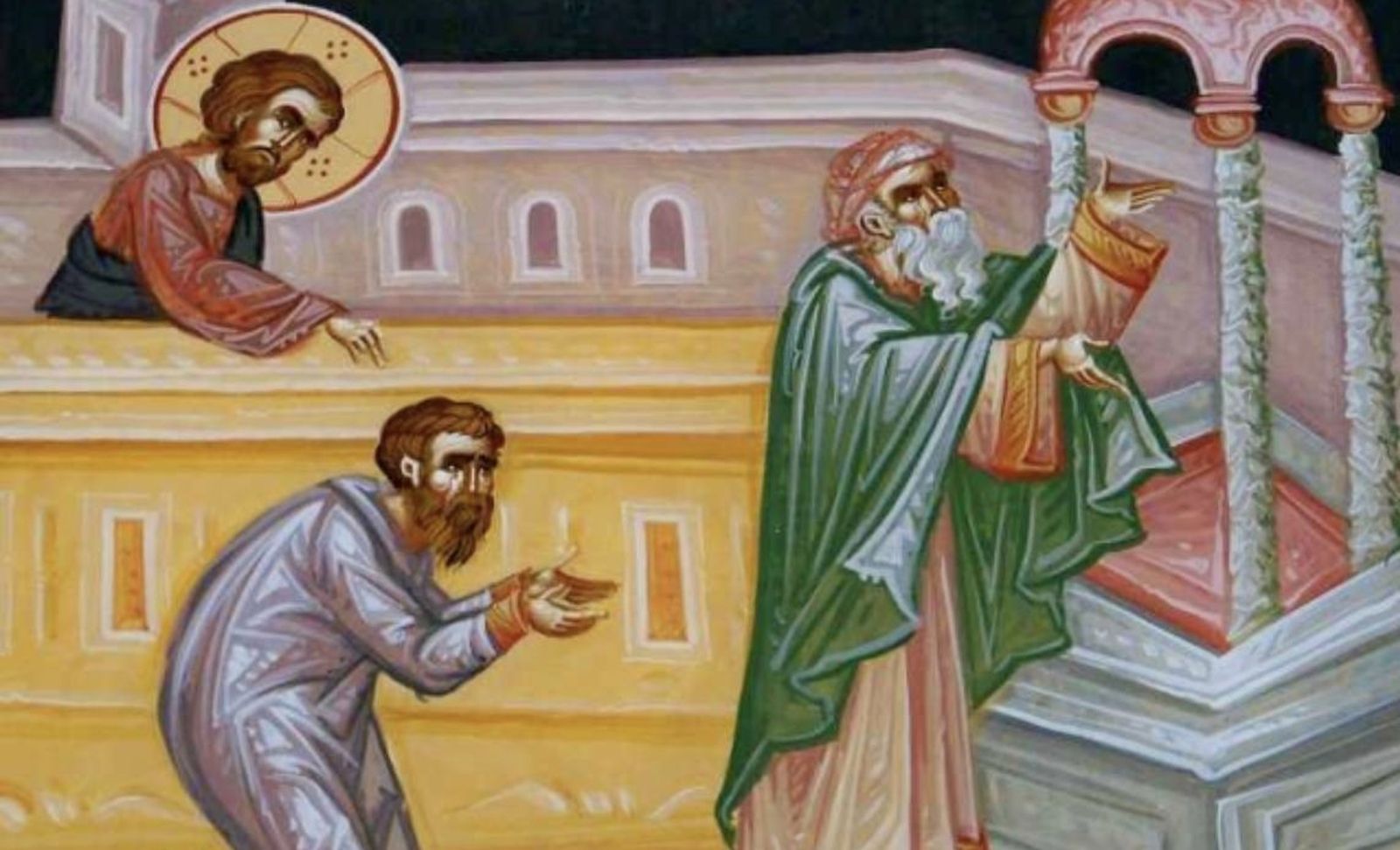

Dos hombres suben al templo. Entran en el mismo lugar, recorren los mismos escalones, se encuentran bajo el mismo cielo. Pero no provienen del mismo mundo: cada uno es un extraño para el otro. Los dos hombres son un fariseo (miembro del grupo político-religioso judío más importante y respetado de Judea) y un publicano (un odiado recaudador de impuestos). Jesús, según Lucas (18,9-14), narra una escena teatral construida sobre un contraste nítido, casi violento, que no se desarrolla en los gestos externos, sino en la intimidad de la oración, en la mirada que cada uno dirige hacia sí mismo.

El fariseo se pone de pie. Está bien vestido, erguido. Su voz es clara, segura. Rezaba «para sí mismo», nos dice el texto, pero su oración tiene el ritmo de un monólogo. No se dirige a Dios, sino que se complace en su propio reflejo. Enumera sus méritos como en un currículum: «Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos». Es el retrato del hombre exitoso, del justo según las reglas, de la autocertificación de virtuoso. Pero el elemento decisivo es la comparación: «no soy como los demás hombres...». En su oración, el otro —sea quien sea— es solo el telón de fondo para resaltar mejor. Y en particular «este» publicano. Así lo llama: evidentemente lo ha encuadrado: está ahí al fondo, mantenido a distancia. Es el negativo que hace brillar más su positividad. En el fondo, lo necesita.

Entonces la escena cambia. Como en un cuadro de Caravaggio, la luz cae sobre lo más oscuro. Allí se vislumbra al publicano que no se atreve a levantar la mirada. Se golpea el pecho. No argumenta, no se justifica: «Dios, ten piedad de mí, que soy pecador». Es la oración más breve de toda la Escritura, y un acto de desnudez interior. Es un hombre que ha dejado de defenderse.

Y aquí la parábola se rompe: no es el justo el que es justificado, sino el pecador: el hombre que se presenta sin nada que ofrecer, salvo su propia vergüenza. No tiene méritos que reivindicar. En un mundo que enseña a mostrarse ganador, a construir identidades inexpugnables, esta parábola es una detonación. Da la vuelta al eje. El reconocimiento no pasa por la autojustificación, sino por el abandono. No por la comparación con el otro, sino por el encuentro con uno mismo (y con los propios errores).

La parábola es una trampa. Al principio se dice que está dirigida «a ciertos que se creían justos y despreciaban a los demás». Es una flecha que parece apuntar a los fariseos, pero que acaba atravesando a cualquiera que haya pensado siquiera: «¡Menos mal que yo no soy como ese!». Es el cortocircuito de la parábola: quien juzga al fariseo acaba cometiendo el mismo error. Así, quien escucha (y quien lee) queda desenmascarado. No hay una posición cómoda desde la que mirar. También el lector se ve obligado a descender a la penumbra del templo, a preguntarse quién es, realmente, de entre esos dos.

Esta parábola parece tratar sobre la oración, pero no es así. En cambio, trata sobre la identidad, sobre la distancia que nos separa de nosotros mismos y de los demás. El templo es solo un pretexto. El lugar sagrado es un teatro donde se representa la verdad. El templo de Lucas parece la sala de un juicio kafkiano, donde la justicia no sigue los parámetros habituales. Es invertida, inesperada e, increíblemente, liberadora.

Lucas concluye con una sentencia clara: «El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado». No es un aforismo, sino una clave para leer el mundo y una invitación a buscar en la sombra —y en quienes no están bajo ningún foco— la verdad de la vida. Quien es verdaderamente humilde tiene el valor de no esconderse. La exaltación es el miedo disfrazado de fuerza. Resuena una pregunta: ¿a quién estás mirando realmente cuando crees que estás mirando a Dios?