La lealtad del cardenal Newman

"Newman fue testigo de la furibunda polarización de la Iglesia católica del siglo XIX"

"Al igual que otros intelectuales católicos del siglo XIX, Newman sobrevivió con anacoreta paciencia el pontificado más largo y más reaccionario de la historia"

"Newman era sensible a estas deficiencias porque no estudió en un seminario católico sino en la Universidad de Oxford"

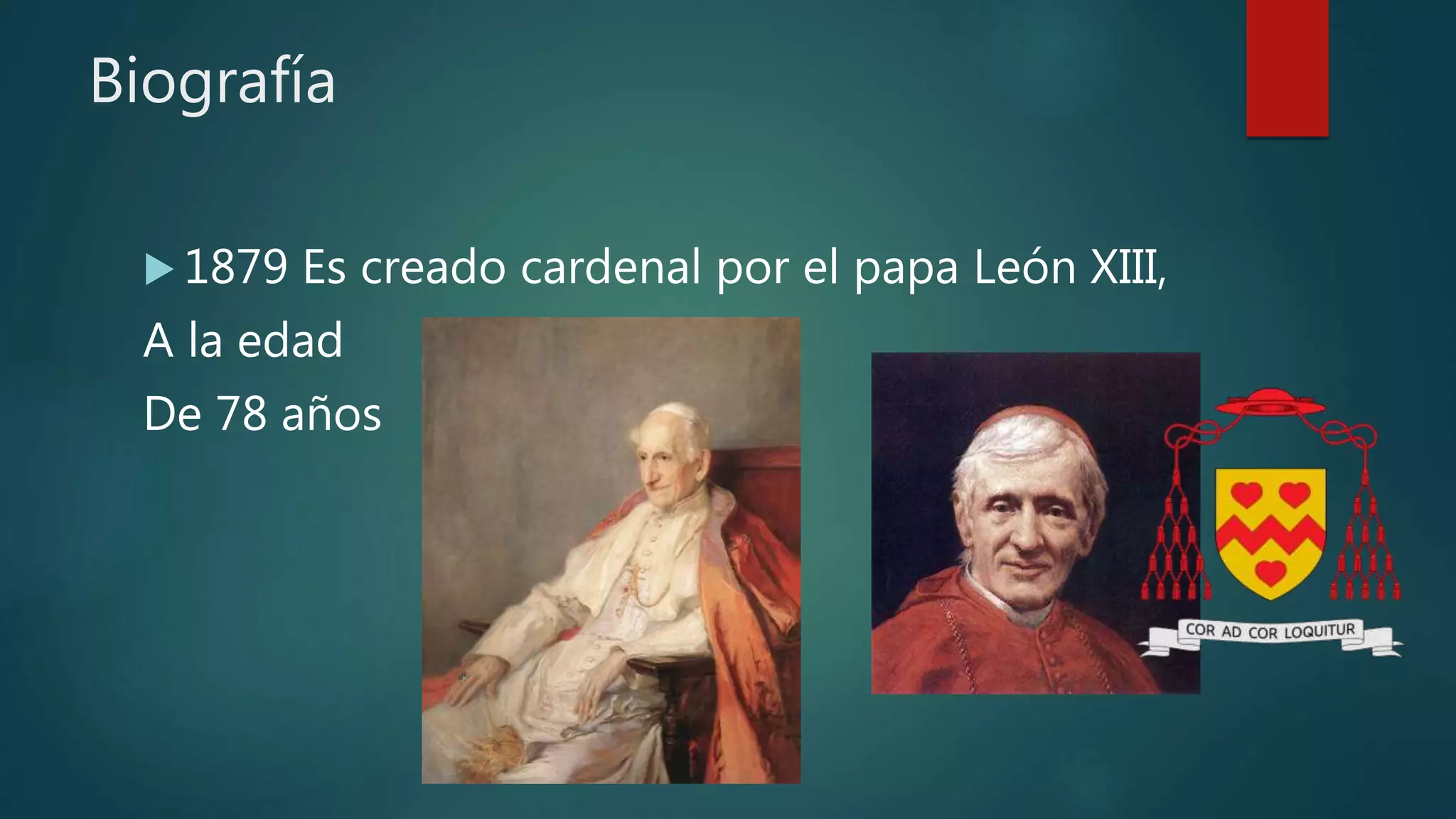

"Cuando León XIII publicó la lista de cardenales de su primer consistorio, el nombre de Newman escandalizó a más de uno, dentro y fuera de Roma"

"Que el cardenal Newman se incorpore hoy a la lista de doctores de la Iglesia no obedece en primer lugar a su excepcional intelecto, sino a la lealtad con la que vivió su pertenencia a la comunidad de creyentes aun a costa de su prestigio dentro de esa misma comunidad"

"Si algo admiro del nuevo doctor de la Iglesia es la serenidad de quien se sabe miembro de una comunidad que lo sobrepasa, no sólo en número sino en tiempo"

“Si por ficción quienes me aman me llegan a considerar un maestro de los fieles, les diría que antes que otra cosa sólo soy un discípulo de la Iglesia: doctor fidelium discipulus ecclesiae” (Carta de 1870).

Pío IX lo detestaba y no le faltaba razón: John Henry Newman era un personaje muy incómodo en Roma por su escaso compromiso con —si no es que sabida oposición hacia— la causa papal de los Estados Pontificios. Me refiero al drama que durante varios años protagonizó el hoy beato papa cuando las tropas de Garibaldi disolvieron los Estados Pontificios, uno de los reinos europeos más antiguos para entonces.

Dios le había otorgado al beato Pío IX, en su calidad de sucesor del apóstol Pedro, el poder temporal sobre esos territorios, por lo que no podía renunciar a ellos. No es que no quisiera: es que no podía —aquel “Non possumus!” le dio la vuelta al orbe católico—, y en su berrinche, el papa se presentó ante el mundo como un prisionero en el Vaticano: “Sufriendo cual si fuera delincuente / Y en su propia morada aprisionado”, lo retrató la poeta chilena Amelia Solar.

Por si al abatido papa le faltaran razones para desconfiar del otrora académico oxoniense, se rumoraba que tampoco simpatizaba con la campaña jesuita —porque eso fue, una auténtica campaña política alentada en todo el mundo con nombramientos episcopales amañados por los jesuitas y otros prelados afines al ultramontanismo— en favor de declarar la infalibilidad papal como un dogma de fe. Lo que pretendían era recuperar al menos un poco de toda la influencia política que el papado estaba perdiendo con la expansión de las revoluciones liberales. Lo complicado del asunto es que no eran rumores, según evidencian no pocas cartas de Newman, como ésta de septiembre de 1870:

En el Concilio no se aprobó [...] nada sobre el Papa que yo mismo no haya sostenido ya; pero es imposible negar que se hizo con una prisa y una obsesión tan desmesuradas, que todo esto ha sido un gran escándalo. No creo que la tormenta que cayó ese día haya sido una señal de aprobación, como algunos pretenden hacernos creer; y la repentina destrucción del poder temporal del papa tampoco me parece un signo aprobatorio: sugiere, además, que ser a la vez infalible en religión y déspota en lo temporal es quizá demasiado para un simple mortal.

Es muy probable que durante algún tiempo haya alguna reacción a su favor, pero no de forma permanente. Y entonces, a menos que el Concilio, al reunirse de nuevo, matice el dogma con reservas considerables —lo cual no es improbable—, quizá la indefensión secular del Papa lo obligue a cortejar a la comunidad católica internacional con una consideración y una bondad que la Santa Sede no ha demostrado en los últimos años, y que podría impedir eficazmente un uso tiránico de su poder espiritual. Pero todo esto está en manos de Dios...

Al igual que otros intelectuales católicos del siglo XIX, Newman sobrevivió con anacoreta paciencia el pontificado más largo y más reaccionario de la historia: “Hemos llegado al clímax de una tiranía —escribió en noviembre de 1870— . No es bueno que un papa dure veinte años. Es algo anormal y no produce buenos frutos: se convierte en un dios, nadie lo contradice, no sabe de hechos e, inconscientemente, termina haciendo cosas crueles”. La crítica se refiere a la deriva autocrática del papa, cultivada en un contexto donde la formación intelectual católica se reducía a la memorización de silogismos y no al cultivo de la teología en tanto que ciencia.

Newman era sensible a estas deficiencias porque no estudió en un seminario católico sino en la Universidad de Óxford. (A menudo me pregunto lo distinto que sería nuestro clero si lo obligáramos a pasar por los filtros de admisión de las universidades estatales y a convivir en contextos verdaderamente universitarios, con estudiantes de diferentes carreras y ambientes, con docentes de variada tradición filosófica y entre debates que trasciendan esas cámaras de eco que son los centros de formación religiosa…).

Si algo admiro del nuevo doctor de la Iglesia es la serenidad de quien se sabe miembro de una comunidad que lo sobrepasa, no sólo en número sino en tiempo; la serenidad de quien confía en que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la comunidad de creyentes; la serenidad de quien sabe que la doctrina cristiana no se desarrolla con el activismo político, sino con la silenciosa perseverancia y la orante paciencia de los obreros de la mies. La serenidad, pues, de quien ve la Iglesia con los ojos de la historia. Newman pudo haber imitado a esos miles de clérigos que apostataron tras la proclamación dogmática de la infalibilidad papal; tenía suficientes evidencias para denunciar lo artificioso del Concilio Vaticano I: los nombramientos a modo, las votaciones amañadas, las reservas de buena cantidad de los obispos asistentes.

Newman fue testigo de la furibunda polarización de la Iglesia católica del siglo XIX. Testigo también de las graves deficiencias en la formación teológica del clero de su época. Y, sin embargo, se quedó en la Iglesia. No en la Iglesia de los partidarios del papa ni en la Iglesia de sus enemigos; no en la Iglesia conservadora ni en la Iglesia liberal; no en la Iglesia “ilustrada” ni en la “integrista”. Se quedó en la Iglesia de Cristo: ésa que subyace a todos los bandos y que es perfecta precisamente “porque mucho ha cambiado”, como reza la famosa sentencia de su Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina.

Bien dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Cuando León XIII publicó la lista de cardenales de su primer consistorio, el nombre de Newman escandalizó a más de uno, dentro y fuera de Roma. Dudo que el papa Pecci estuviera al tanto de la correspondencia privada del ahora cardenal —que aceptó el nombramiento con la condición de no ser consagrado obispo—, pero sí que conocía su talante intelectual. El cónclave que eligió al nuevo papa vio en él una figura moderada, capaz de sobrellevar y quizá de reconciliar la polarización que legó su predecesor. Su pontificado impulsó la formación intelectual del clero a partir de un sistema filosófico tan sólido como el tomismo, y significó un cambio de tono sutil pero constante en la manera como la Iglesia se acercaba al mundo de su época: de lo primero da cuenta Æterni Patris (1879); de lo segundo, Rerum novarum (1891).

Que el cardenal Newman se incorpore hoy a la lista de doctores de la Iglesia no obedece en primer lugar a su excepcional intelecto, sino a la lealtad con la que vivió su pertenencia a la comunidad de creyentes aun a costa de su prestigio dentro de esa misma comunidad. Obedece además a la vivencia supernatural de su bautismo: porque entendió que la crítica a la Iglesia no significa deslealtad y que el desvelamiento de la verdad no se comprende sino históricamente… porque aunque Pedro sostiene el timón, en realidad esta barca se mueve con los vientos del Espíritu.