Cruz y gloria: el misterio que aún no comprendemos

"Nos resulta paradójico que el símbolo de la muerte se haya convertido en puerta de la vida"

"Algo en el corazón humano intuye desde antiguo que la vida sólo se sostiene si es entregada"

"En este marco se sitúa un episodio clave del Evangelio: la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor"

"La lógica cristiana no es la del mundo. Para nosotros, la gloria está en la cumbre, en el éxito, en el reconocimiento. Para Dios, la gloria está en el amor llevado hasta el extremo"

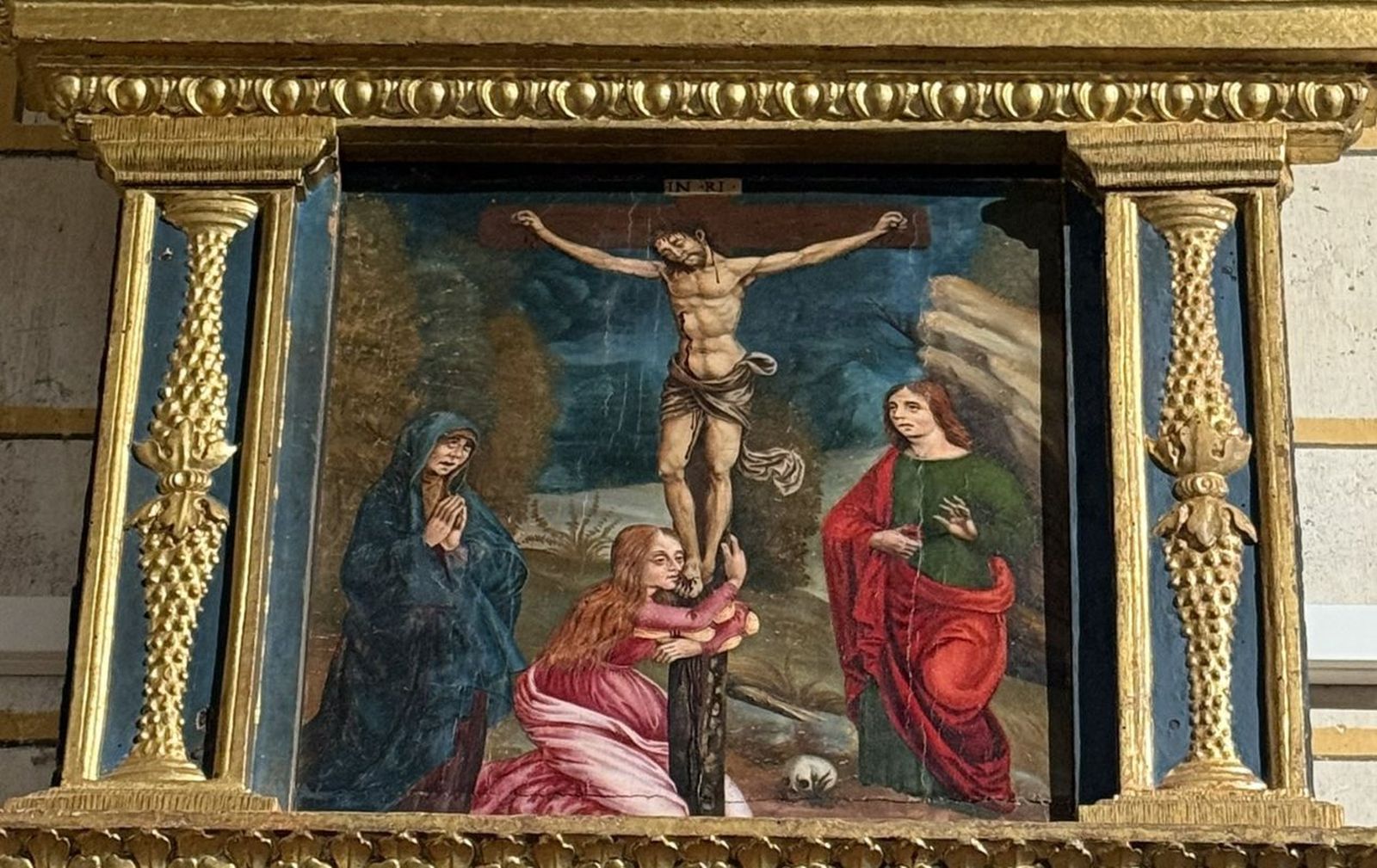

La cruz sigue siendo un misterio. Aunque llevemos años meditando sobre ella, aunque sea el signo por excelencia del cristianismo, aunque la llevemos colgada al cuello o presida nuestros templos, la verdad es que aún no la entendemos del todo. Nos escandaliza su dureza, nos desconcierta su lógica, nos resulta paradójico que el símbolo de la muerte se haya convertido en puerta de la vida.

Pero la cruz no es una invención del cristianismo. Tiene raíces que se hunden en la historia humana más antigua. Desde los primeros hombres, el sacrificio ha sido una forma de relación con lo sagrado. Un fuego, una víctima, un altar, una sangre derramada: expresiones primitivas del deseo de reconciliación, de la necesidad de ofrecer, de la angustia por no ser dueños del tiempo ni del destino. Algo en el corazón humano intuye desde antiguo que la vida sólo se sostiene si es entregada.

El eco de Israel

El pueblo de Israel recoge esta memoria ancestral y la purifica. Las fiestas del calendario judío —como Yom Kippur, la fiesta de la expiación, o Sukkot, la fiesta de las Tiendas— son celebraciones en las que confluyen la creación, la historia y la esperanza. El sacrificio no es un acto trágico ni un simple pago por los pecados: es el gesto que renueva la alianza entre Dios y su pueblo, el acto litúrgico donde la historia se abre a la promesa de salvación.

En este marco se sitúa un episodio clave del Evangelio: la Transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Ocurre —según algunos estudiosos— durante la semana de Sukkot, y en su simbolismo encontramos el eco de las teofanías del Antiguo Testamento: la nube luminosa, la voz del Padre, la presencia de Moisés y Elías. Jesús aparece revestido de gloria, brillante como el sol, blanco como la luz. Pero lo más sorprendente no es su apariencia, sino el tema de conversación: “hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén” (Lc 9,31). La gloria se abre paso a través de la cruz.

Una lógica que desconcierta

“Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho”, había dicho días antes. Y ahora, en el Tabor, les ofrece a sus discípulos una dedada de miel para que no desfallezcan cuando llegue la hiel. San León Magno explicó que “el principal fin de la Transfiguración fue desterrar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz”. Porque sí, la cruz escandaliza. ¿Qué sentido tiene que el hijo de Dios sufra? ¿Por qué salvar al mundo no desde el poder, sino desde la impotencia?

La lógica cristiana no es la del mundo. Para nosotros, la gloria está en la cumbre, en el éxito, en el reconocimiento. Para Dios, la gloria está en el amor llevado hasta el extremo. Jesús reina desde lo alto, pero no desde un trono dorado, sino desde un madero ensangrentado. Y lo hace porque sólo así puede alcanzar al último, al más herido, al más perdido.

Asombro y descenso

La escena del Tabor nos invita al asombro. Pedro quiere quedarse allí, construir tiendas, instalarse en el resplandor. Pero Jesús no se deja retener: hay que bajar del monte. Como en la vida espiritual, los momentos de luz son breves anticipos, aún no son moradas definitivas. El camino pasa por el valle, por el huerto de los olivos, por el juicio injusto, por el abandono, por la cruz.

Quizá por eso seguimos sin comprenderla del todo. Porque aún nos resistimos a morir. Porque seguimos esperando una gloria sin pasión, una fe sin entrega, una vida cristiana sin renuncias. Pero no hay resurrección sin Viernes Santo. Y sólo quien baja del Tabor puede subir de verdad con Cristo a la nueva vida.

Un misterio que nos transforma

La cruz, entonces, no es sólo un instrumento de tortura. Es el altar del amor. Es el lugar donde Dios se vacía de sí mismo para llenarnos de vida. Y es también el lugar donde estamos llamados a unir nuestra historia, nuestras heridas, nuestras luchas, a la suya. Cada vez que elegimos amar, perdonar, servir, confiar en medio del dolor, una chispa de gloria se enciende en la noche del mundo.

No entendemos del todo la cruz, pero podemos acogerla. No dominamos su misterio, pero podemos dejarnos transformar por él. Porque al final, la cruz y la gloria no son opuestas: están misteriosamente unidas. El madero oscuro es también el árbol de la vida. El fracaso aparente es en realidad la victoria. Y ese Dios crucificado es, para siempre, el Señor de la gloria.

La cruz como ventana de luz

Quizá por eso, en la arquitectura cristiana antigua, la cruz no era solo un símbolo de sufrimiento. En muchos ábsides de iglesias románicas y bizantinas, la cruz aparecía como ventana por donde entraba la luz del sol naciente que se proyectaba sobre el altar en el momento de la Eucaristía. No era una sombra, sino un umbral. Y esa luz se proyectaba directamente sobre el altar, como signo del Resucitado, como promesa de amanecer.

Jesús no dedicó su predicación principalmente a hablar de la cruz. Su palabra fue anuncio del Reino, sanación, perdón, cercanía. El sufrimiento no era un fin en sí mismo, sino un paso necesario hacia la Pascua. La cruz es gloriosa porque está habitada por Él. No porque duela, sino porque en ella se ha quedado el Pastor bueno, que da la vida por sus ovejas.

No absoluticemos la imagen de Cristo crucificado como única forma de contemplarlo. Hay que mirar también al Buen Pastor, que fue el primer modo de figurar a Jesús en la primitiva iglesia. Es el Resucitado que rompe las cadenas del Hades, el Maestro que parte el pan y camina con nosotros. La cruz no es el final, es la puerta. Y más allá de ella, nos espera la vida en plenitud, porque es también nuestra plenitud: Camino, Verdad y Vida.