"En África, no es normal ser solteros y no tener hijos" Ernesto Vivas Mateus: “En África no es tan impactante la novedad del camino sinodal, la gente ya es sinodal por cultura”

“El Papa Francisco es muy apreciado aquí por los cristianos del común y también por la jerarquía, por los sacerdotes, religiosos y religiosas. Aunque, hay cosas que no encajan bien”

“Aquí en África no es normal ser solteros, no es normal pasar por la vida sin tener hijos, sin tener un hogar, es una persona minusválida, es alguien que no vale, no cuenta”

“Diría que, en la iglesia los más preparados, para el sacerdocio de hombres casados serían los africanos, que ya prácticamente están viviendo eso”

“En África sí se da lo que nosotros en Occidente llamamos abusos de menores, pero aquí no es percibido de esa manera”

“Diría que, en la iglesia los más preparados, para el sacerdocio de hombres casados serían los africanos, que ya prácticamente están viviendo eso”

“En África sí se da lo que nosotros en Occidente llamamos abusos de menores, pero aquí no es percibido de esa manera”

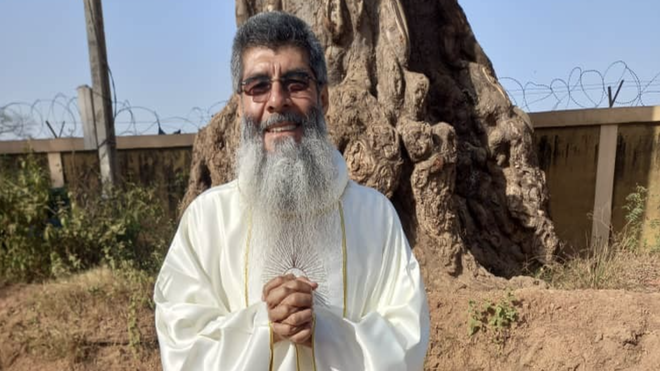

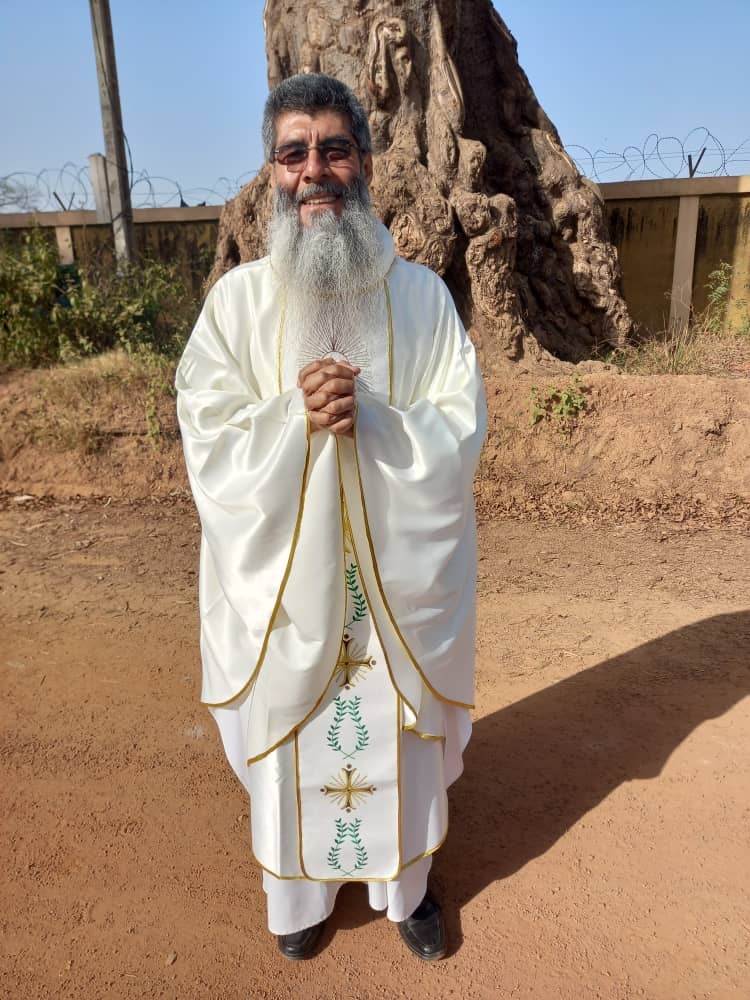

Ernesto Vivas Mateus, sacerdote colombiano de 58 años de edad, y desde 2006 misionero en África, quiso compartir su experiencia de vida y vocación con los lectores de Religión digital. Una historia de la búsqueda de la felicidad lejos de su país, en el discernimiento constante de la voluntad de Dios, en medio de tradiciones culturales, algunas afines al mensaje evangélico, otras diametralmente opuestas. Una historia de vida que cuenta la cotidianidad en una parroquia rural del continente africano, lejos de los reflectores y las controversias mediáticas del mundo occidental.

Padre Ernesto, gracias por regalarnos este espacio. Para comenzar, ¿qué quisiera contarnos acerca de su vida personal?

Bueno, mi historia personal, yo nací en 1966 en Tibirita, Cundinamarca, hijo de una familia campesina, mi papá Pedro Antonio Vivas Vivas, mi mamá Dioselina Mateus. Soy el mayor de cinco hermanos, tres varones, dos mujeres; y, bueno, crecimos en el campo, las labores de la agricultura en tierra fría y pudimos ir a la escuela allá en la vereda y luego al pueblo, al colegio. En esa época había que caminar una hora para ir al colegio, y en la tarde, una hora para regresar también a la casa. Así transcurrieron los años del colegio.

Después del colegio, yo estuve tres años sin estudiar y llevando una vida de campesino y reflexionando qué podría ser de mi vida, las posibilidades de ir al seminario, pero también la posibilidad de integrarme al servicio militar, la posibilidad de estudiar periodismo, o estudiar medicina, o estudiar agronomía, también la posibilidad de hacer un hogar, bueno, todas esas ideas fueron rondando en la cabeza y en el corazón y pues a mi manera de joven de la época, también claro, puestas en oración. Finalmente decidí ir al seminario en 1989, al Seminario Mayor San José de Zipaquirá, -en el centro de Colombia-.

Allí en el seminario fui haciendo el proceso poco a poco y hoy día puedo decir que tuve inquietudes misioneras desde esa época, pero no me daba cuenta; es lo que yo puedo leer hoy, -de mi vida-. Ya al final del seminario, comprendí lo que pasaba en mí, la revolución interior que era para mí, la misión.

Ya hoy lo leo más claro, todo lo que fue pasando me iba encaminando a una vida misionera, entendida como misión ad gentes, pero claro, la Iglesia es misionera en todas partes, lo sabemos, ella es misionera en todas partes del mundo, en todas sus formas, todas sus expresiones son misioneras.

En esta dinámica de búsqueda, estudié en Zipaquirá cinco años y luego fui al Seminario mayor de Nuestra Señora del Carmen en Restrepo Meta, de la diócesis de Villavicencio, –ubicado en los llanos orientales de Colombia. Allí terminé los dos últimos años de teología y me incardiné a lo que en la época era la Prefectura Apostólica del Vichada, me ordené sacerdote para esta prefectura y trabajé en el Vichada, cerca al río Orinoco, en el municipio de Cumaribo, en las misiones de la iglesia; trabajé en la misión de Achacara 5 años y luego trabajé en la misión de Santa Teresita del Tuparro cerca de Cumaribo. Después, trabajé en la misión de San Luis del Tomo, también en el Alto Vichada. Pasaron nueve años en estas misiones.

Así, se fue cristalizando el deseo de venir a África, que fui trabajando desde el seminario de Zipaquirá y claro, también desde los llanos orientales de Colombia y después viviendo el ministerio, yo fui trabajando esta idea de algún día venir a África.

En ese noveno año de misión allá en el Vichada, recibí una formación para la misión ad gentes en un curso de un mes en la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá y pude contactar misioneros combonianos que trabajaban aquí en África y concretar cosas para venir a la misión a África.

Y resultó una misión en la República Democrática del Chad, que queda en el corazón de África, en el desierto del Sahara, un país altamente desértico, uno de los países más pobres del mundo. Dios me dio esta gracia; en 2006 pude venir al Chad a una parroquia, una experiencia maravillosa.

Terminé la misión en el Chad en 2011 con un año sabático. Entonces los obispos me permitieron, tanto aquí del Chad monseñor Michele Russo MCCI, como mi obispo allá en Colombia, monseñor José Alberto Rozo Gutiérrez SMM (1937 – 2018), el obispo de la época del Vicariato apostólico de Puerto Gaitán, que era la misma Prefectura apostólica del Vichada anterior, me concedieron el permiso para tomar un año sabático y lo viví aquí en África.

Y bueno, pude pasar tres meses en Malí, en un instituto islamocristiano para estudiar un poquito toda esta dinámica de diálogo interreligioso, el islam y el cristianismo.

Luego pude ir a Francia a estudiar francés en un instituto de misiones, a mejorar la lengua que ya había aprendido en el Chad.

Tuve la oportunidad luego de ir a Israel para vivir una experiencia contemplativa con los monjes trapistas, estuve tres meses con ellos y luego regresé a Colombia, se completó el año sabático al regresar a Colombia.

Entonces, en 2012 me integré al Vicariato Apostólico de Puerto Gaitán, que comprende el municipio de Puerto Gaitán, Meta y medio departamento del Vichada.

Bueno, allí estuve cinco años en el vicariato, mi vicariato, y luego regresé al África, a Costa de Marfil en 2017, claro, todo con los protocolos de permisos de mi obispo, monseñor Raúl Alfonso Carrillo Martínez, desde 2016 vicario Apostólico de Puerto Gaitán, -y a quien conocía desde la época del seminario de Zipaquirá.

Vine aquí a Costa de Marfil con los Misioneros Javerianos de Yarumal, una comunidad religiosa fundada por monseñor Miguel Ángel Builes, hace ya casi un siglo; en 2027 se cumplirán 100 años de su fundación en Yarumal, departamento de Antioquia en Colombia. Ellos están aquí hace más o menos unos 40 años en Costa de Marfil.

Así, me viene asociado, pero a la vez con el proyecto de incardinarme al Instituto Misionero Misioneros Javerianos de Yarumal, porque la misión en la República del Chad me permitió descubrir que yo podría tener un perfil de vida religiosa y también me enseñó que la misión ad gentes se puede vivir mejor en comunidad religiosa. Sentí eso desde que estuve en el Chad y trabajé también eso en mi corazón.

Y bueno, todo eso me fue llevando a asociarme a los javerianos para venir a la misión, pero con el proyecto de algún día incardinarme. Fui dialogando con ellos, y hemos estado juntos ya desde 2017 aquí en Costa de Marfil. Los javerianos conocieron mi proyecto y han aceptado mi solicitud de incardinación al Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal.

En este momento, me estoy preparando para renovar mis promesas de incardinación por tercera vez, si Dios quiere, este año, en julio de 2025, es un proyecto que está en las manos de Dios.

Bien, esta es mi historia de vida, son palabras, pero la verdad, la realidad de la vida es mucho más que palabras; ha sido un proceso de Dios conmigo y, por qué no decirlo, de Dios con nosotros, porque yo he sido fruto, como todos somos fruto de fraternidades: primero la familia, toda una escuela familiar, enseguida todas las personas que han influido en nuestra vida, en la escuela, en el colegio, en el seminario, en las pastorales, los presbiterios que hemos integrado, etc., las comunidades con las que hemos trabajado, todos ellos son mi vida y yo soy ellos; somos frutos de la fraternidad, de la familia humana y, en este caso, de la familia cristiana.

Quisiera destacar que aquí en África, como también allá nuestros hermanos de las iglesias cristianas, nuestros hermanos musulmanes, el islam, han aportado mucho a mi vida y a mi ministerio.

Destaco también, la -importancia de la- tradición, en Costa de Marfil, en el Chad y en el África en general; son países que tienen muy viva la tradición: la tradición religiosa, social, política, administrativa, todo esto ha influido bastante en mi vida y me ha ayudado a crecer.

Asimismo, poner de relieve que no es una carrera personal; más bien somos frutos del compartir, de la fraternidad, de la obra de Dios en el compartir.

¿Cómo fue su proceso de aprendizaje de los idiomas?

El obispo que me recibió para la misión en la diócesis de Doba, al sur de la república del Chad, en la frontera con Centroáfrica, me envió a una escuela para aprender francés durante seis meses. Éramos un grupo de misioneros de México y de Colombia; sacerdotes y religiosas, laicos, pero también compartimos la escuela con africanos, comerciantes, africanos laicos; yo era el único colombiano. Aprendimos el francés en una escuelita.

Al llegar a la parroquia, aprendimos la lengua local, que se llama Ngambai y es una de las 150 lenguas, por lo menos locales que puede haber en el Chad. Allí la aprendimos a leer.

El método que la iglesia tiene no es tanto comprender la lengua, porque eso tomaría mucho tiempo, y además con tanta diversidad es casi casi perdido, porque en la misma parroquia puede haber de cinco a ocho dialectos diferentes, pues sería imposible. Sin embargo, hay lenguas, como lenguas madres, con las que se pueden identificar varios grupos lingüísticos.

Entonces, nos enseñaron a leer la lengua Ngambai; tenemos el Misal traducido a la lengua y las oraciones elementales del cristiano; está la Palabra de Dios traducida a la lengua. Y si uno aprende a leer, la gente escucha y comprende el mensaje leído. Varias etnias pueden comprender esa lengua madre.

En cuanto a la reflexión, para hacer la predicación, la homilía, en el caso de la eucaristía, o para dar una formación, para dar mensaje espontáneo, están los traductores locales, que son campesinos humildes que escasamente aprendieron a leer francés, a escribir algo de francés; comprenden el francés en una forma muy elemental, campesina, rudimentaria. Ellos pueden hacer la traducción a las lenguas locales.

De este modo, uno se puede encontrar en una eucaristía que va a ser traducida a cuatro o cinco lenguas y hay que tener mucha paciencia, no hay afán. De hecho, las liturgias aquí en estas tierras son tranquilas, la gente ya está acostumbrada, no solamente en el nivel religioso, sino en todos los campos de la vida, a tenerse paciencia, a escucharse, a escuchar traducciones.

Cuando el líder político viene a la región, cuando el alcalde se dirige a la comunidad, cuando los líderes dirigen las comunidades, en todos los campos siempre hay traductores que van a comunicar a sus pequeñas comunidades allí presentes el mensaje de los líderes.

Esa es una costumbre; así hay paciencia. Por esta razón, las reuniones son largas, son eternas, las celebraciones son largas justamente por eso y porque también ellas tienen sus protocolos solemnes propios de estas culturas. La gente tiene esa paciencia, no son tan acelerados como nosotros.

Eso para hablar de la lengua local en el Chad; ya aquí en Costa de Marfil, se usa la lengua francesa, que en mi caso ha mejorado un poquito por la experiencia. En todo caso, aquí como en el Chad se traduce; también nosotros tenemos celebraciones con tres o cuatro traductores, porque están las diferentes etnias que participan y así sean tres personas, cinco personas que están ahí en este sector donde estamos nosotros -se traduce el mensaje para cada uno-; no es de multitudes, sino de pequeños grupos, pequeñas comunidades cristianas, que pertenecen a diferentes grupos.

De modo que, en una misa dominical aquí, fácilmente hay tres encargados de traducir la homilía y los mensajes que van dirigidos a las comunidades. La lectura de la palabra de Dios se hace también en dos o en tres lenguas.

El aprendizaje de las lenguas es un gran sacrificio, pero a la vez es maravilloso poder acercarse a las culturas en sus propias expresiones.

¿Es verdad que le tienen apodo?

En la época de Bin Laden me llamaban bastante Osama Bin Laden… (risas). Sí, estaba muy fresca la memoria de Osama, pero también los musulmanes me llamaban profeta, a causa de la barba. Ellos me veían como un hermano. Y pues la barba ya rompía el hielo, o sea, abría amistad rápido. Entonces, yo fácilmente me sentaba con ellos a tomar un té y a hablar, a compartir.

Y bueno, ya en la conversación pues les decía que yo era cristiano, que yo era sacerdote católico, y ellos respetan. Pero muchas veces ellos expresaban que les gustaría que yo fuera musulmán, que ellos pensaban que yo era musulmán y que les gustaría que yo fuera musulmán algún día.

Bueno, son anécdotas, en buen ambiente de hermanos, de amigos.

¿Qué significa, para esas culturas, llevar la barba?

Bueno, para seguir hablando de las barbas, pues la barba en estas tierras abre –puertas- la gente fácilmente relaciona la barba con una persona religiosa. Aquí en África le dicen hombre de Dios. Sin preguntar nada, ellos cuando lo ven a uno así con barbas largas, ya van a pensar inmediatamente que uno es un hombre de Dios; y aquí es muy fácil ese lenguaje.

A las personas, a los sacerdotes, sobre todo en la parte de hombres, no tanto para las religiosas, no dicen una mujer de Dios, sino los hombres, los Imam. Usted sabe que los líderes del culto del islam se llaman Imam, es el sacerdote musulmán, el líder religioso. Y bueno, también a los pastores de las iglesias evangélicas, a los sacerdotes que somos nosotros, siempre la gente fácilmente nos llama hombres de Dios.

Ellos van a decir el hombre de Dios me bendijo, el hombre de Dios me aconsejó tal cosa, el hombre de Dios me acogió. Ellos rápidamente relacionan que la persona que porta la barba es un hombre de Dios. De modo que, casi siempre van a preguntar si la barba tiene que ver con el sacerdocio.

Padre Ernesto, ¿cómo es su trabajo pastoral en Costa de Marfil?

He tenido mucho trabajo, he tenido viajes, he tenido que salir de la parroquia varias veces a la capital, a otras regiones; estos son tiempos muy fuertes, visitando las comunidades en moto, muchas reuniones acompañando los catecúmenos que se preparan al bautismo, muchas reuniones, varias reuniones con el obispo, con los sacerdotes de la región, y pues como aquí los caminos son feos, las distancias son largas, eso nos cansa y es tiempo de mucho calor. Además, es Ramadán.

¿Cómo se vive el Ramadán en su comunidad?

Hoy aquí en Costa de Marfil se celebra la fiesta del Ramadán, que es como para los cristianos la Pascua. Los musulmanes terminaron un mes de ayuno, de fuerte oración y también de prácticas de caridad, el perdón, las ofrendas, la ayuda a los hermanos, pero también el sostenimiento al culto y a las obras del islam. No se tienen fechas fijas en el calendario para celebrar este día de Ramadán, los musulmanes se guían por la luna. Cuando ya van completando el mes, en el momento que la luna aparece por primera vez, pequeñita, pequeñita, ahí ese día en la noche aparece la luna, al día siguiente es declarado día de Ramadán, no importa qué día, no importa qué día caiga, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa. Este año 2025 fue hoy, domingo.

Todos los musulmanes están de fiesta, hay comida, hay reunión familiar y los niños están estrenando vestidos, bueno, sencillos, muy pobres, muy sencillos, pero sí se nota la fiesta y algunos niños reciben regalos, depende las posibilidades de la familia, y del lugar donde se vive.

En la mañana de hoy, cuando me dirigía a una vereda, había una vía de aquí del pueblo cerrada porque los musulmanes se la tomaron para hacer la oración pública. Viene mucha gente de las veredas, de los campamentos y aquí los del pueblo y se toman una calle y ahí hacen la oración pública y luego ya se van cada una a sus comunidades o a sus familias para continuar la fiesta que es la comida y el compartir familiar y también con los vecinos.

Es el fin del mes de ramadán y aquí en Costa de Marfil mañana civilmente es declarado feriado, es un día que no se trabaja, es un puente, es un día de descanso para todos.

¿Cómo es percibido el papa Francisco en África?

El Papa Francisco es muy apreciado aquí por los cristianos del común y también por la jerarquía, por los consagrados, por los sacerdotes y con mayor razón por los religiosos y religiosas. Aunque, hay cosas que no encajan bien.

Una es el hecho de cuando el Papa habló y pidió a todos de dar la bendición a parejas homosexuales, de bendecirlos, si ellos se acercan a pedir la bendición, no negarles la bendición, bien sea parejas, bien sea individuos. Eso aquí chocó mucho.

En la cultura africana no cabe en la cabeza que existan homosexuales; se considera la homosexualidad como una aberración, y es grave. De hecho, en muchos países hay cárcel; se considera como un delito, un gesto o un acto homosexual. No se reconoce el homosexualismo para nada. Se castiga.

Incluso, es posible que –a causa de esto- a mucha gente la maten, la envenenen, la eliminen, como en estas culturas africanas se hace.

A los hombres y a las mujeres también se les hace la iniciación en la juventud, en la adolescencia, se les hace una iniciación a la vida. Esa iniciación tiene que ver con la parte psicológica, pero sobre todo, sobre todo en la parte física de las personas. Por ejemplo, hay lugares donde los hombres antes van seis meses o un año al campo, a la sabana, a la montaña, a la selva, con maestros de iniciación.

Allá se daba la educación a los jóvenes, educación a la vida en todos los campos, al trabajo, a la guerra, la formación para la guerra, para defenderse, la formación como hombres, como machos, cómo comportarse frente a una mujer, frente a una esposa. Y había el examen, es decir, hay la observación física del cuerpo humano, porque eso es al desnudo; y ellos, los maestros juzgan si las personas son aptas para la vida conyugal, la vida de un guerrero, la vida de un campesino o de un trabajador, etc. Así determinan los maestros si se está física y psicológicamente preparados

Dicen las historias recientes que hay personas que no regresan de la iniciación porque los maestros allá los eliminan, eliminan a quienes no son aptos para la vida, los matan. Y ellos y la gente saben que cuando no regresan esas personas, la noticia es que el espíritu de la selva, el dios de la selva, el dios de la iniciación, se los llevó y ya nadie reclama, ya no hay nada que hacer. Así es. En la cultura se entiende eso. No hay que hacer escándalo, nada, nada. O sea, es normal, normal.

Entonces, todo eso para decir que las personas que no son aptas para la vida, como está organizada, pues simplemente en la cultura, se eliminan.

Fue en este contexto que se interpretó el mensaje del papa. En estas culturas no cabe en la cabeza que exista un comportamiento homosexual en el hombre o en la mujer. El lesbianismo y el homosexualismo, sin embargo, uno ve que existe y en las grandes ciudades uno alcanza a percibir cierta libertad, ciertas expresiones y libertades que se dan.

Claro, nada que ver con nuestra cultura.

Aquí, por ejemplo, bueno, hay cosas también que son culturales y no se juzgan de homosexual. Por ejemplo, aquí fácilmente los hombres pueden ir por la calle en lugares públicos, pueden ir de la mano como novios, con los dedos cruzados, y eso es bueno para estas personas, porque le están diciendo a la sociedad nosotros somos amigos.

Incluso cuando uno viene aquí por primera vez, llega a un lugar y lo presentan, o cuando hay así camaradería del misionero con la gente, los hombres fácilmente lo toman a uno de la mano y lo van llevando por todos lados y no lo sueltan, le cruzan los dedos y no lo sueltan a uno. Se siente mal porque no es de nuestra cultura, pero es normal, simplemente se tiene que respetar y permitir sentirse, hacer el esfuerzo, sentirse bien, apreciar ese gesto.

De manera que, pueden haber esos gestos de amistad, pero también homosexuales y pues están apoyados por la cultura; aunque no se les llame expresiones homosexuales.

En este contexto, los obispos mismos y los sacerdotes y los laicos dicen, que como así que el Papa está pensando éso, está hablando, está ordenando a la iglesia de esa manera. El Papa, rápidamente escuchó la reacción de los obispos, de las conferencias episcopales, y dijo públicamente que en África no estaba obligado a aplicar este consejo que él daba respecto de la bendición a homosexuales.

Bueno, para venir un poquito a lo anterior, aquí, por ejemplo, fácilmente un sacerdote en una misa dominical, él puede hacer una homilía totalmente contra el homosexualismo, condenando totalmente el homosexualismo.

Y claro, la gente es muy interesada, la gente abre los ojos y está súper interesada, y la gente va a felicitar al Padre, porque la gente ve algunas expresiones en la gran ciudad, en las ciudades grandes ve expresiones de ese tipo, o ve cosas en la televisión, entonces la gente está chocada y la gente ve como una corrupción horrible de la humanidad y que los sacerdotes tenemos que predicar y atacar todas esas cosas.

Es otra mentalidad, es otro tiempo que están viviendo aquí las personas. Sin embargo, uno ve que esto va evolucionando y algún día será otra mentalidad y otra manera de actuar y de hablar y de reconocer las expresiones humanas y sociales.

¿Qué otras cosas se comentan allá de los mensajes del papa Francisco?

Esta gente es muy religiosa; y en ocasiones, cuando Francisco habla del ayuno, que no son tanto los ritos y las cosas que uno hace físicamente, sino más bien lo interior, la conversión del corazón, los gestos de amor al prójimo que valen más que ayunos, que penitencias y mortificaciones corporales, la gente no quisiera que el Papa hablara así, porque aquí la gente es muy rigurosa en eso físico, pues también hacen esfuerzos por, como todo el mundo, porque la vida en el espíritu sea coherente con la vida en el rito, lo físico.

Pero la gente que es muy severa con lo físico, por ejemplo, los musulmanes pasan Ramadán ayunando, hacen un mes de ayuno. Claro, en la noche comen y en el día no. En la noche ellos beben y comen en abundancia, pero antes de que salga el sol paran de comer, y todo el día, hasta que el sol se oculta, van a comer nuevamente. Así, pasan en ayuno durante un mes, el mes de ramadán, y eso es estricto. Y la gente sigue en el trabajo con estos solazos, con esos calores y a veces las personas están enfermas, con paludismos; esta gente es débil de alguna manera, porque no han tenido la oportunidad de curarse bien de las enfermedades, de comer balanceado, de dormir bien, etc.

El promedio de vida en estos países está entre 40 y 50 años, es decir que la gente es bastante débil y propensa -a enfermedades-, muy vulnerable. Haciendo esos ayunos rigurosos, uno ve que la gente está demacrada, que sufre, pero a ellos no les importa, con tal de complacer a Dios, porque ellos sienten que están complaciendo a Dios.

También los cristianos aquí, los cristianos católicos, hacen ayuno que llaman ayuno seco, lo mismo, copiando un poco, siguiendo el ejemplo de los musulmanes, la gente aquí se impone cosas todo un día y varias veces a la semana, sin comer todo el día, no comen nada, ni beben nada.

Es increíble entonces que el Papa hable de esa espiritualidad que es muy buena para occidente, pero para esta gente es como si el Papa no apreciara eso que es muy importante, que es la mortificación física.

Pero en general, el Papa es muy apreciado, muy querido, muy seguido escuchado y es tenido como un gran hombre, el Padre, gran testimonio de vida cristiana y de humanidad.

¿Cuál es la percepción Africana del Camino sinodal propuesto y liderado por el papa Francisco?

En África es muy apreciada esa pedagogía sinodal. Aquí la gente ya es sinodal por cultura, entonces no es tan impactante. Claramente, nosotros sí tenemos en cuenta el tema en la predicación, en los grupos y movimientos de la iglesia y en las organizaciones, el consejo parroquial, el consejo económico y las estructuras del funcionamiento de la iglesia, de la parroquia, de la diócesis, se toca el tema y se explica y se pone en práctica.

Pero lo nuevo es el nombre, lo nuevo es el término Sínodo o Sinodal. La gente ya es de esa dinámica. Aquí, para todo la gente se reúne, se consulta, en el barrio, en el pueblo, en la comuna, en las veredas, siempre hay comisiones ahí hay grupos organizados.

Aquí, incluso para hacer un funeral, nombran un comité organizador, un presidente del comité organizador le llaman el PSO, el presidente del comité organizador; por ejemplo, si muere un hermano mío, se reúne toda mi familia, los amigos más cercanos y organizan un comité con un presidente, ellos se encargan de todo. Yo simplemente como hermano o el más allegado del difunto, yo me siento en un lugar debajo de un árbol, en un lugar en la sombra, me siento ocho días o más, quince días a acoger la gente, pero de palabras; la gente viene a darme el sentido pésame y debo sentarme y escucharlos; que yo sepa que vinieron a expresarme el sentido pésame todos mis amigos, los de lejos, de cerca, a la familia, yo me siento a eso, es mi trabajo, es decir, para dar un ejemplo, la sociedad que me va a acompañar, familia y amigos de cerca y de lejos, ellos se van a encargar de todo lo otro. Aquí no hay ese seguro funerario ni nada de eso. Incluso aquí hay personas que meten un cuerpo al horno, al anfiteatro, lo meten un mes, dos meses, seis meses esperando organizar un entierro. Imagínense todo eso.

El comité organizador de las exequias va a buscar plata, organizar comidas, organizar transportes, hablar con autoridades, etc., buscar sonorización, equipos de sonido, porque es que aquí enterrar a alguien es ocho días por lo menos de fiesta y en el pueblo y en la familia la gente viene a comer, a bailar, a dar el sentido pésame.

Hablé de eso para ilustrar que por ejemplo en un entierro, solamente un entierro, cómo se expresa ese diálogo, esa organización, esa consulta para ejecutar por ejemplo un funeral, un entierro, y así para las otras cosas.

Si va a venir una persona, un político a visitar, por ejemplo, igualmente se crea el comité organizador, ellos se consultan, cotizan, aportan dinero, aportan comidas, aportan animales y aportan lo que haya, las sillas y las mesas de las casas. Aquí la gente casi no tiene muebles y las instituciones también son pobres.

Entonces cuando hay una actividad grande, la gente saca lo que tiene cada uno y lo pone servicio comunitario.

Aquí, por ejemplo, la gente que sale a la ciudad por costos de trabajo, porque se instaló para vivir en la ciudad, nunca va a olvidar su pueblo donde nació; jamás. Tiene que seguir conectado como con un cordón umbilical. El que se va del pueblo no se va, él se comunica permanentemente, viene y sabe cómo va el pueblo y está participando económicamente al desarrollo del pueblo. Depende del sueldo de dónde esté ubicado, tiene que aportar para las actividades del pueblo.

Todos los eventos se tienen que cotizar; y al que salió del pueblo lo están llamando permanentemente “ah, mire, va a venir el diputado y tenemos que hacer esto y necesitamos dinero”.

Si por desgracia una persona se desvincula del pueblo, cuando muera, lo van a enterrar en su pueblo, su pueblo natal. Eso es la cultura. El día del entierro se va a notar, se las van a cobrar; la sociedad le va a cobrar a usted la ingratitud con su pueblo. El día del entierro no le prestan ni una silla para que se sienten sus invitados.

Fui testigo de eso. Yo fui al entierro de la mamá de un gobernador de aquí de la región. Viajamos todo un día a otro sector del país para ir al entierro. Y sí señor, ni siquiera una silla la gente sacó para acoger a los invitados. Ni siquiera a nosotros los padres que íbamos. Porque este señor creció, se metió en la política, se instaló, invirtió en otras partes y se olvidó de su pueblo. Simplemente se olvidó de su pueblo. Cuando fue enterrar a su mamá, la gente le cobró de una manera cruel; y es normal. La gente después comenta, pero es normal, ellos lo saben.

¿Cuál es la percepción del celibato sacerdotal entre la gente del pueblo?

Bueno hermano, respecto al celibato, es decir, la iglesia predica, expone los valores universales para todo sacerdote católico en el mundo. Están los consejos evangélicos, está la pobreza, la castidad, la obediencia y pues el testimonio.Sin embargo, aquí en África no es normal ser solteros, no es normal pasar por la vida sin tener hijos, sin tener un hogar, es una persona minusválida, es alguien que no vale, no cuenta.

Es muy grave no tener hijos, es muy grave ser incapaz de formar un hogar y en el caso de las mujeres es peor. Por ejemplo, la esterilidad en las mujeres es considerada una maldición grande que ellos bregan a cubrirla dándole hijos a una señora que no tiene hijos para que los cuide, para que los proteja. De modo que, siempre a las señoras, así no tengan hijos, no les faltarán niños para cargar, para cuidar, para ejercer ese papel de madres. Uno de los temores de los jóvenes, de las niñas, de las muchachas, es que no puedan tener hijos.

Se ve ese fenómeno, por ejemplo, que muchas niñas a temprana edad son madres y no hay ningún escándalo como si sucede en nuestra tierra. Todo mundo va a apoyar ese embarazo y cuando el bebé nace, pues todo mundo va a querer protegerlo, va a querer ayudar, va a querer ayudar a esa joven madre a sacar adelante su hijo y es una felicitación porque ya esta mujer es madre, es fecunda.

Bueno, eso es un paréntesis para ver cómo el hecho de decidir no tener hijos es casi elegir una maldición. En esos contextos, en el caso de los hombres estériles, hay culturas donde ellos en la discreción le permiten al hermano o al primo –engendrar hijos con su pareja-. Para ellos no hay primos, para ellos todos son hermanos, todos los que nosotros llamamos primos para ellos son sus hermanos. Aquí se encuentra uno con esas dificultades para documentos. Tampoco hay tíos ni tías, todos son papás, dicen “mi papá, mi mamá…” y cuando uno va a ver con detalle, descubre que son sus tíos y tías, esa familia es así.

En el caso de la esterilidad del hombre en la discreción, su hermano podría fecundar a su esposa y ya con eso se cubre socialmente, se cubre la maldición de este hombre que es estéril.

En esos contextos, sí se predica el celibato, es decir, y el seminarista sabe que va a estar célibe, que no tendrá esposa, que no tendrá hijos, pero una vez que es sacerdote, uno sabe que muchísimos, muchísimos sacerdotes tienen hijos, tienen relaciones sentimentales con señoras y no es escandaloso, la gente no va a hacer escándalos por eso.

Al respecto, hay tolerancia en el clero, en los obispos; aunque he sabido y me he dado cuenta que cuando hay ternas para elegir obispos, ahí sí, es decir, la Iglesia se cuida en que esos candidatos a obispos no tengan hijos.

De hecho ha habido candidatos que han sido descalificados porque los han denunciado como padres, como papás, pero ha habido cosas, por ejemplo, yo conocí un caso en un país, en el Chad justamente, que un candidato a obispo pues tenía hijos, una religiosa extranjera denunció eso, la iglesia, los interesados, la escucharon, y se armó un problema. El escándalo no fue que hubiera habido hijos, el escándalo no es que el cura haya tenido hijos, el escándalo fue que una monja haya denunciado eso. La monja tuvo que irse del país, la monjita tuvo que dejar la misión, porque no era conveniente seguir allá. Se había producido una desconfianza, se puede decir así, de los misioneros contra ella, porque ella denunció eso.

Bueno, entonces un poquito para, no sé cómo se vaya a interpretar, pero para decir que los valores universales de la Iglesia católica en cuanto a la vida consagrada, los ordenados, pues son conocidos por los candidatos y por la misma cristiandad, por los cristianos, pero el ambiente social, cultural, empuja a los consagrados a tener hijos, a tener relaciones sentimentales, un poco en la discreción, pero no tanto, porque es normal, la gente no se escandalizar, la familia, por ejemplo, si un sacerdote tiene su novia en una familia normal, la familia lo va a acoger públicamente, no hay problema. Es el papá de niños no es problema. Lo importante es que responda económicamente, que visite, que acompañe.

Yo sí hago un comentario, muy personal, de mi parte, yo diría que en la iglesia, los más preparados, quizá para el sacerdocio de hombres casados serían los africanos, serían los más preparados, los que ya prácticamente ya están viviendo eso, no hay problema.

Respecto a las denuncias de abuso sexual de menores por parte de clérigos y religiosos, ¿Cuál es la situación en África?

En cuanto al abuso de menores, justamente como el ambiente aquí es de poner en alto la fecundidad, el ambiente aquí también es que todo hombre y toda mujer deben ser esposos, deben ser esposas.

También aquí, la edad para casarse no es la edad estándar occidental, pues es occidente el que avala y que va dictando las normas democráticas, los derechos humanos como estándares de comportamiento. Pero aquí, eso no importa, está lo que nosotros llamamos el matrimonio forzado, pero para ellos no es forzado. Una niña después de que tenga su menstruación está en capacidad de ser madre y entonces si está embarazada no es problema.

Entonces, digamos, abusar de un menor aquí en estos ambientes, pues no es abusar, se puede tomar como una iniciación, es la iniciación, los jóvenes, muchachos, las muchachas se lanzan a la iniciación a la vida sexual a temprana edad. Los papás facilitan que los muchachos se encuentren, que los muchachos tengan relaciones.

Bueno, también hay cosas a reflexionar. La tasa de abortos es grande, la tasa de abortos es muy grande, y las muertes de las madres también por abortos, siempre son las niñas las que pierden la vida en todas partes.

La gente practica abortos –fuera de los hospitales-. En el campo se practican abortos consumiendo plantas, consumiendo sustancias abortivas. Y en las ciudades hay muchas clínicas clandestinas, casas de mala muerte, que practican abortos con medicamentos fuertes y baratos.

¿Por qué se practican tantos abortos?

Imagino que se debe a la pobreza, que es fuerte, y porque ya hay muchos niños; también porque, por ejemplo, en Costa de Marfil estamos asistiendo al crecimiento de una clase media, que está surgiendo. En muchos de estos países casi que no hay clase media; están sólo los ricos, que son poquitos, y está la masa de pobres.

En Costa de Marfil, por ejemplo, yo veo que está surgiendo, se nota ya una clase media. Y entonces los muchachos, hijos de esas clases emergentes, pues ya tiene como unos planes, no están preparados, pero ya quieren avanzar, formarse, estudiar, tener un buen trabajo; de manera que, un embarazo en épocas de colegio o en comienzos de la universidad se ve como un estorbo, una angustia, un problema. Entonces se practica un aborto.

No obstante las diferencias culturales, uno se da cuenta que el ser humano es el mismo en todas partes. No es que África esté salvado de un problema de abuso de menores, y lo mismo podemos hablar del homosexualismo, no es que África esté salvado de sus fenómenos, de esas realidades con respecto a Occidente u otros lugares del mundo, no; lo que pasa es que aquí esos temas son tabú, de eso no se habla, de eso no se publica, no se habla en la escuela, no se habla en la iglesia, no se habla en familia, eso son cosas, cosas discretas, son secretos, de eso no se habla.

Pero uno sí ve que pasan muchas cosas. Por ejemplo, uno ve que la moneda de cambio aquí, en cuanto a pagar favores, se paga sexualmente. Los hombres en todos los niveles aprovechan que ellos son los que manejan el dinero. Las mujeres no manejan dinero, es el hombre el que maneja el poco o mucho dinero. La mujer es dependiente del hombre totalmente. La mujer vive como de pequeñas economías, el hombre es el que manda, es el que da para el mercado, es el fuerte. La mujer está como mendigando del hombre monedas, mendigando su bienestar, y ella obtiene ese bienestar exponiendo, ofreciendo favores sexuales, así se hace.

Hay muchísimos casos donde el profesor en la escuela, en el colegio, le va a pedir a las niñas una relación sexual para pasar el año, por decir algo, por una nota; en los puestos de trabajo, cuando se solicita, las mujeres que solicitan trabajo, que hacen cola para los trabajos o cupos en las universidades, cupos en los puestos importantes, en los lugares importantes, los hombres allí van a pedir favores, uno de esos favores fuerte, es la relación sexual.

No es un tabú, aunque no se hable de eso; se sabe que eso pasa, pero no se habla de eso y se ve como algo normal. Los padres de familia saben, ellos han pasado por ahí. Así son estos ambientes. Nadie va a denunciar, nadie va a decir “mi profesor me pidió una relación sexual a cambio de una nota”, mi jefe, mi jefe para mantenerme en el puesto, para darme un trabajo, para un ascenso. No van a decir eso, eso no se denuncia. La justicia tampoco está para eso, eso no es prioridad, no es importante, pues es normal.

No sé si estoy respondiendo completamente a su pregunta, pero es para decirle un poco lo que uno alcanza a ver, porque las personas no se abren totalmente a nosotros. Uno siempre será como misionero, un extranjero.

Si nos sentimos acogidos por las personas, si nos sentimos que no hay reservas, sentimos que nos sienten hermanos, nos sentimos bienvenidos, hay mucho calor humano, pero uno sabe también que estamos aquí, como el agua y el aceite; ahí estamos en el mismo recipiente, pero nosotros seremos esas bolitas de aceite que nos soporta el agua de la cultura aquí, y nunca conoceremos muchas cosas que son propias a ellos, nunca las comprenderemos tampoco. Y ellos, ellos soportan muchas cosas de nosotros, nos escuchan, nos toleran. Tienen una frase, por ejemplo, que dicen “Ah, eso es el blanco, yo no soy blanco”.

A veces, a veces cuando se acaloran las cosas van a decir “yo no soy blanco, padre, yo no soy blanco. Nosotros no somos blancos para decir eso es usted, allá usted, nosotros somos diferentes”.

En conclusión, en África sí se da lo que nosotros en occidente llamamos abusos de menores, pero aquí no es percibido de esa manera. No se habla de eso. No se percibe, no se ha despertado esa sensibilización seguramente. Claro que mucha gente ha sufrido muchos traumas de violaciones, de abusos, pero pues se pasa como una escuela, como una formación, como una iniciación. Todo el mundo diría “a mí también me pasó”…

En nuestra cultura, nosotros no alcanzamos a imaginar, porque ya somos de otra generación, pero es que es increíble, que las casas aquí son sencillas, son casi en tierra, las puertas son unas telitas que cuelgan, unas cortinas, son las puertas de las casas. En una casa de tres piezas puede haber 15 personas, en ciertos momentos puede haber más de 20 personas. La mayoría son niños y jóvenes, niñas, niños, muchachos, muchachas. Muchos son hijos de la familia dueña de la casa o de la familia que responde por la casa, y otros son primos, son sobrinos, son hijos de amigos, de familias amigas que viven en el campo o que viven en otros lugares, en otras ciudades, pero que están aquí en la familia pues porque están estudiando, porque están en el colegio, porque están en la escuela. Vienen a vivir con una familia seis meses, ocho meses o varios años a causa de los estudios, de la escuela, del colegio. Imaginen lo que puede pasar en esa densidad de población, con esa promiscuidad; donde no hay puertas, donde no hay baños, todo es familiar; algo muy diferente a nuestra situación.

Estas son apenas unas impresiones, porque justamente nunca conoceremos todo. Ellos se reservan algunas cosas, igualmente, nosotros por respeto, pues no vamos más allá. Y bueno, ahí en la evangelización pues vamos bregando a iluminar la cultura, sin satanizar, sin satanizar sus maneras, porque se ve y se espera en la sociedad que ellos caminan hacia una vida mejor. Bueno, no sé llamarle mejor o peor, pero decir ellos caminan hacia occidente.

El proceso demográfico, por ejemplo, está cambiando. Los jóvenes que uno ve ahorita y con los que se comparte, ellos ya no están de acuerdo en engendrar diez hijos; dicen que les gustaría tener cinco hijos, tres hijos. Sus padres engendraron entre 10 y 15 hijos.

Mucha gente no quiere vivir más en el campo, quiere buscar sitio en la ciudad, quiere viajar, quiere estudiar. El Estado está también preparándose, construyendo colegios por todos los rincones, escuelas, motivando a la gente a la universidad, etc.

¿Cómo entender la convivencia de tradiciones tan diversas entre sí?

Hay que tener en cuenta en todas estas cosas que estos países, por un lado, tienen bastante influencia de la tradición local; asimismo, no son cristianos al 100 %, y sus independencias se lograron hace unos 50 o 70 años. Por otro lado, los misioneros cristianos llegaron a estas tierras en promedio hace 100 años.

La tradición está presente; está muy viva. Aquí, miles, millones de personas viven la religión y la espiritualidad tradicional, con una organización propia de cada cultura. Están los sacerdotes tradicionales, que nosotros llamaríamos brujos, hechiceros, etc., pero son los sacerdotes tradicionales que hacen sacrificios. Incluso se sospecha que, como la gente vive de la tradición, en ciertos momentos de la historia de los pueblos, en ciertos acontecimientos, por ejemplo, a la víspera de una elección presidencial o de un mundial de fútbol, podrían hacerse sacrificios humanos, porque en la tradición ellos atribuyen poderes especiales, a cierto tipo de sacrificios de personas a quienes se les atribuyen poderes. Eso es una es una realidad. No es pan de cada día, pero hay casos de personas desaparecidas y entre la gente ese es el comentario.

Otro ejemplo de espiritualidad tradicional es la selva sagrada; todo pueblo tiene su mata de monte que es sagrada, porque es allá donde los sacerdotes tradicionales, que siempre son hombres, van a hacer sacrificios por el pueblo y a petición del pueblo, pidiendo perdón, protección, la lluvia, bendiciones, etc.

En cuanto a los animales y el culto, aquí son cotizados los gallos de color blanco para hacer sacrificios, tienen su precio en el mercado y son muy codiciados, porque se necesitan para esos servicios.

De otra parte, la religión islámica es muy influyente también aquí. Los musulmanes son machistas, se puede decir así; son polígamos, porque el Corán permite hasta cuatro esposas para un buen musulmán, es una bendición de Dios; y las señoras saben que podrían ser la primera esposa, o la segunda, la tercera, la cuarta esposa, no habría problema. Aunque todas desearían ser la primera esposa de un hombre, pues el Corán y la sociedad ha establecido unos derechos especiales para las primeras esposas de los hombres; son privilegiadas con respecto a las otras. Por esta razón, un deseo de las mujeres aquí, es que, si se casan con un musulmán, les gustaría ser la primera esposa.

Todo lo anterior, para entender un poco lo que hemos hablado anteriormente, cómo se entendería el homosexualismo, el abuso de menores, el celibato en esos contextos en esos contextos que son muy diferentes a los contextos latinoamericanos o europeos.

En América Latina tenemos evangelización desde hace 500 años, independencias desde hace 220 años, o 230 años, un ambiente occidental de derechos humanos, de libertades y una carrera contrarreloj para cumplir el sueño americano o europeo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es un estudio científico y no está documentado, es simplemente lo que nosotros los misioneros alcanzamos a percibir, nos atrevemos a pensar y a decir que las cosas podrían ser así. Esta descripción, son apreciaciones, impresiones, pero la verdad es mucho más compleja. No estamos entrevistando sabios de la comunidad, autóctonos, es sólo lo que uno alcanza a percibir.

Gracias, padre Ernesto por esta entrevista; mis estudiantes de Educación Religiosa Escolar del grado 1001 del colegio Isla del Sol IED le envían saludos desde Bogotá, Colombia.

Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos jóvenes del colegio Isla del Sol, del grado décimo allá en Colombia, nuestro querido país, maravilloso. Un cordial saludo para todos los jóvenes del colegio, me alegra que estén estudiando, que estén creciendo, que sean alegres, que sean creativos, que estén pensando ya en este grado en que ustedes están, me imagino que ya están pensando en sus proyectos de vida, cómo proyectarse para la vida profesional, qué estudiar en un futuro próximo, en qué trabajar, en qué ocupar la vida, los carismas, los dones que Dios nos da, la vocación de cada uno. Bueno, les estoy hablando de términos un poco religiosos, pero ustedes también lo entienden ya en el lenguaje de la proyección profesional.

Para ustedes que son los jóvenes de hoy, gracias, un abrazo para todos ustedes, saludos a sus profesores, saludos a sus familias. Aquí en Costa de Marfil hay muchas juventudes, estos países africanos tienen una población muy joven, supremamente joven. Desafortunadamente, no hay oportunidad para que todos los jóvenes y los niños vayan a la escuela, al colegio, a la universidad. El porcentaje es bajo de los niños que pueden ir a la escuela y también lógico, muy bajo de los niños y niñas jóvenes que pueden ir a los colegios y pues mucho más bajo los que pueden ir a la universidad.

Entonces bueno, igual hay oportunidades acá, pero no como las que tenemos nosotros, por eso los saludo y les deseo que aprovechen al máximo esas oportunidades y por qué no pensar algún día venir a África ustedes, el África es para ustedes también, algún día ustedes pueden venir a aprender mucho aquí en África y también aportar, aportar de lo que somos, de lo que sabemos hacer y de lo que somos, aportarle a estas gentes, a estas generaciones. ¿Ustedes pueden venir a trabajar aquí en todos los campos, en la educación, en la salud, en la política, en lo social, en lo religioso también, claro, por qué no? Etc.

Hay muchas oportunidades, incluso si uno viene como turista, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que ahorrar, proyectarse y algún día ustedes pueden venir también a conocer estos países; el turismo también es un aporte que se le puede hacer a África y lógicamente, un aporte que África nos hace a nosotros. África tiene mucho que enseñarnos en humanidad, en creatividad, en fe, la parte religiosa, en relaciones humanas, calidad humana, vida familiar, en respeto a la naturaleza, en amor a la cultura, a la tradición de nuestros ancestros, etc. Hay mucho que aprender de ellos aquí en África. Gracias, queridos jóvenes. Ahí estamos en comunicación.

Gracias por su saludo, jóvenes.

Me alegra mucho saber que los muchachos están siendo acompañados, están siendo escuchados, acompañados, orientados en la vida para que le hagan frente al mundo que les está tocando vivir y que vendrá para ellos y sus hijos.