Cervantes con humor anticlerical.

Si hoy traigo a colación al Quijote no es porque recientemente lo haya vuelto a leer, y sería la 4ª vez, sino porque he tenido conocimiento de uno de los mayores genocidas culturales de todos los tiempos, el que destruyó de un plumazo, más bien de un “hoguerazo” toda la cultura maya de Guatemala, del Yucatán, en 1562, a la vez que unos cuantos indígenas convictos de desafección al régimen cristianizado: Diego de Landa Calderón, inquisidor del Yucatán. Y me ha recordado el capítulo 6º de la I Parte de El Quijote.

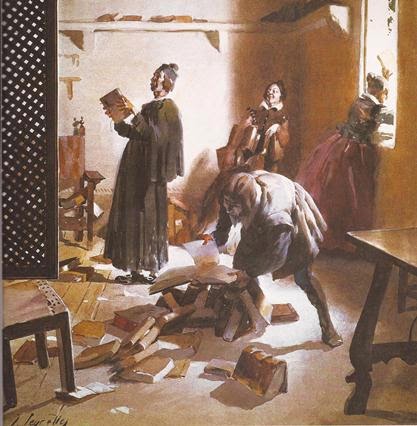

Es ese capítulo uno de los más sabrosos de El Quijote de la Mancha. Muchas interpretaciones se han hecho del “escrutinio” y posterior quema de libros inútiles, perjudiciales para la salud espiritual o directamente inductores al mal. De hecho las interpretaciones no directas sobre tal chamusquina de libros han sido varias.

Una de ellas es la crítica literaria: Cervantes se ceba en libros directamente infumables. Otra el vapuleo que justamente merecen escritores que no tenían la dignidad de tales o que eran vulgares y triviales. Es lo que pensaba Martín de Riquer.

No es casual que intervengan en tal incineración el cura, el barbero y la criada. El cura al frente: el estamento religioso era a la vez la primera instancia a la que había que acudir pidiendo consejo o recabando autorización; era la que formaba las conciencias; era la que velaba por la pureza de todo lo creíble. El barbero, como símbolo quizá del ilustrado sin más pretensiones. Y la criada, representante de lo más crédulo de la sociedad, la que prepara acetre e hisopo para rociar los libros con agua bendita y arrojarlos por la ventana…

La presencia del cura era punto menos que necesaria en esa sociedad tan dependiente del estamento clerical, entre otras cosas porque era la clase social necesariamente “ilustrada” y la que “sabía”. Cervantes utiliza formas y modos similares a los que eran comunes en la Inquisición: escrutinio, liberación, reprimenda o condena asociada ésta al castigo del fuego como modo de purificar el “ambiente”. De hecho, con tres libros es el cura, con términos de sentencia inquisitorial, el que afirma:

"Pues no hay más que hacer --dijo el cura-- sino entregarlos al brazo seglar del ama"

Pero esto era también muestra del fino humor de que hace gala en numerosas ocasiones cuando hace entrar a elementos de la sociedad en la que él vivía y de la que dependía. ¿Por qué una quema de libros? ¿Por qué un capítulo dedicado expresamente a tal menester? ¿Por qué algo que iba en contra de sus propias convicciones?

Cervantes saca a relucir un aspecto del fanatismo que aplicaba o bien la censura previa o la destrucción posterior. Fanatismo unido a la incultura, desde luego. Posiblemente Cervantes ya tendría conocimiento de la nueva forma censora salida de las fuentes romanas: el “Index librorum prohibitorum”, con una primera edición en 1564 en Venecia. Años tenía Cervantes ya para saberlo, haberlo visto en algún edicto o haberlo oído en algún que otro sermón dominical.

Quemas de libros ha habido desde que el mundo se hizo historia. Conocida es la quema de grandes bibliotecas, como las varias de Alejandría por parte de fanáticos cristianos o musulmanes, o la de La Madraza (Universidad árabe) en Granada por instigación del Cardenal Cisneros.

En los dos siglos que comprenden el ámbito de nuestra vida para quienes tenemos más de veinte años, hemos conocido “cremadas” famosas: en 1933, la quema de libros judíos, marxistas o pacifistas por los nazis. Freud diría con humor: ¡Cuánto ha avanzado el mundo: en la Edad Media me habrían quemado a mí!

A su ejemplo, en Argentina hubo una quema pública de libros en 1943; en 1973 en Chile; en nuestro propio país, Valencia, ¡en 1979! (los blaveros). Y, cómo no, en 2015 a cargo del cultísimo Estado Islámico.

Nos hemos apartado del inicio: ¿por qué Cervantes en el Quijote se apunta a la sana costumbre de las fallas? Y es aquí donde entra en escena DIEGO DE LANDA.

Es muy posible que Cervantes conociera los “fechos” de tan insigne personaje, ya que no era normal que un obispo defenestrara a otro por los atropellos cometidos. Fue reenviado a España medio preso por decisión de otro obispo conocedor de sus desmanes, Francisco Toral. Cervantes nació en 1547 y Diego de Landa en 1524 muriendo en 1579 en Mérida, Nueva España. Los hechos siniestros de referencia fueron cometidos en 1562 y años anteriores. Pero un obispo preso no era normal.

Sus métodos eran los normales en la metrópoli, cierto, pero ¡aplicarlos a los indígenas! Ni a Francisco Toral le pareció ajustado a naturaleza.

...los frailes hicieron inquisición y pidieron la ayuda del alcalde mayor prendiendo a muchos y haciéndoles procesos; y se celebró un auto en que se pusieron muchos cadalsos encorozados. Muchos indios fueron azotados y trasquilados y algunos ensambenitados por algún tiempo; y otros, de tristeza, engañados por el demonio, se ahorcaron...

Esta última frase no deja de tener su ironía: ¡mira que no esperar a morir a manos de Landa! Lógicamente estaba por medio el demonio. Cierto es que Diego de Landa denunció las muchas iniquidades que los españoles venían cometiendo contra los indígenas, pero tal denuncia no justifica las suyas.

Y aquí viene el hecho que ha servido de pretexto para esta disertación. Escudó la quema de los fondos de historia y ciencia de los mayas en estos términos:

Encontramos un gran número de libros... y ya que no contenían nada sino supersticiones y falsedades del Demonio, los quemamos todos.

Olvidábamos decir que Diego de Landa, obispo, fue franciscano.