Triángulo amoroso: Éros, Philía y Agápe/ 5

Ubi caritas et amor, Deus ibi est (canto litúrgico)

En el cristianismo casi nada es como aparece (Antonio Piñero)

----------

El Dios cristiano es concebido en el Nuevo Testamento como Amor, en el sentido de Agápe/Cáritas: “ho theós agápe estìn” (1 Jn 4, 16), imagen divina que contrasta con el violento Dios Sebaoth del Antiguo Testamento, que será rechazado por el heresiarca Marción en el s. II.

En la teología mística del cuarto evangelio ese amor de Dios al mundo se revela mediante la entrega de su Hijo Unigénito para redimir a la humanidad: “Tanto amó (egápesen) Dios al mundo que le dio a su Hijo único…” (Jn 3, 16).

El primero en formular esta idea teológica de una muerte vicaria aplicada a Jesús convertido en Cristo/Mesías y Salvador universal, fue Pablo de Tarso y de él pasó a los evangelistas, desde Marcos que es el primero (entre 70 y 75 del s. I), al último, que es el de Juan (sobre el año 100).

Pablo, que escribe sus 7 cartas auténticas en los años 50, apenas hace referencia a la vida del Jesús histórico (katà sárka), al que minusvalora (2 Cor 5,16). Lo que a él le importa es el Cristo de la fe, la interpretación teológica de la crucifixión de Jesús como redención de los pecados de una humanidad caída, así como su resurrección gloriosa (1 Cor 15, 4) y la exaltación a la diestra de Dios Padre.

Y como estamos en la celebración de la semana santa [1], convertida en suceso cultural, hacemos unas breves reflexiones sobre la misma, dada la conexión sustancial entre el Amor de Dios y el sacrificio sangriento de su Hijo, es decir, la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, vinculada a la fe en su resurrección.

Jesús, de hecho, nunca fue cristiano ni pretendió serlo, sino un genuino judío, como afirma el historiador Julius Wellhausen, o ”un judío con todas las de la Ley”, como afirma el profesor Piñero. Tampoco fundó una nueva religión y mucho menos una Iglesia.

Conviene, sin embargo, hacer una diferencia epistemológica entre la creencia de fe y el conocimiento propio de la ciencia histórica. El exégeta católico J. P. Meier subraya esta distinción y cita a Tomás de Aquino, quien diferenciaba entre lo que se conoce de forma autónoma por la razón y lo que se cree por fe.

De aquí derivan dos perspectivas antitéticas sobre la vida y muerte de Jesús:

a) la teológica o confesional, fundada en la fe y en la tradición eclesiástica y

b) la aportada por la investigación histórica independiente, desde finales del s. XVIII con Reimarus, el primero en diferenciar entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe (la expresión “Jesucristo”, tan usual, es teológica, no científica).

La primera imagen es la transmitida por la predicación, la catequesis o el culto y es la aceptada por la inmensa mayoría del público, creyente o no, incluso por personas cultas y bien formadas. La segunda imagen, científica, queda reducida al ámbito académico de los estudiosos y a grupos minoritarios que acceden al conocimiento experto. Estas dos concepciones inconciliables, paradigmas incompatibles entre sí.

Por ello, cada cual, con independencia de sus convicciones, habrá de optar por una o por otra. En términos antropológicos, la primera se basa en un enfoque emic (ad intra) y la segunda, en un enfoque etic (ad extra), propia del investigador.

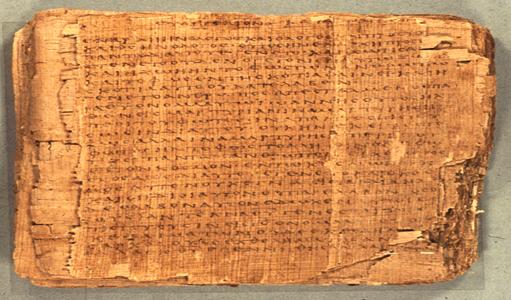

Las Fuentes de información más importantes son los evangelios canónicos, pero interpretados de forma crítica. La lectura superficial y devota no es suficiente. Se requiere el conocimiento de los estudiosos, de diversas tendencias. Los evangelios no son libros de historia, sino de propaganda religiosa, escritos desde la fe. Contienen numerosas leyendas, incoherencias y contradicciones en sus relatos, pero bajo ellas se puede encontrar un núcleo histórico de conocimiento verosímil y plausible, pues en la ciencia nunca hay certezas absolutas y toda hipótesis es provisional y revisable.

Mencionamos de forma muy breve algunos de los resultados de la investigación con respecto a la pasión y muerte de Jesús, desde la perspectiva de la investigación crítica. Fernando Bermejo (véase en Internet: Historiagrafía, exégesis e ideología. La ficción contemporánea de la ‘tres búsquedas’ del Jesús histórico, I y II) y Antonio Piñero (véase: La verdadera historia de la pasión o Ciudadano Jesús, entre otros), siguiendo a otros muchos estudiosos (Brandon, Maccoby, Puente Ojea etc.), han tratado con rigor este tema y a sus escritos nos atenemos en esta síntesis mínima sobre la pasión.

El predicador apocalíptico/escatológico y maestro de la Ley, Jesús de Nazaret, hijo de José y María, después de predicar en Galilea, y con poco éxito, la llegada inminente del Reino de Dios, habiendo adquirido fama como traumaturgo por sus exorcismos y sanaciones varias, realiza un fatídico viaje a Jerusalén en el último año de su vida, sobre el año 30 del s. I, bien para celebrar la Pascua o bien para predicar allí la llegada e instauración del Reino/Reinado de Dios, pero no ciertamente para morir.

Los anuncios previos de su pasión y muerte, que aparecen en los evangelistas, son solo vaticinia ex eventu, o sea, profecías hechas después de los acontecimientos.

En Jerusalén, después de una entrada triunfal en la que Jesús es aclamado como mesías de Israel, protagoniza con sus discípulos (parte de los cuales estaban armados y usan las armas en Getsemaní) una acción violenta en el templo, siendo arrestado por una cohorte romana, condenado y ejecutado por motivos politicos, es decir, por sedición contra el imperio romano, no simplemente por los motivos religiosos que citan los evangelistas, como la blasfemia.

Los evangelios eliminan los elementos politicos del Reino de Dios, exoneran a Pilato y culpan a los judíos. Pero la idea teocrática del Reino, religiosa y política, implicaba la liberación de Israel del poder extranjero de los romanos.

La acción violenta en el Templo alertó a las autoridades de Jerusalén, como demuestra Jn 11, 47-53, donde Caifás alega que es mejor que un hombre muera por el pueblo antes de que los romanos destruyan la nación judía. La condena por sedición viene avalada por el título de la cruz, “Rey de los judíos” y por la crucifixion colectiva entre dos insurgentes, no simples bandidos ni ladrones.

La crucifixion romana era el castigo para rebeldes politícos o esclavos recalcitrantes. La muerte en tiempos de Tiberio y bajo el gobierno de Poncio Pilato, es considerado por la crítica el hecho histórico más seguro de la vida de Jesús, calificado por J. P. Meier como “un judío marginal”.

La resurrección no es ningún hecho histórico, sino una experiencia de fe. Serán las mujeres las primeras en sentir que “Jesús vive”. Los discípulos no las creen, pero luego se suman a la vivencia de fe. Ninguno de los 4 evangelios relata la resurrección, que solo se narra en el apócrifo de Pedro. Lo que aparecen son historias incoherentes y contradictorios sobre visiones y apariciones, que tampoco coinciden con la versión de Pablo en 1 Cor, 15.

De esas experiencias de fe nace el cristianismo.

___________

[1]Error del editor por encontrarse de vacaciones sin acceso a Internet.