El camino de la Iglesia católica hacia el diálogo interreligioso

"El diálogo interreligioso es una «forma» de participar en la búsqueda de esta nueva espiritualidad y este nuevo humanismo"

"Dado que las religiones no han sido creadas con el fin de “entrar en diálogo entre sí”, ni han cultivado especialmente esta capacidad, esto requiere, en primer lugar, un cambio de paradigma en las propias religiones"

"La segunda marca del Concilio es la recuperación del horizonte universal de la revelación, el paso del exclusivismo al inclusivismo"

"La tercera marca del Concilio fue, por último, el reconocimiento de la libertad religiosa"

"Estamos en la alborada de una nueva era de la humanidad, en la que las religiones están llamadas a ser un factor decisivo para construir un mundo mejor"

El diálogo interreligioso es “la forma” en que las religiones pueden movilizar sus recursos humanísticos y teológicos para que el ser humano pueda cumplir mejor su vocación, como “interlocutor” de Dios (Gaudium et spes 19), de “cultivar y custodiar el jardín del mundo” (cf. Gn 2,15; Laudato si’ 67).

Sin embargo, dado que las religiones no han sido creadas con el fin de “entrar en diálogo entre sí”, ni han cultivado especialmente esta capacidad, esto requiere, en primer lugar, un cambio de paradigma en las propias religiones, que las lleve de la polémica y la absolutización de sus propias pretensiones de verdad al diálogo y a la apertura a la verdad del otro, pero también a la conciencia de que todos somos miembros de una familia humana que está en el mismo barco y llamada a cultivar la fraternidad universal. Este cambio de paradigma, que hoy en día constituye el marco del diálogo interreligioso, se puede observar claramente en la transformación de la Iglesia católica desde el Concilio Vaticano II.

/image%2F1464303%2F20220907%2Fob_105365_r-26.jpeg)

Antes del Concilio, el diálogo ecuménico, intercultural e interreligioso fue condenado explícitamente, ya que se consideraba una puerta abierta al “indiferentismo” y al “relativismo”. Pío XII encargó al Santo Oficio que, en una “Instrucción sobre el movimiento ecuménico del 20 de diciembre de 1949”, advirtiera de esos peligros. En 1950, Roma calificó al “Consejo Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ)” de “organización indiferentista” que ignoraba o minimizaba las diferencias en la fe y la vida, sobre todo por su programa de una “fraternidad intercultural”.

Hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia entendía su relación con el mundo según el modelo de la Ecclesia docens, la Iglesia docente, incluso instructora. Se veía a sí misma como Mater et Magistra, de los pueblos del mundo tal y como se afirma al comienzo de la encíclica homónima de Juan XXIII (del 15 de mayo de 1961).

En la encíclica inaugural de Pablo VI, Ecclesiam suam, del 6 de agosto de 1964, es decir, en pleno Concilio, este pensamiento aún es perceptible cuando dice que “mundo”, a la luz del Evangelio, significa “la humanidad adversa a la luz de la fe y al don de la gracia”, se trata “de la humanidad que se exalta en un ingenuo optimismo creyendo que le bastan las propias fuerzas para lograr su expresión plena, estable y benéfica; o de la humanidad, que se deprime en un crudo pesimismo declarando fatales, incurables y acaso también deseables como manifestaciones de libertad y de autenticidad los propios vicios, las propias debilidades, las propias enfermedades morales”.

El Evangelio que la Iglesia anuncia al mundo “es luz, es novedad, es energía, es renacimiento, es salvación” (ES 31). El diálogo que la Iglesia quiere mantener con los tres ámbitos mencionados en la encíclica (con la humanidad en general, con los creyentes en Dios y con los hermanos separados) es, en el fondo, el nuevo método de evangelización de la Ecclesia docens, que se entiende a sí misma frente al mundo como el médico frente al enfermo.

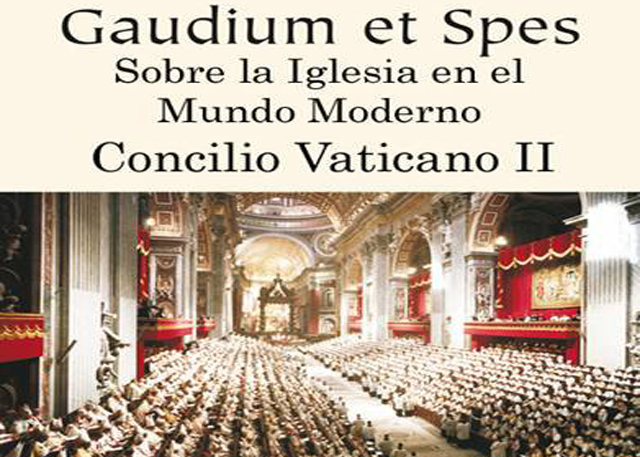

Solo cuando consideramos la “longue durée” de esta mentalidad podemos apreciar el gran cambio que supuso la constitución pastoral Gaudium et spes, aprobada poco antes del final del Concilio, en diciembre de 1965. Al principio aún se percibe el tono de Ecclesiam suam, por ejemplo cuando se dice que la Iglesia entra en diálogo con la familia humana sobre todos sus problemas para “aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su Fundador” (GS 3).

Pero en el n.º 44 se produce un giro en la relación entre la Iglesia y el mundo, algo nuevo, que es sin duda el resultado de la dinámica del acontecimiento conciliar: “Interesa al mundo reconocer a la Iglesia como realidad social y fermento de la historia. De igual manera, la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano. La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas culturas, permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la Iglesia. […] La Iglesia reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno de sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. […] Más aún, la Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de provecho la oposición y aun la persecución de sus contrarios” (GS 44).

Este es un tono nuevo en la Iglesia católica. Por eso, Yves Congar, en su comentario a la Constitución Gaudium et spes, ha dicho con claridad: “Probablemente nunca antes [la Iglesia] había reconocido formalmente que también es receptora del mundo [...]. La Iglesia reconoce incluso que tiene algo que agradecer a la crítica de sus adversarios y perseguidores”. La posibilidad de recibir del mundo significa para la Iglesia, según Congar, “en primer lugar, que su diálogo con el mundo no puede consistir únicamente en el diálogo del médico con su enfermo, del que habla la encíclica Ecclesiam suam. Se trata de un diálogo que implica reciprocidad; el mundo tiene algo que aportar”. Sí, el mundo y la historia de la humanidad son también un “lugar de aprendizaje” para la Iglesia y la teología. Por eso, el diálogo debe tener lugar en pie de igualdad.

La segunda marca del Concilio es la recuperación del horizonte universal de la revelación, el paso del exclusivismo al inclusivismo. Por eso, podemos considerar la historia universal en general y la historia de las religiones en particular como lugar de revelación o de profecía, donde también sopla el viento el Espíritu Santo. Esto significa que el diálogo interreligioso debe ser un “proceso de aprendizaje”: en primer lugar, porque nos comprendemos mejor a nosotros mismos al intentar comprender a los demás; y, en segundo lugar, porque los demás también han recibido algo de la sabiduría que ilumina a todos los seres humanos, como dice el Libro de la Sabiduría 8,1: “Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto”.

Esto es un estímulo para descubrir las huellas de la sabiduría divina, las huellas de Cristo, en la historia universal y religiosa. Por lo tanto, la declaración de la Iglesia católica hacia otras religiones en Nostra aetate también debe considerarse como una consecuencia del cambio de paradigma de Gaudium et spes: “La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres” (NA 2).

La tercera marca del Concilio fue, por último, el reconocimiento de la libertad religiosa. No se trata solo de que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, “tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos” (DH 2). Se trata también de que el derecho a la libertad religiosa “está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil” (DH 2). Y esto debería ser así en todo el mundo, lo que lamentablemente aún no es el caso.

Partiendo de estas condiciones de base fundamentales para el diálogo interreligioso, la Iglesia católica lo ha institucionalizado con la creación de una autoridad propia (el “Dicasterio para el Diálogo Interreligioso”) y lo ha acompañado con su propia experiencia de reflexión crítica continua. Así, por ejemplo, en el documento Diálogo y Anuncio (1991) se habla de cuatro tipos de diálogo (n.º 42), que, sin embargo, “están relacionados entre sí” (n.º 43): Se trata del “diálogo de la vida” para una mejor relación y convivencia; del “diálogo de la acción” o de la cooperación “para un desarrollo integral y la liberación del ser humano”; el “diálogo del intercambio teológico” para una mejor comprensión del patrimonio religioso respectivo y para una mejor apreciación mutua; y, por último, el “diálogo de la experiencia religiosa” para compartir la riqueza espiritual.

En este contexto de cambio de paradigma, la Iglesia católica ha desarrollado iniciativas en el ámbito del diálogo interreligioso que marcan el rostro religioso del mundo actual: por ejemplo, las “Jornadas Mundiales de Oración por la Paz” de Asís, que se celebran desde 1986 y que, con su propia dinámica, no solo han promovido la “cultura del diálogo” y de la oración multireligiosa en la lógica de la religión respectiva, sino que también han dado lugar a pensar en una oración “interreligiosa” conjunta basada en un texto común, como ha señalado el propio Papa Francisco al final de sus encíclicas Laudato si' (24 de mayo de 2015) y Fratelli tutti (3 de octubre de 2020).

El último paso en esta dinámica es el “El Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común”, firmado por el papa Francisco y el gran imán de El Cairo, Ahmad Mohammad Al-Tayyeb, en Abu Dabi el 4 de febrero de 2019. Partiendo de su responsabilidad religiosa y moral, piden a sí mismos “y a los líderes del mundo, a los artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz; intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente.”

Por primera vez en un documento firmado por un Papa, se subraya también la legitimidad del pluralismo religioso: “El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan”.

Todo esto era impensable antes del Concilio Vaticano II, cuando, como dijimos más arriba, el diálogo ecuménico o interreligioso despertaban más bien el miedo al indiferentismo y al relativismo. Estamos en la alborada de una nueva era de la humanidad, en la que las religiones están llamadas a ser un factor decisivo para construir un mundo mejor. Pero para ello tienen que superar las “patologías” desarrolladas a través de su propia historia y pasar, como lo ha hecho la Iglesia católica con el Concilio, de la absoluta apología de lo propio y la polémica contra lo ajeno al diálogo ecuménico, interreligioso e intercultural.

2. Algunos retos del diálogo interreligioso en la era del Antropoceno

En la encíclica Laudato si', el papa Francisco invita a las religiones a cultivar con confianza el diálogo con las ciencias en relación con la crisis ecológica (Laudato si', 199-201), y también en beneficio de las propias ciencias empíricas, que no pueden pretender explicar completamente «la vida, la interdependencia de todas las criaturas y la totalidad de la realidad» sin «sobrepasar indebidamente sus estrechos límites metodológicos» (Laudato si' 199). Quiero subrayar que las religiones solo pueden contribuir a este diálogo si antes, como ha hecho la Iglesia católica, hacen un examen de conciencia y superan las patologías de su propia historia. Y si entablan entre sí un diálogo interreligioso «orientado a la protección de la naturaleza, la defensa de los pobres y la construcción de una red de respeto mutuo y fraternidad» (Laudato si', 201). Además, las religiones solo pueden esperar ser escuchadas por las ciencias si participan en el diálogo con la «competencia objetiva» requerida. ¿En qué podría consistir la contribución de las religiones?

(1) En un mundo que corre constantemente el riesgo de dividir a las personas según su lengua, etnia o clase social, fomentando así el particularismo «identitario» o «social», las religiones tienen la tarea de tender puentes, destacar los puntos en común y defender la visión de una familia humana en un mundo único. Es cierto que las religiones han sido a menudo un factor de particularismo que ha conducido a la violencia y los conflictos. Sin embargo, hoy en día, gracias en gran parte al diálogo interreligioso, ha crecido la conciencia de que también son fuentes de un humanismo universal del que el mundo no puede prescindir en la era del Antropoceno.

(2) Las religiones, al menos las tres que consideran a Abraham como padre de la fe, también tienen una determinada imagen de Dios, del mundo y del ser humano. Esto incluye considerar a Dios como fuente de misericordia, pero también como guardián de la justicia y protector de los pobres, sin distinción de fe, raza, clase o nación. Hacer habitable el mundo y dejarlo como un lugar digno de ser vivido para las próximas generaciones es hoy, gracias en gran parte al movimiento ecologista, una idea que ha entrado en la conciencia general y ha dado lugar a algunas correcciones en la teología de la creación. Hubo un tiempo en que los cristianos y cristianas pensaban que el mandato bíblico del Génesis (1,28) de «someter» la tierra era una carta blanca para la explotación desenfrenada de la naturaleza no humana. Gracias al cambio de perspectiva mencionado, el papa Francisco pudo decir en Laudato si’: «Esta no es una interpretación correcta de la Biblia según la Iglesia». Hoy vemos el relato de la creación de otra manera, como una invitación a «cultivar y cuidar el jardín del mundo» (cf. Gn 2,15). Hoy creemos que la Biblia «no da lugar a un antropocentrismo despótico que no se preocupa por las demás criaturas» (Laudato si’, 67, 68).

(3) Esto va acompañado de la que quizá sea la contribución más importante de las religiones en la era del Antropoceno. Me refiero a la invitación del papa Benedicto XVI en su discurso del 22 de septiembre de 2011 en el Bundestag alemán a no olvidar la «ecología del ser humano»:

«La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder en consecuencia. Pero quiero insistir en un punto que, en mi opinión, sigue quedando al margen: también existe una ecología del ser humano. El ser humano también tiene una naturaleza que debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El ser humano no es solo libertad que se crea a sí mismo. El ser humano no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza, y su voluntad es justa cuando respeta la naturaleza, la escucha y la acepta como lo que es y como lo que no se ha creado a sí mismo. Solo así se realiza la verdadera libertad humana».

Las tres religiones mencionadas nos recuerdan que, a pesar de todas sus posibilidades, el ser humano sigue siendo una criatura que debe ser consciente con humildad de su diferencia con respecto al «Creador». Esto implica alejarse de la mentalidad moderna del homo faber, que caracteriza la era del Antropoceno. Junto con las personas y los movimientos seculares que comparten esta crítica al Antropoceno, las religiones pueden introducir correcciones y contribuir a evitar la arrogancia del hombre moderno, que tiende al «mesianismo» científico del homo Deus.

3. Perspectivas

El diálogo interreligioso en la era del Antropoceno debería servir a la convivencia pacífica de las personas y los pueblos y a la construcción de un mundo en el que los valores del Reino de Dios (libertad y verdad, justicia y paz «para todos») encuentren cada vez más un hogar. Las religiones deben mantener vivo este anhelo siguiendo los pasos de Abraham, con una sensibilidad especial por «los pequeños y los agobiados» (Mt 11,28) de la historia, lo que incluye la «amistad social» con ellos. Las religiones no deben olvidar que siempre se trata también de antropología, del conocimiento de la naturaleza humana ante Dios, de la humilde comprensión de la diferencia y la similitud entre nosotros y Él.

Hemos superado una pandemia. Tras crisis similares, que deberían habernos enseñado «humildad» y «autoconocimiento», así como una nueva forma de vida, la humanidad volvió a caer en la hybris: así, a la peste negra del siglo XIV le siguió el Renacimiento, en el que el ser humano se consideraba la corona de la creación, llamado a explotar la naturaleza no humana. A la Guerra de los Treinta Años y las epidemias de los siglos XVII y XVIII siguió la Ilustración con el sapere aude kantiano («¡Atrévete a usar tu propio entendimiento!») y el positivismo técnico del siglo XIX. A las guerras mundiales y las epidemias del siglo XX siguieron la navegación espacial y la revolución tecnológica y digital.

¿Qué vendrá ahora, cuando la «inteligencia artificial» se haga notar? ¿Debe seguir siendo el lema de los Juegos Olímpicos citius, altius, fortius (más rápido, más alto, más fuerte) para la humanidad y los distintos países? ¿O ha llegado por fin el momento de dar un giro, como pidieron el Club de Roma en 1972 con su informe Los límites del crecimiento y el papa Francisco en 2015 con la encíclica Laudato si'? En ellos se afirma que el ser humano actual «carece de una ética sólida, de una cultura y de una espiritualidad [...] que le impongan límites reales y le frenen en una clara autolimitación» (Laudato si', 105). Se habla de una «espiritualidad y estética de la sobriedad», de una espiritualidad «del ocio y la fiesta, de la receptividad y la gratuidad», de un estilo de vida profético y contemplativo, de un «crecimiento con moderación», de un «retorno a la sencillez», de «frugalidad y humildad», de un adio a la «alta velocidad» de nuestro tiempo, a «la prisa constante». Estos serían algunos pasos hacia el «nuevo humanismo» que buscamos en la era del Antropoceno, que deja atrás la hybris y se ejercita humildemente en el autoconocimiento.

El diálogo interreligioso es una «forma» de participar en la búsqueda de esta nueva espiritualidad y este nuevo humanismo en la polifonía de las culturas y religiones del mundo. ¡El mundo después del coronavirus no debe volver a estar marcado por la fatídica hybris del Antropoceno! Esta dura prueba debe conducir finalmente a un cambio de rumbo. Esto es lo que Hilde Domin quiere hacernos comprender con su poema «Bitte» (Por favor):

Seremos sumergidos

y lavados con las aguas del diluvio,

nos empapamos

hasta la médula.

El deseo del paisaje

al otro lado de la frontera de las lágrimas

no sirve,

el deseo de retener la primavera floreciente,

el deseo de ser perdonado,

no sirve.

Sirve la petición

que al amanecer la paloma

traiga la rama del olivo.

Que el fruto sea tan colorido como la flor,

que las hojas de la rosa en el suelo

formen una corona resplandeciente.

Y que de la inundación,

que de la fosa de los leones y del horno ardiente

siempre más heridos y siempre más sanos

siempre renovados

a nosotros mismos

a nosotros mismos.

* Mariano Delgado es Catedrático emérito de Historia de la Iglesia en la Universidad de Friburgo (Suiza) y Decano de la Clase VII (Religiones) en la Academia Europea de las Ciencias y las Artes (Salzburgo)