La religión desde la experiencia personal y la colectiva

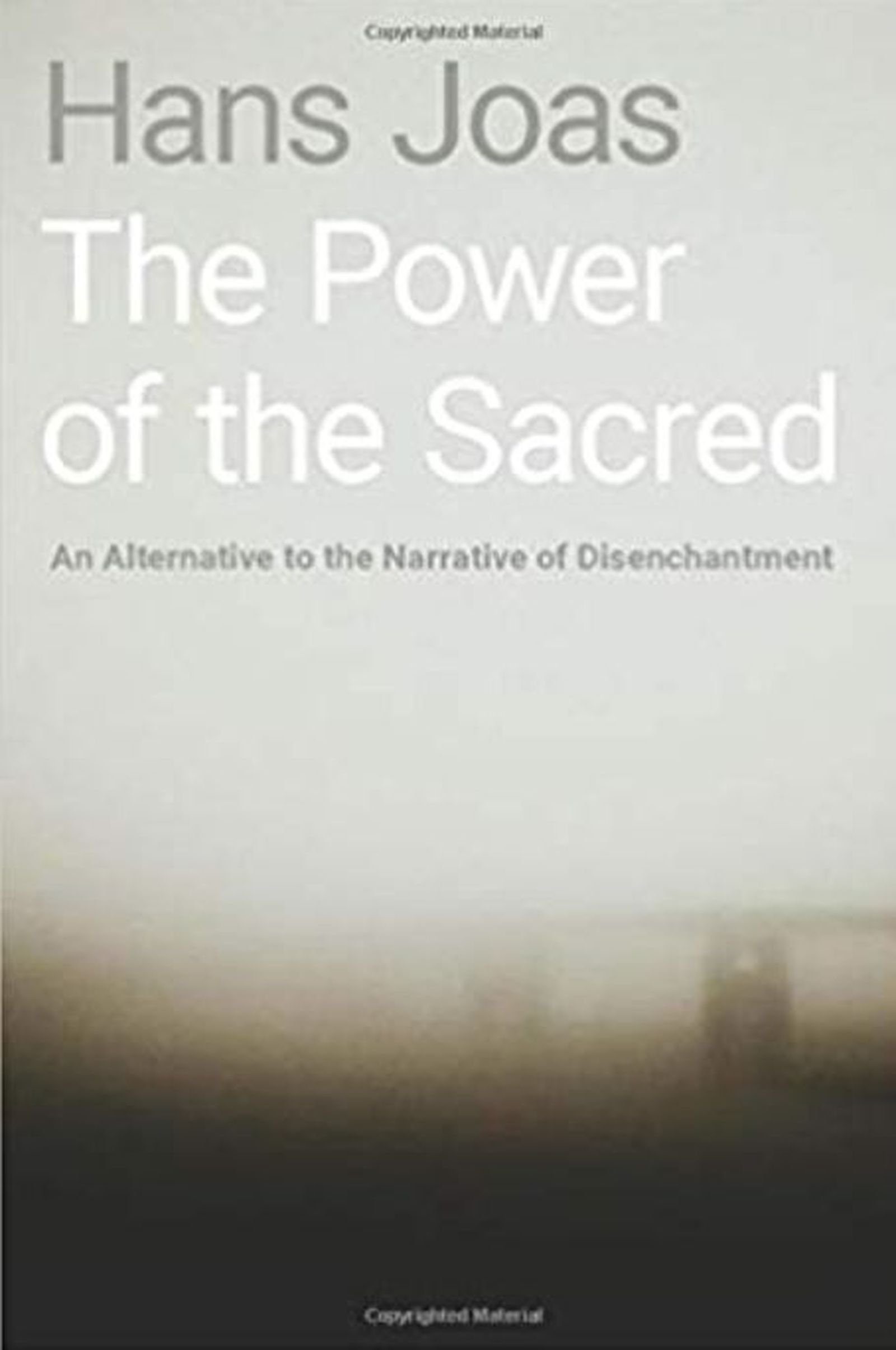

La tesis central de Hans Joas que he desarrollado en mi último libro"

'La religión desde las ciencias humanas.Tras una lectura de Hans Joas, pensando en la sociedad actual' de Javier Elzo

"Una máxima a lo largo del libro de Joas: la búsqueda continua de que puede haber algo externo al actor social, preexistente al actor social, y que no todo nace en el actor social"

"El cristianismo aparece, también, para Max Weber como una religión del pasado o, como mucho, un poder que sería capaz de afrontar seriamente el politeísmo desencantado"

"Estamos, pues, ante una concepción de lo religioso, de la religión en suma, históricamente situada y relacionada con el actuar humano cuando vive experiencias extra -cotidianas, aun en lo cotidiano, que no surgen de su propio yo, sino que son fuerzas externas a él"

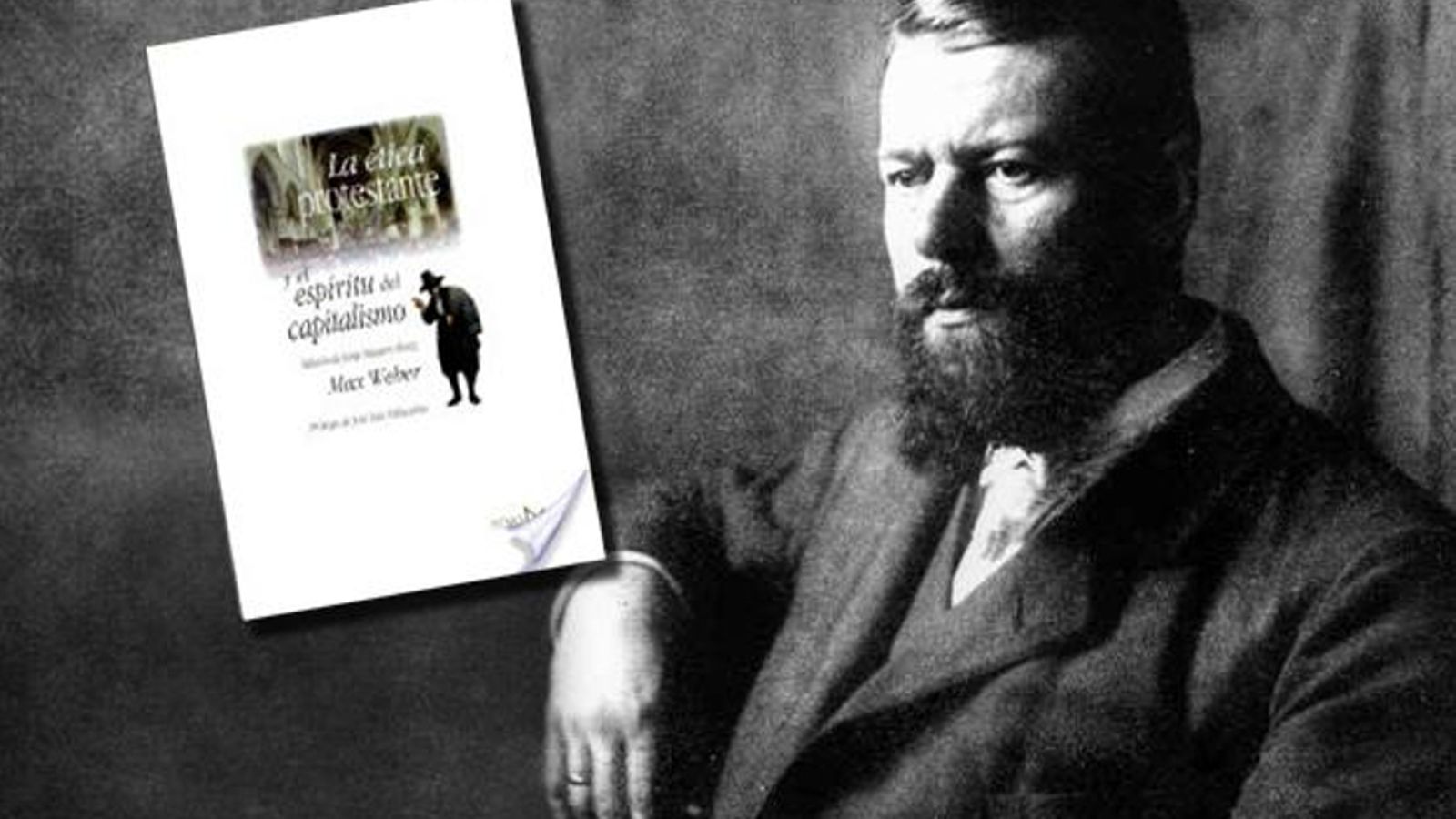

El objetivo de estas páginas es presentar, de forma sucinta, la tesis central de Hans Joas que he desarrollado en mi último libro, resumiendo lo que se ha dicho del concepto de desencantamiento en Max Weber (1864-1920) en la literatura científica, y se ha dicho mucho, Joas afirma que en la tesis de Weber tenemos necesidad de tres conceptos distintos para designar los procesos históricos que Weber califica de desencantamiento: eliminación de la magia, desacralización y eliminación de la trascendencia.

De una forma increíblemente sugestiva Weber ha combinado en el narrativo del desencantamiento acontecimientos que van de los profetas del Antiguo Testamento a la profunda crisis de sentido que conoce Europa al final del siglo XIX y comienzos del XX, los años que preceden a la Primera Guerra Mundial, sin olvidar la Reforma y el siglo de las Luces.

Si se pone en evidencia los equívocos conceptuales del narrativo, se desagrega y pierde su fuerza de sugestión, y así se abren otras posibilidades de interpretar las relaciones entre los acontecimientos y, en particular, otras posibilidades de comprender la historia de las religiones, las posibilidades del porvenir de cristianismo o de otras religiones, y el poder histórico potencial de una moral universalista. Es lo que hace Hans Joas ofreciendo una interpretación de la religión desde la experiencia humana. Una sola experiencia o varias.

En el presente texto, de forma muy resumida, presento la concepción religiosa de Max Weber y a continuación la de Hans Joas.

Max Weber y su tesis del desencantamiento del mundo

Es sabido que la magna obra de Max Weber tiene un carácter inacabado, que hay muchas cosas que dejó sin escribir. Falleció con 56 años y la recopilación de sus trabajos se publicaron tras su fallecimiento en los años 1921 y 1922, con el título, en español, “Economía y Sociedad”. Así, el juicio que se puede realizar sobre el relato del desencantamiento supone tener en cuenta el conjunto de su obra, pero es posible "realizar la crítica de las bases sobre las cuales reposa el narrativo del desencantamiento", apunta Joas.

Insiste, por ejemplo, en la cuestión de saber si, verdaderamente, la pérdida de la significación mágica (lo que para Weber estaría en la base de la religión primitiva, pues el desencantamiento tiene que ver con la retirada de la magia en las creencias religiosas), lleva como consecuencia la pérdida de todo sentido preexistente, esto es, de un sentido que no es producido por los actores, que es anterior y exterior de los actores sociales.

Aquí aparece, una máxima a lo largo del libro de Joas: la búsqueda continua de que puede haber algo externo al actor social, preexistente al actor social, y que no todo nace en el actor social. O, si se prefiere, que no todo lo referente al ámbito de lo religioso es puramente una proyección que nace de las diferentes situaciones anímicas de las personas, como sostuviera Feuerbach.

Para Hans Joas el saber científico y el saber cotidiano no son necesariamente antagonistas. Así, sostiene que "los intelectuales, sea lo que sea que signifique este término, viven ellos también en su vida esta dimensión de la experiencia ordinaria; los intelectuales no producen significación y sentido a partir de la nada, sino sobre la base del sentido de la acción en la que ellos viven la experiencia, y de las cualidades vividas, que sean atrayentes o rechazables".

Hay que añadir que Weber ha construido un gran proceso estructurando la historia universal y que, de hecho, avanza una tesis histórica muy audaz. Textualmente, escribe Weber: "el gran proceso sobre el plan de la historia de las religiones del desencantamiento del mundo, que ha comenzado con la profecía del judaísmo antiguo y en asociación con el pensamiento científico griego, ha rechazado todos los medios mágicos de búsqueda de la salvación, como los de la superstición y del sacrilegio, y ya ha encontrado su conclusión aquí", esto es, en el protestantismo ascético de matriz calvinista. En nota a la citación anterior Max Weber escribe que "desde la época de los profetas" la ética del Israel antiguo "reposa toda entera sobre este hecho fundamental: el rechazo de la magia sacramental como vía de salvación".

Pues bien, es este proceso, el que merece el nombre de desencantamiento y al cual son atribuidos un comienzo y un fin: el comienzo son los profetas del Antiguo Testamento y el fin el protestantismo ascético de matriz calvinista, el puritanismo.

Vale la pena detenerse, aun brevemente, en la actitud que tiene Max Weber hacia los sacramentos en su comprensión católica. Weber habla de magia - sacramental (con guion) y utiliza frecuentemente esta doble caracterización de mágico y de sacramental inscribiéndose en continuidad directa de la polémica confesional después de la Reforma.

En algunos pasajes relacionados con el concepto de desencantamiento, pasajes añadidos al texto sobre la ética protestante, refuerza la impresión de que la imagen que Max Weber tiene de los católicos no es, en absoluto, imparcial, tampoco axiológicamente neutra, sino que está, por el contrario, teñida de calvinismo. También cuando caracteriza el sacramento católico de la penitencia habla expresamente del sacerdote como de un mago, y añade que el desencantamiento del mundo, es decir la eliminación de la magia como medio de salvación, no ha sido llevado a su término en el catolicismo sino en la religiosidad puritana (y antes en la religiosidad judía). La siguiente citación de Max Weber por parte de Joas es muy ilustrativa:

“Las denominaciones baptistas, predestinados y sobre todo los calvinistas estrictos, han procedido a la desvalorización la más radical de todos los sacramentos concebidos como medios de salvación, y así han realizado el ´desencantamiento´ religioso del mundo hasta sus últimas consecuencias”.

Nótese por otra parte, que la atención de Weber por el tema del desencantamiento además de que implica una devaluación de todas las vías de salvación y de redención, añade la gran excepción del compromiso ininterrumpido en el trabajo profesional. Se habrá reconocido aquí el núcleo de su tesis sobre la ética del capitalismo y el espíritu del protestantismo, probablemente la tesis más citada y de las más influyentes en el estudio sociológico del fenómeno religioso. Lo vemos también en otros trabajos.

Así, utilizando una metáfora que aparece también en el estudio que consagra a la India, Max Weber habla del 'jardín encantado' de la doctrina hindú, y declara que, en la ausencia de una eliminación de la magia, una economía y una técnica racionales, de tipo occidental, estaban completamente excluidas. Weber piensa así haber conseguido lo que era manifiestamente uno de los fines argumentativos esenciales de su trabajo sobre China e India. Así como la eliminación de la magia por el protestantismo racional ha creado el presupuesto para una economía y una técnica racional, es asimismo la ausencia de tal eliminación, esto es, la conservación de ese ´jardín encantado´, es lo que ha hecho imposible un desarrollo de ese tipo en China y en India.

Se puede retener de todo lo anterior que "Weber ve en la eliminación radical de la magia no solamente una forma radical de religión, y no solamente la coronación de la historia de las religiones, sino también una condición necesaria para la emergencia del espíritu del capitalismo y, más ampliamente, para el desarrollo de la ciencia y de la técnica modernas". Se habrá reconocido la actualidad de esta tesis en la era secular de la que, lentamente, estamos saliendo.

"El desencantamiento como eliminación de la magia que hubiera encontrado pretendidamente su conclusión en el protestantismo ascético parece que, para Weber sobre el plano de la historia universal, se extendería también a la transformación de la imagen del mundo que se manifestaría en los primeros tiempos modernos y en la época de las Luces e incluiría así el conflicto entre ciencia y religión de aquellos tiempos".

El cristianismo aparece, también, para Max Weber como una religión del pasado o, como mucho, un poder que sería capaz de afrontar seriamente el politeísmo desencantado. Por otra parte, no hay ningún poder en el horizonte, ningún poder religioso o secular que pueda pretenderlo. Weber no se alegra por ello (.....) pero recusa con determinación toda posibilidad religiosa, intelectual y moralmente defendible, de salir de esta situación y “rechaza todas las formas contemporáneas de creencia religiosa con un veredicto que les condena a no ser posibles más que al precio del 'sacrificium intellectus', de la renuncia a las exigencias de la razón".

El último párrafo de una conferencia de Max Weber, (que después se publicaría con el título de "El sabio y el político") comienza con una referencia al proceso del desencantamiento y declara la imposibilidad del papel público de lo religioso en el presente". Lo dice así:

"Es el destino de nuestro tiempo, con la racionalización y la intelectualización que le son propios y, sobre todo, con el desencantamiento del mundo, (lo que conlleva) que, precisamente, los valores últimos y sublimados se hayan retirado de la vida pública para refugiarse, sea en el mundo de la vida mística, sea en la fraternidad de las relaciones directas que los individuos entretienen entre sí".

La influencia de esta tesis ha sido enorme, y no solamente en la sociología del fenómeno religioso, sino también en la vida y en las concepciones ideológicas dominantes de nuestros días, siendo este uno de los mayores retos al pensamiento cristiano y católico de nuestros días, al que dedicaremos un largo espacio en nuestro proyectado próximo libro.

Más allá del diagnóstico que lleva a cabo por la afirmación del desencantamiento que ha dado lugar a una traumática crisis de sentido, el relato de desencantamiento contiene también, de una forma muy esencial, la idea de una superioridad de Occidente. Condicionada culturalmente, esta superioridad es el producto de un proceso de larga duración, que comienza con la era axial, en la que no podemos detenernos aquí. Es el capítulo sexto de mi libro. El desencantamiento conduce, pues, a la crisis de sentido, pero es también un presupuesto y un elemento del proceso de racionalización que, Weber alía al capitalismo moderno y al Estado burocrático moderno, de tal suerte que ha conducido a un orden dinámico al cual otras tradiciones religiosas o culturales no pueden presentar nada comparable.

Weber, a partir de los sermones de Benjamin Franklin, construye un “tipo ideal” del espíritu del capitalismo que hace de la búsqueda de su interés pecuniario una obligación moral que entra en el código de conducta cotidiano del hombre honesto, con el resultado, junto con el vasto proceso histórico de racionalización de todas las actividades humanas, de transformar positivamente la actividad de lucro en profesión, tomada la profesión en el honorable sentido de “vocación” [Beruf en alemán].

El concepto de desencantamiento requiere que se aplique a la historia de la religión para ver si tiene realmente capacidad operatoria, pero "hasta el presente se ha dado un solo ejemplo de su posible fertilidad. Weber se ha propuesto analizar la Reforma, no solamente como un esfuerzo para eliminar la magia del mundo, sino también como un crecimiento de la sacralidad de Dios, un incremento de su carácter trascendente”. Aquí cabe pensar particularmente en Calvino, con una sacralización exclusiva de Dios, esto es, una trascendentalización radical, en contra de una posible idolatría de la persona como creatura humana lo que conlleva el rechazo de Jesús de Nazaret, devenido el Dios de los cristianos.

Pero, volvemos a conectar con Hans Joas cuando defiende la necesidad de aprender a convivir con otros sistemas de valores o creencias. Lo que supone trabajar de consuno con otras personas en pro de una sociedad más justa y más humana. Esta exigencia vale también, obviamente, aunque no siempre se cumple, para toda ética secular si no quiere convertirse en una ética impositiva, secularista que rechace trabajar con miembros de su sociedad que se dicen personas religiosas. Esta debe ser una nota de la sociedad del futuro donde dos éticas universalistas, religiosas y laicas, deben convivir, más allá de meramente coexistir, proponiendo respuestas a cuestiones sociales, políticas o culturales, que abarcan al mayor número posible de ciudadanos. En este modo de proceder habrá siempre fricciones, dudas, incluso líneas rojas a no sobrepasar, al menos en principio, pero no vemos mejor manera de resolver el pluralismo de nuestras sociedades modernas.

Concluye Joas su reflexión, con lo que supone un criterio para superar las aporías a las que nos puede conducir el planteamiento que acabamos de señalar, cuando afirma que la amplitud, el grado y la orientación de este proceso, ellos mismos deben ser medidos sobre la base de la conducta de vida y la organización del mundo, tanto si se trata de ideales religiosos como seculares. Luego el criterio final debe ser la evaluación de las consecuencias para la mejor “conducta de vida y la organización del mundo”, de su país en concreto.

Quiero subrayar que este principio supone no tanto su acuerdo con doctrinas, religiosas o seculares, sino el intento de llegar a una norma que respete lo máximo posible los valores que defienden los ciudadanos, tanto si son sagrados como profanos, siguiendo la distinción básica de Durkheim. Aquí, mi acuerdo con Joas es total, añadiendo que los valores son construcciones humanas en los que los planteamientos religiosos no pueden no ser tenidos en cuenta, tanto por los creyentes como por los no creyentes, lo que exige, en el caso del cristianismo, mirar lo que generaciones de cristianos han analizado durante los veinte siglos anteriores, llegando a conclusiones acordes a sus tiempos.

Así se ha construido el pensamiento cristiano, con sus dogmas, leyes, preceptos etc., que sería una temeridad no tenerlos en cuenta, como si el pensamiento religioso comenzara en nuestros días, pero sin olvidar que, en su concreción, son construcciones humanas y, como tales, son susceptibles de análisis científico. Y, obviamente, también, los planteamientos agnósticos o ateos.

La propuesta de Hans Joas

De entrada, Hans Joas, rechaza, por no válidos, dos abordajes de la religión en la vida humana. Por un lado, la pretensión de hacerlo “exclusivamente” a través de las ciencias humanas, antropología, sociología, psicología, historia etc., pues, supondría admitir que habría algo innato en la persona humana, en su biología, psicología etc., que le impulsa necesariamente hacia la pregunta religiosa o hacia la cuestión sobre Dios. Lo que resulta, empíricamente, indemostrable.

Por otro lado, la vía de la revelación divina (salvo en casos excepcionales) no parece el abordaje correcto para adentrarnos en los “misterios de la religión”, desde una perspectiva empírica y, menos aún, la búsqueda de una prueba racional de la existencia (e inexistencia) de Dios, a la que tantas vueltas se ha dado a lo largo de la historia, particularmente tras el Renacimiento y, más aún, en el último siglo.

El planteamiento de Joas pasa por la aceptación conjunta de cinco puntos que presentamos, muy sucintamente, a continuación.

Punto 1°. La “creatividad situada” en el actuar humano

Propone Joas el concepto de 'creatividad situada'. La creatividad no designa un tipo de acción particular, la acción creadora, sino una cualidad que reviene a todo actuar humano. La idea fundamental es que el ser humano, la persona, vive la experiencia de tensiones en su relación con el medio ambiente y con las personas de su entorno. Y estas tensiones hay que afrontarlas, precisamente mediante la creatividad situada en uno o varios momentos concretos.

Punto 2°. La teoría antropológica de la autorrealización de la persona, del “sí mismo”.

Según esta teoría, el 'sí mismo' (le soi-même en francés y que yo estoy tentado de denominar la “yoidad”) no designa la individualidad biológica del niño ni la estructura de la personalidad adulta que se forma progresivamente, “sino la estructura de la autorrealización de una persona en tanto que busca, a lo largo de su vida, a sintetizar las relaciones con los diferentes, con los otros, de una forma que tienda a la coherencia", y a la paz interior.

Punto 3°. Las experiencias pasivas, a lo largo de la vida, externas al sujeto, experiencias de “autotrascendencia”, como acontecimientos fuertes

Este punto es un eslabón clave en la organización del pensamiento de Joas. La idea es muy simple: determinados acontecimientos en la vida de las personas suponen un “choque vital” en su configuración simbólica de la realidad. Pero más aún, son capaces de rediseñar su vida futura, sea de forma permanente, sea durante un periodo de su vida. Además, estos “choques”, no necesariamente similares, pueden producirse en otras ocasiones vitales, exigiendo de nuevo otro rediseño de su vida, de su configuración simbólica, de tal suerte que, la vida de una persona, por mor de tales acontecimientos, está siempre abierta a nuevas configuraciones, creencias, modos de vida, nuevos valores, etc.

Para estos golpes de la vida (chocs), - que sean positivos o negativos- Hans Joas utiliza el concepto de 'autotrascendencia’. Con este concepto no se tematiza solamente el desafío que representa para sí mismo la necesidad de afrontar activamente una nueva situación. Las experiencias de las que hablamos son, en efecto, experiencias que muestran una dimensión fundamentalmente pasiva - experiencias en las cuales no se adoptan posiciones de acción. Por el contrario, como consecuencia de tales acciones se es secuestrado, (o atrapado, saisi en francés) por otros o por ideales.

Continúa Joas en este texto soberbio y capital de su pensamiento, referenciando a Paul Tillich, para quién “tal fenomenología no puede limitarse solamente a las experiencias de autotrascendencia acompañadas de sentimientos entusiastas. No todas las experiencias son de júbilo. Debe dejar espacio también, a las experiencias del miedo, en las cuales el hombre deviene consciente de su propia vulnerabilidad y finitud, que sea con ocasión de la enfermedad o del miedo a morir, el sufrimiento y la pérdida de seres queridos; también a las experiencias en las cuales el mundo pierde, para nosotros, lo que nos estimula a la acción, por lo que caemos en la depresión frente a la ausencia de sentido de nuestra experiencia; en las experiencias, en fin, experiencias, en las cuales el sentimiento de falta por las acciones cometidas u omitidas, nos priva de nuestra comprensión de nosotros mismos como seres morales.

Punto 4º. Sobre “ser atrapado” por las experiencias de autotrascendencia

Apuntemos también que estamos ante la formación de un ideal solamente cuando una experiencia de lo sagrado recibe un carácter ético, y que ese contenido ético puede ser abstraído en una forma articulada de la intensidad vivida en esa experiencia sobre un modo pre - reflexivo", esto es, no motivado por el actor social, bien al contrario, este queda impregnado (être saisi) por la experiencia que está viviendo- o que ha vivido.

“Être saisi”, es una expresión francesa que, en el Larousse de la lengua, tiene dos acepciones, similares: “quedarse paralizado por la sorpresa” y “quedarse repentina y fuertemente afectado por un sentimiento, por una emoción”. Se trata, pues, de una experiencia fuerte, impactante. Pone, como ejemplos, el diccionario francés, “quedarse sin habla” y “sentir pánico”. En este sentido, lo que subraya Joas en la lectura que hace de las experiencias vividas y que pueden estar en el origen de lo religioso, es la de “ser atrapado” por algo que es externo a la persona. Es, prácticamente, lo contrario del planteamiento de Feuerbach.

En efecto, Hans Joas (en realidad su traductor al francés, Jean- Marc Tétaz, que lo es también de otras obras de Joas, luego le conoce bien) aplica este término a las experiencias que etiqueta de auto transcendencias, que tienen, de entrada, dos notas importantes a retener: son experiencias extra -cotidianas (aunque sucedan en su vida ordinaria) y son experiencias que provienen de fuerzas externas (situaciones, experiencias…) a su persona, esto es, no son el resultado de proyecciones propias de situaciones de ansiedad, miedo, júbilo, por ejemplo, cuando el equipo de sus colores marca el gol definitivo.

Punto 5. De la experiencia colectiva a la individual. De la distinción entre la autotrascendencia y la interpretación personal de la misma

En este punto debemos hacer un alto. Cuando Joas escribe que “la forma en la que nosotros articulábamos hasta ese momento nuestra experiencia nos puede parecer, de pronto, inadecuada” y que “las interpretaciones públicamente disponibles pierden la plausibilidad que podían tener”, nos da unas evidentes pistas para afrontar la realidad que vivimos en esos momentos, tanto en la fe personal de los creyentes como en la lectura que hacen de lo religioso las instituciones, como la Iglesia Católica.

Escribe Joas, que "la reflexión debe estar atenta a la diferencia entre las experiencias, sus simbolizaciones y lo que es simbolizado en esas simbolizaciones. Es la razón por la que no nos podríamos contentar en fijarnos solamente en los fenómenos clasificados por convención como 'religión' o aquellos por los cuales los individuos recurren al concepto de 'religión' en la descripción que dan de sus prácticas o de sus creencias”. Piénsese, sin más, añado yo, cuando ante una actividad que no queremos realizar, utilizamos, coloquialmente, la expresión “mi religión me lo impide”.

Añade Joas que “en las experiencias referidas y en los compromisos que proceden de esas experiencias, se encuentran profundas fuentes de nuestra fuerza de vida, y de nuestra disponibilidad a controlar y a diferir nuestros deseos y nuestras necesidades corporales inmediatas. El sacrificio, al menos de nuestro confort, pero quizás también importantes ventajas, incluso de nuestra existencia entera puede presentársenos, entonces, del todo punto sensatos. Por muy reducido que sea nuestro espacio en el universo, nosotros podemos tener el sentimiento de ser portadores de una significación, de ser en nuestra individualidad, la parte única de un todo, llamada a jugar un papel específico y, pese a los riesgos constantes a los que estamos expuestos, sentirnos legitimados a tener confianza en un orden que nos transporta (“dans un ordre qui nous porte”).

Con esta descripción, añade Joas, que no tiene exclusivamente en mente imágenes del conjunto del mundo, tanto que sean de naturaleza religiosa o que releven de una filosofía de la historia, sino también de datos pre-reflexivos que pertenecen al mundo en el que nosotros realizamos las experiencias cotidianas". (En el epílogo de este libro, muestro un ejemplo de experiencia fundante en mi vida personal)

Debemos siempre partir de los fenómenos que tratamos de analizar, esto es, de las experiencias que dan lugar a la autotrascendencia, experiencias de universalidad antropológica, pero no limitadas a las experiencias religiosas, pues pueden ser profanas o seculares. De ahí que no se pueda hablar de universalidad de la religión, lo que los datos empíricos infirman, aun cuando la gran mayoría de las personas del planeta, del orden del 85% (la gran exclusión es Europa Occidental, incluida España), simbolizan tales experiencias como religiosas, lo que nos obliga a definir el concepto de religión, un trabajo sin fin. Sin embargo, como sucede con otros conceptos, como el de terrorismo, también polisémico donde los haya, es preciso y más que legítimo, abordar cómo afrontarlo, aun en la nebulosa, o disparidad de lo que unos y otros entienden y simbolizan con el término “terrorismo”.

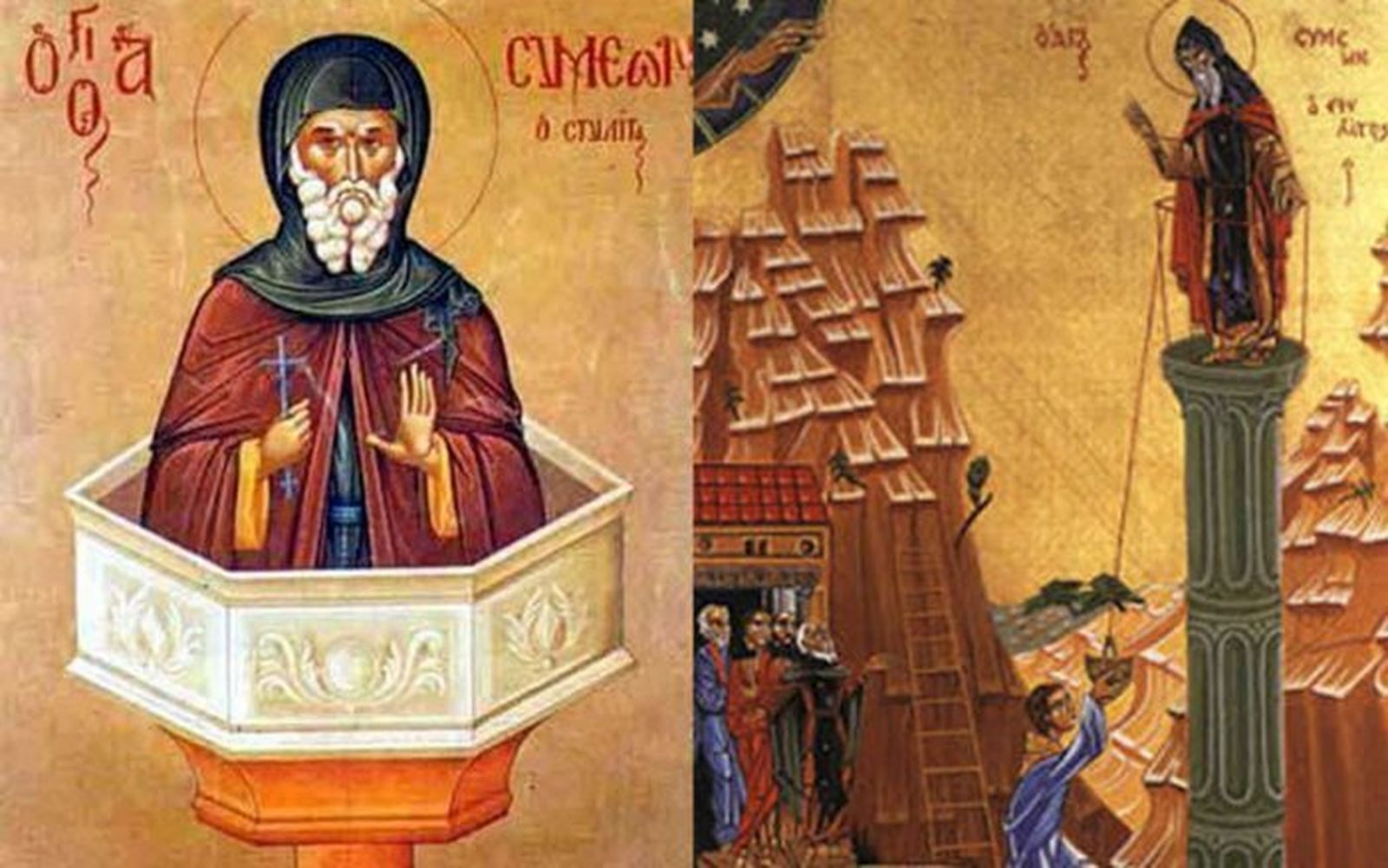

Estamos, pues, ante una concepción de lo religioso, de la religión en suma, históricamente situada y relacionada con el actuar humano cuando vive experiencias extra -cotidianas, aun en lo cotidiano, que no surgen de su propio yo, sino que son fuerzas externas a él, en las que se siente atrapado y que pueden, incluso, cambiar su vida. Es lo que explica el titular del texto de Joas: “Las fuerzas de lo sagrado”, con este subtítulo, “Una alternativa al relato del desencantamiento” subtítulo al que hemos dedicado el comentario de hoy. El titular del libro, “Las fuerzas de lo sagrado”, exige tratamiento propio. Adelanto que Joas distingue básicamente la relación del poder de lo sagrado con el poder político (básicamente la realeza), con el del pueblo y con el de la persona. Su análisis exige priorizar las experiencias personales y colectivas, y evaluarlas. Lo dejo, quizá, para otra ocasión.