La belleza como vía de acceso al misterio: La venida de Enmanuel, una oración cantada

Prólogo al libro de José Alegre '7 bellas melodías'

"Investigando en el archivo de un monasterio, apareció un pliego de pergamino incrustado en un precioso antifonario cisterciense del siglo XII"

"Como se verá, habla con las palabras más justas y bellas de cuanto rodea al canto de las antífonas del Magnificat de los siete días previos a la Navidad; habla luminosamente de ese canto que nace en la naturaleza y en el corazón del hombre"

"Y es que sus textos y sus melodías, de más de mil años de antigüedad, son verdaderas joyas doctrinales y literarias, pulidas por siglos de uso ininterrumpido"

"Jamás me hubiera atrevido a darlo a conocer si, tras las oportunas y necesarias consultas, no se me hubiera pedido con insistencia redactar unas líneas como prólogo al anual comentario a las Antífonas de la O, tema principal del manuscrito de que hablo. Esto es lo que dice"

Prólogo

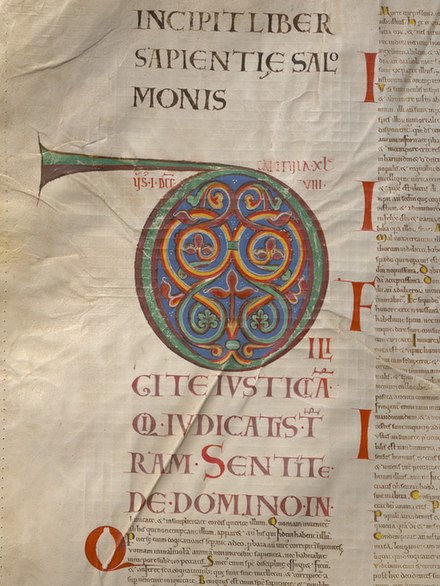

Estaba yo cierto día investigando en el archivo de un monasterio, en busca de códices y manuscritos musicales del Medioevo, cuando ante mí apareció un pliego de pergamino incrustado en un precioso antifonario cisterciense del siglo XII. No sabría decir si estaba allí accidentalmente o había sido depositado cuidadosamente por alguien docto que, una vez leído, quería salvaguardarlo. Fuera como fuese, me faltó tiempo a mí para ojearlo y darme cuenta del interés que encerraba. Estaba escrito en un perfecto latín, con una letra muy bella y cuidada, que dejaba ver la finura humana y espiritual de su autor. Por otro lado, su contenido y su antigüedad de más de 1000 años permitía desvelar el alma allí encerrada.

Como se verá, habla con las palabras más justas y bellas de cuanto rodea al canto de las antífonas del Magnificat de los siete días previos a la Navidad; habla luminosamente de ese canto que nace en la naturaleza y en el corazón del hombre, un canto que nace de la boca del Altísimo, del Creador, como Padre que ama a sus criaturas. Sus palabras, por otro lado, mueven a la belleza como vía de acceso al misterio, una vía de acceso del tiempo humano a la eternidad de Dios, concluyendo que no puede haber sitio para la belleza sin reconocer lo indecible del Misterio.

Cuando hace referencia al canto de la antífona mariana del día 19 proclama que el tronco de David, rey de Israel, ha dado un renuevo, el renuevo anunciado por los profetas. Por eso precisamente es tan necesario volver a casa, tomar el camino del espacio interior; porque, ahí en el punto interior más recóndito, empieza la aventura de la vida, de la propia vida.

Y es que María ilumina toda existencia, porque en María está toda la luz. En María están todas las luces, las más esplendentes luces del día y de la noche. Santa María es toda ella un luminoso Oriente donde ya no se necesita sol ni luna que alumbren (Apoc 21, 23).

Por eso, afirma, el centro del monasterio es el claustro, el “paraíso” donde el monje, o la monja, desarrolla sus actividades en la esperanza de alcanzar el Paraíso definitivo. Pues con el sempiterno canto que inunda las alas de este claustro es posible abrir una puerta en el corazón, y una vez dentro poder embellecer y llenar de vida su interior.

Creo humildemente que habría que leer estas líneas de rodillas, como si se tratara de un libro sagrado, y por eso jamás me hubiera atrevido a darlo a conocer si, tras las oportunas y necesarias consultas, no se me hubiera pedido con insistencia redactar unas líneas como prólogo al anual comentario a las Antífonas de la O, tema principal del manuscrito de que hablo. Esto es lo que dice:

En mi más tierna infancia habíanme consagrado mis nobles padres a la vida monástica, encomendando mi formación a la tutela del hermano Walafrido, monje sabio y maestro de canto del monasterio. De su voz aprendí a hablar cantando y a cantar rezando; y por él supe que la música es el arte que más nos diferencia de las fieras, y que de su dominio sólo pueden acaecer cosas nobles a los humanos: O Sapientia.

Conocedor como nadie de los tiempos litúrgicos, amaba especialmente el Adviento, y nos explicaba con todo detalle la importancia de las ‘Antífonas de la O’, que -decía- se remontan a la más alta antigüedad, pues ya aparecían en un libro Responsorial atribuido al papa san Gregorio (+604), y desde el siglo VII se encontraban en uso en Inglaterra, en Francia y en otros países: O Adonai.

Desde antes del amanecer hasta la puesta del sol, el maestro nos movía vivamente a expresar, a través del canto, las emociones y sentimientos al ritmo de los latidos del corazón y de la sensibilidad. Decía que debíamos ser como el escultor que modela y llena de vida sus obras; que de igual modo debía el monje modular los sonidos en su interior y transformarlos con el cincel de su voz en maravillosos sonidos: O Radix Iesse.

Para enardecernos en la práctica de la oración cantada añadía que un monje conocido como Flicotus escribía en uno de sus escritos que tres días antes de la muerte (804) del monje Alcuinus, éste cantaba con una voz llena de alegría la antífona O Clavis David y el Magnificat en la celda de su monasterio: O Clavis David.

En las colaciones del atardecer, en un ala del claustro, nos trasladaba a mundos de irresistible belleza, a ensoñados paisajes, a expresiones coloristas donde se mezclan la razón y la belleza, la verdad y la fantasía, añadiendo que ya el libro I de las Crónicas dice que los cantores recibían diez años de formación para poder ejercer este oficio. Ese era el tiempo que se dedicaba en nuestro monasterio a aprender y memorizar el repertorio más tarde llamado ‘gregoriano’: O Oriens.

Cuando nos mostraba los códices iluminados y llenos de música, su voz resonaba como rugido del viento que la arrastra, como desbordante cascada de agua, según expresa el profeta Isaías: sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Las antífonas, los tropos, las prosas, todo el canto litúrgico se convertía entonces en un luminoso amanecer o en un crepúsculo dorado. Estas músicas transformadas en canto nos arrastraban necesariamente a un sosegado silencio, donde podíamos al fin meditar, rumiar y disfrutar; a ese deseado lugar donde el arte se confunde con la paz interior y explosiona en colores y sonidos: O Rex gentium.

Amante como era de la sabiduría de los antiguos, el maestro citaba entonces a Sócrates: Cuando el alma escucha música, deja caer su mejor guardia, añadiendo que con el canto es posible abrir una puerta en el corazón y, una vez dentro, el ser humano puede embellecer el interior de esa alma. Y repetía con frecuencia la frase del gran filósofo griego Platón la música es un arte educativo por excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud. Y conocedor como era de todos los libros de la Biblia, insistía en la íntima relación entre musica y espíritu, canto y contemplación, y por esa cercanía solía citar, entre otras, la hermosa frase traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo: O Emmanuel.

Pero cuando más se enardecía era explicando el sentido de las siete antífonas, mientras descubría el acróstico escondido en el inicio de cada una de las antífonas, leyendo desde la última a la primera: Ero Cras = Estaré mañana (vendré mañana).

O Sapientia

O Adonai

O Radix

O Clavis

O Oriens

O Rex

O Emmanuel

Insistía en que, pese a tener todas las antífonas la misma melodía (en un modo gregoriano II), su sentido era distinto cada día, pues lo que prevalece en el canto litúrgico es el texto, su alma, su sentido. Y de este modo traía a colación el precioso texto de Isaías: ¡Gritad, cielos, de júbilo, porque el Señor lo ha hecho! ¡Clamad, profundidades de la tierra! ¡Lanzad gritos de júbilo, montañas, y bosque con todo su arbolado, pues el Señor ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en Israel!.

Por eso, y aunque fuera muy brevemente, quería dejar así testimonio de la belleza de la vida monástica, donde el canto litúrgico ocupa un lugar privilegiado, pues expresa los más nobles sentimientos humanos dirigidos al Creador. Y hablo con humilde propiedad, pues al fallecer el monje Walafrido el abad de nuestro monasterio me nombró su sucesor, tarea a la que he dedicado toda mi vida, y que me ha llenado de felicidad por poder cantar y enseñar a generaciones de hermanos el más bello y angelical canto que pueda imaginarse.

Este es mi testimonio, y del mismo dejo aquí constancia.

Frater Ludovicus.

Impresiona la profundidad de este antiquísimo testimonio, porque a lo largo de los siglos ha sido unánime ese sentir en monjes y monjas, sabios y doctores, pastores y escritores. La Iglesia ha cuidado y mimado hasta el extremo su oración pública: La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana; en igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Y es que sus textos y sus melodías, de más de mil años de antigüedad, son verdaderas joyas doctrinales y literarias, pulidas por siglos de uso ininterrumpido.

Más cerca de nosotros, Benedicto XVI retomaba en distintas ocasiones esta forma de abordar la belleza en el arte y en la liturgia, hablando de la via pulchritudinis: El cantar mismo es casi volar, elevarse hacia Dios, anticipar de algún modo la eternidad, cuando podremos cantar eternamente las alabanzas de Dios. Y en otro lugar, La música, al elevar el alma a la contemplación, nos ayuda a captar los matices más íntimos del genio humano, en el que se refleja algo de la belleza incomparable del Creador del universo.

Así, con estas hermosas palabras y con el conmovedor escrito de frater Ludovicus se abre el comentario anual a las Antífonas de la O, precursoras de la venida del Emmanuel en este año del Señor 2023.